| 渡良瀬遊水地は栃木、群馬、埼玉、茨城の4県にまたがる面積33平方km、総貯水容量約2億立方mの我が国最大の遊水地です。 もともと本遊水地は、明治中期以降の足尾鉱毒事件に端を発し、谷中村の廃村にいたる一連の出来事の中にその生い立ちがあります。その後、幾多の計画と事業をへて現在の姿となったもので、その事業期間は実に一世紀近くにおよびます。 現在は、治水・利水の機能の他に、一大リクリエーション施設として多くの人々に親しまれています。その、規模の大きさには圧倒されますし、旧谷中村は、訪れる人に強烈な印象を与え続けています。 |

|

旧谷中村跡 野焼きの後は特にインパクトの強い情景が展開される。 |

| 旧谷中村跡 昔の日本の農村風景、童謡の中に出て来そうな景色が今も残る。 100年前の子供が道の向こうから歩いて来そうだ。 |

|

| これだけの規模の遊水地であるため、その土木工事量は並大抵ではなかったと思われます。S40年代以前はその主力として、軌匡(レール枕木をあらかじめ締結し梯子状にしたもの)を用いた軌道が活躍したそうです。このような軌道は、「固定」という概念の一般鉄道と異なり、工事の進展にともない次々にその路線形態を変えてゆくものです。当然、堅牢な路盤の上に線路を敷設するわけではなくヘロヘロの線路が縦横無尽に張り巡らされ、その上を土運車が走るという情景が繰り広げられました。 ネコ・パブリッシング刊「トワイライトゾーンMANUAL」掲載の「河原の歳月」にS40年代当時の様子が紹介されています。 また、埼玉県栗橋町にある国土交通省の出張所には、同時を偲ぶ機関車とトロッコが保存されています。 |

|

保存されているのは加藤の7t機でTL−538と附番されている。 後に従えるは、ナベトロ3両。  |

| <解説板> −機関車の概要− この機関車は、建設省関東地方建設局が購入し直営工事に使用し主に利根川・渡良瀬川などで築堤のため土の運搬をしたもので、昭和46年ごろまで働いていました。型式はD7型と呼ばれるもので、動力は70馬力のディーゼルエンジンです。 この機関車で鋼製1立方m積土運搬車を20台程度連結して時速約15キロメートルで走りました。 |

|

| ■製作会社 | (株)加藤製作所 | ■全長 | 3835mm |

| ■形式 | D7(P) | ■全幅 | 1468mm |

| ■自重 | 7.0t | ■全高 | 2235mm |

| ■軌間 | 610mm | ■エンジン | |

| ■軸距 | 1295mm | 製作会社 | 日野自動車(株) |

| ■最大けん引力 | 1750kg | 形式 | DS70 |

| ■最大速度 | 22km/h | 定格出力 | 70PS |

| 定格回転数 | 1500rpm |

| 現在では、軌道の遺構を発見することは非常に困難です。強いて言うと遊水地内に走るダートの道が「軌道跡では・・・」と思わせてくれる程度で、これとて「廃鉄」がよく陥る「希望的観測」に過ぎません。 ところが、ふと目を向けたとき見つけてしまいました。そこいらじゅうにある 「偲ぶよすが・・・」を |

|

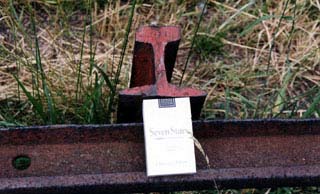

その「そこいらじゅうにあるもの」とは古レールを使った「柵」の類だ。 レールは、12kg/mあるいは、それ以上のサイズに見える。 |

| それが、当時の軌道よろしく遊水地内を縦横無尽に、しかも延々続いている。 最初は「発見!」と喜んだが、あまりにもそこいらじゅうにあるので今度はその量にあきれてしまった。 |

|

|

こんな風なちょっとしたカードレール風の使い方も。その多くは、赤くペイントされていたようだ。このほか、進入阻止用のバリケードも同じレールで作られている。これは規格品のようで、関東の他の河川敷でも見かける。 |

| 当時こんな立派な橋梁はなく、渡河には、木橋が仮設されたはずだが、景色が当時を偲ばせたので思わずシャッタを押してしまった。 |

|

![]()

| 工事に使われた車両はその後どこへ行ってしまったのでしょうか?栗橋の保存機以外にも多くの仲間がいたはずです。 もしかすると、あの広大な遊水地の葦原のどこかに軌道が残っていて「ドリドリ・・・・」とエンジン音を響かせて土を運んでいるのでは・・・葦原の中からエンジン音だけが響いて・・・そんな幻想が頭をよぎりました。なにせ、あれだけの廃レイルを出すほどの路線が敷設されていたのですからちょっとぐらい撤去を忘れた区間があってもよさそうな気が・・・・・ 谷中村の情景、その広大さ、走っても走っても遊水地の外へ出られない不思議さ、さらに無尽蔵とも思える古レール、あらゆるものがトワイライトな渡良瀬遊水地。 皆さんも、ぜひ一度お尋ねください。 ホームページは、こちらです。 |

トップページに戻る

【お願い】本サイトはフレーム構成です。

フレーム表示されていない場合は

上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る

修正 2002.9.29 保存車両を追加

作成 2002.9.6

写真撮影 2002.3.24 1992

Copyright (C) 2002 Daruma-Kozo. All Rights Reserved