![]()

|

| 1988.11 野岩鉄道 中三依付近 |

<東武鉄道鬼怒川線> 明治末期から大正初期に建設された鬼怒川水力電気株式会社下滝発電所の資材運搬馬車軌道を工事終了後に利用して、下野軌道(設立時 藤原軌道)が1917年(T6)現在の大谷向付近-中岩間を762mm蒸気鉄道として部分開通したのを皮切りに、1919(T8)に新今市(国鉄今市駅前)−藤原(現新藤原)間を開通した。1922(T11)には電化を行いそれにさきがけて社名も下野電気鉄道と改めた。本鉄道は、当初より沿線産物や貨物輸送を目的としており、舟生・玉入地区の鉱山関連・林産資源輸送をも目論み、高徳−矢板間の建設(のち東武矢板線 1959廃止)にも着手した。 一方、東武鉄道は昭和初期に日光進出にあたり、下野電気鉄道沿線の観光資源に目をつけ、まず同鉄道を傘下におさめ、ついで乗り入れを行うための1067mmへの改軌、東武鉄道下今市との連絡線設置に着手し、1930(S5)には全線改軌が完了した。この間、高徳−矢板の区間も1067mmの鉄道として全線開通した。この改軌にあたっては、複数の箇所で路線変更が行われた。その後、1943(S18)には戦時交通統制により東武鉄道と合併、同鉄道鬼怒川線となり、現在に至っている。 路線長16.2km、単線自動閉塞DC1500V電化である。鬼怒立岩信号所−鬼怒川温泉は、1964(S39)に複線化されている。 <野岩鉄道 会津鬼怒川線> 栃木県今市方面から南会津を経て会津を結ぶ鉄道敷設の動きは明治中期にまで遡る。その後、南方からは、上記のとおり新藤原まで、北方からは国鉄会津線が会津滝ノ原(現会津高原)までレールを延ばし、残すところ30kmあまりとなった。この区間(当初計画は、東武鉄道鬼怒川線への接続ではなく、国鉄今市駅からの分岐)は、1966(S41)に着工され悲願かなってようやく開通のはこびになるかと思われたが折からの国鉄改革のあおりを受け工事中止が提言された。栃木・福島両県は第三セクタを設立してこの新線を運用することとし、また、新藤原における東武鉄道への接続も決定した。1986(S61)10.9に百年に及ぶ夢がようやく実現して野岩鉄道 会津鬼怒川線(名称は公募)がスタートした。開通にいたる経緯、開通時の様子などは、NEKOTETUさんのHPが詳しい。 路線長30.7Km、単線自動閉塞DC1500V電化である。なお、会津滝ノ原(会津高原)から接続する予定だった国鉄会津線も第三セクタ会津鉄道となり、会津田島まで電化。東武鉄道-野岩鉄道-会津鉄道の電車乗り入れも行われている。 |

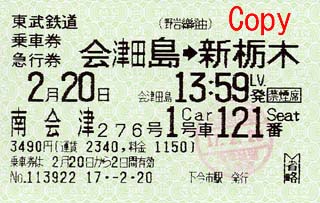

■さようなら急行「南会津」号(最終日)■![]()

2005.2.28

| 栃木市にお住まいのかたつむりびっつ様から、記念イベント(2/26鬼怒川温泉駅)と最終日の運転の様子をご提供いただきました。この場を借りて心からお礼申し上げます。 (記事作成 2005.3.16) |

2.28 会津田島(撮影 かたつむりびっつ様) |

イベントで販売された愛称マークシール(撮影 かたつむりびっつ様) |

|

2/26に行われた鬼怒川温泉駅における記念イベント。さまざまな鉄ちゃんアイテムが販売された。 (撮影 かたつむりびっつ様) |

| 最終日限定で配布された記念乗車証。 (撮影 かたつむりびっつ様) |

|

![]()

| 3/1から会津鉄道車両(元名鉄8500系気動車)「AIZUマウントエクスプレス」の東武鉄道鬼怒川線鬼怒川温泉駅への乗り入れに関連して、東武鉄道350系により浅草-会津田島間に運転されている急行「南会津」が運転区間を鬼怒川温泉までに短縮のうえ「ゆのさと」の名称に統合させることとなった。 (写真撮影 2005.2.20 記事作成2005.2.25) |

会津田島駅 折り返しを待って停車中 |

会津田島駅 出番を待つ会津マウントエクスプレス |

「南会津273号」サボ |

「南会津276号」サボ |

ヘッドサイン |

雪深い会津田島駅 |

会津高原駅に停車中 |

|

![]()

トップページに戻る

【お願い】本サイトはフレーム構成です。

フレーム表示されていない場合は

上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る

作成 2005.2.25

Copyright (C) 2005 Daruma-Kozo. All Rights Reserved