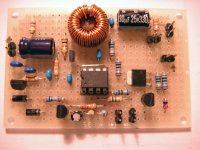

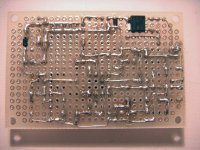

試作品なので回路図と

異なる部分も若干アリ

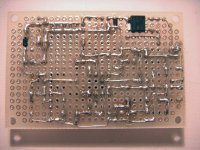

FET や SBD は裏側に実装

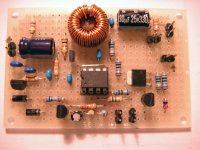

一回り小型化。やろうと思えばもっと小型に

できるが、レイアウトを考えるのが

面倒だったので結局余裕のある配置に ^^;

太陽電池出力電圧が公称最大

出力電圧に近づいている

(Last update:09/02/03)

|

| 基板表 試作品なので回路図と 異なる部分も若干アリ |

|

| 基板裏 FET や SBD は裏側に実装 |

|

| 前作の充放電コントローラーから 一回り小型化。やろうと思えばもっと小型に できるが、レイアウトを考えるのが 面倒だったので結局余裕のある配置に ^^; |

|

| ベランダで動作確認。 太陽電池出力電圧が公称最大 出力電圧に近づいている |

|

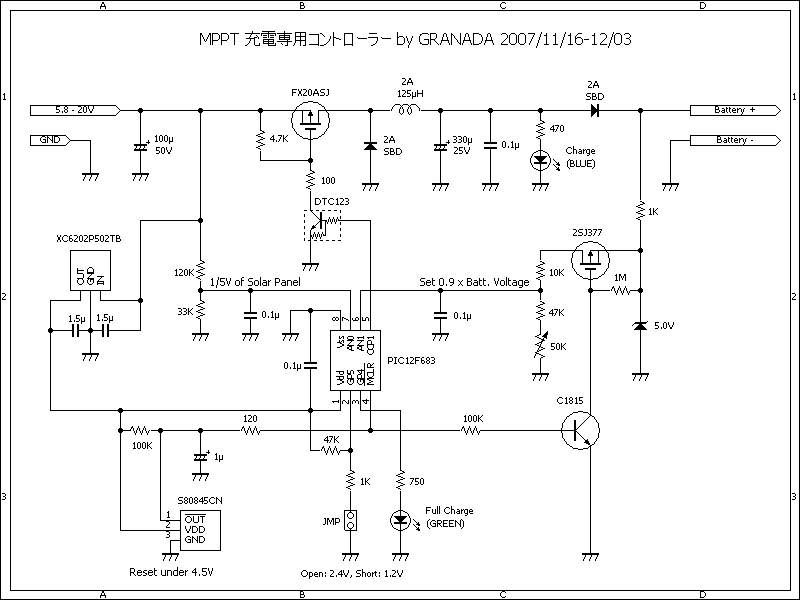

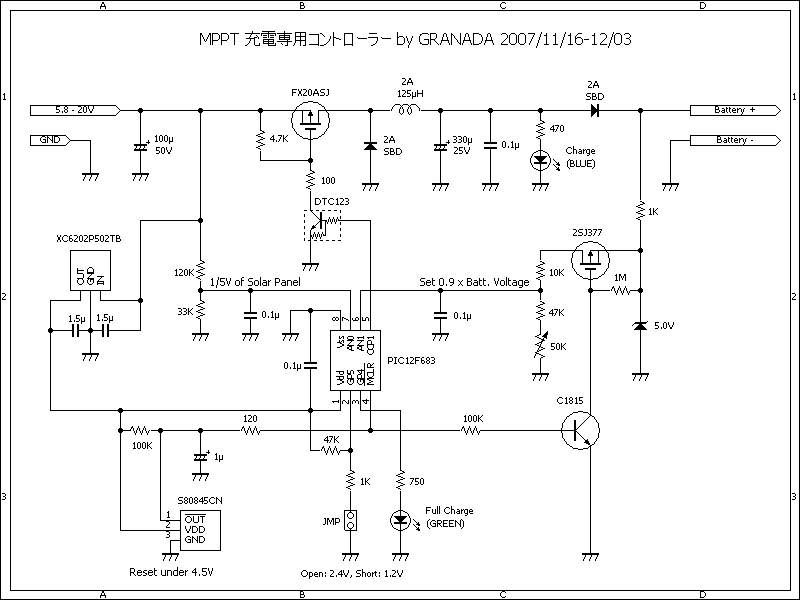

| 回路図 |

製作までの経緯(きっかけ)

先月、PWM コントロールの学習を兼ねて製作した MPPT

充放電コントローラーは 6V 以上の充電池を対象に設計したため、NiMH 電池の充電にはイマイチ使いづらいものであった。そこで若干回路を変更し、充電専用コントローラーを製作することに。

回路設計

基本的な部分は前回製作した MPPT 充放電コントローラーと同じ。異なるのは、

(1) 充電対象を NiMH 1セルもしくは 2セルとする。この場合、1V 以下でも精度良く

A/D 変換する都合上、A/D 変換ポートへの分圧比を見直す。

(2) 今回は充電専用であるから、負荷接続のコントロールや明暗判定の回路は不要。明時のみ動作すれば良いから

PIC の電源を太陽電池からの出力で賄う。この場合、太陽電池出力は陽射しによって変動するため、電圧監視

IC で常に外部リセットをかけられるようにしておく。(PIC 内蔵のブラウンアウトリセットは

2.1±0.1Vで動作するため、A/D 変換基準電圧の関係上使用不可)

(3) 降圧チョッパ部のコイルを 500μH → 125μH に変更して小型化。

(4) デューティー比と太陽電池負荷との関係が通常どおりの「デューティー比を上げる=太陽電池電圧が下がる」になっているので、この辺りのプログラムを修正。

(5) 満充電電圧(=充電停止電圧)を 1セル時 1.5V、2セル時 3.0V に引き下げ。また一定の電圧に達したらデューティー比を下げてトリクル充電に移行する。

(6) 過放電警告 LED のかわりに満充電表示 LED を設ける

また様々な実運用トラブルを想定し、安全設計を目指した点として、

(7) 充電池を繋がずに太陽電池だけを繋いだ場合、充電池側に高電圧が出るため、5V

ツェナーで A/D 変換ポートを保護する。

(8) 太陽電池からの出力が無い場合(=動作停止時)に、A/D 変換ポートを経由して電池から電流が流れて想定外に

PIC が動作しないよう、FET によるスイッチ回路を設ける。

問題(注意)点

NiMH 電池の充電は定電流充電を行いつつ、-ΔV 検出やタイマを併用して安全性を確保するのが基本。しかしこれらの方法は充電開始から連続的に電圧や電流を監視することが前提となっている。対して、いつ太陽電池からの電源供給が途絶えるかわからない本装置では、どの方法もハナから採用不可能である(実際はかなり真っ暗にならない限り数

mA の電気は取れるのでまったく不可能ではないが)。

対処法として積算充電量を不揮発メモリ(EEPROM)に書いていき、スイッチを押したらゼロにリセット、という方法も考えられるが、MPPT

4秒で1サイクルとしてカウントアップするとしても、EEPROM の保証書き込み回数

100 万回から計算すると通算充電時間が約 1100時間で EEPROM が逝く計算となり、ちと短命すぎる(笑)。

そこで結局、充電停止の検出は鉛電池と同じく単に「その瞬間の」電圧を監視するのみとした。これは安全性から考えれば禁じ手であるが、満充電時電圧の変曲点手前ぐらいに設定しておけば、充電容量が足りないことはあっても致命的な過放電は防げるであろう、という目論見から。ただし

NiMH の場合は鉛電池と異なり内部抵抗が大きいので、充電電流を流したままでは電池電圧がかなり高めに出てしまう。

色々と調べてみると、ある程度の負荷を接続して実際に放電させながら電圧を測っている例もあったが、今更回路を変更するのも面倒なので(殴)、一定時間(4秒)充電したら一定時間(1秒)充電電流をカットし、ほぼ無負荷状態での電圧を測ることで満充電電圧を測定することにした。

なお、本装置では充電電流が充電池の許容範囲内に収まるよう、充電池電圧と太陽電池を選定しておくことが大前提となる。

理論上の計算式: 最大充電電流 (A) = 太陽電池の最大出力

(W) / 充電池の放電時電圧 (V)

管理者宅では公称最大出力 18.5V, 275mA ( = 5W ) の太陽電池を用いているので、これを例に計算してみると、NiMH

2セル (=放電時 2V) なら最大充電電流は 5W / 2V = 2.5A となる(実際には降圧コンバーターによるロス、NiMH

電池の内部抵抗による電圧上昇などでここまでは搾り出せないが)。

NiMH 充電池の充電電流は急速充電時でも 1C 程度に抑えなければならない。最近の単3

NiMH なら問題ないが、単4 NiMH だと定格オーバーとなり、かなり発熱して危険。

その他

4.5V のリセット IC が 5V 出力 3端子レギュレーターの下流に付いていることに若干の疑問を感じるかもしれないが、3端子レギュレーターはだいたいどれも

4.5V 程度までは動作するので(当然 5.6V 以下の場合はそのままの電圧が出る)、この回路により

3端子レギュレーターが不安定になる前にリセットをかけられる。ちなみにこの回路と同じ回路が、リセット

IC のデータシートにちゃんと書いてあった・・・(データシートは最後までちゃんと読みましょう)。

改良のアイデア等

・セル数や充電電流の設定をより詳細に可能に。LCD でも付けてインタラクティブに設定できればなお良し。

・充電電流をちゃんと監視し、-ΔV や各種定番充電アルゴリズムを採用して安全性を向上

・1セル専用とし、空いたポートを A/D 変換に充ててパラレルで複数セルの充電を可能に

・リフレッシュ機能の搭載

・VR を調整しつつ満充電設定電圧を変更し、鉛電池用とする

・安全設計の部分を省き、MPPT 機能だけに絞って回路を簡素化

どんどん市販の充電器に近づいていくような気もするが ^^;、何かとアイデアは尽きませんネ・・・

プログラム

過充電による安全性に不安があるため非公開(爆)

2009/01/05 追記:

12V鉛電池用に定数変更し、簡易電流計・電圧計との連携を想定した2号機を製作。

|

| 2号機 |

2009/02/03 追記:

基板を製作したまま1年以上放置していたのだが、結局 LED

キャンドルライト用の電池ボックスで利用されることに。

|

| LED キャンドルライト用電池ボックスの 充電制御として活用 |

|

| 9W 太陽電池で充電中 |