動作確認。

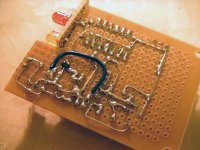

左半分が昇圧コンバータ部、

右上がコンパスユニット、右下が

デコーダ部

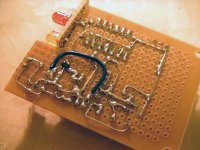

中央やや左の黒いのが

電圧監視 IC

(Last update:06/08/18)

|

|

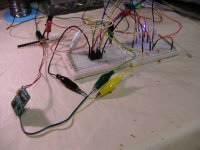

| まずはブレッドボード上で 動作確認。 |

ほぼ完成作品。 左半分が昇圧コンバータ部、 右上がコンパスユニット、右下が デコーダ部 |

|

|

| 別方向から | 基板裏面。 中央やや左の黒いのが 電圧監視 IC |

|

|

| 全体配線 | 外観 |

|

|

| 稼動状況 | 回路図 |

いつものように秋月のページを眺めていると、面白そうなユニットが売られていることに気付いた。モノは

geosensory 社の RDCM-802

なるユニットで、5V を供給するだけで 8方位を 3bit の BCD データで出力してくれるもの。秋月価格

\3400 なり。

ところで管理人は自慢じゃないが方向感覚はかなり鋭いと自負している。実際、初めてのダンジョンに突入しても(ぉぃ)、よほど意地の悪いトラップがない限りはマッピングしなくても入り口まで戻ってこられる。要するに頭の中で地図の方向を自在に回転させることができるヒトなのだ。まぁ、そんなこともあって、管理人の愛車にはカーナビなど付いていない(ランボルギーニ・トゥデイには勿体無いという説も・・・爆)。そこでこのユニットを車載使用することを念頭に、回路設計を開始したのであった。

1. 電源回りの設計

車載モノというと車のバッテリーから 12V を供給するのが常套手段だが、今回はダッシュボード上に置くことを想定して余計なケーブルが出ないようバッテリ仕様とした。そうなると太陽電池で充電、という発想が出てくるのが世の常である(だってダッシュボードって日当りがいいし・・笑)。この場合、あまり電池が大きくなってはダッシュボードに置けないので、単3ニッケル水素電池2本とし、DC-DC

昇圧コンバーターで 5V を供給することとした。昇圧コンバーターには以前から使用実績のある

MAX879 を利用し、電圧監視 IC を投入して過放電および誤作動防止対策を施した。予備実験してみると、1V

程度まで動作可能であったが、それ以下では誤動作を起こし、コンパスモジュールがアサッテの方向を出し始めるので(爆)、誤作動防止の点からも電圧監視は必須。太陽電池には

2V 250mA のモジュールを 2枚使って 4V としたのだが、サイズがケースより大きくて羽が生えたような格好に・・。3.5V

200mA ぐらいの太陽電池があればベストなんだが・・

2. 表示回りの設計

コンパスモジュールからは 3bit の BCD データが出力されるので、BCD to Decimal

デコータ 74HC42 を使えば 8 つの LED に 8 方位を割り当てることができる。そこで、北:青、北東:白、東:緑、南東:白、南:赤、南西:白、西:黄、北西:白、と色を割り振ることとした。各

LED には超高輝度タイプを利用し、15mA で点灯。

3. 実稼動〜総論

組み上げて早速ダッシュボード上に置いて稼動させてみる。LED に超高輝度タイプを使用したこともあり真夏の晴天下でも視認性は問題なく、動作は極めて良好。しかしながら動作させたまま炎天下に1時間ほど放置しておいたら熱で見事に誤動作し、十分に冷えるまで正常に動作しなかった(爆)。止む無く、(1)

ケースをぴっちりと閉めない、(2) 放置時は電源を切る(充電モードにしておく)、という運用でしのいでいるが、いずれ太陽電池部分をセパレートして本体は日の当たらないところに設置する、等の根本的な対策が必要であろう。

また今回はヒステリシス回路が無い(コンパスモジュールには装備されている筈だが、あまり効果を感じない)ので、8方位の境目ではピコピコと

LED が交互点灯する。個人的には問題ないが、ヒトによってはうざいと感じるかもしれない。