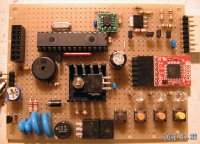

この基板だけでも十分独立

運用可能な構成。

電解コンデンサは LCD を

支える支柱を兼ねている ^^;

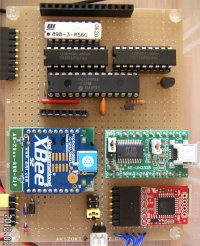

XBee、RS-232C→USB変換、

SD カードロガー「OpenLog」、

7セグ LED表示装置の

4デバイスがぶら下がる。

LED はソケット式。気分次第で

いろんな色に差し替え可能 ^^;

北側の窓際に設置。

アルミホイルで巻いているのは

紫外線によるケース劣化防止のため。

アルミホイルで巻いた上に受信側まで

外壁を 2枚を挟んで 5m 程度あるが、

ちゃんと無線でデータが取れている @o@

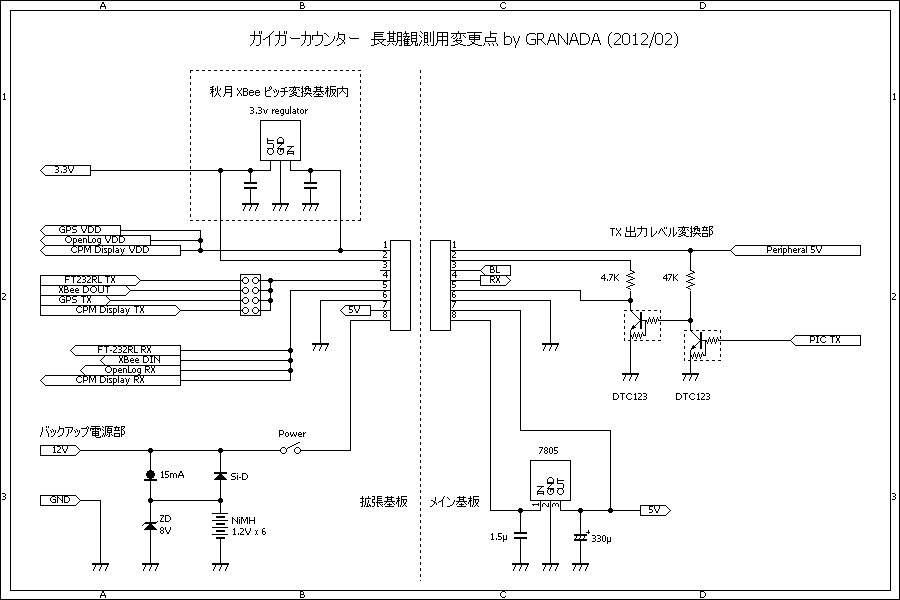

放射線量取得( XBee 無線)、

気象データ収集、花粉量データ収集、

統合グラフ化、Web サーバーへの

FTP を全自動で行う。

パソコンは完全ファンレスの EPSON

Endeavor NP11-V 。そのままでは

熱暴走する欠陥商品(怒)なので、

中身ムキ出しで稼動させている。

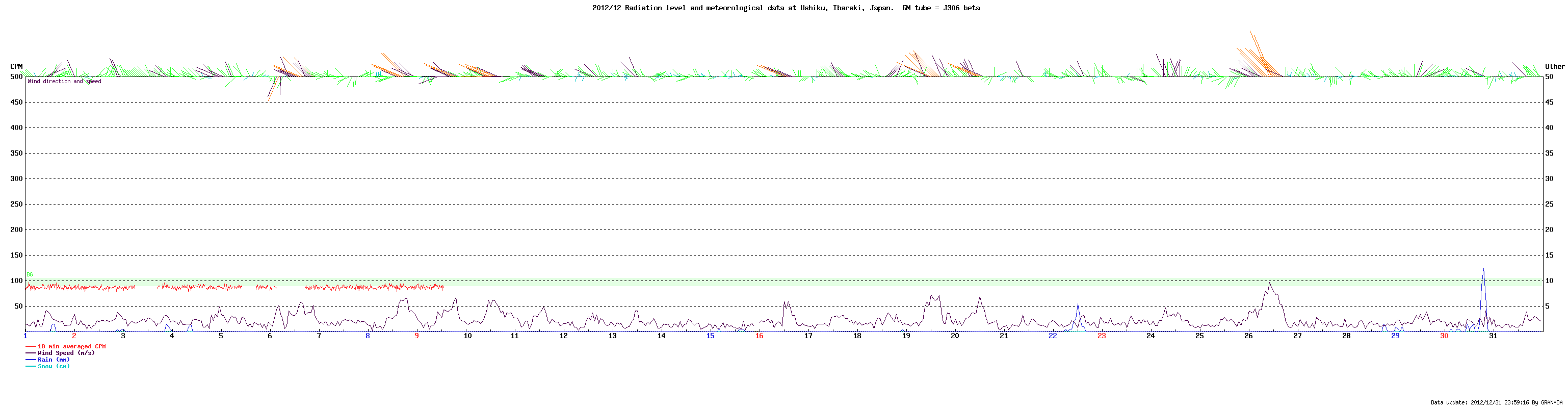

放射線量と気象データ統合グラフ

(3時間毎に自動更新)