(エーモン貼り付けスイッチ)を分解し、

2色 LED & モメンタリースイッチに交換。

両方光らせれば3色表示も可

鉛フリーハンダはまだまだ習熟の余地あり・・・

電源ラインは多めにハンダを盛っておく

ギボシ端子を付けて・・・

この位置に貼り付けた

電源供給も担うため一部機能追加

(Last update:2011/02/12)

|

| まずはブレッドボードでデバッグ |

|

| 市販の白 LED & オルタネーティブスイッチ (エーモン貼り付けスイッチ)を分解し、 2色 LED & モメンタリースイッチに交換。 |

|

| 2色化成功 ^^; 両方光らせれば3色表示も可 |

|

| 最終動作確認中の様子 |

|

| 表面 |

|

| 裏面 鉛フリーハンダはまだまだ習熟の余地あり・・・ 電源ラインは多めにハンダを盛っておく |

|

| ケースに入れ、車載電装品らしく ギボシ端子を付けて・・・ |

|

| ヒューズボックス付近に押し込む |

|

| スイッチは便利さ重視で この位置に貼り付けた |

| 動作の様子 |

|

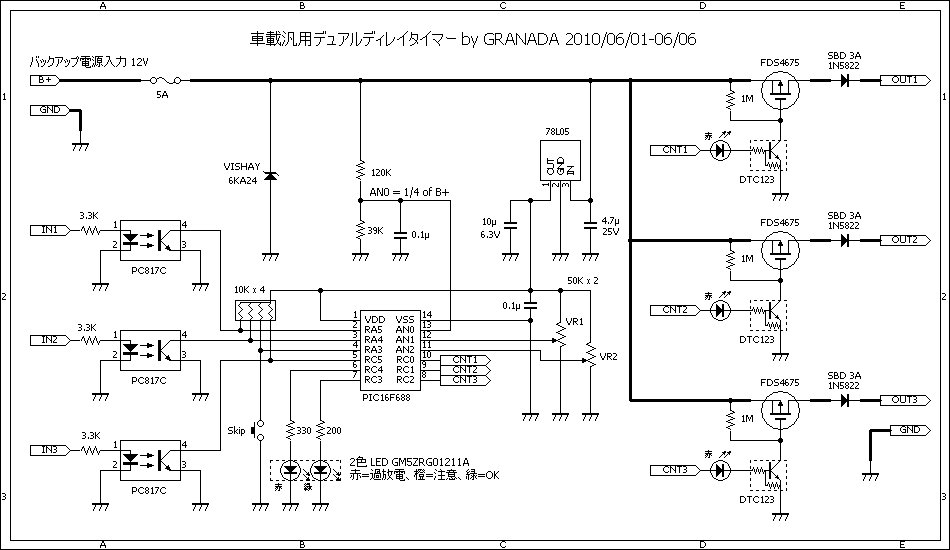

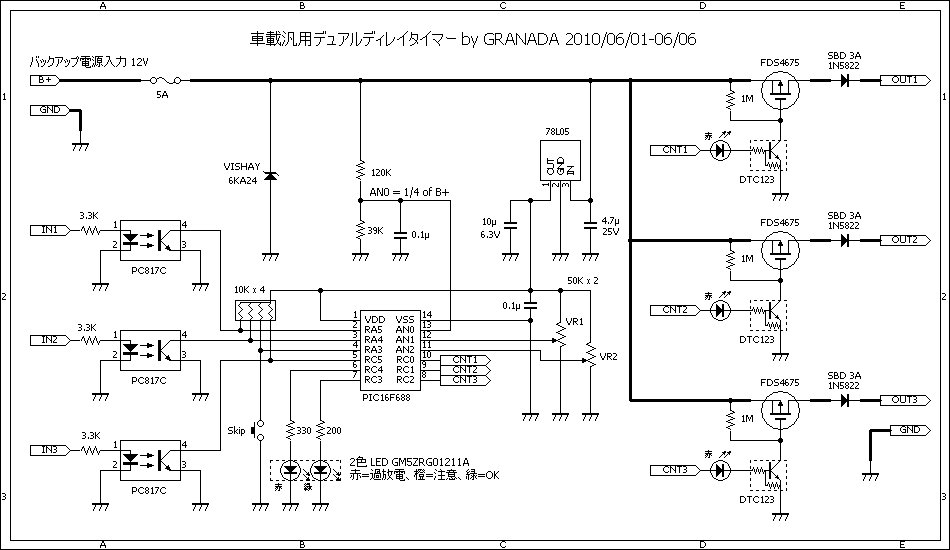

| 回路図 |

|

| その後ダッシュボード方面への 電源供給も担うため一部機能追加 |

製作の動機:

今までカーナビやドライブレコーダーへの電源供給には自作の

ON 遅延機能付き電源を投入していたのだが、エンジンスタート時にアクセサリ電源が一瞬切れてしまい、その度にカーナビが再起動していた。

今まではたいして不便を感じなかったのだが、カーナビを買い換え、FM-VICS

で渋滞情報を取得できるようになってからはせっかく受信した FM-VICS 情報がクリアされてしまうデメリットが

^^;

そこで ON/OFF の両方でディレイできるタイマーを製作することに。

仕様:

(1) ON, OFF どちらでもディレイ可能

(2) 3 系統独立制御

(3) ディレイ時間は下記のとおり

| 系統 | ON 遅延時間 | OFF 遅延時間 | 接続想定機器 | 想定トリガー |

| 1 | VR1で設定 (1〜25秒) |

15分 (固定) |

・カーナビ ・ブースター(FM-VICS用) |

アクセサリー電源 |

| 2 | 〃 | 10秒 (固定) |

・ETC ・ドライブレコーダー |

イグニッション電源 |

| 3 | 〃 | VR2で設定 (0〜255分) |

・プラズマクラスターイオン発生器 | アクセサリー電源 |

(4) 電圧を監視し 2色 LED で状態を表示。11.7V 以下 → 赤、11.7V〜12.5V

→ 橙、12.5V 以上→ 緑

(5) 連続 5秒以上 11.7V を下回ったら電源供給を全て停止(過放電保護機能)

(6) 過放電保護状態では LED を点滅表示。電圧が正常値まで回復した状態でキーを押さないと通電を再開しない。

(7) 待機時は LED を消して消費電流をセーブ

(8) スイッチ操作でディレイ(スタート時、ストップ時)をスキップ可能

(9) ディレイ中の入力状態変化で自動的にタイマーを初期化

(10) 12V車専用

回路、部品、設計時の考慮点等:

・タイマーといえば定番の 555 を使った回路が考えられるが、今回は系統数も多く、遅延処理自体も複雑なため、PIC

を使用する。

・PIC にはポート構成がシンプルで使い易く、ピン数の手ごろな 16F688 を採用。PIC

としては異端児的な 14pin パッケージなのでパッと見、汎用ロジック IC に見える(笑)

・回路は 12V 車専用で設計。FET の GS 間最大耐圧は 20V、A/D 変換入力用の抵抗分圧比も

1/4 なので、対応できるのは最大 20V となる。

・車の電源系は電圧変動が激しく、オルタネーターからのノイズも多い。念のため

24V サージアブソーバーを入力部に挿入(本当は 18V 程度でカットしたいのだが手持ちにいい部品無かった)。

・電池電圧を計測する PIC のアナログ入力ピンには、車にありがちなノイズの対策としてコンデンサを挿入。

・高温になりやすい車載環境では液モレを起こしやすい電解コンデンサの使用は極力控えたい。コンデンサには全て積層セラミックを使用。

・各出力には逆接続時保護のために SBD を挿入。

・デジタルトランジスタ (DTC123) のベースに接続されている LED はタイマーの動作状況を確認するためのもの。通常なら

FET からの出力を分岐して光らせるところだが、今回は消費電流をケチる目的であえてここに入れてある。DTC123

の場合、ベース抵抗は 2.2K なので、Vf = 2V 程度の赤 LED でも動作時 1mA 程度しか電流が流れないので超高輝度品を使うべし。もっとも最終的にはヒューズボックスの辺りに押し込むことになろうから、動作確認不要なら

PIC の出力とデジトラのベースを直結してしまってもよい。

・市販の遅延タイマーではほとんどの場合大電流対応のリレーが使われているが、動作時の消費電流がかなり多くなるデメリットがある。リレーだとタイマーと接続機器とを電気的に完全にアイソレートできるが、今回の場合は出力側のアイソレーションが不要なので、スイッチング素子には消費電流の少ない(&

無音の) FET を使用する。

・各系統の電圧入力状態はフォトカプラでモニターし、主電源系とは電気的にアイソレートしておく。

・過放電保護機能は、エンジン始動時やエアコン始動時の瞬間的な電圧降下による誤動作を防止するため「連続して5秒間設定値を下回ったら」発動させる。

・スイッチと 2色 LED は見栄えの良いものにしたい。そこでこちらを参考に市販品を改造(写真参照)。

遅延処理のアルゴリズム:

ディレイ時の自動リセット処理があるため、アタマの中だけで条件分岐を考えたらワケワカメに(爆)。ちゃんとタイムチャートを描いて考えてみたところ、結局は、

(1) とにかく入力が H なら OFF ディレイカウンタをクリアする。

(2) とにかく入力が Lなら ON ディレイカウンタをクリアする。

この処理を行った上でさらに下記の条件分岐を行う。

(3) 入力が H でかつ出力が L なら ON ディレイをカウントダウンする。

(4) 入力が L でかつ出力が H なら OFF ディレイをカウントダウンする。

以上の処理で OK であることが理解できた。あとはこの処理を 3系統ぶん繰り返せば一丁上がりとなる

^^;

ディレイ処理はそこそこ正確な時間管理が必要となることから割り込み処理中で行っている。ただし時計ほどのシビアさは必要ないので、ピン機能に制限の生じない

TMR0 割り込みを使用する(割り込み間隔を 8ms とし、割り込み処理中で 125回カウントして

1秒を計測)。

使用感:

ON ディレイのお陰で、サイドミラー格納忘れや窓の閉め忘れ、といった短時間のキー操作では周辺機器が立ち上がらず、うるさいビープ音を聞かずに済む。また突入電流を防げるので、バッテリ上がりギリギリの状態で何とかエンジンをかけたい場合に重宝する・・はず。

一方、OFF ディレイのご利益で、エンジン始動時のカーナビ電源リセットが解消。これで予め

FM-VICS 情報を溜めておき、ルートを十分に検討してからエンジンスタートできる

^^ またカーナビ用の OFF ディレイ時間は15分と長めに設定してあるので、コンビニやサービスエリアに立ち寄っても安心。

またON/OFF 両ディレイとも、スイッチを押すことで解除できるので、エンジンをかけてからすぐに全ての装置を作動させたいとか、エンジンを切ってすぐに全ての電源を落としたい、といった場合にも柔軟に対応できる。

さらに系統 3 にはプラズマクラスターイオン発生器 SHARP IG-B20 を繋いで停車後

1時間ほど作動させている。以前 IG-B20 を無理やりこのような改造で対処したが、車載用の

IG-BC15

とこのタイマーと組み合わせることで同等の機能が実現できる。過放電保護機能のおかげでバッテリー上がりを心配しなくてもいいのもポイント。

ちなみに、本装置自体の待機時消費電流は4mA程度。よほど長時間車を停止状態のまま放置しない限りはバッテリが上がることは無いだろう。

改良案など:

もっとピン数の多い PIC16F88 や PIC16F690 を投入して設定用の VR を増やし、全ての遅延時間を可変にするのも面白い。(当初は

20pin の 16F690 で全ディレイ値可変で開発していたのだが、管理人の利用シーンでは一部固定値で事足りたのでピン数を減らした)

管理人宅では、アクセサリー電源とイグニッション電源をトリガーにしているが、もちろんイルミネーション電源をトリガーにして電飾制御に使うのもアリ。ただし流す電流量には要注意。FDS4675

の最大ドレイン電流は 11A だが定石どおりせいぜい 6A 程度にとどめておくのが無難。

今回の失敗:

迂闊にも PIC に 12V を印加して火あぶりに(爆)。電源ラインの接続には十分に注意するべし(泣)

プログラム:

商用利用防止のため非公開