少しチラついて見えるが、もちろん肉眼では問題無い。

静岡県 F 様より製作レポートをいただきました!! (2011/05/08)

↓↓↓

ちゃんと基板を起こして製作すると

仕上がりが美しいですね @o@

(Last update:2011/05/08)

|

|

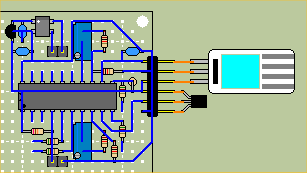

| まずはブレッドボードで動作確認 | 基板表 |

|

|

| 基板裏 | 全体 |

|

|

| 実装後1 | 実装後2 |

|

|

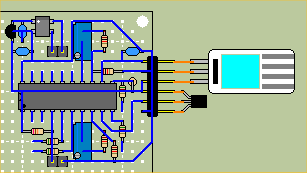

| 実装後3 | 参考レイアウト表面 |

|

|

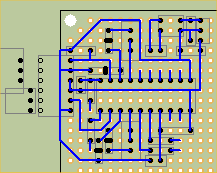

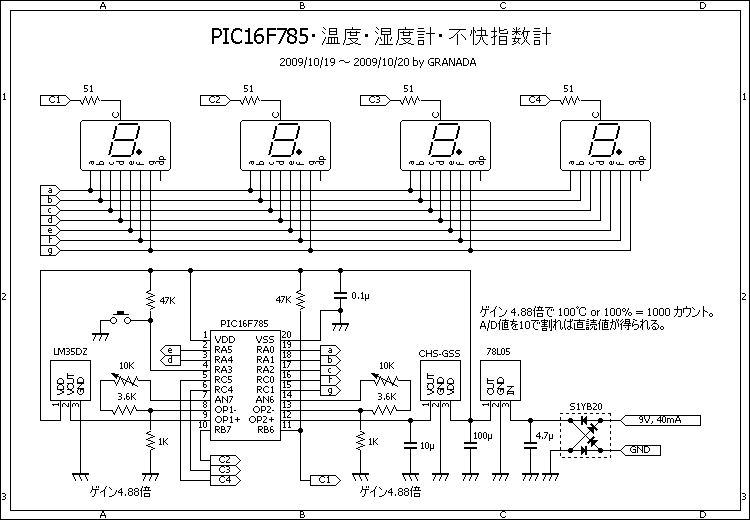

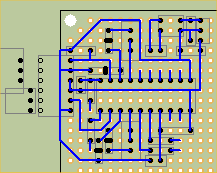

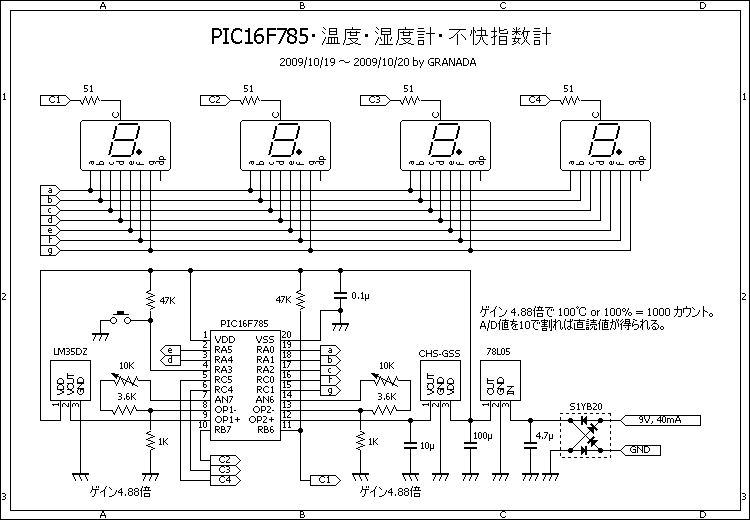

| 参考レイアウト裏面 | 回路図 |

| 動作の様子。 少しチラついて見えるが、もちろん肉眼では問題無い。 | |

静岡県 F 様より製作レポートをいただきました!! (2011/05/08) ↓↓↓ | |

| |

| 管理人コメント ちゃんと基板を起こして製作すると 仕上がりが美しいですね @o@ | |

製作の経緯:

前回製作した3色表示温度・湿度・不快指数計から、さらに部品点数を減らし、小型化を目論んでみることに。

ソフトウエア仕様:

車載等も想定し、温度は 99℃まで対応。それ以外のソフトウエア仕様は前回の製作と同じなので詳細は省略(殴)

回路説明、設計時の考慮点等:

部品点数削減のため、オペアンプを内蔵した PIC16F785 を使用する。

また Vf の低い赤色の単色 7セグ LED を使用することで十分な輝度を確保しつつ消費電流を抑え、電流ブーストに必要なセグメント制御トランジスタ、桁制御トランジスタも削減する方向で。

今回使用した赤色 7 セグ LED はロームの LC-2040L。カソードコモンでダイナミック点灯用に各セグメントが内部でパラレル接続してあるため

LED 周りの配線を大幅に省略でき、しかも小型で高輝度。通常、ダイナミック点灯時は定格よりも多めに電流を流さないと暗くなってしまうが、この

LC-2040L は 20mA 流せば十分に視認できる。PIC の各ポートの絶対最大許容電流

25mA に十分収まるためトランジスタで電流ブーストする必要がなくなる。

ただし LED を PIC から直接ダイナミックドライブすると LED には一時的に

5V 弱の逆電圧が印加される。LC-2040L は数ヶ月動作させてもまったく大丈夫のようだが、モノによっては

LED が点灯しなくなる可能性もあるので、データシートで良く確認しておくことが必要。特に青

LED は逆耐圧が低いものが多く要注意。

この LC-2040L はたまたまヤフオクで入手したもので、通常は容易には入手できないと思われる。その場合はカソードコモンの高輝度品で代替すれば良い。ちなみに秋葉原なら日米商事で似たような小型のダイナミック点灯用赤色

4桁 7セグ LED が 50円で売られているが、輝度が低いため別途桁制御電流をトランジスタでブーストし、かつソフトも一部書き換える必要があるので旨みが無くなってしまう。

PIC16F785 使用時の注意点:

PIC16F785 の最大の特徴はオペアンプが 2回路内蔵されていること。入力オフセットは

5mV とやや高いが、H側は VDD -100mV まで振れ、PIC とは独立して使用することも可能で自由度は高い。ただ内蔵オペアンプを使用すると、残りの使用可能なポートの構成が細切れになってしまう点は残念。

で、内蔵オペアンプを使用するには、OPA1CON, OPA2CON レジスタでオペアンプ使用ビットを立てるのが基本。ただその他に

TRISB, TRISC レジスタでオペアンプ関連ピンを入力に設定する必要がある点に注意。もっとも、これらのピンを入力に設定しておけば、ANSEL

レジスタまでいじる必要は無く、デジタル設定のままでよい。

また RB6 がなにげにオープンドレインである点にも注意。うっかりプルアップ抵抗を忘れると、いくらソフトウエアが問題なくてもうまく動作せず無駄に悩むことになる(ってか実際少し悩んだ

^^; データシートはよく読みましょう)

実装:

今回は無印良品のポリプロピレンケース(H=20, W=63, D=50)に収めてみた。センサー部は外気に触れさせるためケースの外に引き出す形とした。基板と電源コネクタはホットボンドで接着して固定。

また今回は配線に新アイテムを投入。一部にウレタンエナメルワイヤー (UEW)

を使用してみた。熱で被覆エナメルが溶けるので、直にハンダ付けできるハズなのだが、実際に使ってみるとなかなかエナメルが溶けず、コツを掴むまで一苦労。ま、慣れてしまえば配線の細さとあいまって便利便利

^^;

注意点、改良案など:

7セグ LED は、おそらく赤の高輝度品以外では視認性がかなり悪くなると思われる。輝度は電流制限抵抗やセグメントの点灯時間、消灯時間である程度は調整できる。PIC

の各ポートの絶対最大許容電流は 25mA なので、これを超えない範囲で各自いろいろと試してみてもらいたし

^^; またソースを一部書き換えればアノードコモン LED も使える。こちらについても各自トライしてみていただきたい。

さて、今回は温度、湿度ともセンサーからの出力形式が同じ(リニア出力で

0.1V/10℃or%)。アンプのゲインも一緒なので、湿度センサーを温度センサーに換えるだけで

2ch の温度計になる。当然不快指数計算は意味を成さなくなるのでソースを書き換えて殺してしまえばよかろう。

回路全体の消費電流は約 30mA。管理人はジャンク箱で死蔵されていた AC アダプタで使用しているが、30mA

程度ならこちらで紹介されているトランスレス回路にしてみるのも面白いだろう。

今回の失敗:

完成当初、室温より 2℃〜3℃高い値が表示されてしまう症状が発生。どうやら三端子レギュレーターの熱が配線を経由して温度センサーに伝わっている模様(汗)。結局センサー類をケーブルで約

10cm 延長して対処したが、やはり低ドロップ三端子レギュレーターと電圧差の小さい電源で発熱を極力抑えておくべきであった。たかが

30mA と侮るなかれ ^^;

今回学んだこと:

・PIC16F785 の内蔵オペアンプ使用法

・UEW 配線

プログラム:

改変自由だが商用利用厳禁

| プログラム Ver 1.0 (2009/10/21) |

| 16F785-TH-Meter_v1.0.zip |

2011/05/08 追記:

参考レイアウト図の間違いを修正しました。ご指摘ありがとうございました

> 静岡県 F 様