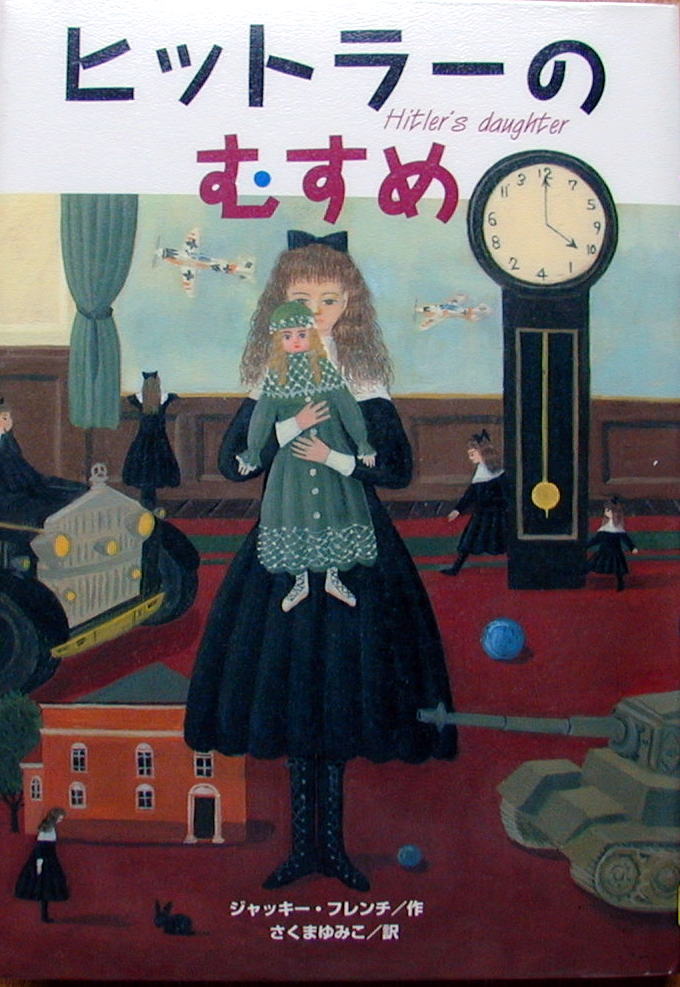

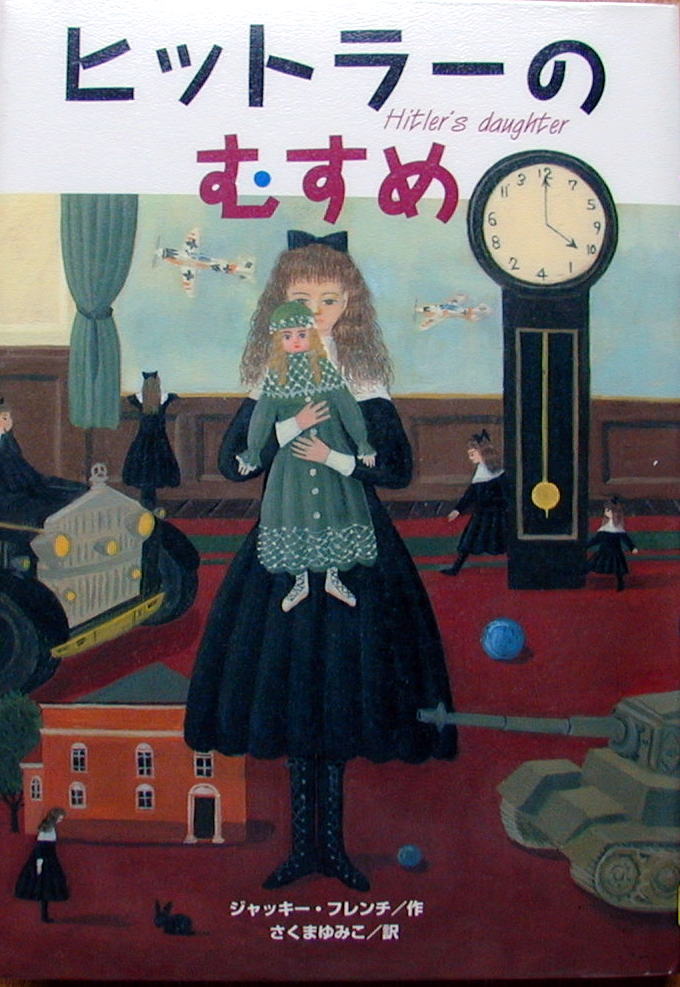

ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ

さくまゆみこ 訳

2004・12・8 発行 鈴木出版

歴史認識の差を思う

「もし誰かに子どもがいたら」という発想の物語は多い。しかし、著名人の「子どもがいたら」の発想は面白い。ただし、それはあくまで読者が、対象人物を著名人と知っていることが前提となる。この物語に出る子どもは、ヒトラーについて「ドイツの指導者だったやつだ。で、ドイツはオーストラリアの敵国だったんだ。日本もな。でもって、ヒットラーには、ナチスの突撃隊とかゲシュタポとかがついていて、人を拷問にかけたり、強制収用所をつくったりしてた。それで、みんなは『ジーク・ハイル!』とか『ハイル・ヒットラー!』とか言わなくちゃいけなかったんだ。ほら、テレビの映画でもやってただろう?』」(p16) 「・・・それから、体のどこかが不自由な人たちも、ヒットラーに殺されたのよ・・・たしか、全部合わせると、1100万人くらい虐殺されたんだと思うわ。」「オーストラリアの人口の半分以上にもなるじゃないか」(p40) 「ヒットラーが自殺したのを、マークは思い出した。それに、戦争が終わる直前にヒットラーが結婚した女の人も。そうそう、エバ・ブラウンという名前の人だった。」(p166)と語っている。一方日本はどうか。広島や長崎に原爆が落とされた日のことも知らない若者が多い。先日(2005・8・15)の「朝日新聞」に「終戦記念日」(わたしは「敗戦記念日」とすべきと考えている。)を「忘れていた」という中学・高校生の声を伝えていた。ヒットラーについてもどれほどの認識があるのだろうか。ヒットラーについて知らない読者には、この物語のインパクトは弱い。「強制収用所のことは秘密だったのよ。そこで行われていたことは、秘密だったの。ただの作業キャンプだと思われてたわけ。新聞にも、そう書いてあったのよ。」(p58)とマスコミにも筆が及んでいる。「知らないといえば、その国の人たちが知らないでいたことは、(略)イギリスの新聞にかゝれていたことも、フランスのラジオが放送したことも、アメリカのニュース映画も、ロシアの学校の一年生がよんでいた本でさえ、その国の人たちは知らないでいました。」という平塚武二の「ウイザート博士」の一

節を思い出す。

なぜ「ヒットラーのむすめ」は「顔に、大きな赤いあざがあったのよ。それに片足がもう片方より短かったから、足をひきずってたの・・・」(p23)と書かれねばならなかったのか。「あのあまったるい本の主人公」(p18)の名(ハイジ)と命名されたことの意味は何か。デュフィは、果たしてアドルフ・ヒットラーなのか。(「「この子は、だれなんだ!」総統がたずねました。」p196)

「ハイジ」と語り手のアンアの関係は?(祖母がハイジか?) 追い詰められたような結末部分の書きようは緊迫化(一気に書きすぎ?)がある。

父と子の会話の描き方もおもしろい。―おとなの「はぐらかし」―(p76)、第九章の子どもの質問に答えられないおとな。おとなの逃げ(都合が悪くなると「さあ、いいから朝ごはんを食べてしまいなさい」の母親の描かれ方)もユーモラス(p143)である。孤独な時に耐える子どもの描き方もうまい。(p192)

子どもは無力なのか?(大藤 幹夫)

二重構造にいらいら

「ヒットラーのむすめ」はマークが通学バスの待合所でバスを待つ間にゲームとしてアンナから聞いた話である。

オーストラリアの子どもたちはヒットラーが第二次世界大戦で何をしたかはよく知っている。もし、ヒットラーにむすめがいたなら、その行為をやめさせることができたかというのが大きいモチーフになっているわけだ。

「ヒットラーのむすめ」はあんなの語りとして始まる。しかし、アンナがでっち上げた作り話だという感じが一つ、聞き手のマークについての叙述が多いこともあって中途半端。「ヒットラーのむすめ」ハイジの話もなかなか進展せず、読み手とすればいらいらが募る。すでに全大戦のこと、ヒットラーのことなどあまり知らない日本の子どもの読者が辛抱して読み続けられるか疑問だ。

優れた文学作品は読者が作品成立の時代、背景など知らなくても物語に没入でき、共感、感動できるものであるはずだ。その意味で本書は社会読み物の域を出ていないといえよう。作者の訴えたいこと、テーマはすべて主人公のマークの質問という形で生で現れている。これも、優れた作品であれば物語そのものが表現するものであるはずだ。

マークは以下の質問を教師や、父親や、母親にしている。

・親がすごく悪いことをしたとすると、その子どもも悪くなるんですか。

・ヒットラーやポルポトはあれだけ大量虐殺なんかしたのに自分たちは正しいことをした と思っているのですか。

・アボリニージの人たちから農場を盗んだんじゃあないよね。

・悪いやつをみんながいいやつだと思っちゃったらどうなの?

・もし、ヒットラーが今、権力を持ったとしたら、母さんは抗議する?

。殆どの人がある人のことを正しいと思ってて、でも自分は間違っていると思ったらどうしたらいいのかってことだよ。

さて、「ヒットラーのむすめ」であるハイジはペルヒテスガーデンの別荘にゲルバー先生と暮らし、ヒットラーのことをデュフィと呼んでいる。しかし、かすかにヒットラーの行為を暗示する出来事があるにせよ、ハイジが何かをしたということはない。唯一、逃げてきたユダヤ人があれば援助しようと食料をかくしたくらいのことだ。そして、最後にベルリンの地下室から逃げ出す。

難民となったハイジがあんなの祖母らしいとほのめかす終わりは作品の仕掛けであるが、これは成功しているとはいえない。あんなの語りではなく、ハイジそのものを血肉を持った主人公として描いた物語を書くべきだったろうと思う。その方がより価値の高い作品が生まれたと信じる。(信原和夫)

ヒットラーのむすめ

物語の中にモノガタリを埋め込む手法は、子どもの文学で珍しくない。誰かが誰かにした話とした方が、語りやすく、また聞きやすい(読みやすい)からだろう。たとえば坪田譲治の「河童の話」は、おじいさんが、正太や善太に自らの不思議な体験を物語る構成になっている。読者は、おじいさんから話を聞いている気分でよみすすめることになる。分量もおじいさんの語るモノガタリが、作品のほとんどを占めている。新美南吉の「おじいさんのランプ」も同じようなタイプである。これらは、ほとんどの場合、モノガタリの部分が注目され、物語全体はなおざりにされる傾向にある。

しかし、このような入れ子構造の物語は、それ全体として、つまり、物語として読んでみる必要があるのではないかと、かねがね気になっている。たとえば、「ごんぎつね」では、村の茂平が語った意味を論じた批評をみたことがない。もっぱらモノガタリの部分、つまりごんの話が問題にされる。でも、村の茂平がわざわざごんきつねのモノガタリを語ったのには、何か意味があったのではないかと気になってしかたがない。

『ヒットラーのむすめ』は、モノガタリと物語が交錯する部分がある、というよりモノガタリを聞いた登場人物の物語である。だが、アンナは、モノガタリを語りながら何を思っていたのか。マークは、なぜ、アンナの話に興味をひかれていくのか。どうもよくわからないというか、納得できないのである。

モノガタリが登場人物たちに世界のありかたを見直させるにしても、いささか説教臭い。たとえば、「大おじいさんは、この農場をどうやって手に入れたの?」「アボリジニーの人たちから盗みとったんじゃないよね?」と、マークは父親に質問する。マークがこのような質問をするに至る経緯は、ナルホドと頷けるほど説得力がない。

面白かったかといわれると、手法は、と答えたい。物語には、語られた内容の真偽に関係なく、世界を見直させる力があるという一種の文学論として読みました。でもこれでは、ほとんど作品の文学的感想になっていませんね。(藤本芳則)

ヒットラーのむすめ

日本の子どもでヒットラーと言われてぴんとくる子どもが何パーセントくらいあるのだろうか?まず、そのことが気になった。広島の被爆者の体験談が「退屈な」という表現で入試問題に出されたことが話題になったのは最近である。

歴史上の人物に興味を抱く子どもは決して多くない。六年で歴史を習ってもぴんと来ない子は多い。アンナの話に耳を傾け、ヒットラーのことが日常生活の様々な場面でも思い起こされるマークのような少年はごく少数派である。しかし、マークはアンナの話を全くのフィクションとして聞いたのか?それとも、実際にあったかもしれない可能性のある話として聞いたのかが気になった。物語としてはフィクションであっていいのだが、マークがフィクションだと思うかどうかは読者としては大いに気になるところである。

さらに、ヒットラーの行った行為から自分のうちの農場がアボリジニーから取り上げたものではないかと父親に質問した場面に至っては、日本の子どもで自分のうちの土地が誰かから(例えばアイヌ民族や小作人から)取り上げた土地かどうかを親に尋ねる子どもはまずないと思う。

物語としては構成や展開の速さでは読者を引きつける力を持った物語だとは思うが、大人としての理想の子ども像が強く出すぎているように思うのは、日本の子どもしか視野に入ってないからであろうか。同時にマークの両親はこのような話題によく付き合っている方だと思った。

128ページの「もう雨にはうんざりだ。サイクロンとか竜巻みたいな暴風雨のほうがまだいい。」というくだりでは確かに雨は子どもにとって外で遊べない大敵かもしれないが、今年のアメリカのハリケーンや日本を連続して襲った台風の惨禍を知っても、そう表現できるのだろうか。第二次世界大戦の極限の大量殺戮者のことを描く姿勢と自然によって命や生活を奪われた人たちとは事情が違うが、命の重みを訴える点では自然現象を甘くみてはいけないことも同時に念頭に置くべくだと思った。

アンナがなぜヒットラーのことを自然に語れるのかは最後の結末の暗示で分かったが、娘のハイジがどうしてオーストラリアにやってきたのかも書いて欲しかった。(森本 和子)