M105.風の働きー輸送と拡散、災害と恩恵

著者:近藤純正

地球上の風は、さまざまな働きをしている。高・低緯度間の熱のアンバランスを

解消するため、高・低気圧に伴う南北の風によって熱が運ばれ、

高・低緯度間の気温差を小さくしている。台風では、風によって広い海面で

蒸発した水蒸気が集められ、降水になるとき莫大な潜熱のエネルギーが

解放されている。これが台風のエネルギーであり、降雨強度の観測から計算すると、

大型台風では100万kW原子力発電の約106倍(百万倍)である。風は物質拡散を行ない、

大気中に放出された微粒子は約3か月間で全球に拡散される。また、

地表面の摩擦が働く下層大気では、風の乱れによって、鉛直方向に熱エネルギーが

運ばれ、同時に風のもつ運動量が地表面へ運ばれている。その巧妙な仕組みは、

乱れのアナログ記録を眺めることで理解できる。

(完成:2023年1月27日)

本稿は自然をより正しく深く理解するための一般向け新刊書「身近な気象のふしぎ」

(東京大学出版会)の

第5章「風速の昼夜・場所による違いと突風率」

について、補足の資料も加えた概要解説である。

より詳しい内容は新刊書をご覧下さい。

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新記録

2023年1月25日:素案の作成

2023年1月26日:表5.1を追加

目次

5.1 はしがき

5.2 地球規模の風の働き

高・低緯度間の熱輸送

台風の半径200km内のエネルギー

台風の移動速度とエネルギーの補給海域

物質拡散(放射性物質、火山噴煙)

5.3 下層大気における風の働き

巧妙な乱れ「乱流」の働き

監視用アナログ記録から新発見

風速鉛直分布を表わす対数則

まとめ

文献

謝辞

本稿の作成にあたり元・仙台管区気象台長、名古屋大学減災

連携研究センター研究員の高瀬邦夫さんにご協力いただいた。

ここに厚く御礼申し上げる。

5.1 はしがき

風は人間社会にとって一時的な災害をもたらすが、大きな恩恵を与えている。

大気中では熱やガス・微粒子など諸物は風で運ばれ拡散される。

水蒸気は風で運ばれ山にぶつかり大雨を降らせ、山を崩し、平野をつくる。

風が海面上を吹けば、摩擦によって海面表層に吹送流が生じ、

海中に乱れの渦ができて大気中と同じように熱や諸物を効率よく運んでいる。

また、風で運ばれた昆虫や植物種子はそれらの生存域を広げる。

1732年(享保17年)に西日本を中心として起きた大飢饉では

(餓死者は幕府の記録で約97万人、別の資料では1万2千人)、

昆虫(ウンカ、イナゴ)の大群が風に乗って飛来し、

イネを襲ったことが原因とされている(荒川、1979:高野、1982)。

ほかにも、風は数え切れないほど多くの働きをし、その結果として、

現在の地球環境と人類社会がつくられている。

本章では、それらの一部について説明する。

注意:エネルギーの単位として、特に断わらない限り、

1秒間当たりの仕事率のワット(W=J /s)で表わすことにする。

その理由は、気象関係分野では、例えば日射量について、日射1時間量とか、

日射1日量とか明記してあれば分かるが、そうでない場合1時間量か半日量か

月量か不明のことがあり、比較できないからである。Wなら、

1秒間当たりを表わし明確である。

5.2 地球規模の風の働き

高・低緯度間の熱輸送

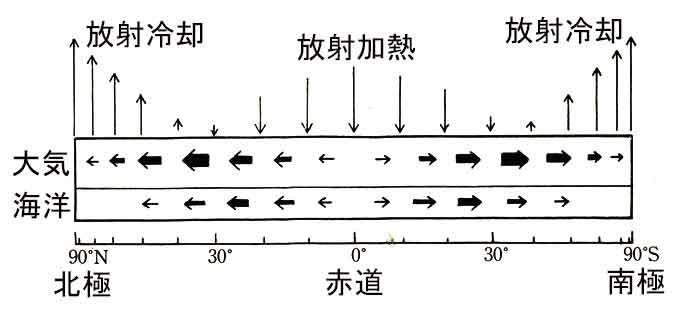

地球の低・高緯度間には放射熱のアンバランスがあり、それを解消するため、

高・低気圧に伴う南北の風によって熱が運ばれている。

地球大気の上端では、太陽からの短波放射(おもに波長3μm以下、可視光を含む)

が入り、それと釣り合うように長波放射(おもに波長3~100μm、目に見えない)

を放出している。これは地球全体としての熱エネルギーの釣り合いであるが、

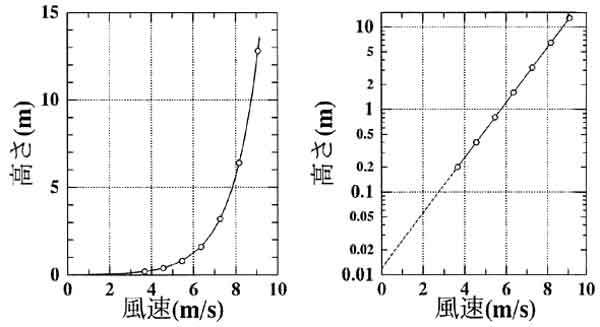

緯度ごとに見ると、図5.1に示すように地球に正味入る放射量は低緯度で多く、

高緯度では放出量が多い。このとき、低緯度と高緯度の温度差を小さくするために

大気と海洋は熱を低緯度から高緯度に運んでいる。

図中の矢印の太さは熱輸送量の大きさを表わし、中緯度で大きい。

中緯度では、おもに高・低気圧によって熱が低緯度から高緯度に向けて運ばれている。

北半球でみれば、高気圧の東側では低温の風が北から南向けに吹き、

逆に低気圧の東側では高温の風が南から北に向けて吹く。この南北風で、

南から北へ熱が運ばれている。高・低気圧は水平スケール1,000~3,000km、

寿命時間は数日で、発生と消滅を繰り返しているとみてよいだろう。

図5.1 大気上端における放射熱収支と、低緯度から高緯度への熱輸送の模式図

(近藤、1987,図2.2より転載)。

台風の半径200km内のエネルギー

台風の風は、暴風という直接的作用だけではなく、海面から大気への熱の供給、

大気中での熱の水平輸送・収束の役割も果たしている。

台風は海面水温が28℃以上の低緯度の海域で発達すると、

台風の強風によって海面蒸発が盛んになり、海水温度を下げ、

多量の熱を海面から大気へ運ぶ。上空へ運ばれた水蒸気が凝結するとき潜熱

(水1kgにつき2.5×106 J/kg)を放出し大気は加熱され、上昇流となる。

高温多湿になった上層大気と雲は宇宙に向かって長波放射を放出する。

台風による鉛直方向への熱輸送量は大きい。

大正時代の1924年8月9日から19日まで沖縄周辺を11日間も迷走した歴史的な台風

「沖縄台風」では、台風域内の風速、気温、湿度、降水量の観測資料が

大量に得られた。そのほかの大型台風の観測資料も合せると、

台風中心から半径 r = 200km以内での平均降雨強度は1日につき200 mm/d

(=200 kg m-2/d)前後である(近藤、1994,3.5節)。

平均降雨強度 200 mm/d を潜熱に換算すれば、5666 W m-2

= 5666 J s-1m-2である。

この降雨強度に相当する熱交換が毎秒毎平方メートルについて行なわれている。

半径 r =200km 内の面積(πr2)について1日の24時間に換算すれば、

6.15×1019J/dになる。これは100万kWの原子力発電の1日の発電量

(8.64×1013 J/d)の約106倍である。

これほどの莫大なエネルギーをもつ台風を人為的に制御することは難しい。

大雨は、災害をもたらすが、他方では陸上の動植物に欠かせない水資源となっている。

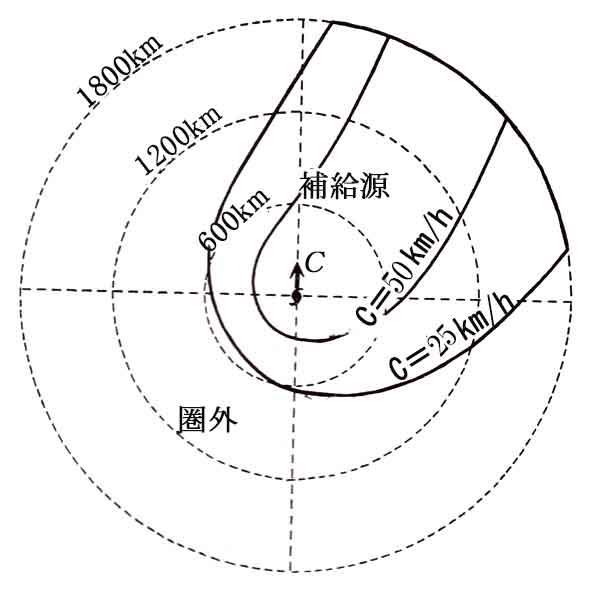

台風の移動速度とエネルギーの補給海域

沖縄付近に接近した上記の大型台風の資料をもとにモデル台風をつくり、

台風域内の海上から出発した気塊の流跡線をもとめた(Terada and Kondo, 1972)。

流跡線とは、気塊が時間とともに移動した軌跡のことである。

仮に台風などが移動せず、止まっていれば、流線と流跡線は一致するが、

通常は移動するので一致しない。移動する台風の周辺気塊の流跡線を計算すると、

どの地点から出発した気塊が収束しながら、

同時に渦状に上昇しながら台風中心部で飽和湿度となり、雨を降らせているのか、

よくわかる。

このモデル台風の半径と風速の関係は、表5.1に示した。この表からわかることは、

例えば台風が北に移動速度C=50km/hで進むとき、台風中心から東1000km

の場所にある気塊は風速=13m/s(=46km/h)であるので、

台風を追いかけてくることができない。詳細は、

後で示す流跡線の計算からわかることになる。

表5.1 モデル台風の半径と風速(秒速 m/s と時速 km/h)の関係

半径 (km) 10 30 60 100 200 400 600 800 1000 1200 1400

風速(m/s) 29 53 60 56 43 27 20 16 13 11 9

風速(km/h)106 192 216 203 153 98 71 56 46 39 34

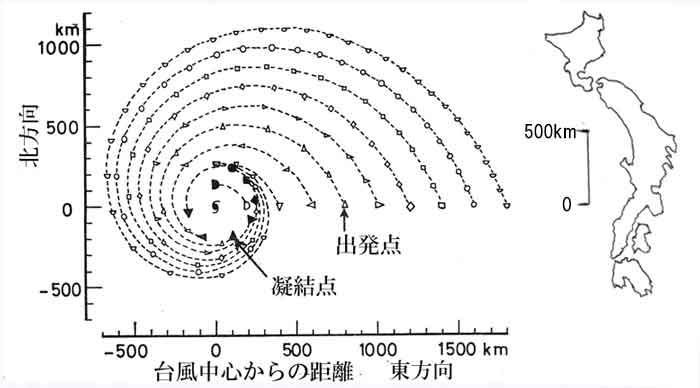

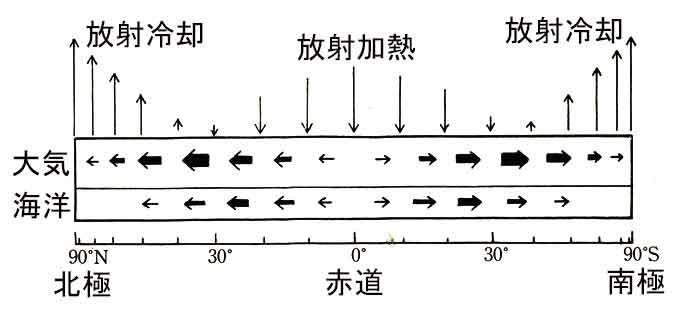

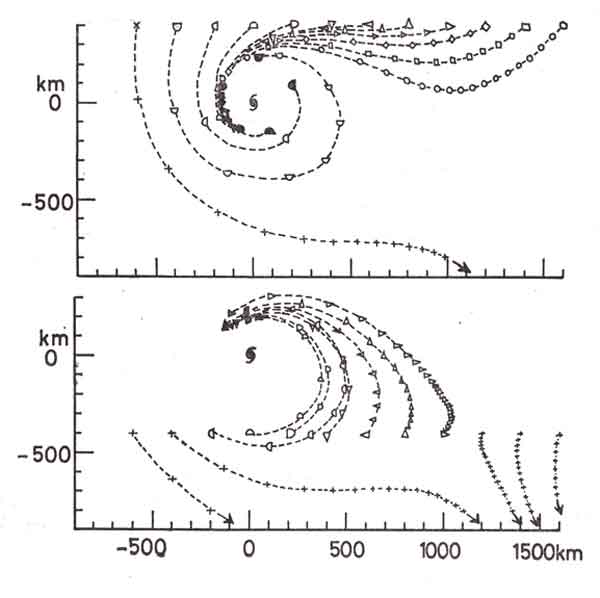

図5.2は、台風が移動しない停滞台風の流跡線の水平面(x・y座標面)

に投影した断面図で、横・縦座標(x・y座標)は台風中心からの東・北方向への

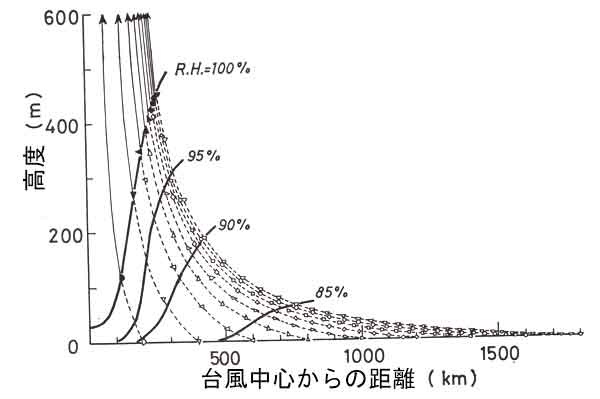

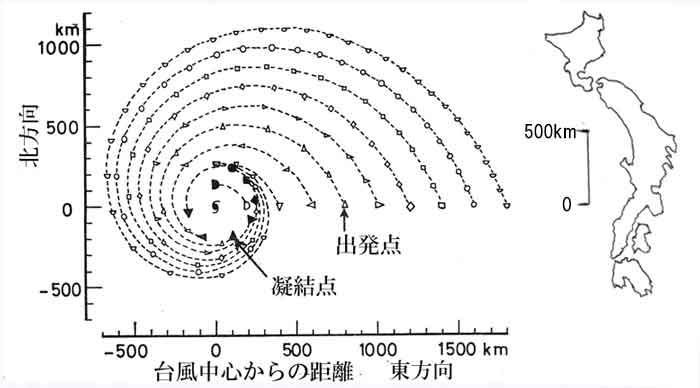

距離である。図5.3は鉛直面(r・z座標面)に投影した断面図で、

横座標は台風中心からの距離 r、縦座標は海面からの高度 z である。

破線は流跡線、破線上の各プロットは6時間ごとの気塊の位置を示す。

両図を併せて見ると、気塊は台風中心に近づくにつれて水平面上を渦巻きながら

台風中心に近づくほど上昇速度を増している。図5.3において、

6時間ごとのプロット間が長いほど上昇速度が大きいことがわかる。

相対湿度R.H.=100%になる高度から上では雲の層となり降水が生じている。

図5.2 静止した台風の流跡線の水平面(x・y座標面)への投影図、ただし、

台風中心から東に位置する海面直上から出発した気塊の流跡線。破線は流跡線、

各プロットは6時間ごとの位置、黒塗り印は相対湿度R.H.が100%となり

水蒸気が凝結し降水となる位置(Terada and Kondo, 1972, のFig.3に基づく)

(スケール感をつかむために、方位を反時計回りに約40°回転させた日本地図を

図の右に挿入してある)。

図5.3 図5.2に同じ、ただし鉛直面(r・z座標面)への投影図

(Terada and Kondo, 1972, のFig.4に基づく)。

静止した台風の場合(図5.2と図5.3)、気塊が周辺のどの地点から出発しても

台風の中心部(半径約200km以内、風速20m/s以上の強風域)に到達するが、

移動速度Cで移動する場合は、台風の後部にある気塊のうち、

その風速の台風中心に向かう風速成分が移動速度Cに比べて小さければ、

台風中心部に入ることはできない。流跡線が台風中心部に入る気塊の出発域を

「補給源」と呼ぶことにする。

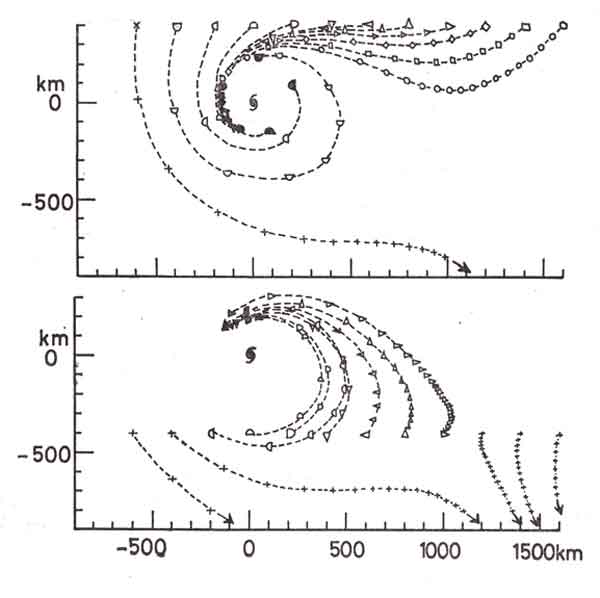

図5.4 図5.2に同じ、ただし台風が速度C=25km/hで図の上向きに移動する場合の

流跡線の水平面(x・y座標面)への投影図。x・y座標は動く台風の中心を原点

(0,0)とする座標である。上図:台風中心の緯度から北 400km

に位置する海面直上から出発した気塊の流跡線、下図:台風中心の緯度から

南 400km に位置する海面直上から出発した気塊の流跡線。

(Terada and Kondo, 1972, のFig.6の一部)。

図5.4は台風が速度C=25km/hで図の上向きに移動する場合の流跡線の水平面

(x・y座標面)への投影図である。x・y座標は動く台風の中心を原点(0,0)

とする座標である。上図では、台風中心の北西700km(+印)の気塊は

台風中心部へ入ることができない。同様に下図の+記号で示した

南西側と東南東側の気塊も台風中心部へ来ることができない。

図は示さないが、移動速度の大きいC=50km/hの台風では、

台風中心部へ来ることのできない気塊の範囲(北西側~南西側~南東側)は広くなり、

「補給源」の面積は狭くなる。

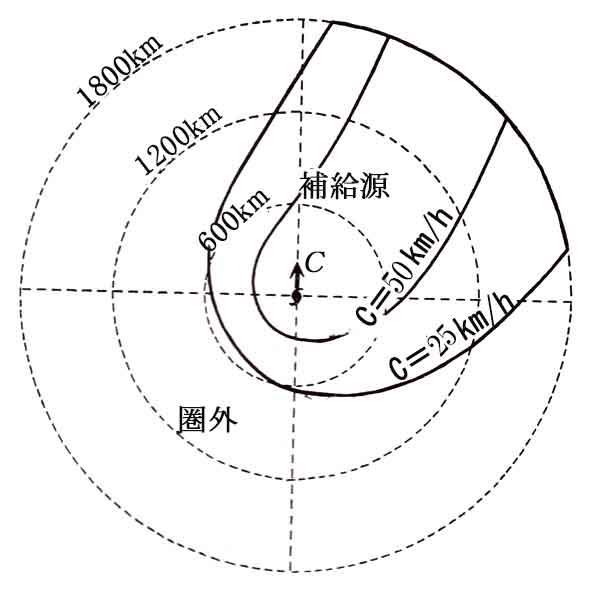

図5.5は台風が速度C=25km/h(=6.9m/s)または 50km/h(=13.9m/s)

で図の上向きに移動する場合のエネルギー補給源を表わす図である。

図5.5 台風が速度C=25km/hまたは50km/hで図の上向きに移動する場合の

エネルギー補給源(台風中心の右上のU字形の線の内側の範囲)

(Terada and Kondo, 1972, のFig.5に基づく)。

台風の進行方向の右寄りに描かれたU字形の内側の範囲が補給源である。

補給源は、現在の台風の位置に対し、今後(100時間以内:移動速度による)

の移動で集まってくる気塊の範囲を表わす。台風の移動速度が増すと、

せまい面積の範囲から出発した気塊しか台風の中心部にやってこないが、

海面から供給されるエネルギーの大部分は、より短時間に凝結高度に達する。

例えば、移動速度が 50km/h の台風では全エネルギーの半分が、

およそ半日で凝結高度に達するが、停滞した台風では2日間を要する。

補給源の面積は、移動速度 C=25km/h

の遅い台風が C=50km/h の速い台風に比べて広い。

Cが遅いほど補給源の面積は広くなるが、台風中心から

半径50~200km の強風域で蒸発量が特に多く、

単位時間当たりの補給量の総量は補給源の面積に比例せず、

静止台風の場合を100%としたとき、エネルギー補給総量は、

58%・・・C=25 km/h のとき

31%・・・C=50 km/h のとき

である。移動速度Cが遅いほど台風へ補給される水蒸気量

(=潜熱輸送量:降水の源)が多い。現実の台風でも、

移動速度が遅くなる付近で台風は最強となることが多い。

なお、C=25km/h(またはC=50km/h)のとき、

補給源の出発点から台風中心部までの所要時間は最大約100時間(または約40時間)である。

したがって、単位時間当たりのエネルギー補給量の総量(台風強度)

が大きく変化するには、この程度の時間がかかる、と考えてよいだろう。

また、台風が北緯30度以北で上陸すれば、陸面による摩擦力が大きくなり、

海面水温も低く台風は弱化する。

備考:海面から大気へ顕熱と潜熱が輸送される。

気温の高い熱帯・亜熱帯海面では、熱輸送量の大部分が潜熱輸送量であり、

顕熱輸送量は僅かである。ここに顕熱とは、温度差から生じる熱の流れであり、

対流や乱流による熱輸送である。なお、高緯度では熱帯・亜熱帯と異なり、

気温が低くなるほど顕熱輸送量が潜熱輸送量に比べて多くなる。

物質拡散(放射性物質、火山噴煙)

風は物質を拡散させるという大きな働きをしている。

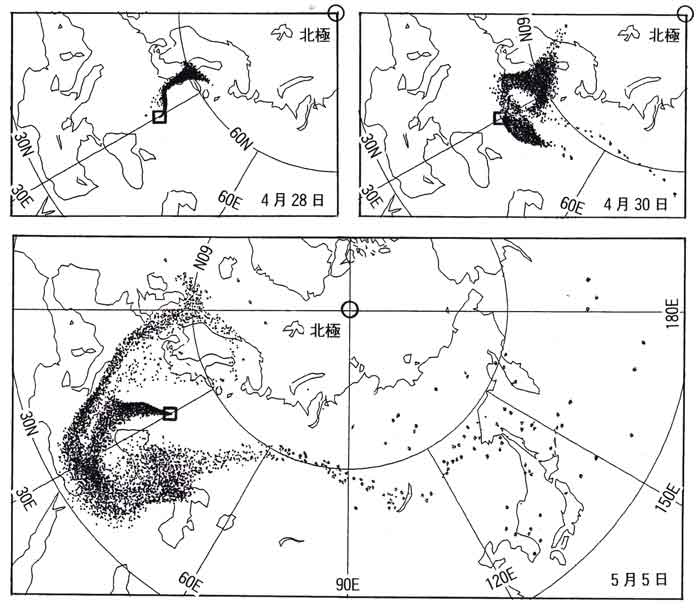

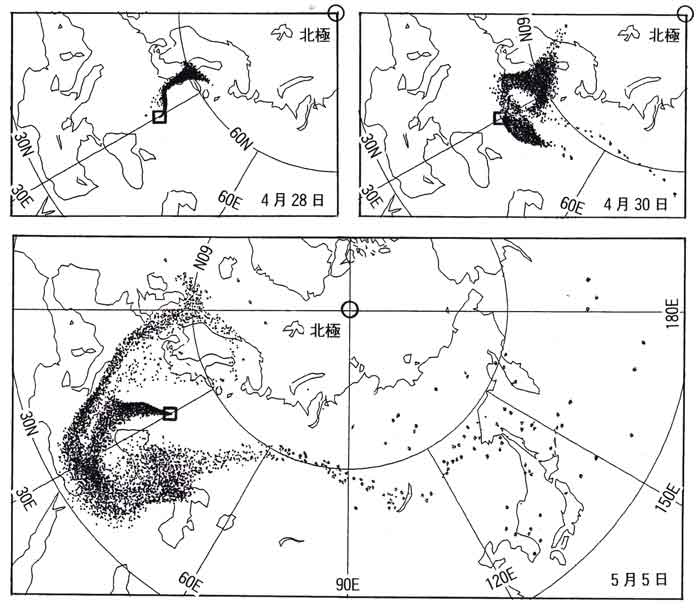

図5.6は1986年4月26日、旧ソビエト連邦(現在のウクライナ)の

チェルノブイル原子力発電所で事故があったとき、

大気中に放出された放射性物質の拡散の状況を示した計算結果である

(Kimura and Yoshikado, 1988)。

放射性物質は4月28日(左上図)には下層の風に乗って、

北西方向の北欧諸国に達した。30日(右上図)には下層では風向が変わり、

東方向への拡散が始まったが、上空では大部分は北方向へ、

一部は東方向へ流れている。事故発生から14日目の5月5日(下図)

には下層の放射性物質は南南西方向に、上空では西よりの風に流され、

その一部は日本の周辺まで到達している。放射性物質は地上から高度5km付近まで、

鉛直拡散によって広がる。その鉛直拡散は、

高・低気圧に伴う総観規模の上昇・下降気流、雲スケールの対流、

および乱流によって行なわれる。計算上、

東京付近に最初に到達したのは5月3~9日の間である。

同じ期間に東京でも放射性物質が観測された。その後、

放射性物質は地球を何回も回りながら世界中に広がっていった。

日本各地にある監視所の測定結果によると、

この事故による放射性降下物中に含まれるセシウム137は5年後の1991年になって、

やっと小さな値になったのである。

図5.6 チェルノブイル原子力発電所事故による放射性物質の

拡散状況を示す計算結果(Kimura and Yoshikado, 1988,

をもとに作成した近藤,2000,の図1.7より転載)。

物質拡散のもう一つの例として、1883年8月26日に大噴火したインドネシアの

クラカタウ火山の噴煙は成層圏まで吹き上げられ、上空40kmの東風に乗って、

2週間で地球を一周すると共に、南北方向の流れや偏西風によって3ヶ月後には

地球の大部分に広がった。3ヶ月後の11月末には日本やヨーロッパで昼間も薄暗くなり、

異常な朝焼け夕焼けが観測された。翌年の1884年(明治17年)には、

東北地方でコメの作況指数は73(収穫量が平年作の73%)の大凶作となった

(近藤、1987、第9章)。

5.3 下層大気での風の働き

前節では、大規模なマクロの拡散・輸送について述べたが、

この節では地表面付近のミクロな拡散・輸送について調べてみよう。

巧妙な乱れ「乱流」の働き

高度約1km以下の大気層は大気境界層、その最下層の高度約100m以下は接地境界層

(接地層)と呼ばれている。大気境界層では、時間変動する風「乱流」

の役割が大きい。地表面に入る太陽放射量(短波放射量:日射量)

が日変化することで、陸面上では鉛直方向の大気安定度が安定・中立・不安定を

繰り返す。大気安定度によって、乱流は大きく変わる。ここに大気安定度とは、

気温の高度に対する低下する割合(気温の高度減率 Γ)が乾燥断熱減率(Γd=0.00976℃/m)

に比べて小さいとき安定、等しいとき中立、大きいとき不安定である。

その詳細は「身近な気象のふしぎ」の第5章で説明される。

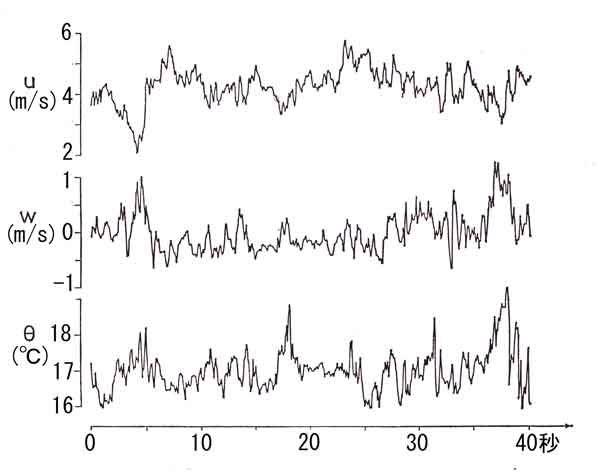

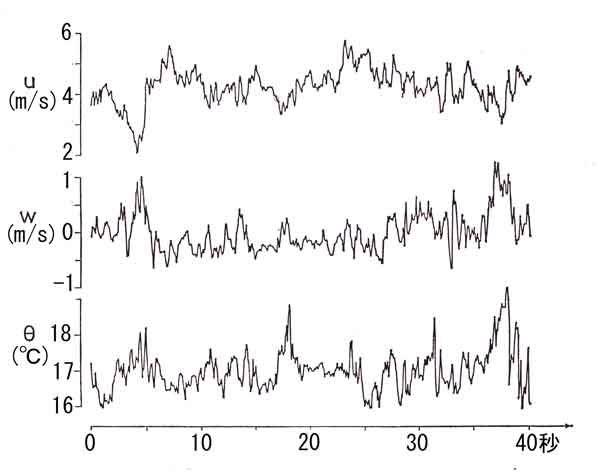

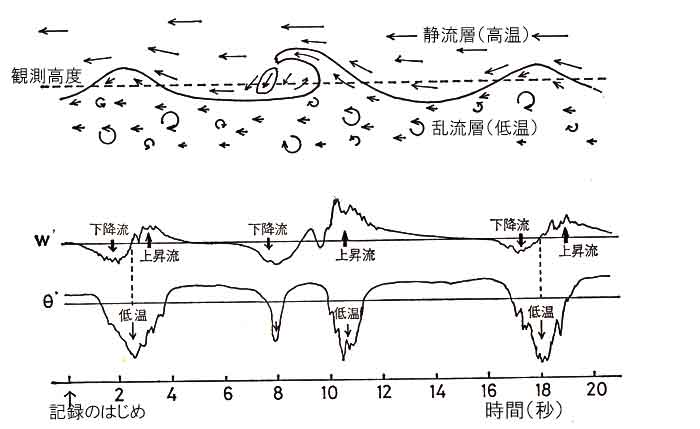

図5.7は晴天日中の高度2mにおける風速uと風速の鉛直成分 w および気温θ

の時間変化の40秒間の記録である。w のプラスは上向き流、

マイナスは下向き流を表わす。各要素は互いに無関係に変動しているように

見えそうだが、そうではない。記録を注意深く見ると、

w がプラスのとき気温θは高温になり、w がマイナスのときの気温θは

低温になる場合が多い。例えば、4~5秒と25秒あたりに注目すればわかる。

すなわち風が上向きのときは下層の高温空気が上に運ばれ、

風が下向きのときは上層の低温空気が下へ運ばれる。

これは乱流によって地表面から上空へ顕熱が運ばれていることになる。

また、風は地面から摩擦力を受け、上下の風速差で乱流が生じる。

この摩擦力によって風はしだいに弱まることになるが、

この摩擦力がどのようにして生まれるのか、その巧妙な仕組みについて

図5.7に示す記録から調べてみよう。

u と w の相互関係を見ると、u が弱まるときは上昇流(w>0)、

u が強まるときは下降流(w<0)になる場合が多い。

例えば4~5秒と7~8秒あたりに注目すればわかる。

これは上層のuの大きい気塊が下層へ運ばれたこと、

すなわち上層の風のもつ運動量(単位体積当たりの運動量=空気密度×風速)

が地面に向かって運ばれたことになる。つまり、風は地面の摩擦力によって

弱められていることになる。

図5.7 地上から2mの高さで測った風速の水平成分 u と鉛直成分 w および気温θ

の記録例(Ibbetson, 1978,をもとに作成した近藤,2000,の図3.2より転載)。

風が地面から受ける摩擦力(単位:ニュートンN)(=単位面積当たりの応力

N/m2)は、乱流の単位質量当たりの運動エネルギーに比例する。

摩擦があるから乱流が生じる。その乱流の強さは、拡散・熱輸送量を

大きくするもので、拡散係数(単位:m2/s)によって表わすことができる。

たとえば、鉛直方向の顕熱輸送量(単位面積単位時間当たり)は、

顕熱輸送量=空気の体積熱容量×(拡散係数×気温の鉛直勾配)

で表わされる。仮に、乱流が無ければ、熱量は分子温度拡散係数

(a = 2.12×10-5m2s-1、20℃)で運ばれ、

分子温度拡散係数は、乱流拡散係数に比べて数桁小さい。摩擦力に対しても同様に、

分子動粘性係数(ν= 1.51×10-5m2s-1、

20℃)は乱流拡散係数に比べて数桁小さい。

土壌粒子間隙内など微小空間を除けば、大気中の熱や水蒸気、

ガスや煙・粉塵など微粒子の輸送・拡散は乱流によって行なわれている。

最近は公害防止により、煙を見ることは少なくなったが、

煙突からの煙は風で流されながら拡散される。遠方から見ていると、

大気安定度が「安定」で乱流が弱ければ煙は上下にほとんど広がらずに流れる。

大気安定度が「非常に不安定」で乱流が激しいとき

煙は上下に大きく広がっていくことが観察できる。

その拡がりの形状にもいろいろあり、

煙の上端付近は平らで下方が乱れて広がる形であれば、

上端付近には「気温の逆転層」があるときである。

こうした拡散の強弱を表わすとき乱流拡散係数(単位:m2 s-1)

を用いる。乱流拡散係数は、おおよそK=1×10-3~100 m2s-1

の範囲にあり、通常の条件で大気境界層内の代表値は10 m2s-1

程度である。

乱流変動は図5.7に示した形状が標準的であるが、

地面が加熱される晴天日中など大気安定度が非常に不安定なとき乱流は激しくなる。

逆に、地面が冷える強風でない晴天夜間のように非常に安定なとき

乱流は時々にしか起きない「間欠乱流」となり顕熱輸送量は数W/m2以下となる。

その状況下では長波放射によって気温と地面温度の時間変化が決まる。

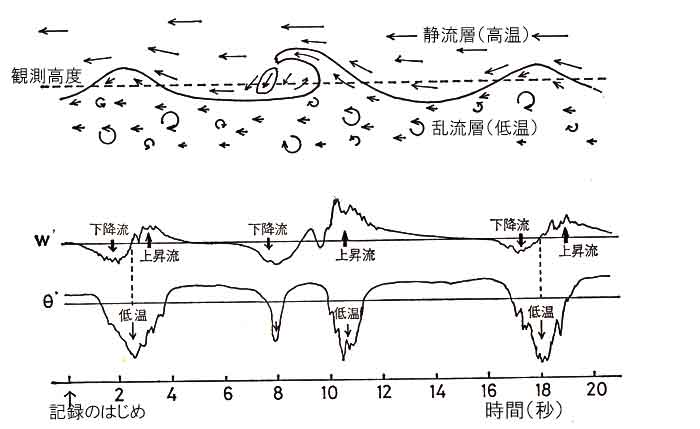

監視用アナログ記録から新発見

深夜から早朝にかけての観測中に、注視していたペン書きアナログ記録から

新しい現象を見いだした。新しい現象が偶然でないことを確認するために、

同じような観測を続け、データがたくさん得られ、その起きることが説明できれば、

メカニズムの解明ができ研究は終了する。次の研究に進むことになる。

図5.8は強風でない晴天夜間に地面近くで起きる、大気安定度が非常に安定なとき

(地表面付近に相対的に冷たい重い空気があり、上下方向に動きにくい状態のとき)、

高度10mで観測された風速鉛直成分 w’ と気温変動θ’ の同時記録である。

気温はほとんど時間変動のない静流の状態が続き、間欠的に低温になる。

上図はこの状態の立体断面を表わす模式図である。

地面に近い下層は弱いながらも乱流の層、その上が静流の層、

その境界面は波を打つかのように流れている。その波動境界面が観測高度(破線)

より高くなったとき、鉛直成分 w’ と気温変動θ’ は90度の位相差

(4分の1波長のズレ)で変動する。そのため、

瞬間ごとの顕熱輸送を表わす積θ’w’ は正になり負になるので

平均としての<θ’w’>はほぼゼロ、すなわち顕熱はほとんど輸送されない。

図5.8 大気安定度が非常に安定なときに生じる乱流層の境界面の波動の

鉛直断面模式図(上)と、風速鉛直成分w’と気温変動θ’の同時記録例(下)

(Kondo et al, 1978, をもとに作成した近藤,1982,の図5.11より転載)。

図の横軸(時間軸)が8秒ころに起きる波動の峰はあたかも砕波しているようで、

その先端がちぎれた低温気塊は重力で落下している。この気塊に注目すると、

最初は下層の乱流層にあった低温の気塊が持ち上げられて上層の暖かい静流層に入り、

ほとんど混合しないで再び元の乱流層に落ちてきて、そこで混合する。

その際、低温の気塊が上下の往復運動をしただけであり、

顕熱を伝えたことにはならない。しかしながら、この気塊は最初、

下層では小さい運動量(風速)しかもっていなかったが、

静流層では速い風速で加速され混合することなしに運動量を得たことになる。

この低温の気塊は静流層の速い風速を維持したまま落下して再び乱流層に突入し、

低風速の元の仲間に運動量を与える。つまり、

砕波によって生じた気塊の動きは顕熱を伝えることなしに

運動量を上層より下層へ輸送したことになる。

この項のまとめとして、運動量輸送と顕熱輸送が乱流によって行なわれること、

非常に安定なとき乱流は間欠的になり顕熱(sensible heat)と運動量(momentum)

の輸送に対する乱流拡散係数の比 KH / KM

は小さくなることがわかった(Kondo et al, 1978)。

注:風が吹き続く理由

地上を吹く風のもつ運動量(=空気密度×風速)は上層から下層へ運ばれ、

大気境界層の風はおよそ1日の時間内にほぼ止まってしまいそうである。

しかし、風が止まないのは、それを支える気圧場が別の過程によって保たれ、

あるいは新しく形成されているからである。具体的には、

例えば熱収支の過不足を解消するための熱輸送を行なう気圧場が存在することである。

大気安定度が中立のとき、風速の鉛直分布は「対数則」になる

地表面近くの大気層、概略100m以下の接地境界層(接地層)では、

風速は高度によって大きく違う。また、地表面の細かな起伏「粗度」によっても違う。

乱流の度合いも「粗度」によって変わる。「粗度」は、後掲の表5.2に示すように

地表面の種類によって決まる。すなわち、風速と乱流は、

例えば海面・積雪面に比べて森林・都市ビル群の上では大きく異なり、

拡散・輸送の度合いも違ってくる。

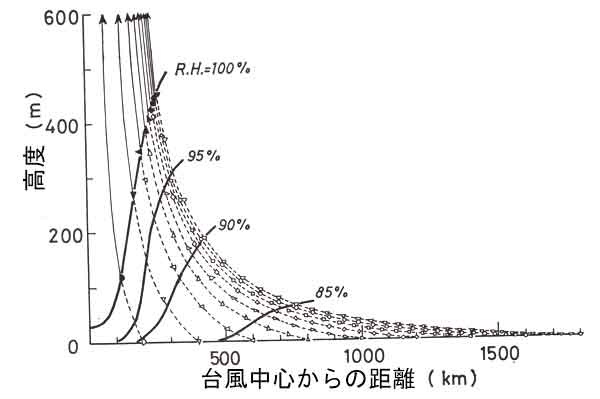

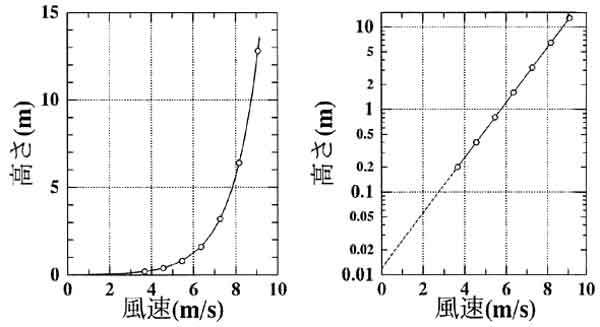

図5.9は大気安定度が中立のときの風速の鉛直分布である。

通常の x 座標と y 座標の表わし方でなく、地上からの高さ方向を y 軸としたほうが

感覚的にわかりやすいので、習慣的に x と y を逆にとり高さを縦軸に、

風速を横軸に表わしてある。左図に示すように、

風速は地表面に近いほど急激に変化している。

上下の僅かな距離で風速が大きく違うことで乱流が生じている。

この範囲を詳しく見るために、高さを対数目盛のグラフ(片対数方眼紙)に

プロットすると下層ほど拡大されることになり、風速分布の詳細がわかる。

右図は左図と同じ風速データをプロットしたものであり、

対数目盛で直線分布になる。これは風速鉛直分布の「対数則」と呼ばれている。

図5.9の丸印は高度0.2、0.4、0.8、1.6、・・・・ 12.8m

の7高度で観測した風速である。高度0.2m以下では観測していないが、

実際の風速は複雑になっている。右図において、

0.2m以上の高度で観測した鉛直分布の直線をそのまま下方へ延長し外挿してみると、

高度=0.012mで風速がゼロとなる。この高度(図の場合には 0.012m)

を風速分布に対する粗度、あるいは空気力学的粗度,略して粗度という。

図5.9 大気安定度が中立のときの風速と高さの関係。

左:直線目盛の高さのグラフに描いた場合、

右:対数目盛の高さのグラフに描いた場合。

風速Uの鉛直分布を表わす「対数則」は、次式で表わされる。

U = A×ln(z/z0)=2.3026A×log10(z/z0), (A = u*/k)・・・(5.1)

ここに、z は地面からの高さ、z0は地面の細かな起伏を表わす粗度

(単位は m)、A は高さを対数で表わしたとき(右図)の風速の鉛直勾配、

k(=0.4)はカルマン定数, u*=(τ/ρ)1/2は摩擦速度,

τは運動量の鉛直下向き輸送量(単位:kg m-1s-2=

N m-2=Pa),ρは空気密度である。風速が強いほど、

また粗度が大きいほど鉛直勾配 A が大きくなり、乱流は激しくなる。

背丈の高い草地、森林や都市ビル群のように幾何学的な凹凸が大きい場合には、

風に対する地面の規準の高度が不明確となる。たとえば森林上では、

風に対しては森林内のある高度を見かけ上の地面としなければ、

風速の鉛直分布は対数則にならない。そのような場合には「ゼロ面変位」d を導入し、

z-d の高度を見かけ上の高度とし、対数則は次のように表わす。

U=A×ln [(z-d )/ z0 ]=2.3026A×log10 [(z-d)/z0 ],

(A = u*/ k)・・(5.2)

ここに z は、例えば森林なら、林床面から測った高さである。

具体的に d は、風速の鉛直分布を観測し、片対数方眼紙にプロットし、

風速鉛直分布が直線になるように試行錯誤によって高度の基準(zーd=0)を決める。

ごく大まかに、d≒0.7h(hは樹高や都市ビル群の平均の高さ)である。

表5.2 代表的な地面状態と地表面粗度 z0の概略値

地 面 状 態 地表面粗度(m)

大都市 1~3

森林 0.3~1

田園集落 0.2~0.5

畑や草地(草丈1m) 0.1~0.3

同上 (草丈0.1m) 0.01~0.03

水田 0.01~0.05

裸地 0.005

海氷や積雪面 10-4~10-2

湖や海面 10-5~10-3

非常に滑らかな面 10-5

まとめ

風はさまざまな働きをしている。その一部として、

地球規模の風が低緯度から高緯度に向かって顕熱を運ぶことで

南北の温度差を和らげている。台風中心部では、

広い海面から蒸発した水蒸気を渦巻く風によって集め、

降水になるとき莫大な潜熱のエネルギーが解放されている。

大気中へ放出された微粒子はおおよそ3ヶ月の時間をかけて全球に拡散される。

また、下層大気における乱流の特徴・働きの概要を知ることができた。

さらに、最下層の接地境界層(接地層)では、大気安定度が中立に近いとき、

風速鉛直分布は「対数則」に従うことを学んだ。

現実の大気では気温に水平分布がある。例えば、

南北の2地点で気圧が同じであっても、気温が違えば、

2地点の気圧差が高度とともに大きくなり、いわゆる「温度風」が生じる。

また、乱流の激しさを表わす突風率(=最大瞬間風速 / 平均風速)

が地表面の粗度や観測高度によって変わることを学びたい。

そうして、横浜市金沢区の海岸で多数の貨物自動車(トラック)

が横転したときの瞬間風速を推定してみよう。

それらの詳細は「身近な気象のふしぎ」の

第5章「風速の昼夜・場所による違いと突風率」でとりあげる。

文献

荒川秀俊、1979:教育社歴史新書(日本史)94,飢饉.教育社,pp.204.

近藤純正、1982:大気境界層の科学.東京堂出版,pp.219.

近藤純正,1987:身近な気象の科学.東京大学出版会, pp.189.

近藤純正(編著),1994:水環境の気象学-地表面の水収支・熱収支.

朝倉書店,pp.337.

近藤純正,2000:地表面に近い大気の科学.東京大学出版会, pp.324.

高野 澄(執筆)・奈良本辰也(監修),1982:読める年表,5江戸編Ⅰ.自由国民社,pp.139.

Ibbetson, A., 1978: Topics in dynamical meteorology. 6. Some aspects

of the description of atmospheric turbulence. Weather, 33, 369-382.

Kimura, F. and T. Yoshikado, 1988: Numerical simulation of global

scale dispersion of radioactive pollutants from the accident at

the Chernobyl Nuclear Power Plant. J. Meteorol. Jpn, 66, 489-495.

Kondo, J., O. Kanechika and N. Yasuda, 1978: Heat and momentum transfers

under strong stability in the atmospheric surface layer.

J. Atmos. Sci., 35, 1012-1021.

Terada, K. and J. Kondo, 1972: Trajectory of air parcel and energy

supply from the ocean in typhoon area. J. Marine Meteorol.

Soc. Japan, (海と空)48, 1-14.