K199.世界に先駆けて高精度の気温観測所の設置を

東北大学名誉教授 近藤純正

本章は、国立環境研究所におけるセミナー「気候変動と地球温暖化観測所」

(2020年2月25日開催)の内容であり、地球環境研究センターニュース

2020年6月号 Vol.31 No.3(通巻354号)(5月22日発行)に掲載されたものである。

1. 日本の地球温暖化量[1]の正しい評価

私は、現役時代、気象庁発表の地球温暖化量に疑問をもっていました。

そこで1997年春の引退後、全国の気象観測所を巡回しました。現地に行って

資料など調べてみますと、3つの要素が気温観測値に影響することがわかり

ました。

(1)観測方法の時代による変更(観測時刻、測器など)、(2)都市化の影響、

(3)日だまり効果(観測所の風通し悪化による平均気温の上昇)です。

これらの補正をして初めて正しい温暖化量がわかります。

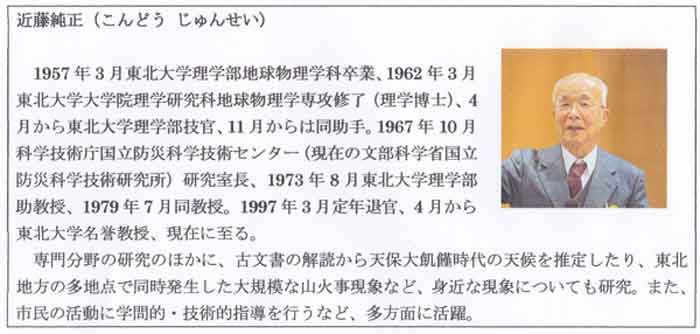

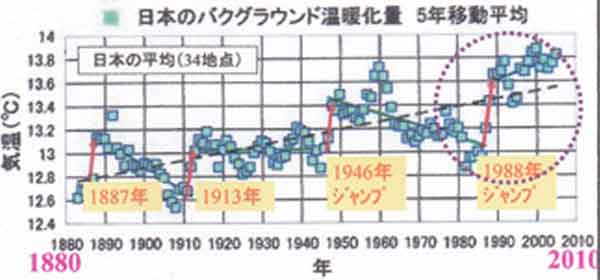

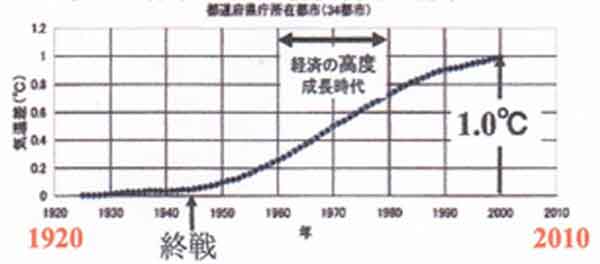

図1に示すように、1881年から2007年までの127年間の日本の地球温暖化量

(都市化の影響をあまり受けていない日本各地の34地点を選び、それら34地点

の都市化による昇温量を補正した。図1は、それら34地点の補正値の年平均気温

の5年間移動平均)を見ると、100年当たり0.67℃上昇しています。これは気象庁

発表値(約1.1℃)の60%です。

備考1:都市化による気温上昇量がゼロは、北海道の寿都、岩手県の宮古、

高知県の室戸岬の3地点のみである。

図1 日本の地球温暖化量(1881-2007年、127年間)(破線:127年間の直線近似、

100年当たり0.67℃の上昇)約10年、30~40年の周期的変動もある。変動幅は緯度

による。詳細は近藤純正(2012)「日本の都市における熱汚染量の経年変化」

(気象研究ノート、224号、25-56)を参照。

2. 都市化による気温上昇(熱汚染)

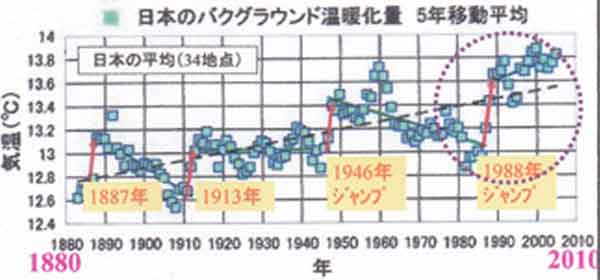

都道府県庁所在地のうち34都市について、1920年を基準に気温上昇の経年変化

を見てみると、2000年時点で平均1℃ですが、東京は倍くらいの1.98℃です。

34のうちの主要15都市の50年間(1950~2000年)の最高気温は0.50℃の上昇、

最低気温は夜間冷却が減少したため1.60℃の上昇です。平均気温は1.04℃の

上昇で、地球温暖化(0.5℃)の2倍です。特に、最低気温の上昇が大きいのは、

人工熱と都市構造物の熱的パラメータ(熱容量と熱伝導をかけたもの)の増加

によるもので、都市昇温(熱汚染)の原因は、二酸化炭素増加による地球温暖化

と違うことに注意が必要です。

図2 都道府県庁所在のうち34都市における昇温量(℃)の経年変化

3. 観測環境の管理-最近の方法

数値モデルによる温暖化の将来予測には誤差があります。これはモデルによる

違いの幅が大きいということです。モデルに入れているのは観測データですから、

温暖化量の正しい評価を行うためには、正確な観測データが必要です。

そのため観測環境の管理は重要です。観測環境の変化は避けられませんが、

環境管理方法を複雑化せず、それでも精度が落ちないようにするにはどうすれば

いいか考えて、私は気象庁に提案しました。なかでも重要なポイントについて、

説明したいと思います。

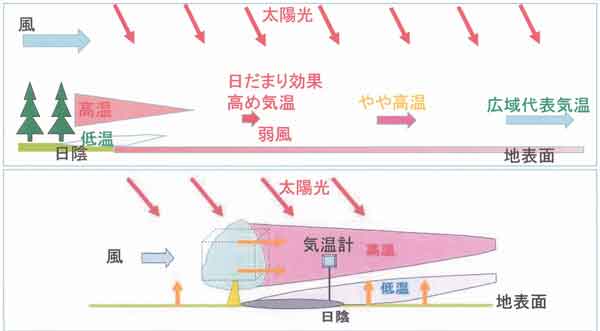

まず日だまり効果について説明します。観測露場の 「空間広さ」(観測点から

周辺地物までの距離/地物の高さ)が狭くなると、風通しが悪くなり日中の

気温は高めに観測されます。夜間は逆に放射冷却が強くなり気温は低く観測

されます。日中の気温上昇量が夜間の下降量よりも大きく、日平均・年平均気温

は高めになります。これを「日だまり効果」と呼びます。私が命名しました。

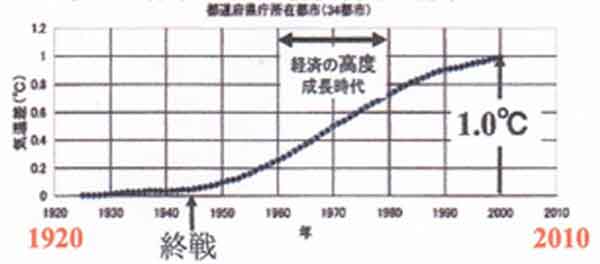

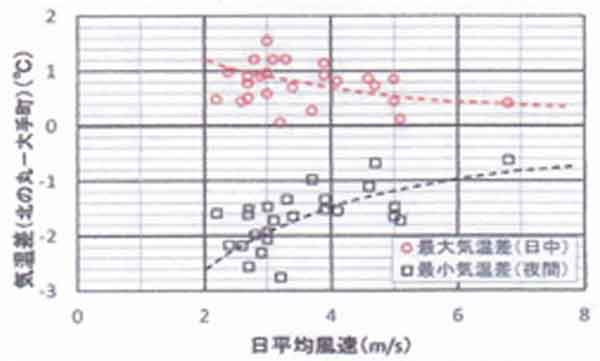

日だまり効果が顕著な観測所の一つである東京、北の丸公園の新露場は風通

しが悪く、晴天日中は、森林内の開放空間の気温が市街地の大手町よりも高温

になります。日だまり効果による気温上昇量は風速の減少率に近似的に比例

します(図3)。

図3 北の丸公園と大手町の気温差と日平均風速の関係

晴天日(日照時間>10時間)の気温差の風速依存性、 風速計高度=35m

赤丸:日中の気温差の2時間移動平均値の最大値

黒四角:夜間の気温差の2時間移動平均値の最小値(マイナスの最大値[2])

破線:理論的関係(近似的に風速に逆比例)

備考2:平成26年(2014年)12月2日に気象庁は「東京」の気象観測地点

を千代田区大手町から北の丸公園へ移転した。この移転により、日中の気温は

高くなることが多く、夜間は低くなることが多くなった。平均として夜間の

低下が日中の上昇より大きく、東京の年平均気温は0.62℃低くなった。

また、私は実際に観測所環境の改善運動を行いました。岡山県内陸の津山観測所

露場では周辺住民が植えた桜の木が50年くらい経って成長し、2000年の風速は

1970年に比べて34%も減少しました。私は現地に7回足を運び、住民を説得して

桜20本を伐採してもらいました(2010年2月15, 16日)。

2010年9月6日、京都府京田辺で日本最高気温が記録されたと、全国の新聞・

テレビで報道されました。しかし京田辺アメダスにおいて気温を観測する通風筒

につる性の草が絡んでいたことが発覚し、記録の取消しとなりました。このよう

に観測環境はどんどん悪化しています。これは気象庁だけの責任ではありません。

そこで、地域住民、気象予報士、大学の先生に参加していただき、2010年11月

「気候観測を応援する会」を発足しました。

観測環境が変わると風速や気温が変わってきます。この関係を明らかにして

観測環境の適切な管理方法を見出さなければなりません。まず、単純な防風林

の風下での観測から開始し、次に、日本各地の公園、平地観測所、傾斜地、

丘状地、岬の観測所などでも当てはまるかを確認して、結果を得ました。

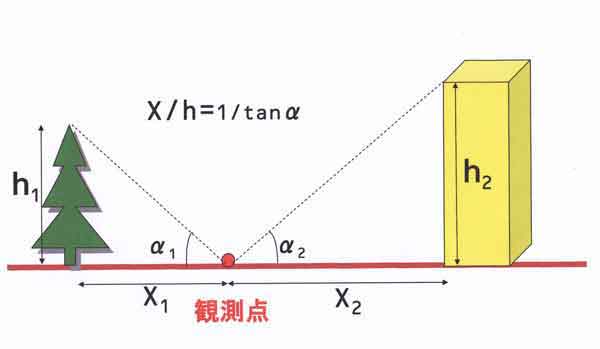

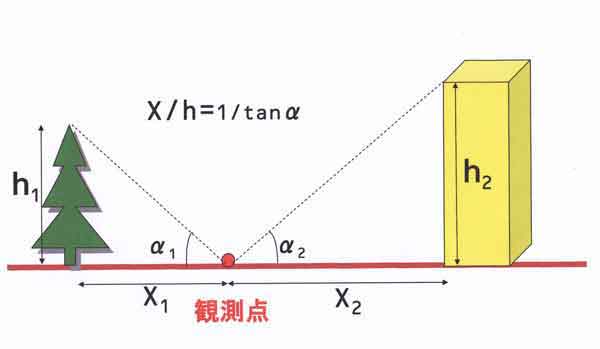

観測点から樹木やビルまでの距離(X)を高さ(h)で割ったもの(X/h)を

観測地点の空間広さ(露場広さ)と定義します。理想的な広い空間(X/h>30)

で観測される風速・気温との違いは、X/hの関数で表され、Xそのものへの

依存性はほとんどありません。露場広さは仰角の測定からわかりますから、

数年ごとに全方位の仰角を測定すれば、後で気温の補正に利用できます。

図4 観測地点の空間広さ(露場広さ) X/h=1/tanα…仰角αの測定からわかる

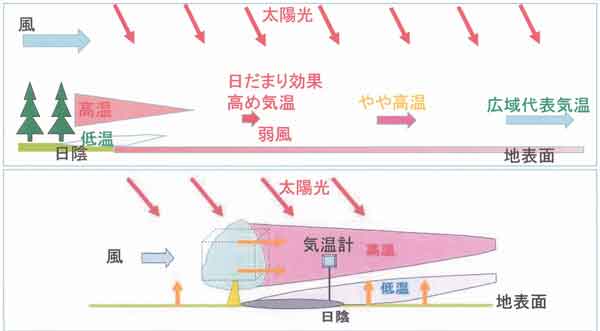

森林の中は気温が低い、風下は涼しいという間違った先入観をもっている人が

専門家のなかにもいます。そこで神奈川県海老名市で風上2mに樹高約3mの樹木が

あるときどうなるか実験しました。葉は太陽光で熱をもらい暖かくなり、

高い温度として観測されます。温まった空気は拡散して冷えていきます。

日陰の部分は地面が冷たいので低温になります。広い空間にいくと、暖まった

空気は拡散していくのですが、障害物(樹木・建物)があると風が弱くなり、

鉛直混合が弱いため暖められた空気が拡散しにくくなり、やや高温になります。

さらに風下になると障害物の影響のないところで、地域代表気温が測れ

ます(図5上)。

樹木の向こうから風が吹いて、樹木の影響を受けないところや樹木の風下は

温度が上がるということを実測から示しました(図5下)。

図5 障害物(樹木・建物)風下の気温、晴天日中の模式図(葉面温度は気温

より1℃ほど高温になり、大気を加熱することを仮定している)

上図: 樹木や建物の風下の広範囲に広い草地や芝地があるとき

下図:気温計の風上2mに樹高約3mの樹木があるとき(神奈川県海老名市の例)

道幅と気温との関係について、仙台市内のアーケードを例にお話しします。

仙台のクリスロード(長さ100m、幅10m、天井高11.5m、日射透過率12%)は

その1/3が建物の間を板で囲って隙間風がほとんど入らない構造になっています。

クリスロードの気温と、46mの道幅に4列の並木があり風通しのいい定禅寺通

(気象台の気温とほぼ同じ)の正午前後の気温との関係を晴天時と曇った日に

ついて調べました。晴天時では、クリスロードのほうがだいたい2℃高くなって

います。アーケードなしの一般道路における日だまり効果も調べました。

晴天日中の道路走向と市街上空の風向が不一致のときの道幅と気温差

(道路-芝広場)を調べたところ、道路の幅が100mくらいだと広い芝地の気温

とだいたい同じになることがわかりました。

4.地球温暖化観測所-なぜ必要か

地球温暖化観測所、すなわち高精度気温観測を行う観測所を日本に数か所設置

するため、以下のことを提案します。

(1)環境が悪化した観測所から他観測所へのデータ接続時に不明の誤差が生じる。

気温について各種補正ができる人材を育成する必要がある。

(2)観測高度が低いとローカルな影響を受けやすい。高度10~50m(周辺地物

の状態による)の塔で地上気温を観測する。観測高度が高いほど遠方の広域

地表面を代表し、近くの環境悪化の影響や遠くの広範囲内の部分的環境変化も

無視できる。

(3)地球温暖化観測所が設置されれば、良質なデータが得られ、将来予測の

精度が上がる。

(4)日本は世界に先駆けて観測所整備を行うべきである。

地球温暖化観測所(高精度気温観測所)は、周辺環境(平均的な熱交換速度と

蒸発効率)が今後30年以上の長期にわたり大きく変化しないと見込まれる地点

が望ましいです。その候補として、私は国立環境研究所(以下、国環研)の

地球環境モニタリングや森林総合研究所のネットワークに期待しています。

国環研の地球環境モニタリングで現在までに得られた気温データを解析し、

近藤による、気象官署データに各種補正して得られた地球温暖化量と比較して

いただきたいです。また、現在地上ステーションで用いられている気温計、

特に通風筒に及ぼす放射影響誤差を検討する必要があります。高高度での観測は、

今後世界に広がるでしょう。

講演の後、会場の参加者との質疑応答がありました。一部を紹介します。

質問:これまで低いところで測っていたのに測風塔の上など高いところで測ると、

冬の放射冷却の逆転層の影響などが変わってしまい、以前のものとの連続性が

なくなるのではないでしょうか。

近藤:逆転層の影響については、現在、国環研で鉛直方向を測っている3か所

(苫小牧フラックスリサーチサイト、天塩CC-LaGサイト、富士北麓フラックス

観測サイト)の年平均値の誤差をチェックしてみるといいです。

三枝:富士北麓では2014年と2015年に間伐をして樹木の密度を30%くらいにし

ました。間伐直後と2~3年後くらいは間伐の影響が出てしまうのではずすなど、

考慮が必要です。また、富士北麓の観測塔はアルミ製ですが、放射の影響を

なるべく受けないように日射計等は塔の南側、気温・湿度は北側につけて直射

日光がなるべく当たらないようにしています。

質問:綾里など温室効果ガスの観測所で、地球温暖化の高精度の観測もでき

ないでしょうか。また、WMOのような機関からネットワークが提案されると

いいのではないかと思います。

近藤:気象庁は予算面など事情があり非常に難しいようです。私が見た

ところでは、国環研が日本で一番専門家がそろっていますから、国環研に

是非進めてほしいと思っています。

江守:世界の温度計のトレンドのバイアスが、近藤先生が発見されたのと

同様であれば、新しい方法でより高精度の観測を世界全体でやるべきでしょう。

脚注

1 本稿中、「日本の地球温暖化量」とは日本におけるバックグランド温暖化量の意味

2 負の値の絶対値の最大値にマイナスをつけた値

*国立環境研究所におけるセミナー「気候変動と地球温暖化観測所」

(2020年2月25日開催)より