K113.林内の日射量と木漏れ日率の測定

著者:近藤純正・内藤玄一

林内の日射量は強い直射光から微弱な木漏れ日まで分布している。こうした分布の

林内平均値を観測し、林外日射量に対する比(日射量比)をもとめた。日射量比と

木漏れ日率の関係は2次式で近似される。木漏れ日率が50%前後では、

「日射量比/木漏れ日率」≒0.8であり、木漏れ日率が100%に近

づくと「日射量比/木漏れ日率」は 1 に近づく(完成:2015年10月3日)。

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新の記録

2015年9月26日:素案の作成

2015年9月26日:観測の表113.1と図113.5は未完成

2015年9月27日:「木漏れ日率の目測」に分かりやすく加筆

2015年9月30日:「林床の木漏れ日率と林内の見通し(詳細)」を追加

2015年10月3日:観測の表113.1と図113.5を完成

目次

113.1 はしがき

113.2 測定方法

(1)木漏れ日率の目測

(2)林内の日射量比の測定

113.3 日射量比と木漏れ日率の関係

113.4 まとめ

観測協力機関

環境省自然環境局皇居外苑管理事務所北の丸分室

環境省自然環境局新宿御苑管理事務所

明治神宮

平塚市みどり公園・水辺課、平塚市総合公園課

113.1 はしがき

林床の日射量の分布は、強弱のまだら模様であり高精度の測定は難しい。

その強弱は、強い直射光から葉面の重なりによるピンホールで拡大された微弱光の

木漏れ日まで、その放射強度は1000W/m2から10W/m2の広い

範囲に分布している。

そのため、受感部の面積が数平方cmしかない通常の日射計で測る場合、

サンプリング数は数百~1000個程度が必要であり、正確な測定は難しい。

今回、受光面積が一般の日射計の100倍ほどの面積131mm×131mmの太陽光パネル

を利用した林内観測用の日射計を製作した。この日射計は、日射量と出力電圧は

比例関係にあり、また温度依存性も小さく、複雑な分布をしている林内日射量の

空間平均値を測るのに適している(「K112.太陽光パネルを

利用した林内日射計」を参照)。

これまでの筆者らの研究では、林内日射量のかわりに林床の「木漏れ日率」を用いて

きた。今回、木漏れ日率と林内日射量の関係について調べることにした。

木漏れ日率の目測を行なう場合、初心者は微弱光の木漏れ日も強い直射光と同等に

計数しがちである。木漏れ日率は、1~2日間ほど訓練すれば個人差は小さくなる。

熟練に1か月ほどかかる雲量の測定に比べれば容易である。

次の「林床の木漏れ日率と林内の見通し(詳細)」

をクリックして参照すれば、プラウザの「戻る」を押してもどってください。

113.2 測定方法

(1)木漏れ日率の目測

木漏れ日率を目測する場合、林内は一般に暗いので、葉面の重なりによるピンホール

で拡大された微弱光の木漏れ日を混ぜて測定してしまう。すなわち、ピンホールから

の木漏れ日が混ざった領域を離れた距離から眺めると明るいので、

強い直射光の領域と同等にみなす可能性がある。その結果として初心者は木漏れ日率

を大きめに見積もる傾向がある。

ピンホールで拡大された微弱光の木漏れ日は木漏れ日率に含めない。そのためには、

測定の範囲たとえば30m×30mの全面積を歩き、特に明るい面積の合計が全面積の

何%であるかを見積もり、これを木漏れ日率とする。こうした熟練に1日~2日間を

要する。

木漏れ日率は林内の1範囲について数回の目測を行ない、それらの平均値とするが、

5%程度の誤差を含む。

(2)林内の日射量比の測定

林内日射量の測定の前後に、林外の広い場所(固定点)で林外の日射量を観測する。

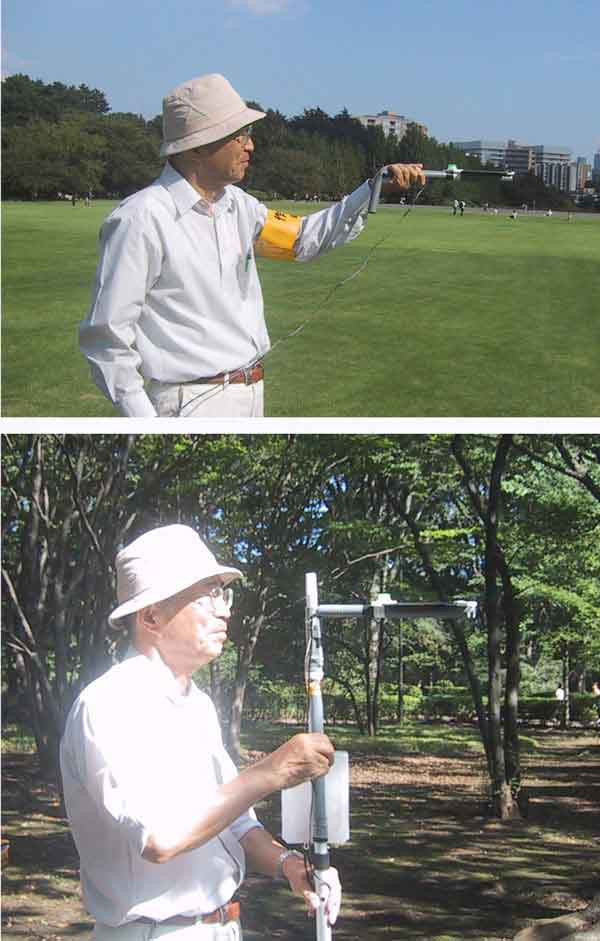

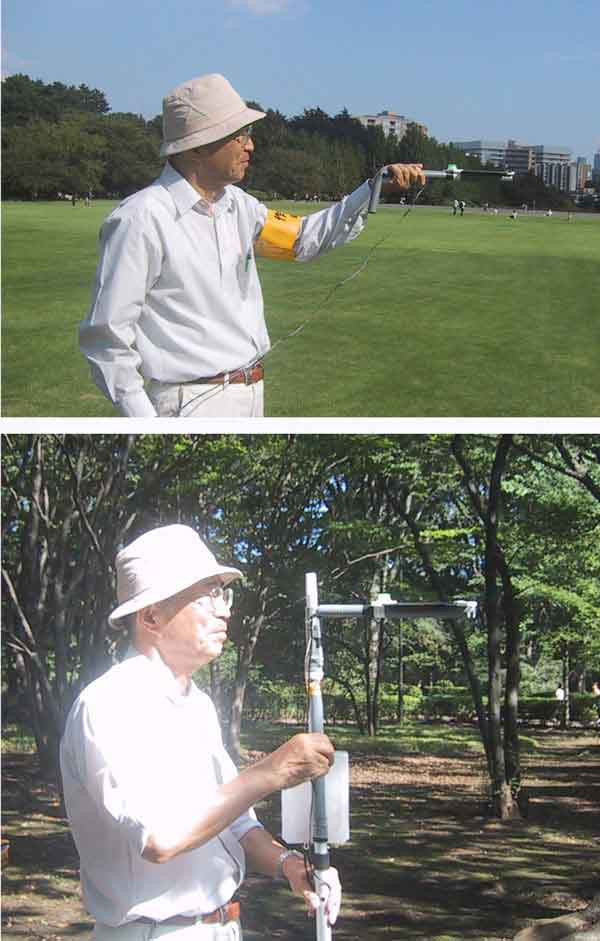

図113.1は三脚に取り付けた太陽光パネルを用いた日射計である。水準器を参考に

してパネル面が水平になるように設置する。L字アングルと水平の塩ビ管は強い弾力

で固定されており、手で水平の塩ビ管を回すことでパネルを水平にすることができる。

L字アングルの垂直部は垂直の塩ビ管の外側に縛り付けられており、L字アングル

の水平部は水平の塩ビパイプの中に隠れている。

図113.1 林内用の日射計。上:受感部の太陽光パネル、下:三脚に取り付けた

日射計一式(「K112.太陽光パネル

を利用した林内日射計」の図112.2に同じ)。

林内の日射量は歩きながら空間平均値を測定する。太陽光パネルの裏面に接着された

塩ビパイプの取り付け具に、L字アングルの塩ビ管を差し込み、これを持って移動

観測する。あるいは、垂直のアルミ伸縮棒を三脚から離して、手で持って移動観測

する。その際、目の高さのパネル面と遠方を見通して水平を保ちながら左右に1m

ほど振りながら空間平均を測る(図113.2、図113.3)。

図113.2 林内測定時の日射計の持ち方の2例。パネル面は目の高さにして遠方を

見ながら水平に保つ。

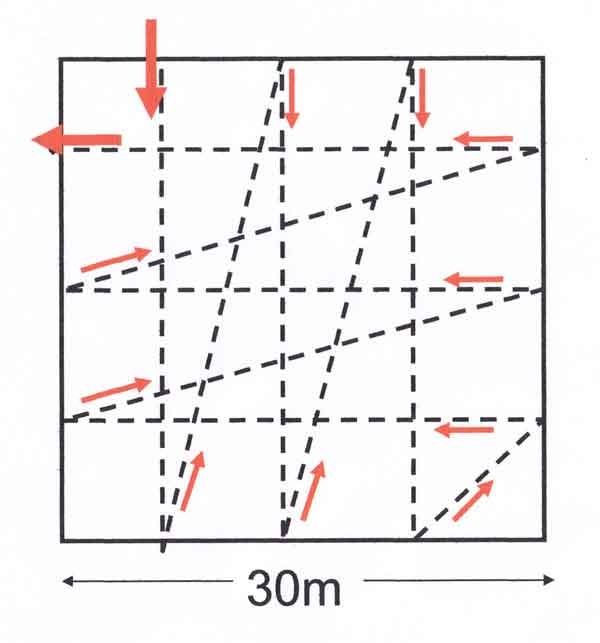

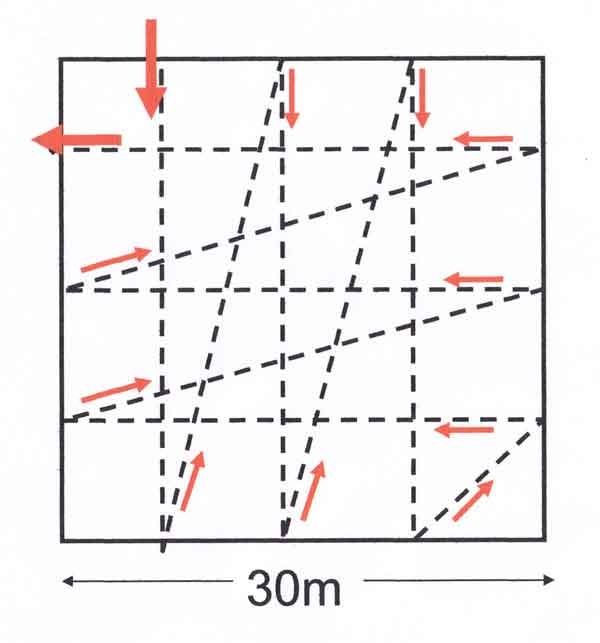

図113.3 林内を歩きながら日射量を測る経路の模式図。現実には十分な面積が

選べない場合は、例えば長方形内を歩く。それを2回繰り返して1観測とする。

林内の測定に先立ち、測定範囲を示す4隅に標識を立てる。歩く経路の順序を

決める。木漏れ日率は林内日射測定前、途中、終了時の3回にわたり目測する。

複数人の目測値の平均をもとめ、これをデータとして用いる。

出力電圧はデータロガー(T&D社のおんどとり、TR-55i-V, 16,000円)に2秒ごとに

記録したのち、PCに吸い上げて電圧を平均し、林外の日射量で規格化する。

この規格化された値が日射量比である。

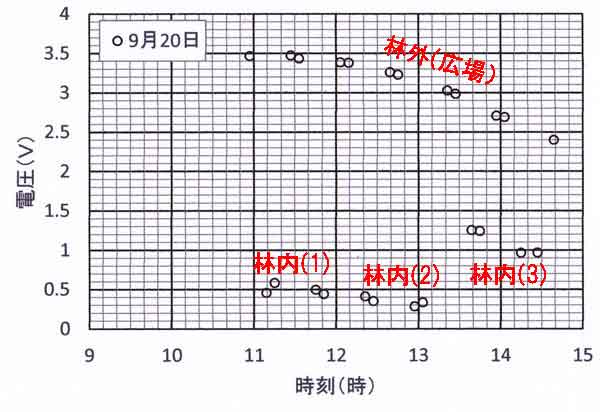

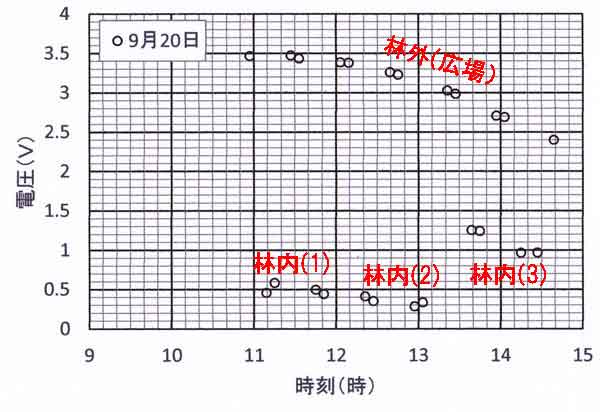

図113.4は記録の例である。図中の上方に示すプロットは林外の広い場所の値、

下方は林内の値である。プロット1点は6分間の平均値である。6分間を2回繰り

返して1観測とする。この図では林内の3か所の測定ができたときの記録である。

図113.4 日射計の出力電圧の記録(2015年9月20日、北の丸公園)。プロットの

1点は6分間(データ数=30個×6=180個)の平均値である。プロット2点(12分間、

データ数=180×2=360個)で1観測とする。林内の値の林外の値に対する比が

日射量比である。

注:出力電圧から日射量の算定

この日射計による日射量と出力電圧(V)の関係は次式で与えられる

(「K112.太陽光パネルを利用した林内日射計」)。

日射量(W/m2)=k×電圧(V)

係数:k=225 W m-2 V-1

電圧が3.5Vは788 W m-2 となる。ただし、この係数は暫定値であり

多少の誤差を含むが、ここでは日射量比をもとめることが目的であるので、

日射計の絶対精度はあまり気にしなくてよい。

113.3 日射量比と木漏れ日率の関係

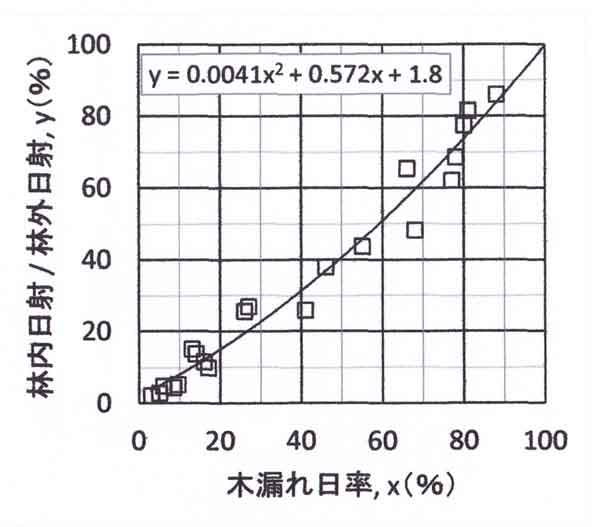

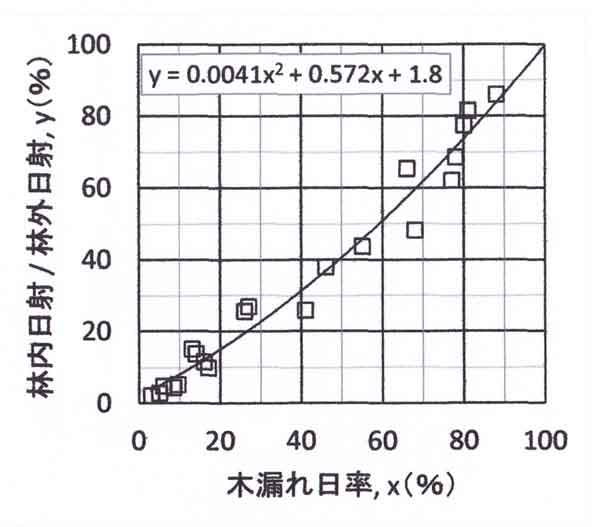

木漏れ日率の目測値と電圧比(=日射量比)の測定値一覧を表113.1にまとめた。

図113.5は木漏れ日率 x(%)と日射量比 y(%)の関係である。プロットは測定値、曲線は最小

自乗法で表した2次式:

y=0.0041x2 + 0.572x + 1.8

である。

表113.1 木漏れ日率と電圧比(=日射量比)の測定値(2015年)

月/日 公園名 林 名 時 刻 木漏れ 電圧 電圧 日射量比

日率 林内 林外

% V V %

9/19 新宿御苑 N2の北、ホオノキ 11:18-11:36 41 0.93 3.6 25.8

W2の南 12:42-12:54 9 0.14 3.2 4.4

W2の南 13:18-13:30 9 0.15 2.9 5.2

9/20 北の丸公園 芝広場の東40m 11:06-11:18 13 0.52 3.46 15.0

芝広場の東40m 11:42-11:54 14 0.47 3.42 13.7

近衛第二連隊碑北 12:18-12:30 16 0.38 3.32 11.5

近衛第二連隊碑北 12:54-13:06 17 0.31 3.13 9.9

広場気温基準点の東40m 13:36-13:48 55 1.25 2.86 43.7

広場気温基準点の東40m 14:12-14:30 46 0.97 2.55 38.0

9/29 明治神宮 宝仏殿東70m 11:18-11:30 77 2.04 3.29 62.0

9/30 平塚桜ケ丘公園 二本大桜周辺 9:12- 9:30 78 1.85 2.70 68.5

二本大桜周辺 9:42-10:00 80 2.29 2.96 77.4

二本大桜周辺 10:18-10:30 81 2.55 3.13 81.5

二本大桜北桜周辺 11:30-11:42 88 2.82 3.28 86.0

10/2 平塚桜ケ丘公園 二本大桜南桜周辺 14:00-14:12 66 1.38 2.11 65.4

10/3 平塚市総合公園 広場の西側 9:30- 9:42 26 0.67 2.62 25.6

広場の西側の密林 10:00-10:12 3 0.06 2.91 2.1

広場の西側 10:30-10:42 27 0.82 3.05 26.9

広場の西側の密林 11:00-11:12 5 0.09 3.18 2.8

広場の西の桜林 11:30-11:42 68 1.52 3.15 48.3

広場の西の桧並木 12:00-12:12 6 0.15 3.14 4.8

図113.5 木漏れ日率 x(%) と日射量比 y(%) の関係。図中の曲線は、測定値を近似した2次式。

木漏れ日率が50%以下の範囲では、「日射量比 / 木漏れ日率」<1 である。この割合が1より小さく

なる理由は:

木漏れ日の目測において、葉面の重なりによるピンホールで拡大された微弱光の

木漏れ日は無視しているが、強い直射光のほか比較的弱い散乱光・木漏れ日は

含めている(無意識に測定している)ことによる。

さらに小さな寄与として、広い場所では散乱光が快晴時に10%程度ある

(近くに雲があればもっと大きい)のに対し、林内では斜め上方を見ると葉面の

重なりが多くなり天空部分より暗い。その結果、天頂角が大きいほど散乱光の

割合は非常に小さくなることによる。

木漏れ日率を大きめに測定する傾向の樹木

図113.5において、近似曲線から右方に大きく離れてプロットされた林(横軸=68%、縦軸=48.3%)

は低木の桜林である。今回測定した落葉期の桜の葉は薄く、太陽光を透過しやすく、目視する際に

林床のやや弱めの木漏れ日も計数したと考えられる。ただし桜でも大木で葉面積指数が大きい場合は

この傾向はなく、比較的樹高の低い桜や梅などでは注意がいる。

113.4 まとめ

太陽光パネルを利用した日射計を用いて林内の日射量比(=林内日射量/林外日射量)

を測定し、木漏れ日率との関係を調べた。

その結果、日射量比と木漏れ日率は、2次式で近似的に表される。すなわち、

木漏れ日率が50%前後では、「日射量比/木漏れ日率」≒0.8であるが、木漏れ日率が100%に

近づくと1に近づく。