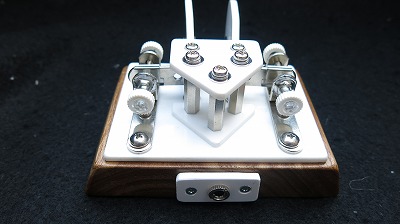

①

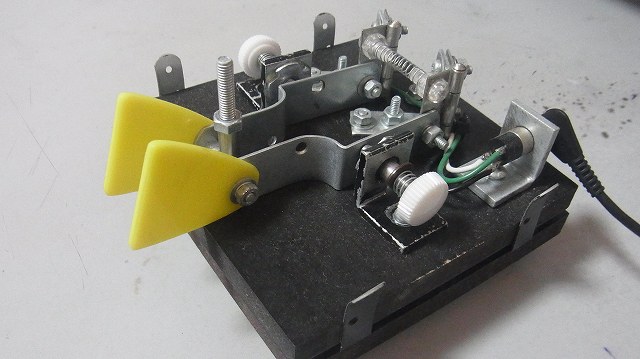

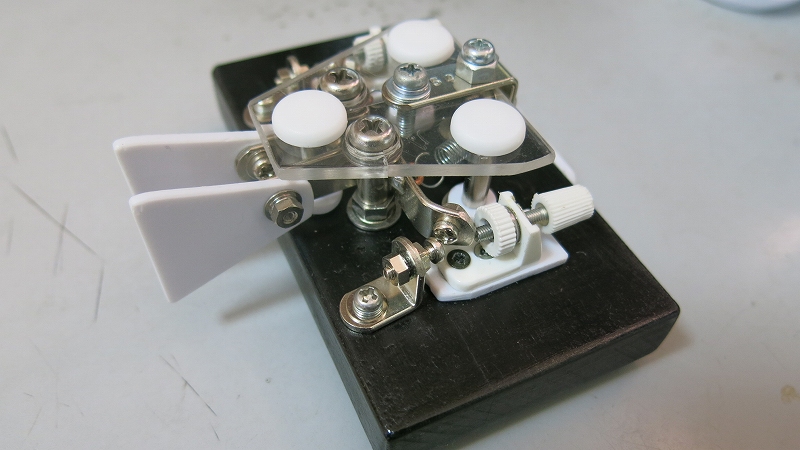

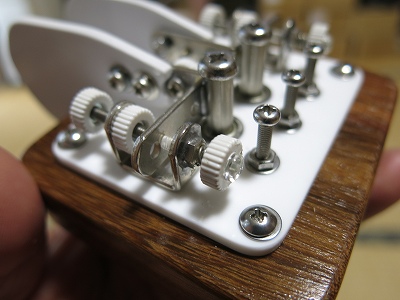

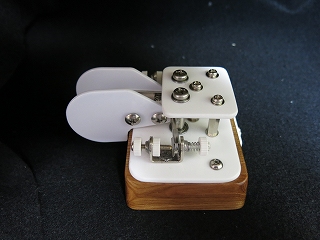

①L型金具を伸ばして、蝶番を支点にしています。台座は90mmの角材です。

使用するときは全体が軽くて動くので、同じ大きさの角材に重しを付けて動かないようにしています。

制作費用は1000円程度でしょうか。

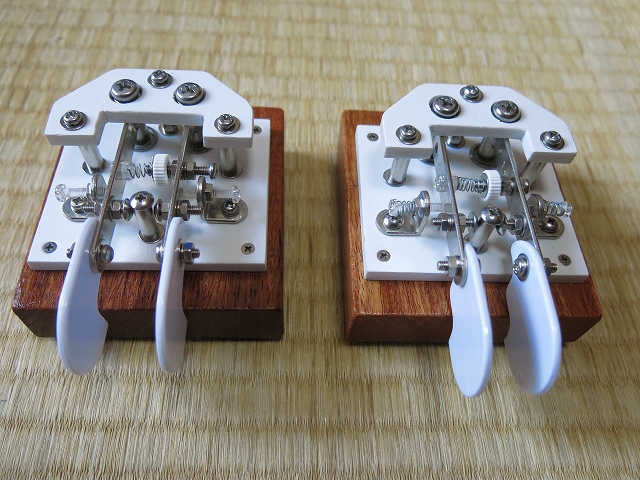

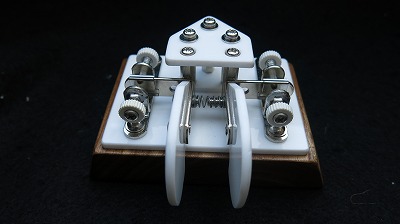

②

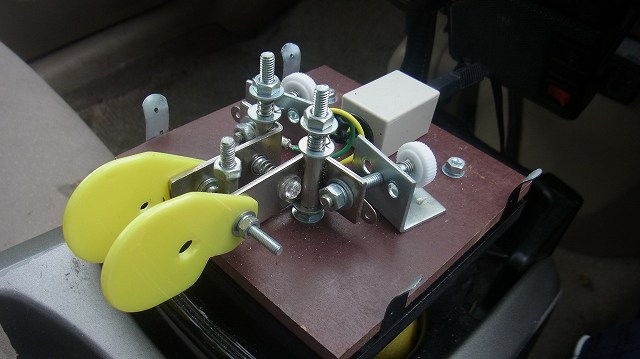

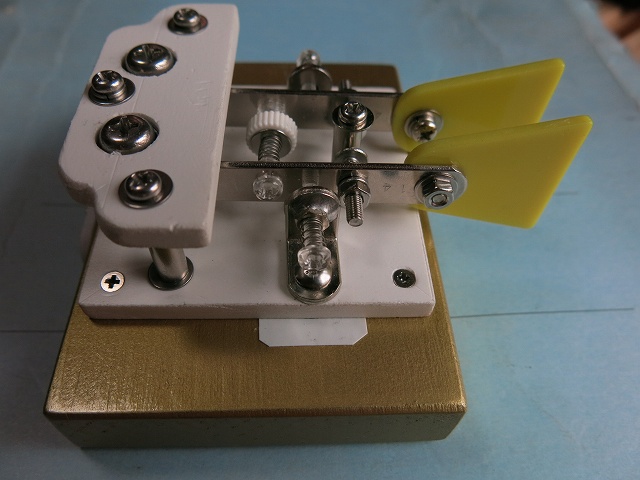

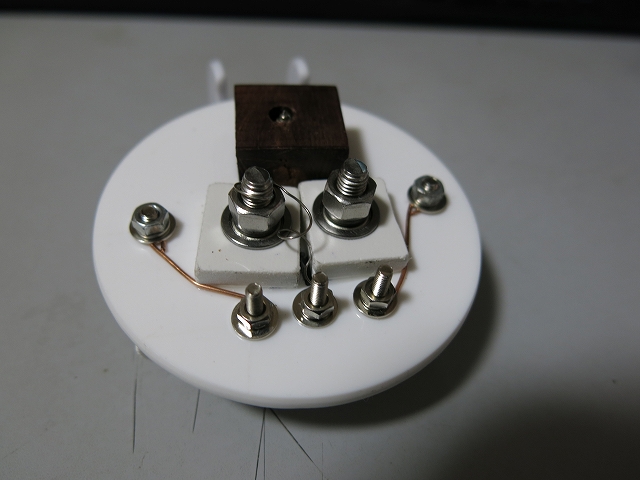

②L型金具の角にスリーブを接着剤で固定し、スリーブを支点にしています。

使用するときは全体が軽くて動くので、同じ大きさの角材に重しを付けて動かないようにしています。

制作費用は1000円程度でしょうか。

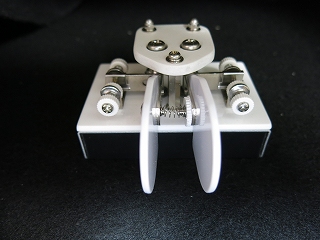

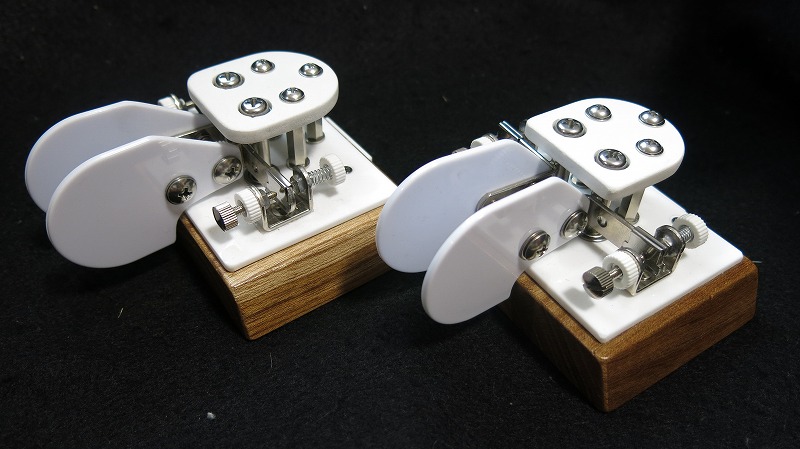

③

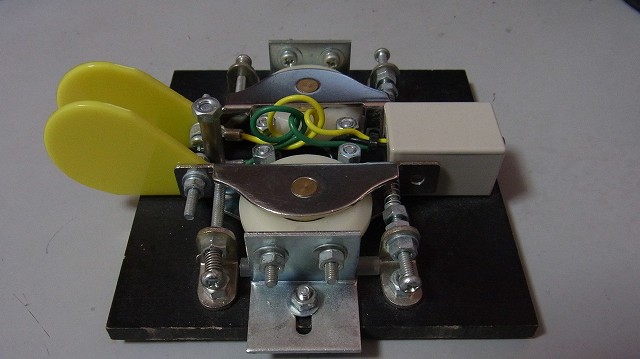

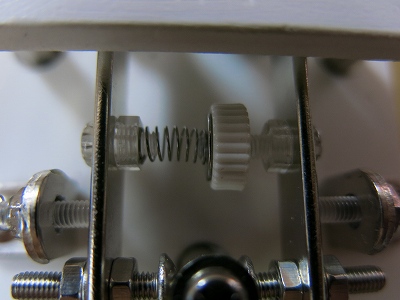

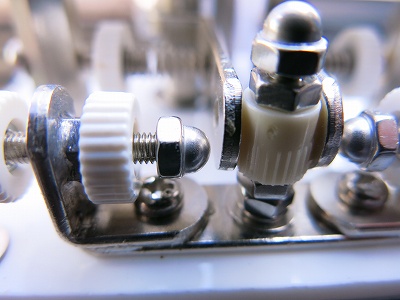

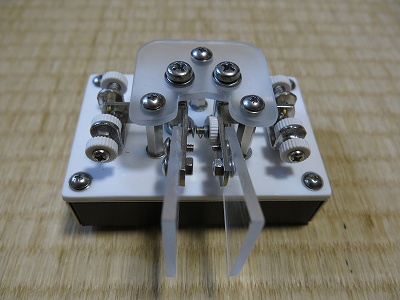

戸車を使って作りました。

レバーの動きは非常にスムーズになりましたが、値段が高くなるのと

コンパクトには出来ませんので、1個のみの作製でした。

でも使い易いので車での移動運用に使っています。

制作費は約1500円程度でしょうかね。

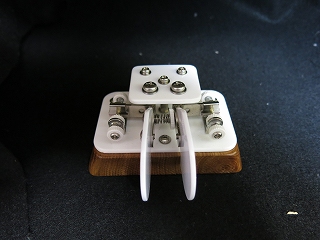

④(2013年2月)

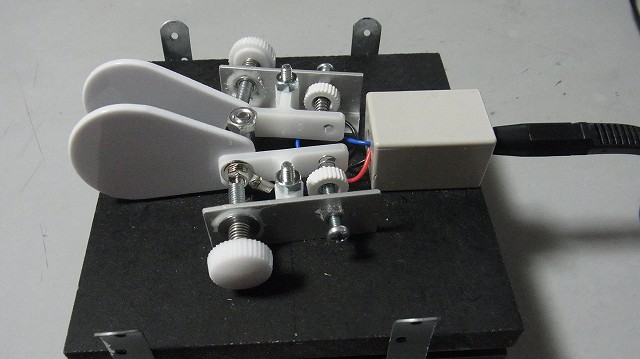

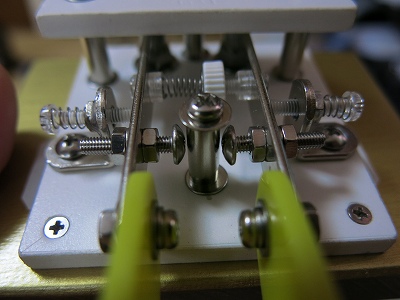

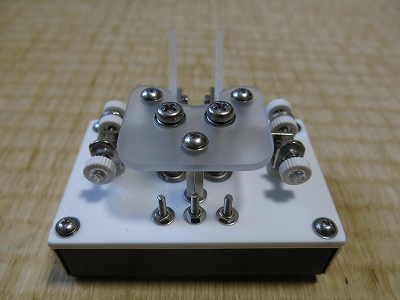

④家具の補修部品『ロータリーキャッチャー』で作りました。

今まで金属を使っていた部分がプラスチックに変わっただけですが

加工し易いのが便利でしょう。

制作費は約800円程度でしょうかね。

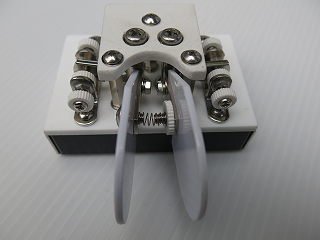

⑤(2013年3月)

⑤洗濯バサミで作りました。

洗濯バサミという日常的な安いもので作るのが魅力でしょう。

制作費は約600円程度でしょうかね。

⑥(2013年4月)

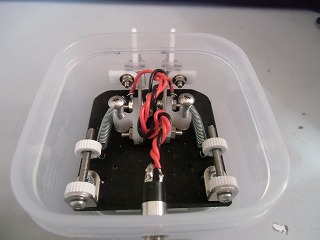

⑥今回からは、今までに作ったものをケースに入れてみました。

今までは裸だったので、ホコリ等で接触不良などが発生してはいけないと思ったからです。

ケースは100均で購入したのもので75mm×105mm×45mmです。

自宅及び車でも使用出来るようにケースの底には磁石をつけました。

制作費は約1200円程度でしょうかね。

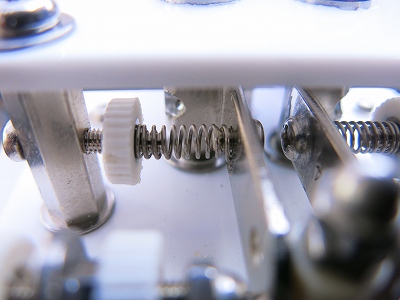

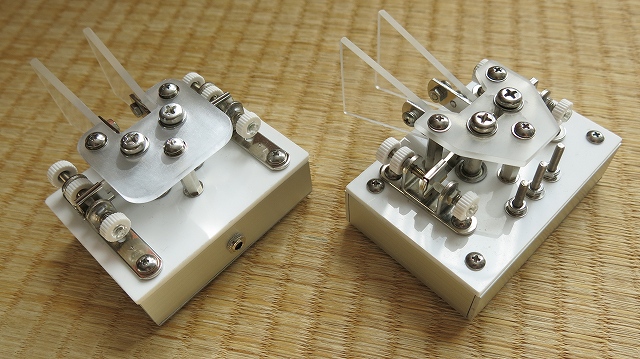

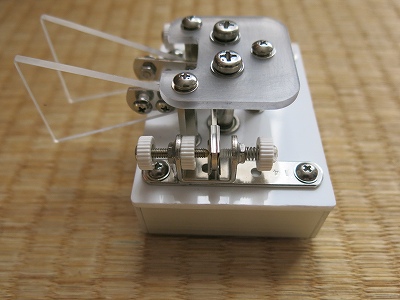

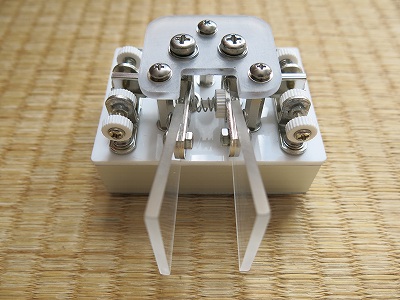

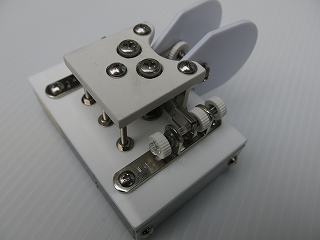

⑦(2013年5月)

⑦

⑥で制作した物は、中板を少し加工しなくてはいけなかったのです。

今回の分は⑥よりもケースは小さくなりましたが、中板を加工しなくて出来ました。

ケースは100均で購入(3ヶ/100円)したのもので75mm×75mm×45mmです。

自宅及び車でも使用出来るようにケースの底には磁石をつけました。

制作費は約1200円程度でしょうかね。

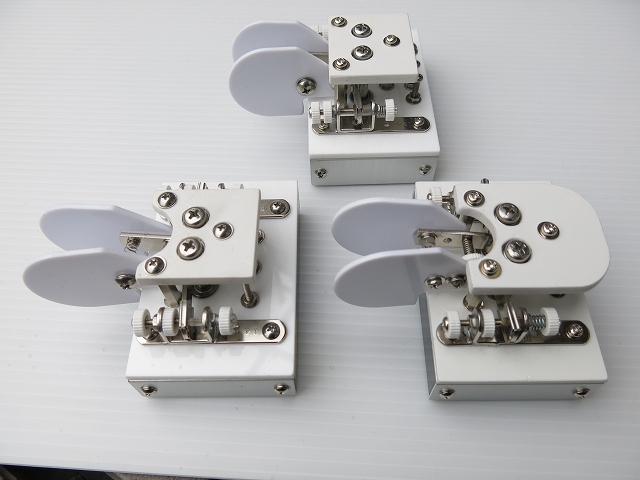

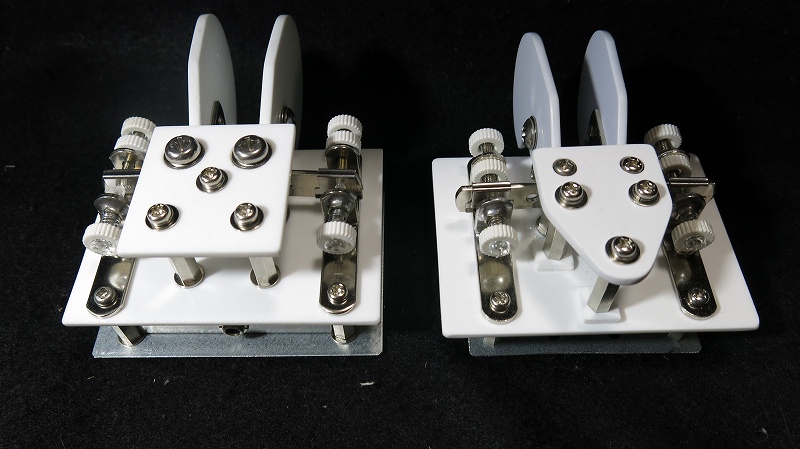

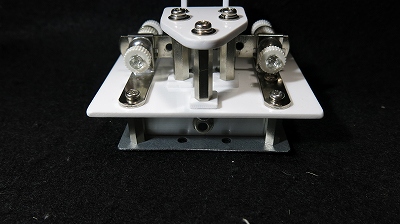

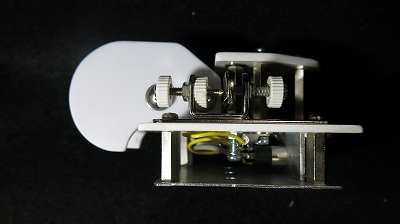

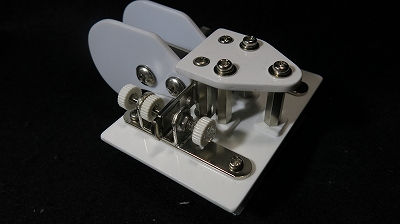

⑧(2014年1月)

/ここまでパドルを作ってきましたが、「これがベスト」で、今後作るなら「これだ」と言うものが無いんです。

そこで、そういうものを作って最後にしたく、作りました。/

今までと違う点

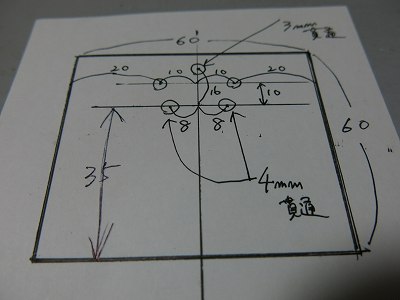

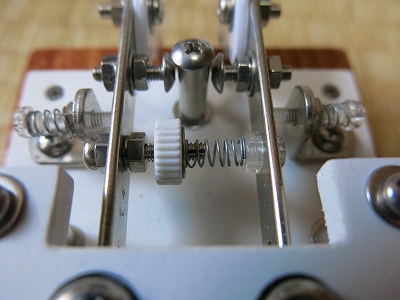

①L型金具の回転支転に4mmビスを使用した。(今までは3mmでした。)

②L型金具の回転部分のガタを防止した。(隙間を接着剤で薄く詰めました。)

③最終的には各調整部を道具を使わないようにした。

|

A | A B C(ベスト) D(ベスト) 金具 30×30 30×70 30×70 30×70 (ストレート金具追加) 金具とスペーサ ハンダ付け ハンダ付け ハンダ付け ハンダ付け (ガタ防止) 接点間隔調整金具 4mmタップ ーー 4mmタップ 4mmタップ 接点調整金具 L型金具 L型プラ L型金具 L型金具 接点間隔調整 ドライバ必要 手のみ 手のみ 手のみ 中立点スペーサ 3mmビスに4mmスペーサを使用して、少々の位置調整可能とする。  今後の制作に付いて(C・D相当) 1014・01・15 ①プラケースと底板はこれまでと同じで、底板の穴寸法は図の通りとする。 プラケース75mm×75mm×45mm 底板60mm×60mm×10mm ②L型金具は30mm×30mmプラスストレート金具か30mm×70mmどとらでも良い。 ③接点隙間調整金具は15mm×15mmとし、4mmタップを施す。 ④L型金具とスペーサはハンダ付けとする。 ⑤L型金具スペーサのガタ防止を施す。 ⑥中立点金具は3mm、スペーサは4mmとし、位置微調整可能とする。 ⑦全ての調整は、手で行える構造とする。 ⑧底板は柔らかいので割れに注意する事。ビス類は少なく又細いものを使用の事。 |

|

B | |

|

C | |

|

D |

いままで作製した物は、私個人の発想でした。

ところが他の方の作製した物を見たりしているうちに、私の考えも変わりました。

そんな訳で作製した物を紹介します。

変更点

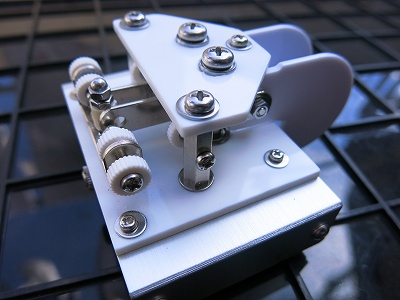

・部品全体をアクリル銘板に取り付ける。

・電気配線は隠す。

・アクルル銘板は化粧板に取り付ける。

⑨2014年2月

|

|

| この考えで作製した1号機です。 | 真鍮に取り付けてみました。 |

|

|

| 1号機よりも木台を小さくし、スプリングも簡潔にしました。 | 回転部分を変更し、スプリングも超簡潔にしたが、調整が出来ません。 |

⑪2014年4月

|

|

| スプリングの調整が出来るようにしました。 譲渡しました。 | 木台を既製品にしたので、加工や塗装が不要になりましたが、特徴が無いかな? |

⑫2014年5月

|

|

| 回転部分を変更してみました。 | 回転部分を変更してみました。 |

|

|

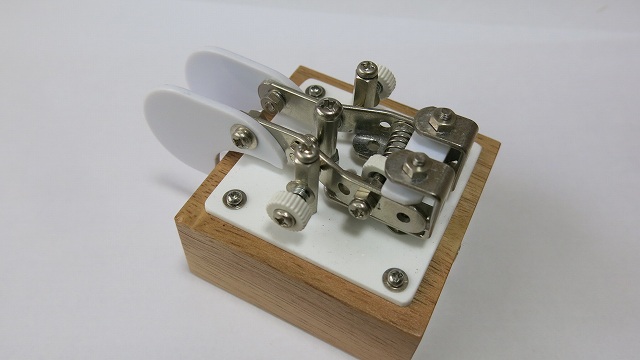

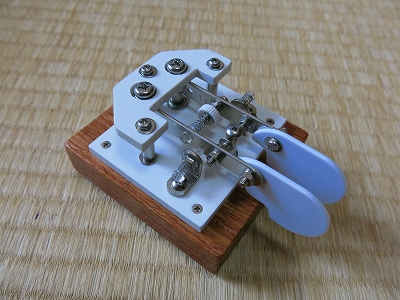

| 回転部分にベアリング(外形13mm)を使ってみました。タッチが快適です。譲渡しました。 | 木台に紫檀を使ってみました。高級感がありますね。 |

⑭2015年4月

|

| 軸受け部分の上下にフランジ付きベアリングを初めて使いました。 設計図はありませんので思考錯誤で作りました。次回作る時にはこれを参考にして作れば これよりは少しはましな物が出来るでしょう。でも満足の出来でしたよ。 |

|

|

|

| 軸受けの下部ベアリング部分です。 | 後部から見た画像です。 | 接点部分です。 |

⑮2015年7月

|

| 前回は上下ベアリングにフランジ付きを使いましたが、上のベアリングはフランジが無い方が楽のような 気がしたので今回は使いませんでした。但しベアリング固定部分は初めて使った「低発砲塩ビ」と言う ものでして、加工は楽でしたが多少柔らかいのでベアリングの固定にはちょっとねえ・・でした。 |

|

|

|

| 上のベアリングはフランジ無しですので少々固定部分から はみ出ていますが問題は有りません。 |

タッチ部分の強弱調整部分です。 | 接点部分です。 |

⑯2015年8月

|

| 前回の構造とほぼ同じですが、木台と低発砲塩ビの形が少し違います。2ヶ共譲渡しました。 |

|

|

|

| 全体画像です。 | パドル強弱調整バネ、接点部分です。 | フランジ付きベアリングは下側のみ使用した。 |

⑰2015年8月

|

| 「低発泡塩ビ」はこれで終了です。上側の塩ビの固定は六角柱を使用し、その六角柱を使用してバネ を取り付けた。タッチ部分の塩ビは大型銘板を使用した。六角柱は20mmです。 |

|

|

|

| 全体の後部からの画像です。 | 配線は全てコネクタ方式です。 | バネは左右単独で、バネの固定支柱は六角柱使用した。 |

⑱2015年9月

|

|

| 前回からの変更点 ①L型金具を直角に曲げた。 ②短点、長点の配線をスプリング固定部からとった。 ③スプリングと化粧ナットを電気的に接触させた。 ④低発砲塩ビをアクリル板に変えた。 ⑤木台が無かったので応急的に有るものを使った。 |

前回からの変更点 ①L型金具を直角に曲げた。 ②短点、長点の配線をスプリング固定部からとった。 ③スプリングと化粧ナットを電気的に接触させた。 ④低発砲塩ビをプラ板に変えた。 ⑤木台が無かったので既製品の箱を使った。 |

|

|

|

| アクリル板のサイズに合った箱が有りました。 | 接点部です。ストッパーを交換式にすることでタッチ部分の 微妙な間隔を調整できるようにしました。 |

タッチ部の強弱調整用のスプリングです。配線をこのスプリング 部から取っているのでスプリングと化粧ナットの接続を良く する為に化粧ナットの片面を削ってナット面を出した。 |

⑲2016年5月

|

| 今年最初に作ったパドルです。今回は色んな情報を取り入れて、回転軸は軸下側のベアリングを つば付きベアリング2ヶでアクリル台座を上下から固定したので軸上側はフリーとしました。 且つ 接点部分とストッパー部分を1ヶのコ型金具使用を使用しました。以上の結果 台座アクリル板の貫通穴が4ヶ(四方の固定4ヶは除く)になったので制作が楽になりました。 |

|

|

|

|

| 接点部分とストッパー部分です。 ストッパーは絶縁する必要があるので プラスティックねじを使いました。 |

回転軸部分です。ベアリングのつば部分が 見えていますが、台座の下側からも つば付きベアリングで固定しています。 |

操作部分の強度調整用部分です。長点短点を 1ヶのネジで調整しますがベアリングなので 両方のズレは無いので大丈夫でしょう。 |

操作部分のアクリル板固定部分です。 2ヶのビスで取り付けましたので アクリル板のズレは無いでしょう。 |

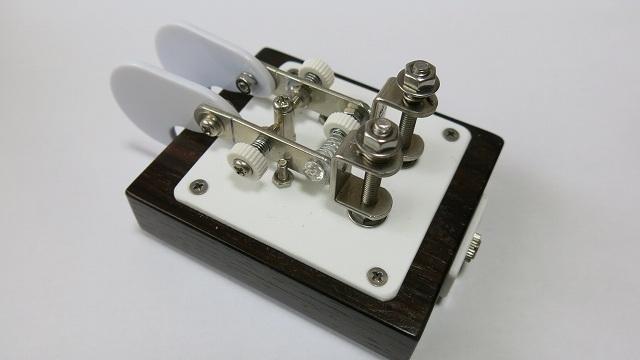

⑳2016年6月

|

||

| 前回の⑲と部品構成は同じですが、台座の材質が今回はちょっと高価な物を使いました。 |

|

|

|

|

(21) 2016年9月

|

|

| 空き缶を初めて使いました。空き缶の利点としては ①150円程度で買える。 ②塗装の必要が無い。 ③金属なのでそのまま磁石に固定できる。 1ケ譲渡しました。 |

|

|

|

(22) 2016年10月

|

|

| 今回も空き缶を使いました。空き缶の利点としては ①150円程度で買える。 ②塗装の必要が無い。 ③この空き缶はアルミでしたので底に鉄板を取り付けました。 |

|

|

|

| 100円程度の缶詰の空き缶を利用しました。 | 回転軸を上下からベアリングで固定し、強固にしました。 | 上部は透明プラを使用したので全体が見えます。 |

(23) 2016年11月

|

|

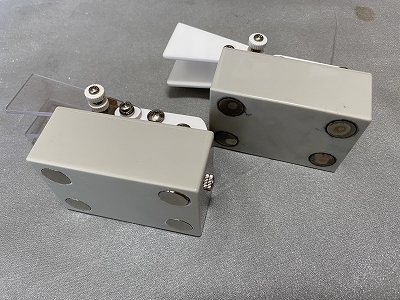

| 以前に購入していたアルミボックスが有ったのでこれを使いました。 基本構造は以前と同じですが改造点は以下の通りです。 ①回転軸の上下にベアリングを取り付けて軸のブレを防ぎました。 (以前にも作りましたが、この構造では初めてです。) ②長ナットが近くのホームセンターでは20mmのしか無かったので 全体の高さを20mmにしました。 (以前は15mmでした) 右側譲渡しました。 |

|

|

|

(24) 2016年12月

|

| 基本構造は前回分とほぼ同じですが変更点は下記の通りです。 ①ボックスはL型アルミで自作しました。 ②左側が最終作でして、上面のビスを少なくしました。 |

|

|

|

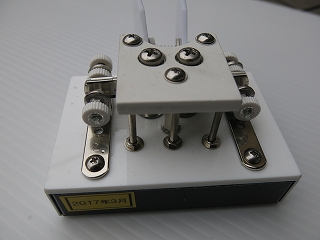

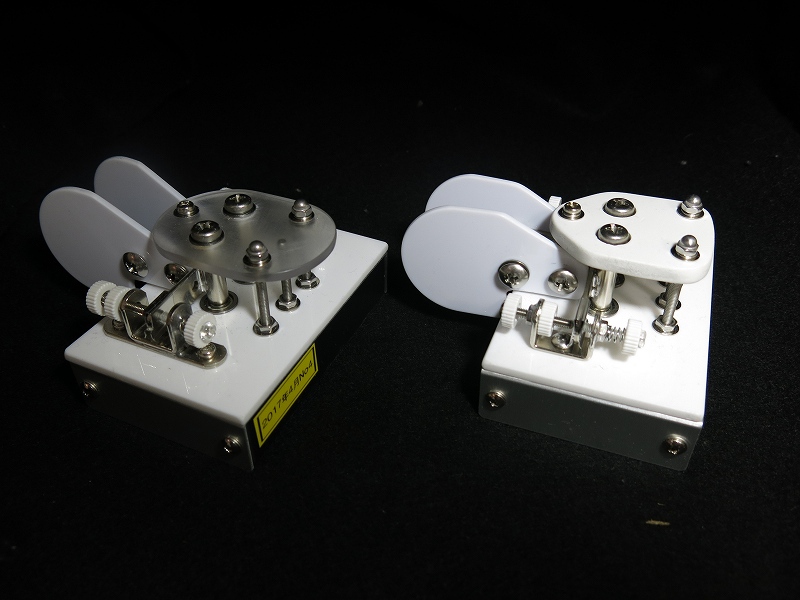

(25) 2017年03月

|

| 基本構造は前回分とほぼ同じですが変更点は下記の通りです。 ①ボックスは既製品を使いましたので加工が少なくなりました(ただし500円でした)。 全部取り壊しました。 |

|

|

|

小型卓上ボール盤購入

(26) 2017年04月-①

(1.2.3.4.5)

|

| 小型卓上ボール盤を購入して、最初の作品です。既成品のアルミボックスが5ヶ有ったので、 5ヶ作りました。最近の電鍵の構造はほぼ一定になり、見かけはボール盤のメリットは 分からないと思いますが、制作上ではかなり楽になりました。アクリル板の上下部分を 重ねて、且つ垂直に穴あけが出来るのが最大のメリットでした。 |

|

|

|

|

|

|

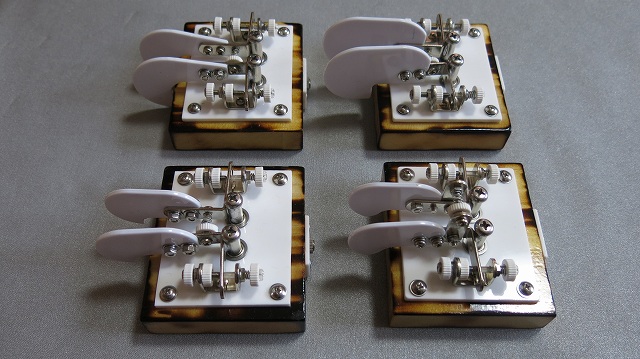

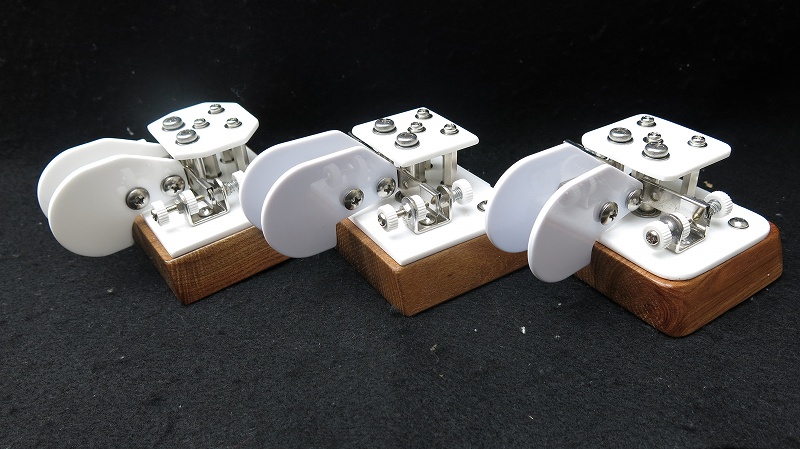

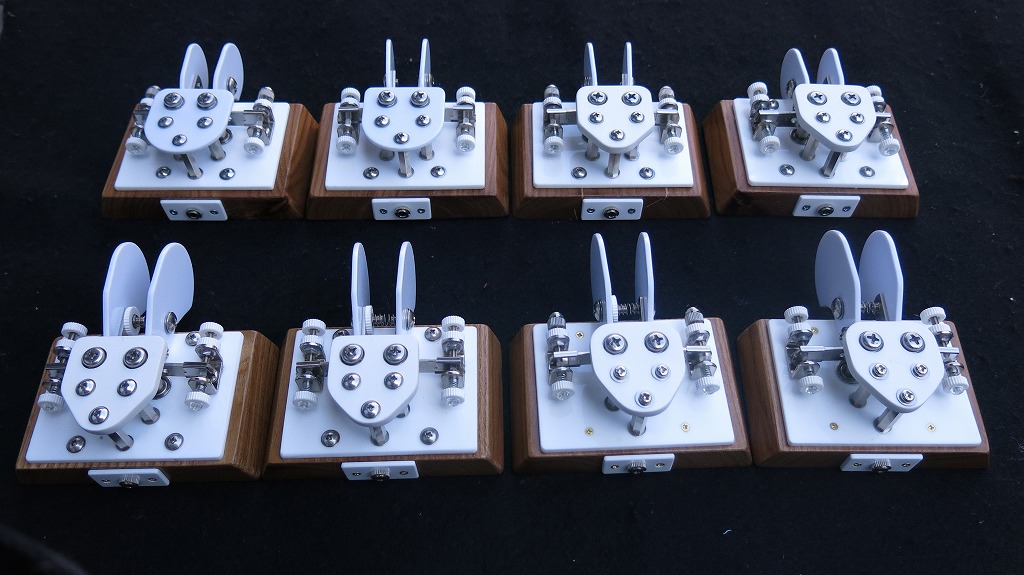

(27) 2017年04月-②

(6.7.8))

|

| 既製品のアルミボックスが無くなったのでホームセンターで木材をカットしてもらった物を使った。 角を取り中央部分を刳り貫き表面を磨いてニスを塗ってと手間は掛かりますが、 いかにも自作という感じになりました。 |

|

|

|

|

|

|

(28) 2017年05月

|

| 今までの構造と変わりはありませんが、変更点は次の通りです。 ①台座は自分専用分として鉄板だけを取り付けました。なので見かけはちょっと悪いですが機能は全く同じです。 ②右側の物はベアリングが今までの外形10mmから6mmにしました。プラ板の穴あけが小さいほうが楽?かなと思って。 |

|

|

|

(29) 2017年06月①

(1.2)

|

| (28)の右側の物を正式に台座に固定しました。 2ヶ共譲渡しました。 |

|

|

|

|

|

|

(30) 2017年06月②

(3.4)

|

(28)(29)のタイプは台座への取り付けビスを金具の固定と合わせたものです。

しかし かなり面倒でしたので、これは止めました。

左側(JA2KT*) 右側(JN2HC*) に譲渡しました。

(31) 2017年07月

|

1 2 3 4 5 6 7 8 全部譲渡しました。 |

(32) 2018年07月

(33) 2018年08月

No1,No2譲渡しました。

| (34) 2018年09月 |

一個譲渡しました。

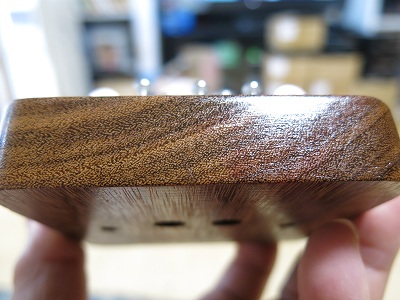

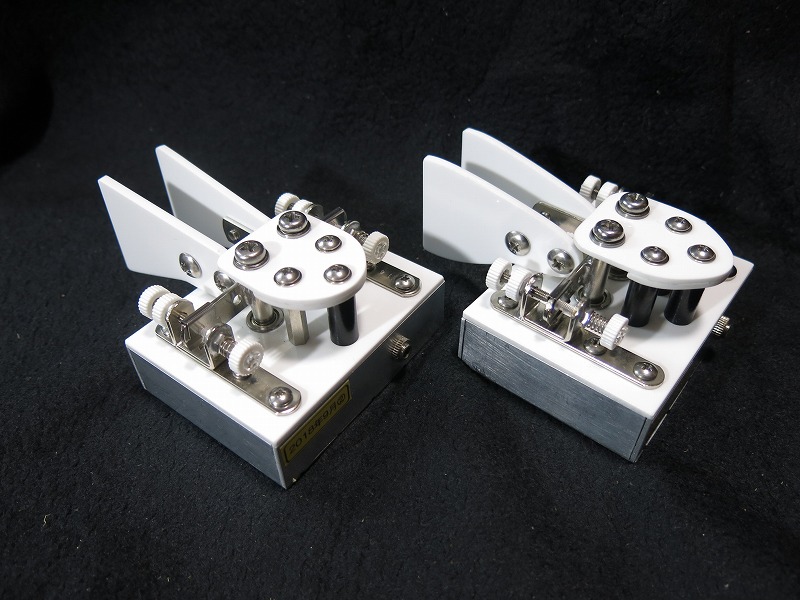

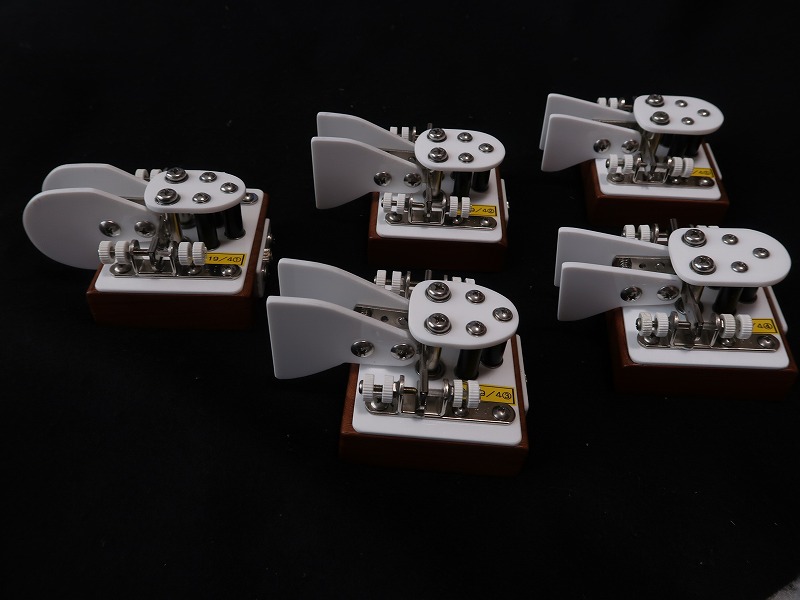

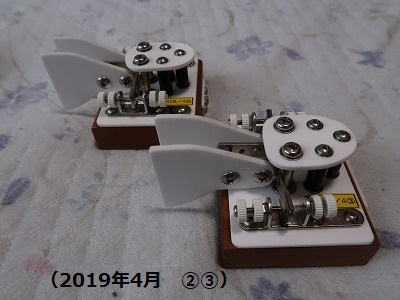

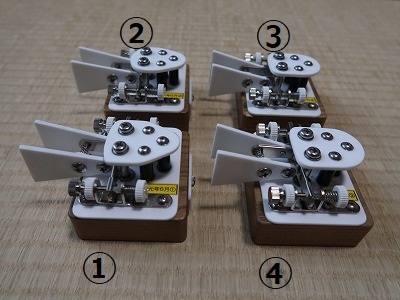

| (35) 2019年04月 |

今回は木台を使用し、その木台の底部に磁石を固定しました。

磁石の固定は初めてです。

構造は全部同一ですが、タッチ部分の形状が少し違います。

| (36) 2019年06月 |

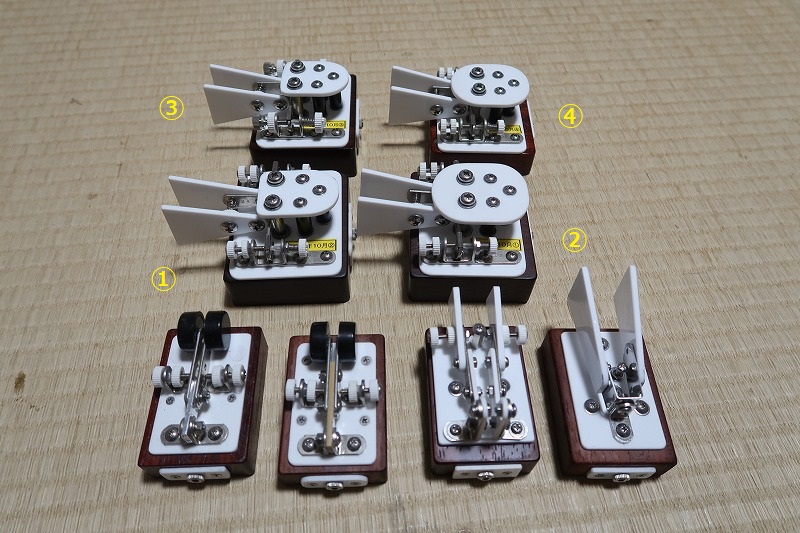

| (37) 2019年10月 |

今年2019年最後の作品です。

今年の作は、木製の台座に磁石を固定しました。

この方法によって、見栄えがかなり向上したと思います。

ところで、今回の作品の一覧の下部に有る4ヶの小さなパドルですが、

木台をカットしてもらったときに、余りとして出来た物ですが、

もったいないので、簡単パドルとして作りました。

なかなかの物ですよ。

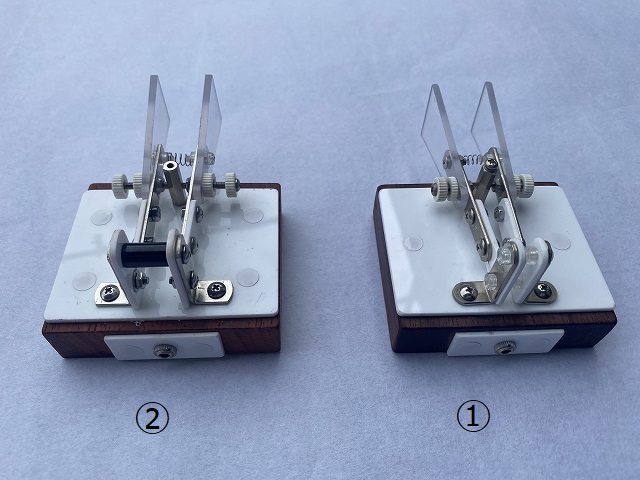

| (38) 2021年09月 |

久しぶりの作品です。

前回の作品で、ベアリングを使わないタイプを試作したのですが、

なかなかの物だったので、本格的に作りました。

①が最初の作品ですが、ステーの固定方法が気に食わなかったので

②で改良しました。

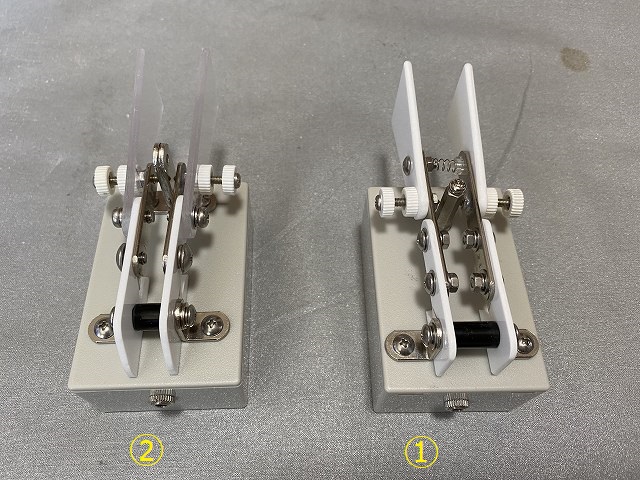

| (39) 2021年09月 |

前回No38の改良版です。

改良点①土台の木盤を簡単なプラボックスにした。

改良点②可動部分の上下移動を少なくなるように、プラ板とプラボックスの

接触部分を大きくした。

改良点③スペーサを15mmから10mmにした。

改良点④金属とプラ板の接続のナット方式をやめた。

画像①の改良分が②です。

まだまだ改良点が有りそうですが、次回はどうなるか?です。

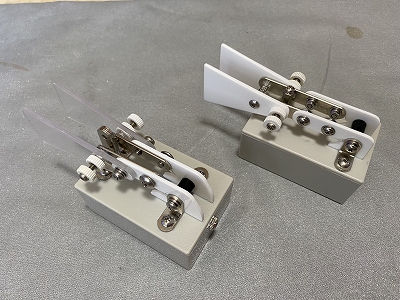

| (40) 2022年09月 |

昨年から制作しだした、ベアリングを使わないタイプの最終版です。

ベアリングを使わないので費用は安くなります。

しかし、プラ板の加工が増えて面倒になったのと

タッチの感触がやや悪いかな?

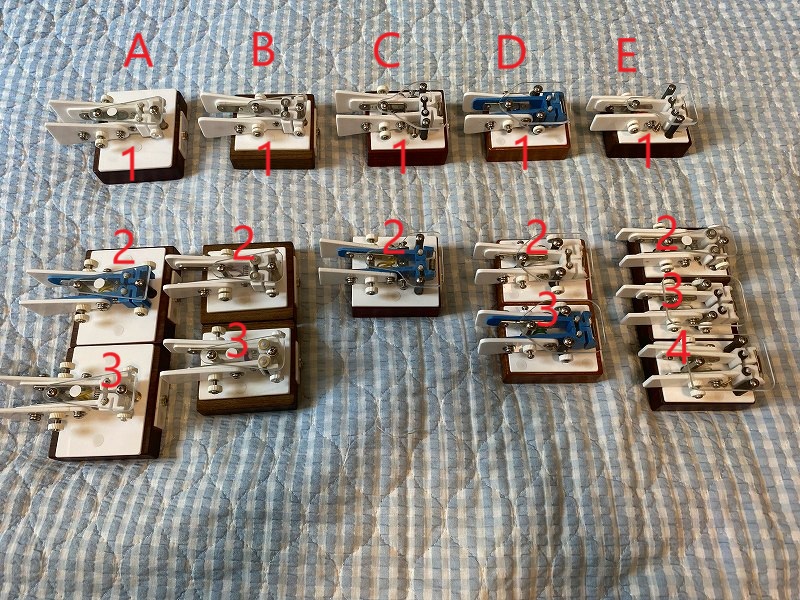

| (41) 2023年08月 |

問題は、費用は安くなったが、タッチの感触がやや堅く、加工も複雑で

「何とか使えるなあ」位に思っていました.

ところで最近、メモリキーヤーキットを購入して組み立てていたときに

キットのケース内にパドルを組み込みたくなり

色々パーツを探している時にある物が目にとまって

それを使ってパドルを制作したら、ベアリング並みのタッチ感触となりました。

且つ費用も安く、加工もベアリング無しよりも楽でした。

前回の38、39、40の作品を解体したのもあります。

今回のは基本的構造は同じですが

A,Bは押しバネ方式ですがC、D、Eは引きバネ方式です。

タッチの強弱はバネの交換が必要です。

接点間隔は全て変更が出来ます。

このパドルは4000円/1個(送料込み)でお分け出来ます、メールください。

| A |  |

|

|

| B |  |

|

|

| C |  |

|

|

| D |  |

|

|

|

| 現在の使用状況 2017/04現在 |

/ここで載せた自作電鍵は車でも使っています。

ケースの底に鉄板を付けて、磁石で固定しますので、ワンタッチで取り替え可能です。

電鍵の手前にあるのはHF無線機本体で、操作部はフロント右側に設置しています。

/

|

|

|

| 無線機の表示部はフロント右部に集約した。 後付けのカップホルダーを利用して 取り付けました。 |

電鍵は車中央部の肘掛け(自作)の突端に 付けました。これで運転中?でも応答位なら 十分できます。ちなみに電鍵は磁石で固定。 |

前方のアンテナはUV、後方はHFアンテナで、 中央の20cm程のパイプは垂直アンテナを (5m程の釣竿)立てるものです。 |

主な制作部品と加工経過

|

|

|

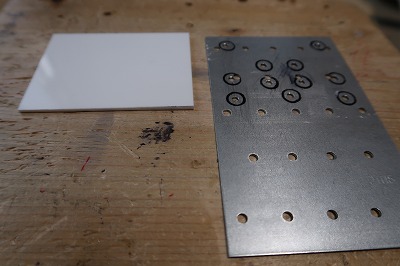

| 上下2枚は同じ物です。250mm×80mm×2mmのサイズで、 今から一枚を4等分にします。4等分された一枚は61~62mm 程ですので、これで十分です。 |

4等分された状態です。 | 4分割された物と、それに穴を開ける為の金型です。 |

|

|

|

| 4分割されたプラ板と金型を合わせて、プラ板に穴を開けます。 | ベアリングの穴は2枚のプラ板を合わせて穴をあけます。 | 穴開けの終わったプラ板を成型します。 |

|

|

|

| 二枚のプラ板を加工し、ベアリングは接着剤で軽く固定し、 |

||

|

|

|

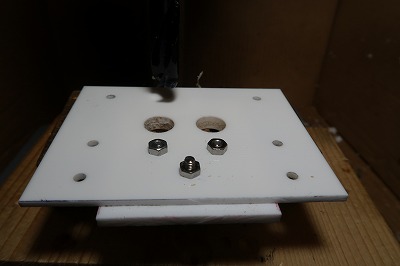

| ホームセンターで端材をカットしてもらいます。 私が使用する正規寸法は縦70mm横80mmです。 |

表面は中心部をくり抜きます。 | 裏面は四隅に磁石(直径130mm)を埋めみ 接着剤で固定します。 |

① 2012/05 現物無し 2mm

② ・・・・・・・・・・・・現物無し

③・・・・・・・・・・・・・現物有り

④ 2013/02 現物無し

⑤・・・・・・・・・・・・・現物無し

⑥ 2013/04 現物無し

⑦ 2013/05 現物無し

⑧ 2014/01 現物無し

⑨ 2014/02 使用可

⑩ 2014/03 使用可

⑪ 2014/04 使用可

⑫ 2014/05 使用可

⑬ 2014/06 使用可

⑭ 2015/04 使用可 ベアリング(フランジ付)上下使用

⑮ 2015/07 使用可 ベアリング(フランジ付は下のみ)上下使用

⑯ 2015/08 使用可 ベアリング(フランジ付は下のみ)上下使用

⑰ 2015/08 使用可 ベアリング(フランジ付は下のみ)上下使用

回転部はバー中心、L型金具はへの時

⑱ 2015/09 使用可 ベアリング(フランジ付は下のみ)上下使用

回転部はバー中心、L型金具は直角

⑲ 2016/05 使用可 ベアリング(フランジ付を2ヶで台座に固定した)

L型金具使用、台座の貫通穴が少なく、又金具の加工も無くした。

⑳ 2016/06 使用可 ベアリング(フランジ付を2ヶで台座に固定した)

L型金具使用、台座の貫通穴が少なく、又金具の加工も無くした。

但し電気的接続部のジャックは無しとした。

(21) 2016/09 使用可 ベアリング(フランジ付を2ヶで台座に固定した)

今までの木台に変えて缶詰の空き缶を利用した。

塗装済なのでそのままで良いが、鉄板が薄いので磁石には着きにくいので

底には鉄板が必要でした。

(22) 2016/10 使用可 ベアリング(フランジ付とフランジ無しで固定した)

今までの木台に変えて缶詰の空き缶を利用した。

塗装済なのでそのままで良いが、鉄板が薄いので磁石には着きにくいので

底には鉄板が必要でした。

(23) 2016/11 使用可 ベアリング(フランジ付とフランジ無しで固定した)

以前購入していたアルミボックスを使った。

(24) 2016/12 使用可 ベアリング(フランジ付とフランジ無しで固定した)

(25) 2017/03

使用可 ベアリング(フランジ付とフランジ無しで固定した)

既製品ボックス(500円)を使いましたので加工が楽でした。

小型卓上ボール盤購入した。

(26) 2017/04-①

使用可 ベアリング(フランジ付とフランジ無しで固定した)

小型卓上ボール盤購入で穴開けが非常に楽になりました。

特に上下のプラ板の穴開けにはズレが無くなり、機械の威力を実感しました。

(27) 2017/04-②

使用可 ベアリング(フランジ付とフランジ無しで固定した)

(28) 2017年05月

①自分専用として台座は鉄板だけにしました。

②今回初めてベアリングを変更しました。(外形10mm内径5mm→外形6mm内径3mm)

(29) 2017年06月①

構造は(28)と同じですが、台座に取り付けました。

ベアリングを外形6mmに変更したのですが、小さくても値段は変わらず

加工は返って面倒でしたので、今後は以前の10mmに戻します。

(30) 2017年06月②

(31) 2017年07月

(32) 2018年07月

プラ板・底板共、幅80mmを使用し、カットを極力少なくした。

又台座は今までの木製からL型アルミにした。

(33) 2018年08月

プラ板・底板共、幅80mmを使用し、カットを極力少なくした。

又台座は今までの木製からL型アルミにした。

(34) 2018年09月

(35) 2019年04月

(36) 2019年06月

(37) 2019年10月

(38) 2021年09月

ベアリング無しの作品です。

(39) 2021年09月

ベアリング無しの作品です。

(40) 2022年09月

ベアリング無しの作品です。

(41) 2023年03月

ベアリング無しの改良版です。

前回のベアリング無しの物と比べたら、格段に良いです。

バアリング方式と同一の感触です。

暫くはこの方式で制作します。

re5e-gtu(アットマーク)asahi-net.or.jp

(アットマーク)を@に変えてください。