|

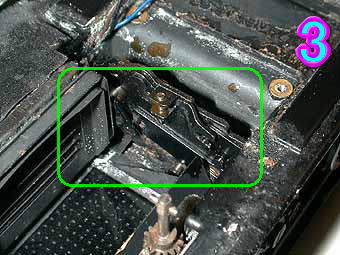

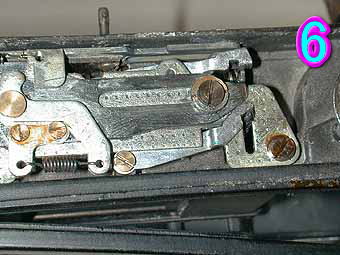

今回は、ちょっと曲者のニコレックス35の分解です。ニコン嫌いなのですがニコレックスシリーズの不格好さは好きです。ただ内部構造となると話は別ではっきり言ってひどいものです。部品1つ1つが大きく、雑な作りがいたるところに見えます。非常に故障率は高いカメラであると思います。 写真1はレンズブロックからシャッターユニットを外したところです。レンズシャッター機なのでこの部分のいろいろな動きによってミラーの移動、シャッターチャージ開放などを行っています。 写真2は、シチズンシャッターの裏側です。矢印の部分が本体からシャッターチャージ部の連動部分になります。非常にシャッター自体がもろく裏巻き軸と呼ばれる巻き上げをするとシャッターと絞りを開放にする軸があるのですがここの部分が簡単なトラブルで折れてしまうことが多かったと言われています。Ⅱ型になってセイコーシャのシャッターに変わったということもうなずけます。ただⅡ型の分解も経験があるのですがセイコーシャのシャッターになっても故障は非常に多かったと思われます。 写真3はミラー移動部の部品です。基本的に大柄な金属部品とスプリングで構成されています。ここの部品の精度も低くニコンのカメラとは思えないと思います。 写真4は、反対面の状態です。かなりミラーテンションも強いのでミラーショックも多いと思います。矢印の部分が写真2のチャージ部につながるギアになります。とにかく内部にはモルトが多くかなり汚くなっていました。 写真5は、トップカバーを外したところです。ミラープリズム(たしかポロミラーとか言った気がします。)とでも言うのでしょうか。そのためかなり大柄なボディになっています。もう少し内部レイアウトを考えればなんとかなったように思えます。 写真6は、底部のカバーを開けたところです。この部分で巻き上げレバーからの平行な力をギアの回転の力に置き換えチャージ部に力を伝えます。ここの部品も精度が悪く全てが大柄な割には変形、ずれに弱い構造になっています。 写真7は、写真5で一部ふれたポロミラー部を外したところです。ペンFシリーズにつながるシステムがこの時点で開発されていました。ミラーの蒸着も良く内部ミラーはかびはありましたけどもきれいでした。ただビニールテープのようなもので補強してあったのがいただけませんでした。緑矢印は光の動きをあらわしています。このポロミラーの欠点といえば反射が多い為ファインダー像が暗くなることと倍率があげられないことですがシステム的にはすばらしいと思います。写真8は角度を変えて見たところです。 最後にやはり私はニコン好きにはなれないのでしょうか?いままでF、FM,FM2、FE,FE2,EL,FTと分解修理してきましたがあまり良い印象が無いもので。ニコンもF、FMなどは比較的に良く出来ていましたがFM2、FE2などのシャッターボタン回りの構造の貧弱さが頭に残っています。だれか私にニコンの良さを教えてください。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|