|

1の写真の赤丸部分の巻き上げレバー、巻き戻しレバー、セルフタイマーと矢印のネジを外すとトップカバーが2の写真の様に外れます。

jazzyさんの質問のレンズボードの外しかたを解説します。2の写真の赤部分のネジを2個所外しますとガイドナンバーノブが一式外れますと3の写真のようになります。 |

|

|

次に3の写真の赤部分のセルフタイマーユニットを外します。緑丸のネジを2個所外すとセルフタイマーユニットがごそっと外れます。ただ1つのネジがシャッターボタンの下にありますので注意して外してください。

次に4の写真の緑丸の部分のネジを外します

。これがレンズボードが外れなかった原因の隠しネジです。私も始めは見つけるのは、大変でした。なんでこんなところにあるのでしょうか?ちなみに4の写真の赤丸部分は、巻き上げとチャージのリンクをつかさどるギアです。 |

|

|

次に5の写真の緑丸のネジをレンズボードから外しますとレンズボードが外れます。逆さにして外してください。この時断線には、注意しましょう。5の写真のまわりには、外した部品の1式がありますので御参考までに。

次に6の写真です。jazzyさんのはまらなかった後群のレンズが簡単にはまると思います。ちなみに緑部分はメーター針がここにはまりくわえ込み式のEEとなるわけです。 |

|

|

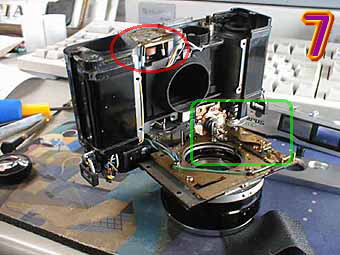

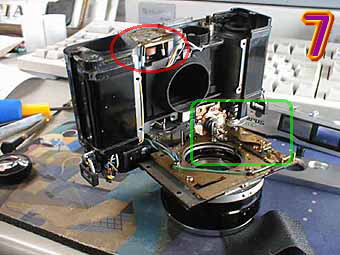

7の写真です。赤丸の部分は、メーターになります。6の写真の緑の部分と結合してくわえ込み式のEEメーターになります。メーターブロックが下部にあるカメラは珍しいと思います。ほかのカメラよりこの点では35DCは故障が多くなる率が増えます。緑部分は、シャッターボタンとシャッターチャージブロックになります次に8の写真の赤丸部分は、距離計連動ピンになります。このピンの押し引きにより距離計像を動かすわけです。 |

|

| 9の写真は、35DCを下部から見たものです。赤丸は、7の写真で言ったようにメーターになります。コンパクト化の為こんな位置につけられています。苦労のあとがうかがえます。再度組み立てをおこなって完成です。ちなみにセルフタイマーはもとからありませんでした。(ジャンクですから(^^))jazzyさん健闘を祈りますなにかありましたらまたメールでよろしくお願いします。 |  |