1905年(31歳)に作曲された。作曲者の古典志向が美しく結晶化した完璧な逸品である。

ラヴェルがこんなにも古典派志向を強めた理由については深く掘り下げられていないことが多い。しかし、「ソナチネ」が「鏡」と同時期に作られたことは、もっと重視されるべきであろう。「鏡」がバロック期のフランス音楽やドイツロマン派への憧憬を持ち、即興的なファンタジー描写の雰囲気をまといながらも感情的には複雑なものを内在する標題音楽として成立していたのに対し、「ソナチネ」は曲名のとおり古典派的なシンプルで謙虚な佇まいを見せ、好対照を成す。

この時期にラヴェルが本当に目指したかったのは「ソナチネ」ではなく「鏡」で提示した方向性であろう。複雑・混沌とした抽象的な情景や感情を即興で弾いたような、しかし完璧に仕上げられた作品。つまり、この時期のラヴェルが求めたものは抽象性と即興性ではないだろうか。しかし、古典派の持つ論理性への憧憬を抑えることはできない。そこで自分の中に存在する欲求を、この2曲に整理して割り当てた、と考えられる。

ラヴェルは後年、「ピアノ協奏曲(両手)」と「左手のためのピアノ協奏曲」を同時期に作曲しているが、この2曲も対照的であり、職人的に作り分けている点では、ソナチネと鏡の関係によく似ていると思う。

なお、ラヴェルが抽象性や即興性を重視し始めた理由は、「水の戯れ」の反省もあると考える。きっちり作られた「水の戯れ」には、微塵の即興性も感じられない。それは欠点ではないのだが、広がりに欠けるというか、あまりにも具象的で聴衆の想像力に訴えるようなファンタジーに乏しいことは事実であった。であるならば、逆に三楽章形式のソナチネというコンセプトで古典派的枠組みを一層強固にした上で(←こういう制約を盛り込むのはラヴェルの得意技)、存分に創造性を発揮しようという試みが本作品ではないかと考えている。

2.構成

<第一楽章>

提示部28、展開部30、再現部29小節。ほとんど均等に三分割したところがラヴェルのこだわりと思われる。

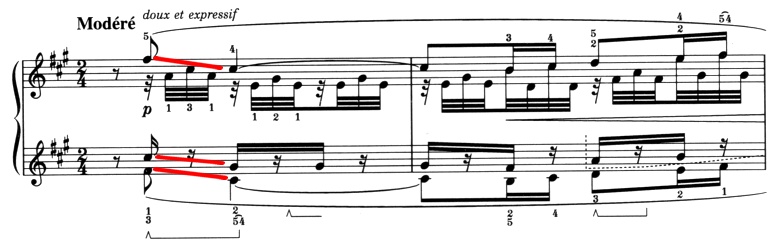

冒頭部は全楽章を通しての基本モチーフといえる4度下降するパッセージから開始される。旋律と内声が5度の平行移動になっているが、細かなパッセージがしっかり調性を主張するように設計されていて、全体的な調性感がはっきりしている。4度、5度以外にも第一主題に潜むパッセージがすべての楽章でさまざまに用いられており、動機の緊密度が高いのがこの曲の特徴。

下記は再現部における第二主題への推移。Fis-Durで再現するようになっている。これは展開部にある転移のパッセージと同じで、見事な色合いの移り変わりは第一楽章の白眉だと思われる。

<第二楽章>

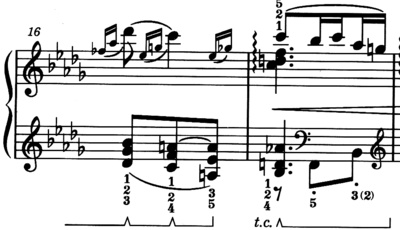

第一楽章と同じ4度下降パッセージによるフレーズをトリオとするメヌエット。全編これ美意識の権化のような緊張感ある精妙な和声に貫かれている。比較的演奏容易な難易度ながら、完成度は図抜けている。20世紀に作られたピアノのメヌエットの最高傑作のひとつといってもよい。

第一楽章ではそれほど目立たないポリフォニックな書法が出てくるのが特徴で、クリシェなどがたいへん美しい。下記の右手の装飾音で書かれた進行には官能性すら感じさせる。

<第三楽章>

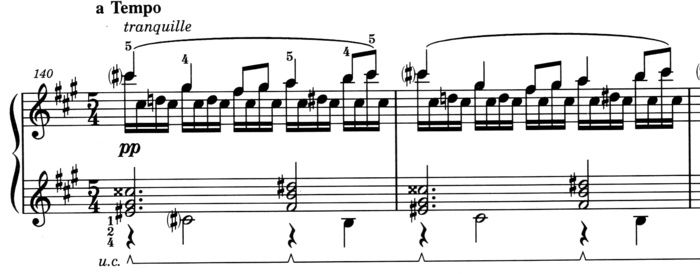

無窮動なトッカータ調フィナーレ。ロンド・ソナタ形式で、すべてが16分音符で構成されるのではなく三連符が織り交ざるところが巧妙である。リズム割が異なるのに、何の違和感もなく同じテンポ感・スピード感を維持したまま16分音符と三連符が次々と交代していく様は魔法のよう。フランツ・リストが16分音符と三連符を使い分けることで積極的にパートごとの性格の違いを打ち出す曲をたくさん作っているのだが、ラヴェルは逆のことやっていることになる。下の譜例のように、一つの動機を最初は16分音符で装飾するが、すぐに三連符に移行させている。デュナーミクを徐々に絞りながら、動機の一貫性を損なうことなく、違和感なしに異なる譜割りを接続する手法である。

なお、この楽章は基本主題は第一楽章の第一主題そのものであり、メヌエットのトリオを含め曲の最初・真ん中・最後に同じ動機が出現することとなる。

3.演奏について

ラヴェルがその意図が持っていたかどうかは定かではないが、まるで一般的なピアノレスナーが演奏可能なギリギリの線を狙ったかのような、絶妙な難易度に仕上がっている。決して演奏容易ではないのだけれども、きちんと練習すれば誰でも弾けるようになっている。無窮動かつポリフォニックなフレーズ構成は中〜上級者の練習には最適なので、尻込みせずに取り組んでみたい。ツェルニー40番終了程度の実力があれば、十分に手が届くはずである。

趣味レベルのレスナーが機械的な訓練としてどのレベルまでエチュードを勉強すべきか、議論のあるところだとは思うが、個人的には可能であればツェルニー40番終了までがんばったほうがいいと思っている。30番、40番と学習することで得られるテクニックの種類が割と豊富で大抵の古典派ソナタに対応できるだけの技術が身につくことと、日本ではツェルニーで技量レベルを測ることが多いので「40番までは終わらせました」と言えば、第三者的にレベルの想像がつきやすいというのがその理由である。また、逆説的になるが、ツェルニー50番は不要ではないかと思う。こういう長いエチュードを練習するのもいいけれど、「ツェルニーはベートーヴェンのソナタを弾くための練習曲を書いている」ということを考えると、その時間をベートーヴェンの初期〜中期やモーツァルトのピアノ・ソナタの練習に費やしたほうが実りのあるものになると思う。

演奏上の難所としては、第一楽章冒頭に象徴される左右の手が重なり合うパッセージの処理がポイントとなる。こういうパッセージをスムーズん弾くには親指の使い方(というより逃がし方)が大切になる。ラヴェルの手は親指の位置が普通の人よりだいぶ下だったらしく、このようなパッセージにおいて一般的な手よりぶつかりにくかったと思われる。

演奏表現の面では、とにかくアーティキュレーションが重要である。どこからどこまでレガートにつないで、どこでブレスを入れるか。この曲はラヴェル自身による詳細なアーティキュレーション指示があるのでそれほど悩むことはないと思うが、それでもメヌエット楽章はモーツァルトの演奏経験がないとかなり厳しいだろう。

- <改訂履歴>

- 2009/09/23 初稿掲載。