サマリー

地球環境問題の中で、国際的に大きく取り上げられているテーマは炭酸ガスによる温室効果対策である。現在までのところ国際的な取り決めはまだできていない。被害が出る前に規制することのむずかしさもさることながら、世界中の炭酸ガスの年間放出量が炭素換算で 56億トンに達し、これを大気に排出させないための固定化技術に経済的な方法を見つけることが出来ないためである。省エネルギーには限界があり、原子力にもパブリックアクセブタンスの問題がある。太陽電池などの新技術が実用化されるまでの中継ぎの対策としては比較的炭酸ガス排出量の少ない天然ガスの利用がクローズアップされると思われる。天然ガスは今のところ火力発電燃料と都市ガスに主に使われているが、自動車燃料としても使えば、炭酸ガス削減の有効手段となると思われる。天然ガスを液体燃料化するとエネルギー変換効率が低いため、エネルギー効率のよい圧縮ガス(Compressed Natural Gas, CNG)又は(Adsorbed Natural Gas, ANG)を直接自動車燃料とするスキームを普及させることも一つの選択肢となろう。

炭酸ガスによる温室効果問題

1972年にローマクラブによる「成長の限界」という警告が出てから 18年になる。このあいだにも化石燃料利用により発生した酸性雨、 CFC(Chloro Fluoro Carbon)によるオゾン層破壊などの問題は対処方法も確立している。後は普及の段階である。

環境保全のための規制はSOx、NOxに見られる如く歴史的には被害が出てから対策が立てられたわけであるが、バイオハザード規制は科学的予測により事前に国際的な合意のもとに規制が行われた史上初の出来事であった。CFC規制が歴史上二番目の出来事である。炭酸ガス規制は史上三番目にして最大の難関である。

SOx、NOx、CFCなどの汚染物質は絶対量が比較的少ないため、比較的少ない費用で対策をとることが出来た。しかし、炭酸ガスによる温室効果対策は、化石燃料を空気中の酸素と反応させ、炭酸ガスと水に変換する過程で発生する化学エネルギーを利用するという基本原理から、発生する炭酸ガスが非常に多く(全世界で炭素換算で56億トン/ 年、うち先進国26億トン/年、日本3億トン/年)その対策は酸性雨やオゾン層破壊対策ほど容易ではない。

炭酸ガスによる温室効果の科学的根拠について

炭酸ガスと温暖化の相関は人類による化石燃料の消費と関係なく、過去160万年の氷河期によく見られたことで、その証拠となるものはいくつか発見されている。

すなわち、

(1)南極のヴオストーク基地で掘り出した2,000mの長さの氷床コア中に閉じ込められた炭酸ガスの過去 16万年にわたる濃度変化パターン

(2)同上重水素の同位元素比から推定される気温変化パターン

(3)深海底有孔虫の酸素同位元素比(16:18)から推定される大陸氷床量変化パターン

(4)同上炭素同位元素比 (12:13)から推算される大気中の炭酸ガス濃度変化パターン

(5)パプアニューギニアのヒューオン半島の珊瑚礁丘に残された海水面変動の記録が全て良く一致する

ことなどである。

この事実を説明する現象は人工衛星による地球輻射エネルギー測定により得られた。すなわち、

(1)地球はマイナス18度の黒体輻射をしており、地表面の平均気温14度との差32 度が温室効果である

(2)同上輻射スペクトルのうち炭酸ガス、メタンガス、N20、オゾンなどの吸収スペクトルの相当部分の地球輻射エネルギーが低い

などである。

人類の化石燃料の消費がグローバルウォーミングの原因であると国際的関心を呼ぶようになったのは、スクリップス海洋研究所がおこなった有名なハワイ島マウナロア観測所の 1958年からの炭酸ガス測定値の変化パターンが同時期の化石燃料消費量の増加パターンと一致していることであった。

しかし、これだけでは過去の氷河期の続きの自然の変動に過ぎないという疑いも残る。たまたまの偶然ともいえる。海洋中に溶けている炭酸ガスの量は大気のそれと比較し、50から60 倍もあるため、わずかな海洋温度の上昇、又は対流の増加により、炭酸ガスが大気中にでてくることも考えられる。このほか気温が上昇すると植物の呼吸、腐敗などが増える正のフィードバック機構も存在するわけである。すなわち何らかの理由による気温上昇が先で炭酸ガスの濃度上昇がこれに続くこともあり得るからである。

この炭酸ガス増加が化石燃料によるものであるとの裏付けデータは1960年での大気中の炭酸ガス濃度が赤道で多かったのに(海洋からの放散とも考えられる)1980年代には化石燃料の使用量の多い北半球で高くなったことにあると思われる。

いずれにせよ科学の世界では化石燃料も少なくともキッカケの一つになっているとの認識で一致している。現在、大気、海洋混合層モデルを高度化する研究が盛んにおこなわれており、アメリカ海洋大気庁地球流体研究所、航空宇宙局ゴダード研究所などが中心となっている。日本でも気象庁気象研究所が担当している。

今後は広大なツンドラ地帯の生物系などの呼吸、光合成の正負のフィードバック機構のモデルも含めた研究が待たれる。

本小論は以上のサイエンスの議論の真偽は将来の判定にまかせるとして、一応、炭酸ガス放出量抑制は必要であるという前提でエネルギーの選択について考察したい。

炭酸ガスによる温室効果対策

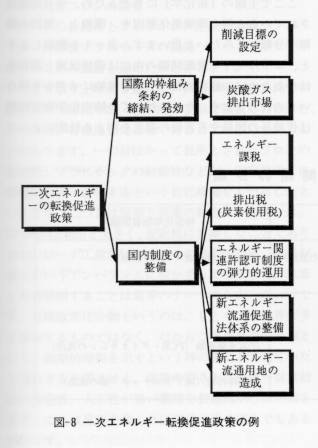

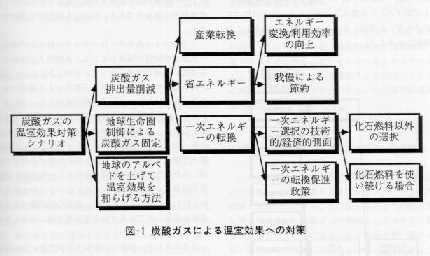

炭酸ガスによる温室効果対策としては図―1のように三つの方法が考えられる。すなわち炭酸ガス排出削減、地球生命圏のコントロールによる炭酸ガス固定、地球のアルベド (太陽光の反射率)を上げて温室効果を和らげる方法である。

本小論の目的である第一の方法の炭酸ガス排出削減策はあとで詳しく述べるとして、まず、第二の方法の地球生命圏コントロールによる炭酸ガス固定について軽くふれたい。そもそも化石燃料の燃焼による炭酸ガス排出が地上生命圏の光合成による炭酸ガス固定や海洋生命圏、特に海中微生物による炭酸ガス固定能力を一時的に上回ったために炭酸ガス濃度が上昇している

と考えられるわけであるから、生命圏のコントロールによる方法は基本的なむずかしさを持っている。地上生命圏に関して伐採を上回る積極的植林、海洋生命圏に関しては海中微生物が必要とする必須元素の補給のための施肥が提案されているが、膨大なコストが必要であるし、地球が持っている自己平衡性を乱し、新たなる環境問題を誘発するおそれもある。バイオテクノロジーをもってしても本質的問題性は変わらない。当分はサイエンスの世界の研究テーマとして留まると考えられる。

第三の方法としては成層圏にエアロゾルなどを人為的に散布し、地球のアルベド(太陽光の反射率) を増して温室効果を緩和しようとするものが考えられる。皮肉にも成層圏に達したSOxがエアロゾルとなり温室効果を緩和しているとの学説もある。ただエアロゾルを人為的に散布することは効果と波及効果が未知であることと地球にそなわっている自己制御能力を人類が

肩代わりすることになり、大変な重荷である。これも今後の研究対象の一つとしてとらえるべきものである。

第一の方法の炭酸ガス排出削減策に関しては図―1のように三つの方法が考えられる。まず先進工業国や日本ではエネルギー多消費型産業からエネルギーを消費しない産業にシフトして炭酸ガス排出の削減をおこなうことである。ただし、エネルギー多消費型産業が発展途上国にシフトしたのではグローバルには何ら解決策にはならない。

つぎに考えられるものは省エネルギーと炭酸ガス排出の少ないエネルギーへの転換である。1988年のトロント専門家会議では 2005年までに炭酸ガス排出量を現状より20%削減することを勧告している。このうち >10%は省エネルギーで残りの10%を燃料転換でおこなうとしている。

省エネルギーにはエネルギー変換あるいは利用効率向上によるものと、我慢による節約が考えられる。エネルギー変換あるいは利用効率向上は平均すれば 10%位が良いところであろう。日本のようにオイルクライシス時に効率向上を先取りしてしまった国ではかなり苦しいといえる。経済性ある省エネルギーシステムの構築はエンジニアリング企業の課題であるが、本小論のテーマではないので、ここでは省略する。

我慢による節約は生活水準を下げることを意味するわけで、不便を忍べば炭酸ガス排出量削減の限界は無いといえる。現にオイルクライシス時に日本で >35%もの省エネルギーが達成できたのも我慢による節約が大きかったとされている。万策つきればここに帰ることが出来るという、いわば原点の如きものといえよう。

出来れば生活水準を下げないで炭酸ガス排出量を減らしたいというのが日本を含む先進国の人々の願いである。一方、発展途上国ではこれから生活水準を先進国並に上げることが目標となっている。かくて先進国は炭酸ガス排出量の既得権維持どころか、炭酸ガス排出量をより多く削減しなければならないということになる。

残された道は図―1のようにエネルギー、特に一次エネルギーの転換ということになる。火力発電からでてくる電力などの二次エネルギーは化石燃料などの一次エネルギーが変換されたもので、エネルギー転換の対象にはならない。ここでは原子力や水力発電、太陽電池発電は一次エネルギーとしている。

本小論はこの炭酸ガス排出量削減のための一次エネルギーの選択についての技術的/経済的側面についての考察を行ない、エネルギー転換を促進する政策について提案することを目的としている。

一次エネルギー選択の技術的/経済的側面

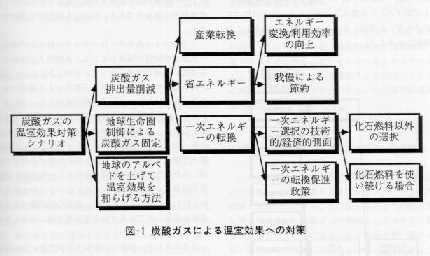

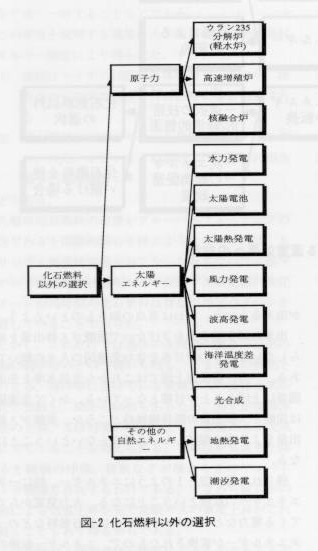

一次エネルギーには化石燃料とそうでないものとがある。化石燃料利用により炭酸ガスが発生するわけであるから図―2に示されているように化石燃料以外、例えば原子力とか太陽エネルギーあるいはその他の自然エネルギーを選択しようという考え方がある。これを検討してみよう。

原子力

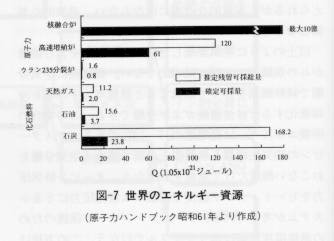

原子力として現在実用化されている技術はウラン235を燃料とする軽水炉である。原子力エネルギーのイメージはアインシュタインの質量とエネルギーの等価式から出てくる数値とか、海水中にあるウランの量などから無尽蔵なエネルギーのような錯覚を抱かせる。ところが経済的に利用できるウラン235の資源量としては、図―7に見られる如く石油に比べても一桁少ない。もちろん高速増殖炉が実用化されれば、資源量は一挙に石炭並になる。 21世紀初頭に高速増殖炉をウランの資源問題を解決する切り札とすべくフランスで実証炉を運転中であり、日本でも原型炉を建設中である。

スリーマイル島やチェルノブイリの軽水炉の事故は一旦放射性物質の漏洩が生じると長期間人が住めなくなる広い地域が出でしまうことを明らかにした。人間が作り動かす以上、何らかの不都合がある確率で生じることは避けれないという危惧が現実になってしまった。チェルノブイリのような事故が日本で仮に発生したとしよう、長期間放射能で汚染され、そこに住めな

くなった人々への保証を行なうとすれば、その費用は膨大な額になると予想される。現在の原子力発電の原価には放射性廃棄物処理費や老朽化した軽水炉の廃棄費用は算入されていないという。このようなものを含めなければならなくなった時、高価な商用電力より炭素税を支払ってでも人々は自家発電を選ぶかもしれない。

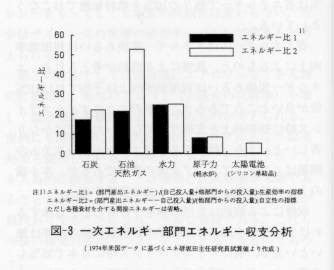

日本エネルギー研究所の坂田主任研究員が1974年の米国のデータをベースに試算した一次エネルギーの部門別エネルギー比 図―3をみてもわかるように軽水炉のエネルギー生産効率は化石燃料ほどは良くない。またその自立性も良くない。生産システムに投入される各種資材を介しての間接エネルギーの投入は省略した値であるため、実際にはもっと悪いといえる。

核融合の資源量は無尽蔵といってよい値である。最近常温核融合が一時クローズアップされた。現在はそのような現象が認められるが、投入エネルギーより大きいエネルギー産出は得られないという認識で落ち着いている。実用化の端緒はまだついていないといえよう。

太陽エネルギー

太陽エネルギーのうち一次エネルギーとして実用に耐えるのは今のところ太陽エネルギーの変換された水力発電だけである。図―3の水力発電のエネルギー比が化石燃料並みであることと符合している。ただ資源量としては先進国では開発し尽くされているため、炭

酸ガス削減対策として多くは期待できない。

太陽電池はまだ技術的には発展途上にあるため、今後の可能性を秘めた技術と考えられる。現在の商用電池 (シリコン単結晶)は約10%のエネルギー転換率であり、宇宙衛星用に開発されたガリウム砒素素子の場合は約 20%に迫ろうとしている。年資源的には化石燃料の20万倍もある。10% のエネルギー転換率の商用電池で全砂漠の4%の面積を覆えば、現在の全世界のエネルギー需要をまかなえる計算になる。ただ図―3に見られるごとく、シリコン単結晶のエネルギー比はまだ軽水炉にすら及ばない。太陽電池はエネルギー経済的に言えば、化石燃料のエネルギーの詰まった蓄電池で、太陽光をきっかけに放電する電池ともいえる。まず天然資源から太陽電池までの製造工程を省エネルギー型にする技術開発を継続する必要がある。加えて電池の製造コストを一桁下げなくてはならない。

太陽エネルギーの変換された風力は年資源的には化石燃料の40倍あるが、特定の地域を除いてはコスト上限定される。ノルウェーでは国のエネルギー需要の1%まで可能としている。

光合成は年資源的には化石燃料の20万倍あるといわれているが、転換効率が0.1〜1%で太陽電池の1/100から1/10である。バイオマスを一次エネルギーにすることは人類のエネルギー史の前石炭時代 (産業革命前)に戻ることを意味し、現時点では考えられない。

バイオテクノロジーの分野の研究成果に期待する次第である。

図―2にあげた太陽熱発電、太陽エネルギーの変換された波高発電・海洋温度差発電などのエネルギーは今のところコスト的に実用性が少ないとみられている。

その他の自然エネルギー

地熱発電は地質的適地さえあればコスト的に実用化可能なエネルギーである。地質的適地と消費地間の送電コストを考えると、ローカルな一次エネルギーと言えよう。潮汐発電も地形的適地さえあれば、コスト的に実用化可能なエネルギーである。ただ地形的適地が限られている。

化石燃料の厳寒あるいは炭酸ガス除去の技術開発

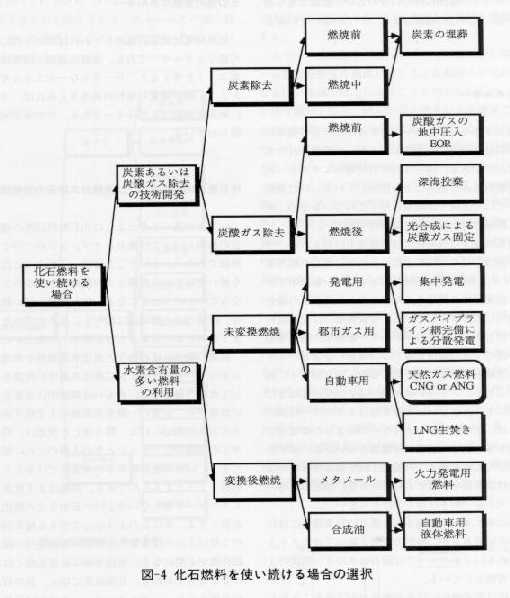

いままで述べてきたように化石燃料以外の選択は現在の技術レベルでは数あるオプションの一つとしての評価であろう。ということは図―4のように化石燃料も使い続けながら炭酸ガスの削減をしてゆかなければならないということになる。化石燃料を使い続ける場合、炭酸ガスの削減には図―4に示されているようにまず燃料からの炭素または炭酸ガスの除去がある。

炭素の除去には石油など炭化水素燃料を燃燃して熱エネルギーを取り出す前に炭化水素中の炭素を取り出して水素のみにする、あるいは燃焼中に水素を優先的に燃焼させ、炭素の一部を未燃焼のまま取り出す二通りの方法が考えられる。取り出した炭素は、将来炭酸ガスの問題がなくなったときの人類のために埋設してしまう。いわば化石燃料中の水素分だけをとりあえず利用しようとするものである。問題はまず炭素分からエネルギーを取らない分よけい石抽などの炭化水素を必要とする。次にこのようにしてできる毎年 56億トンの2倍以上にのぼる膨大な炭素の埋設場所の確保と埋設作業が必要になる。埋設単価は石炭生産とほぼ同じになると考えられる。石油産業に加え、負の石炭産業が必要となり、一次エネルギー・コストは三倍以上となろう。したがって現実性のない案である。ただし、石油精製におけるコーカーは童質油をガス、軽質油とカーボンに変換させるプロセスでカーボンは埋設せず有効利用する。ただ、この方法もカーボン需要を越えての適用は前に述べた理由により炭酸ガスの除去の主流にはなりえない。

炭酸ガスの除去にも燃焼前と後の二通り考えられる。燃焼前除去法は炭化水素産地において炭化水素燃料に水を加え、水蒸気改質反応とシフト反応で水素と炭酸ガスにする。分離した炭酸ガスは油田に EOR(Enhanced Oil Recovery)用に再注入する。または海洋投棄する。このまま、あるは水蒸気改費反応とシフト反応でのエネルギー損失の問題がある。メタン原料の場合約40%の損失である。また産油地域から消費地までの水素の輸送が問題となる。水素のパイプライン輸送が出来る距離が実現可能な領域と考えられる。水素の液化輸送は液化のためのエネルギーが余計いる。炭酸ガスを大気へ放出させないために、それを液化しようとすれば、そのために殆どのエネルギーが消費されるので、この案も現実的ではない。

炭酸ガスの燃焼後除去法は炭化水素燃料を消費地において燃焼後排煙から炭酸ガスを除去し海洋投棄しようというものである。光合成により除去した炭酸ガスを固定しようという案も提案されているが、排煙より回収した高濃度の炭酸ガス下では光合成の生産性はかえって低下する。また炭酸ガスの量が多すぎて消費地では光合成を行う面積が不足し処理できない。

空気燃焼した時の窒素ガスを含む排煙からの炭酸ガス分離技術としてはアミン、熱炭酸カリ水溶液などによる吸収法、吸着法、膜分離法がある。米国での試算によればモノエタノール・アミン法では排煙ガス中の炭酸ガスの 90%を高い純度で回収する場合、発電量の8〜27%のエネルギーが必要となる。PSA吸着法で炭酸ガス10%の排煙から濃縮する場合、発電量の23〜71%のエネルギーが必要となる。膜分離法では炭酸ガス60%の排煙から濃縮する場合、発電量の60%のエネルギーが必要となる。これに加え、回収した炭酸ガスを液化し 3,000mの深海に投棄するエネルギーは8%となる。このうちモノエタノール・アミン法は発電における排熱が利用できるためエントロピー的に有利である。それでも発電量の約半分は損失になるため、資源を約2倍の速度で消費しなければならないことになる。コスト的にも約 2倍になる。炭酸ガスの一部除去も考えられるが、本質的な改善にはならない。過渡的な処置となろう。

以上のように空気燃焼した時の窒素ガスを含む排煙からの炭酸ガス分離は効率的でない。燃焼前に空気分離で純粋酸素を作って燃焼すると燃焼ガス中の水を冷却液化するだけで炭酸ガスが分離できる。この場合の所要エネルギーは発電量の 17〜19% である。ガスタービンの空気圧縮器と燃焼器との間で深冷式空気分離をおこない酸素だけで燃焼をおこなう。タービン排気圧力をヒート・シンク温度で炭酸ガス液化圧力にとるシステムが考えられる。タービン・ブレード保護のための燃焼温度制御は水リサイクルで行なう。この方法は燃焼後の炭酸ガス除去として最も期待のもてる方法にようにみえる。まったく新しい方法なので技術的問題も多いが、技術開発が待たれる分野であろう。

天然ガスの利用

以上述べたように炭素の除去や炭酸ガスの除去は効率が悪く、経済に大きなインパクトを与え、現時点では実現性が低い。今後の技術開発の課題である。

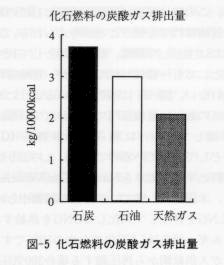

さて当面の目標が炭酸ガス排出量の現状維持であれば、エネルギー消費の自然増分のみ削減すればよいことになる。図―5に見られるごとく、天然ガスの炭酸ガスの排出量は石油の約70%である。石炭、石油燃料を天然ガスに転換すれば、エネルギーの自然増分により増加する分を打ち消すことができる。

先進国ではエネルギー危機後、国際エネルギー機関(IEA)が自家発電を除き石油を火力発電用に使わないように規制してきた。その結果、天然ガス (LNG)、原子力、石炭、オリマルジョンなどが発電用代替エネルギーとされてきた。原子力は先にものべたようにパブリック・アクセプタンスの問題があるため、石炭、オリマルジョンなどの方向に重点が移りつつあるが、これをやめ、天然ガスを火力発電の燃料とするのである。

炭酸ガス排出抑制のために炭素税などを導入すると価格構成にもよるが、電力需要が急増することも考えられる。これによる炭酸ガス排出抑制のために、今後の電力需要の増加はすべて天然ガスまたは LNGでまかなうようにすることが考えられる。エネルギー供給の保証は供給源をソ連なども含む分散されたソースとすることにより確保する。

日本、特に東京湾においては埋立地の造成がすくなくなり、LNG輸入基地用地難である。石油精製業が>LNGの輸入に参入すれば、既存の用地が転用できる。伊勢湾など未開発泊地の利用もありうるが、水辺保全という面では望ましいことではない。

シベリア、カラフト、北海道、本州を連結し本州を縦断するガスパイブライン構想もあながち夢ではなくなるのは 21世紀に入ってからだろうか。このときパイプラインルートは新幹線沿いとなるのだろうか。

日本における火力発電は海岸線上に立地する大型発電所による集中発電であるため、排熱の利用が難しい。ガスをパイプライン輸送することにより内陸部での分散発電が容易になる。分散発電のぱあいは地域への排熱供給が容易になり、省エネルギーにも貢献できる。

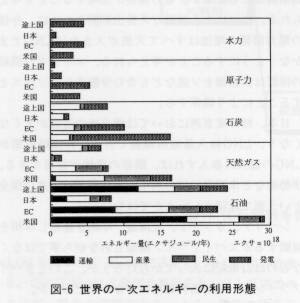

火力発電の燃料は一次エネルギーの20〜30%を占めるだけであるため、天然ガスを火力発電の燃料とするだけでは炭酸ガス排出削減が達成出来ないことも予想される。この時は民生、産業用燃料としての利用に加えて、運輸部門でも使うことが考えられる。天然ガスは日本では主として発電、都市ガスとして民生、産業用燃料としても一部使われてきたが、運輸部門では使われていない。図―6に示されているように米国では天然ガスの数%は運輸部門でも使われている。ガスのまま圧縮してボンベに積み自動車燃料(CNG or ANG)として使っているのである。このような天然ガスを燃料とする自動車を Natural Gas Vehicle(NGV)という。米国では、すでに3万台が稼働中とのことである。LNGを昇圧して気化したCNGを供給すれば、総合エネルギー損失は LNG化のための10%ですむ。低圧の都市ガス供給網から再圧縮する場合200気圧で6%の圧縮損失となり、総合で16%の損失である。ANGの場合は圧縮損失は更に少ない。

歴史的にガソリン、ディーゼルのように液体燃料であることが自動車燃料としての必須要件となっている。この前提で巨大なガソリン・サービス・ステーション網が発達している。この流通システムを利用するのが望ましいため、天然ガスをメタノールや合成油にする技術開発が長年行なわれてきた。例えばフィッシャートロピッシ合成とか、オキシクロリネーション法メタンの酸化カップリングによるエチレン経由のガソリン合成である。天然ガスを原料にしてメタノールを合成する反応工程での炭酸ガスの発生は比較的少ないが、約 40%のエネルギー損失により低カロリーとなったメタノールを沢山使うため、炭酸ガスの総排出量は天然ガスの生焚きである CNGの総排出量に比べ多い。合成油の場合も同様の結果となる。

天然ガスの資源量について

天然ガスを多量に使うことを想定する場合、資源量が次の問題点となる。図―7に世界のエネルギー資源量を種類別に示した。天然ガスは、石油とほぼ同じ資源量であるといえる。図―6に示した世界の一次エネルギーの使用量で割ると使用可能年数が出る。

確定可採量ベースでは、石油が40年、天然ガスが60年、そして原子力が70年である。推定残留可採総量では、石油が180年、天然ガス340年、原子力130年で天然ガスが一番大きい。勿論、消費量が天然ガスに集中すれば、これより短くなる。ただ、推定残留可採総量には地球深層ガスやメタン・ハイドレートは含まれておらず、これを含めると殆ど無尽蔵といえる。このように天然ガスには環境にやさしいエネルギー (例えば太陽電池)がでてくるまでの中継ぎとしての役割をはたす資源量があるといえる。エネルギーが単一の資源に集約化されることに伴って失われるフレキシビリティーは資源の供給場所の分散化により確保する必要があろう。

エネルギーの転換促進政策

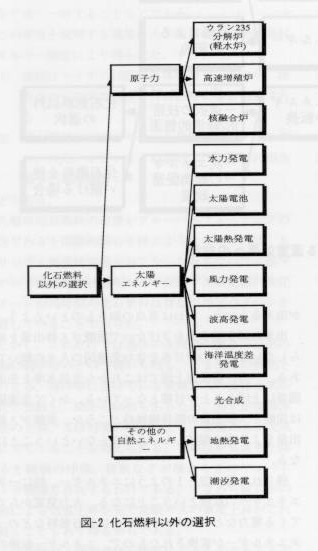

1990年開催の第二回世界気象会議では米国が炭酸ガス排出量削減は「経済に与える影響が大きいし、温暖化効果に関し更に研究が必要」との理由をあげて反対したため、国際的合意には至らなかった。温暖化防止枠組み条約交渉は今後も 1992年ブラジルで開催予定の国連環境会議に向けて続けられる。積極的削減派のヨーロッパ諸国、慎重派の米国、ソ連の綱引きが今後も続けられるであろう。日本のスタンスは 2000年までは一人当たりの炭酸ガス排出量を1990年レベルに維持するとしている。日本政府作成の行動計画は、あらゆる手段を講じての省エネルギーと原子力の増強(3,000万kWから5,000万kWへ)を中心として、これを達成しようとしているようにみえる。天然ガスの運輸部門への利用は未だ盛り込まれていない。

すでに述べたごとく、原子力のエネルギー効率は化石燃料に劣り、コスト的に優れたものではない。市民の反対運動によって目標を達成できない場合、その穴埋めの候補としてすでに述べたように天然ガスのより一層の火力発電への利用と運輸部門への利用が考えられる。このエネルギー転換を促進するために図―8にあげられたような政策が必要と考えられる。すなわち温暖化防止上好ましくないエネルギーに対する課税、炭素の含有量に比例する炭素使用税、NG利用を可能にするようなエネルギー関連の許認可制度の弾力的な運用と新エネルギー流通システム構築を促進する法体系の整備、新エネルギー輸入基地用地の行政による積極的な造成などである。また電力、都市ガス、石油精製流通業の業際協力が大切となろう。たとえば石油精製流通業が LNG輸入とCNG 又は ANGサービスステーションを提供し、都市ガス業が配管ネットワークを提供する共同事業が考えられる。このような企業家精神を育てる社会的なムードが大切と思う。