|

|

石川町との境、町道本内破石線沿いの杉林のふもとに、集落の地名となった「破石」が鎮座している。

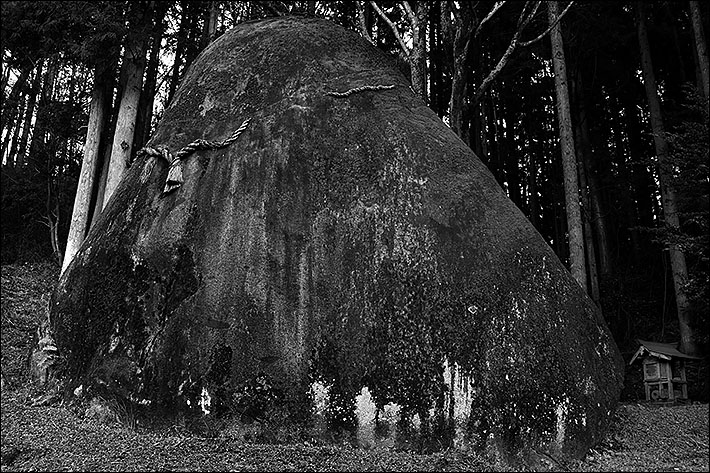

底辺9.5m、高さ8.5mのおむすび型をした破石。右に破石神社の祠が見える。

手前の石祠の中に古峯神社の神符(しんぷ)が置かれていた。

古峯神社は、栃木県鹿沼市草久に鎮座する神社で、交替で代参者を送り出す講組織をもっている。

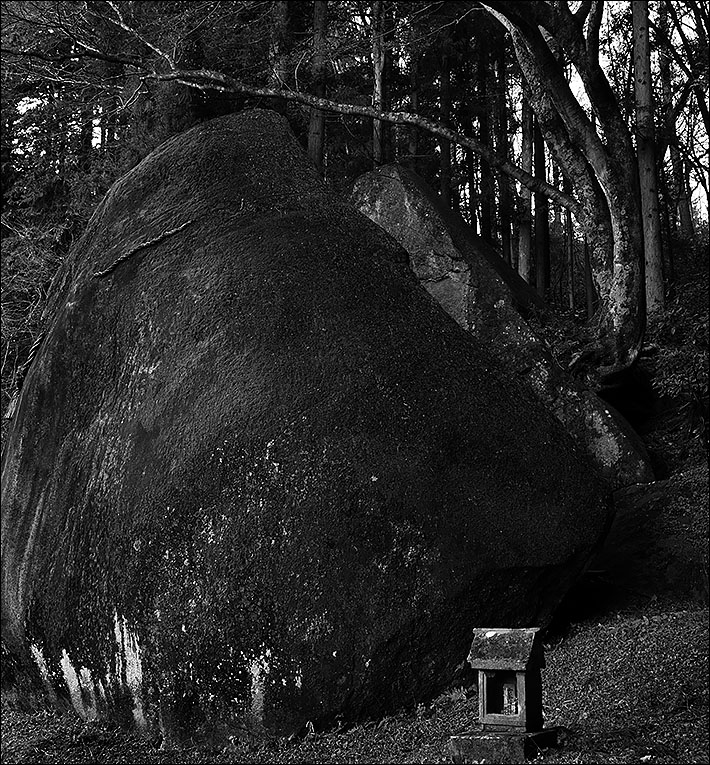

後石の側面に、成木が根を張っている。

|

阿武隈山地と奥羽山脈に挟まれた福島県中通り地区の南部、みちのくの玄関口として知られる白河市周辺には個性豊かな狛犬が多数存在する。白河市東下野出島大森の村社・鹿島神社に寄り道をして「東北のミケランジェロ」こと小松寅吉作の狛犬「飛翔獅子」を見て、隣町の浅川町の巨岩「破石(われいし)」に向かった。

石川町に至る町道本内破石線から、杉林の茂る丘陵地のふもとにおむすび型の巨大な岩の塊と破石神社の石鳥居が見える。

緑豊かな田園風景が広がる破石集落付近には、このような巨岩が多く露出している。破石に向かう途上、約250m手前の左手に、破石を上回る大きさの巨岩が2つ並んでいるのを見かけた。破石の近く、北50mの平地にも灌木の茂った大きな岩が1つ見える。

◎◎◎

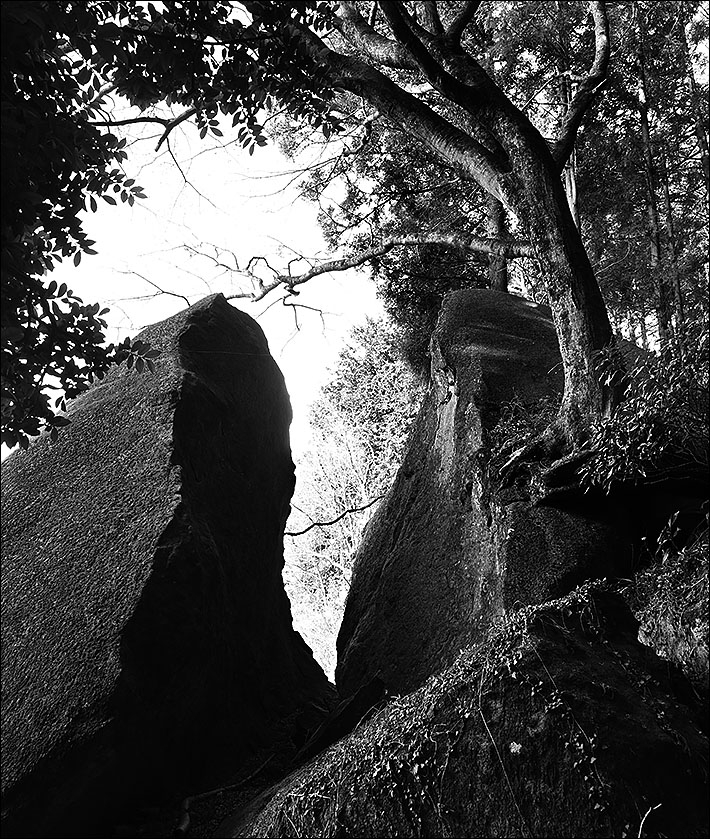

パックリと口をあけて2つに割れた破石の周囲は31.9m、正面の高さ8.5m、横幅9.5m。氷河期に割れたものと伝えられる石の割れた幅は3.3mほどで、割れる前の奥行きは6.6mほどと思われる。

岩質は、阿武隈山系に多く見られる白亜紀花崗岩類が風化されて残ったコアストーンで、後石の側面2カ所で成木が根を張っている。

石には全長15mの注連縄が巻かれている。この注連縄は集落の若者たちで組織された「愛郷会」によってつくられたもので、年1回の張り替え神事が例年旧正月最初の日曜日に行われている。

祭礼については『浅川町史(第3巻 民俗編)』(平成7年発行)によると、旧暦8月1日午前7時、戸主が餅米と小豆、千木杵(せんぼんぎね)と薪を持って宿に集まり、餅をついて供え餅と小豆餅をつくる。その後、御神酒(おみき)をもって神社に奉納し、家内安全、五穀豊穣を祈願する。午前11時ごろ家族が来て、楽しい宴会が開かれる。午後2時ごろ家族が帰り、施主たちだけで最後の餅をつく。このとき千木杵を天井めがけて3回振り上げるのでこれを「天上餅」という。最後に天上餅を汁餅にして食べ、1日の行事が終わり、千木杵を持ち帰り間口に立てる。破石集落の最大の祭りであるという。

◎◎◎

破石神社の祭神には、天之石戸別命(あまのいわとわけのみこと)と石凝姫命(いしこりどめのみこと)が祀られている。天之石戸別は、天照大神がこもった天岩戸を神格化した神。石凝姫は鏡作連(かがみつくりのむらじ)の祖神で、三種の神器の一つとして有名な八咫鏡(やたのかがみ)をつくった神である。

現在の祭神になったのは、おそらく近代になってからのことで、元々の祭神はこの破石をご神体とする道祖神的な民間信仰の神様であったと思われる。現在、多くの神社では、日本神話に登場する神を祭神としているが、本来は海・山・川などを畏敬の対象とする自然崇拝から始まったものである。

集落の地名にもなっている破石は、浅川町と石川町の境目にあって、村の境を守り、外来の悪疫の侵入を防ぎ、旅人の平安や安全をもたらす霊石「石神(いしがみ)」として信仰されていたものだろう。

◎◎◎

2024年12月14日 撮影

|

破石神社の石鳥居。

|

神社に社殿はなく、小さな祠があるだけだ。

|

|

|

|