|

|

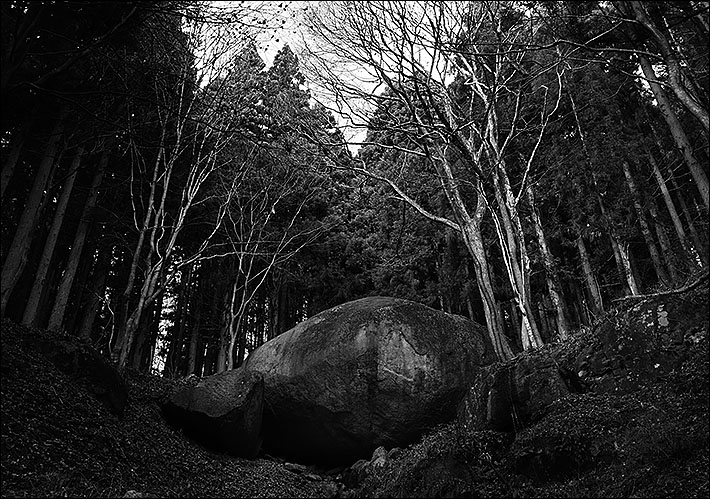

阿武隈高原に鎮座する高さ10.7m、周囲50.5mの亀に似た大型形状石。

笠石山に至る登山道から亀石の側まで近づくことができる。左手の観光客から石の大きさを察してほしい。

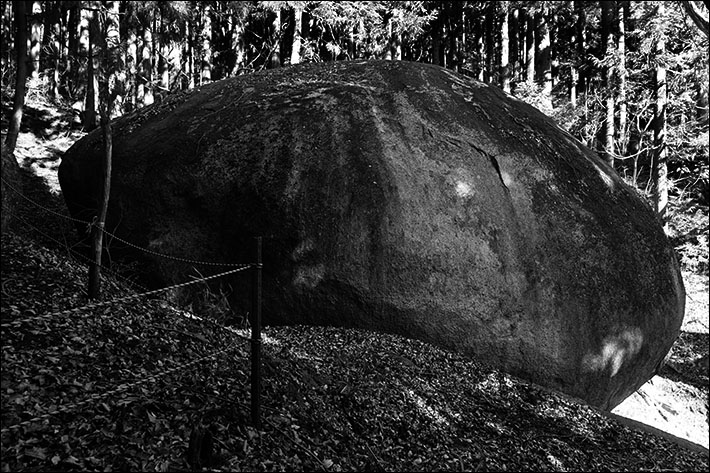

横から見た古代亀石。かつては石の上に昇ることができたが、現在は周囲にロープが張られ立ち入れなくなっている。

|

福島県の中通り、阿武隈(あぶくま)高原の中央に位置する田村市は、平成17年(2005)に田村郡の滝根町、大越町、都路村、常葉町、船引町の旧5町村が合併し誕生した。

「古代亀石」のある都路(みやこじ)町岩井沢集落は、福島第一原発から半径20キロ圏内に位置しており、2011年3月の東日本大震災による原発事故では一時避難指示区域となった。避難指示は事故から3年後の2014年4月に解除された。現在(2024/12/1)、市の人口は32,371人、帰還率は93.3%であったという。

田村市内を東西に横断する国道288号線沿いに「標準電波時計塔」があり、側に「五十人山・亀石」の案内板が立っている。この案内に従って、田んぼと山に囲まれた脇道を約4kmほど北上する。道中の分岐点に小さな案内板が設置されているので、注意して進めば迷わずに「古代亀石」に辿り着ける。

◎◎◎

民家が点在する田園地帯から緑深い笠石山の山間部に入ると、標高約600mの丘陵地斜面にかろうじて踏みとどまっている巨大な岩塊が見える。

案内板には、高さ10.7m、周囲50.5m、重量2800トンとある。なるほど下から見上げたその姿は、名前の通り「亀」に似ている。

「亀」の名が付く形状石は、大型、小型ともに全国各地に見ることができる。当サイトにも4つの「亀石」を紹介している。その中で神奈川県厚木市の「七沢の亀石」が一番大きいと思っていたが、数字上ではこちらの亀石が上回っている。

阿武隈高原の地質は、白亜紀前期〜中期に形成された花崗岩、花崗閃緑(せんりょく)岩からなり、かねてより巨石が多いことで知られている。2023年には田村市東部産業団地の整備予定地で、高さ17mの想定外の巨石が出現し、マスコミの話題となった。

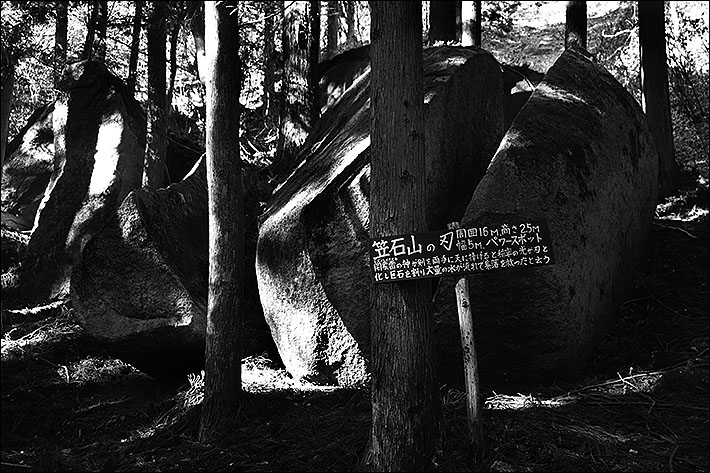

古代亀石の周辺にも、「笠石山の刃」(写真下)「笠岩」、「二艘船石」「博打石」「五十人石」など、名前のつけられた巨大な岩塊、巨石が点在している。

◎◎◎

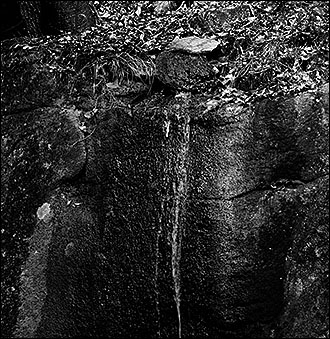

古代亀石の右手にある岩の上から、山の伏流水がつくる小さな滝が流れ出ている。亀石が古くから水に関わる信仰を集めているのは、この滝によるところが大きいのではないだろうか。

駐車場の片隅に「古代亀石の伝説」と題した案内板があり、そこに以下の記述がある。

西国から稲作が伝わって間もなく 陸奥地方のこの地にも数年日照りが続き 多くの餓死者が出たと言われている。里民が疲弊し混迷しているところに 二人の神様がこの地に降りて 山に入り雨乞いを続ける事数日、周辺が急に暗くなり稲妻が響き渡り大きな巨石が幾つも割れ その隙間から水が流れ出てやがてその水は田を潤したと言われている。その後一人の神は餓死した里民の死を悼み長寿を願って亀となり。もう一人の神は水の神となったと言われている。

令和6年3月吉日

都路町観光協会

ここに登場する2人の神様は、1人は餓死した里民の死を悼み「鶴は千年 亀は万年」にちなむ「亀」となり、1人は滝となって田を潤す水の神となった。亀石は水の神の顕現として祀られていたものと思われる。

また石の上部に、天狗が舞い降りた足跡があるとの伝承も、亀石が神が降りる磐座として信仰されていたことの証左であろう。

当サイトに登場する「亀石」は以下のとおりです。

※神奈川県厚木市の「七沢の亀石」

※奈良県明日香村の「亀石」

※岡山県岡山市の「亀石神社」

※長野県諏訪市、諏訪七石の「亀石」

◎◎◎

2024年12月15日 撮影

|

亀石右手の石から小さな滝が流れている。

|

笠石山の刃。「鬼滅の刃」にあやかった名称なのだろう。

古代亀石の周辺には、文字通り船の形をした「船石」や「博打石」といった巨石もある。

|

|