栃木県日光市の高層湿原・鬼怒沼(きぬぬま)に源を発し、利根川に合流し、太平洋に注ぐ鬼怒川は、塩谷町(しおやまち)佐貫(さぬき)で大谷川(だいやがわ)と合流する。

この合流点のすぐ下流に、鬼怒川から水を取り入れ、周辺の農地に供給する「佐貫頭首工」があり、その東向かいの川岸に、遠くからでも一目でそれと分かる高さ約64m(21階建ての高層マンションに相当する)の巨大な岩壁がそびえ立っている。

珪長質凝灰岩から成る大岸壁の中腹に、仏の顔が線刻されていることから、地元では「佐貫の観音様」と呼ばれ、大正15年(1926)に「佐貫石仏」の名称で国の史跡に指定されている。

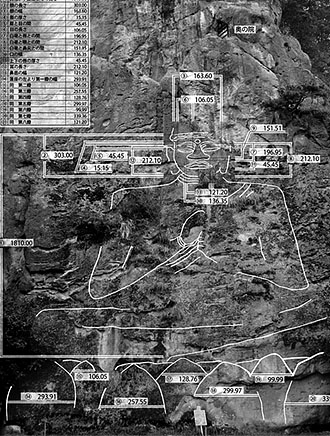

南面する岩壁は、長年の風雨によって著しく劣化(風化)しており、石仏の全体像を確認することは困難になっているが、平成25年(2013)に栃木県立博物館によって岩壁表面のクリーニングと3Dレーザー計測が行われ、石仏の全体像が明らかになった。

観音様と思われていた磨崖仏は、宝冠を戴き、胸の前で左手の人差し指を立て、右手でその指を包み込むように握る「智拳印(ちけんいん)」と呼ばれる印相を結んでいることが判明した。一般的に観音様は智拳印を結ばない。この調査によって、仏像は八葉の蓮弁台座に結跏趺坐(けっかふざ)した大日如来像(高さ18.2m、顔の長さ約3m、幅約1.64m)であることが確認された。

当地の残る古文書によると、奈良時代の天平神護元年(765)、讃岐国(香川県)多度郡の郡司であった藤原富正が、5人の従者とともに当地に移り住み、霊場を開いて磨崖仏を刻んだとされている。また、後年、同じ多度郡出身に弘法大師(空海)が、唐から帰国した翌年の大同2年(807)にこの地を訪れ、自らの念持仏をこの大岩に奉安し、藤原富正の子、富治の願いにより一夜にして彫り込んだという伝承も残されている。

◎◎◎

岩壁の上部、目を凝らして見ないと分からないが、石仏の右肩上に「奥の院」、別称「大悲窟(だいひくつ)」と呼ばれる木製の蓋をした洞穴がある。

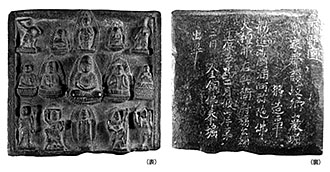

奥の院は62年毎に開帳されると伝えられており、明治12年(1879)の開帳の際には、古鏡2面とともに銅版阿弥陀曼荼羅(県指定文化財)が発見された。この曼荼羅の裏面に、鎌倉時代の建保5年(1217)の年代が記されており、これにより佐貫石仏の造像年代は平安時代末期から鎌倉時代初期と推定されている。

明治の開帳から136年後、平成27年(2015)3月に行われた開帳では、佐貫石仏を管理する東海寺(宇都宮市篠井町)の副住職らが、クレーン付きの高所作業車を使って奥の院に登り、開帳が行われた。その結果、奥の院から元禄15年(1702)に奉納された地蔵菩薩像(像高34.3cm)と江戸時代中期の作と思われる男神坐像(総高14.1cm)や銘板が発見され、洞穴の大きさは入り口の高さ1.5m、幅1m、奥行き2.05m(約1.2畳分)であることが分かった。

佐貫石仏の下部には、河川の浸食によってつくられた空洞が2カ所ある。向かって左側の西洞穴は「白龍洞」と呼ばれ、開口部3m、間口11m、最大幅20m、奥行9m。中に観音堂が建てられており、その周辺には石仏等が配置されている。

向かって右側の東洞穴は、開口部高さ2m、間口6m、最大幅8m、奥行9m。中に石造りの祠が置かれ、周囲に小石が散りばめられている。

また、岩壁の頂上部に、天然物とも人工物とも判らない「亀の子岩」と呼ばれる奇岩が鎮座している。石仏から西へ約100mほど歩き、振り返って岩壁を見上げると見ることができるので、お見逃しなく。

◎◎◎

日本古来の神道では、自然に存在する巨石そのものが信仰の対象であり、岩に人工的な手を加えることはなかった。人の手によって彫られた磨崖仏は、仏教の伝来後、山岳修験者たちによって平安時代後期から鎌倉時代にかけて盛んに造立されたものである。

昭和38年からはじめられた佐貫石仏の発掘調査では、左右2つの洞穴から縄文時代早期から弥生時代にかけての遺物が見つかっている。また、東側の杉林の奥には、縄文時代後期の環状列石(ストーンサークル)が存在しているという。

現在、佐貫石仏は仏教遺跡として佐貫観音院(東海寺の別院)に管理されているが、元は神が宿る磐座として崇められ、左右2つの洞穴は古くから信仰や祭祀の場として利用されていたものと思われる。時代の変遷に伴い、神のあり方は変化するが、聖なる場所は長い歴史を超えて継承されるものである。

◎◎◎

2025年9月22日 撮影

|

佐貫石仏の計測値。

『史跡 佐貫石仏保存活用計画』栃木県塩谷町より転載

奥の院より発見された「銅版阿弥陀曼荼羅」。

大きさは縦17.9cm×横16.5cm、厚さ0.9cm。

中央に阿弥陀如来像を配し、

3段5列に諸仏(15仏)を肉彫風に鋳出している。

裏面には「下野国 氏家郡佐貫郷厳堀……

建保五年(1217)丁巳二月……。」の

陰刻52文字が見られる。

『史跡 佐貫石仏保存活用計画』栃木県塩谷町より転載

|