今回は、都内から中央道で山梨県に入るのではなく、埼玉県秩父市と山梨市を結ぶ雁坂(かりさか)トンネルを抜けて峠を越え、笛吹川(ふえふきがわ)に沿って国道140号線(雁坂みち)を下るコースを走り山梨市に入って行った。

三富下萩原(みとみしもはぎはら)の山王(さんのう)神社は、乾徳山(けんとくさん、2031m)の南麓を流れる徳和川と笛吹川が合流する「徳和入口」の信号から南方に約650m走った国道140号線沿いの高台に鎮座している。

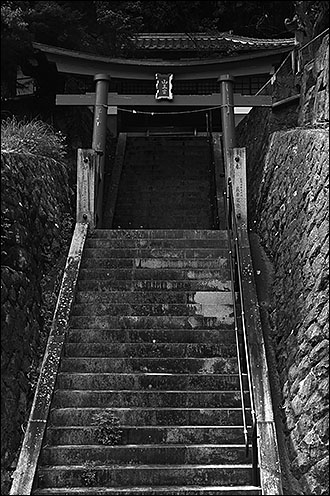

参道の石段に、神社入口の目印となる朱塗りの木造明神鳥居がある。これを上ると拝殿につきあたるが、神社参りの際は必ず社殿の裏側もまわって見てほしい。拝殿の裏にも石段があり、その先に一重の玉垣に囲まれた一間社流造りの本殿がある。六尺四方の小規模ながら銅板葺きの精緻なつくりで、組物も美麗であった。

◎◎◎

国道沿いに立つ神社だが、本殿の周囲は森閑とした森の気配に包まれている。本殿の後方に、いかにも雅趣のありそうな数十の自然石から成る磐座群が見られ、ここが社殿以前の祭祀の場であり、当社の起源はこの岩場からはじまったものと考えられる。

磐座群の前に、5の祠を一つにまとめた5連タイプの祠が置かれ、側に「五幣社」と記された標柱が立てられている。祠の一つひとつに銅製の御幣が貼られていて、その下に神社名らしきものが書かれている。なにが祀られているのか気になるところだが、墨が退色しており文字を判読することができなかった。

当社の北約6kmの地点に、古くから山岳信仰の修験者たちが訪れた信仰の山・乾徳山がそびえている。当社が乾徳山の山裾に鎮座していることから、当社は山の神に根差した乾徳山の里宮的な存在であったと思われるが、詳細は資料がないため定かなことは分からない。

乾徳山については、江戸時代後期の地誌『甲斐国志』に、元徳2年(1330)、塩山の恵林寺(えりんじ、甲州市塩山小屋敷)を開山した夢窓国師こと夢窓疎石(そせき)が、一夏座禅を組んで修行したとする伝承が記されている。山頂部には国師が座禅を組んだといわれる座禅石や月見岩、髪剃(ひげそり)岩、鳳(おおとり)岩など数々の奇岩があるという。

◎◎◎

当社の祭神は、大国主命と大山祇命(おおやまつみのみこと)。境内には、金毘羅神社と熊野大権現の末社が祀られており、市指定の天然記念物「山王権現の大杉」(2本)がそびえている。

「山王」とは、山の大王というほどの意であり、日本全国に約3800社あるという日吉・日枝・山王神社の総本宮・日吉大社(滋賀県大津市)の祭神・大山咋神(おおやまくいのかみ)と大物主神(または大国主神)の両神のことを指す。

また「権現」とは、本地垂迹(ほんじすいじゃく)で仏と神が習合して、日本の神が権(か)りの姿(垂迹)をとってこの世に現れることをいう。

ちなみに「山王」の名称は、比叡山に延暦寺を創建した最澄(767-822年)が、唐で入寺した天台山国清寺に祀られていた「山王元弼真君(さんのうげんひつしんくん)」になぞらえて呼ばれるようになったものである。

当社の祭礼は、往古より4月の申(さる)の日(現在は4月18日)に行われ、室伏の日吉山王神社(山梨市牧丘町室伏2990)、成沢の唐土(とうど)神社(山梨市牧丘町成沢1108)の2社とともに、上神内川の山王権現(神部神社、山梨市上神内川920)に神幸し、甲州三御幸の一つとされ有名であったという。

申の日に祭礼が行われるのは、これも日吉大社の神使(しんし)である「猿」にちなんだものだろう。古来より、猿は「神猿(まさる)」とも呼ばれ、「魔が去る」、「勝る(まさる)」に通じる縁起がよいものとされていた。

◎◎◎

2024年8月25日 撮影

|

国道に面した山王神社の石段。

鳥居の扁額には「山王宮」と記されている。

|