�@�������Đ푈��Ԃɂ���A����������̗l���������Ă���C���N�̍����͉��Ɉ����Ă��B�C���N����ʔj���ۗL���Ă���A�Ƃ̝s���������R�������āA����I�ɑ����ւƐN�������č��哱�ɂ���Ăł���B���ێЉ�̕��a�̊肢���������A�E�C�A�j��A�������C���N�������̂ł���B�����Ă��̉R�̌������L�̖ڂ̂悤�Ɏ����玟�ւƕς���Ă������̂ł���B

�@���̕č����N�������푈��N���Njy����̂��B���{�͕č��̌������푁���x�����A���q����h�������̂ł���B�����č��x���ɉ��I���������������{�́A�Ɨ����ƂƂ��Ă͂��Ȃ�ٗl�ł���B�������������t�����ێЉ�̋K�͂ɔw�y����č����Ђ߂�͖͂����A�����邪�Ԃł���B

�@�u���q���C���N�h�����~�i�ׁv���S���e�n�Œ�i���ꂽ�B�S���̎s���v�R�C�Q�T�P��(�ꎟ������܂ł̒�i�����l���j�������ɂȂ�A�u���q���̃C���N�h�����~�����������v�Ƃ��āA����퍐�Ƃ��A2004�N2��23�����É��n���ٔ����ɔ��������߂��̂ł���B������|�͎��̂Ƃ���ł���B

�@�P�퍐�́A�u�C���N�ɂ�����l�������x�������y�ш��S�m�ێx�������̎��{�Ɋւ�����ʑ[�u�@�v�ɂ��A���q�����C���N�y�т��̎��Ӓn����тɎ��ӊC��ɔh�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�Q�@�퍐���u�C���N�ɂ�����l�������x�������y�ш��S�m�ێx�������̎��{�Ɋւ�����ʑ[�u�@�v�ɂ��A���q�����C���N�y�т��̎��Ӓn��ɔh���������Ƃ́A�ጛ�ł��邱�Ƃ��m�F����B

�@�R�@�퍐�́A�����炻�ꂼ��ɑ��A�e���P���~���x�����B

�@���~�����A�ጛ�m�F�A�푈�═�͍s�g�����Ȃ����{�ɐ������錠�����N�Q����邱�Ƃɂ�萸�_�I��Ɏ邱�Ƃɑ��ĈԎӗ������������̂ł���B

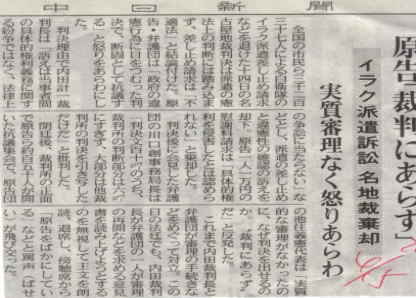

�@�������A2006�N4��14���A���É��n���ٔ���������6���@���c�v��ٔ����ٔ����A���c���Y�ٔ����A�����劲�ٔ����́A1,2�ɂ��ċp���A3�͊��p���ꂽ�B����̎����I�R���ɓ��ݍ��܂��ނ����̂ł���B

�@�ٔ����̔��f�ŁA�u���@9���́A���Ƃ̓����@�\�Ȃ������������ɂ��Ă̋K�͂��߂����̂ł����āA�����̎��@��̌����ڕۏႵ�����̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B���������A�u���a�v�Ƃ́A���O�Ȃ����ړI�Ƃ��Ă̒��ۓI�T�O�ł����āA���̓��B�_�y�ђB�������i�E���@�����l�ł��邩��A�����炪�咣���镽�a�I���������̓���͕s���ĂŁA���̊O���͂����܂��ł����āA����A�����Ƃ��Ĉ�`�I����̓I�ȓ��e��L������̂Ƃ͔F�ߓ�A����������Ƃ��āA�e�l�ɑ��A��̓I�������ۏႳ��Ă���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��i�ō��ٕ������N6��20����O���@�씻���E���W43��6��385�ŎQ�Ɓj�B�v�Ƃ��Ă���B

�@���̂悤�Ȕ����ł́A�푈�������̂��̂ƂȂ�A���r�݁X�ƂȂ��ď��߂āA�l�̌�������̓I�ɐN���ꂽ�����m��Ȃ�����A���Ɣ�������������Δ��f���������܂��傤�A�݂����Ȃ��ƂɂȂ�B�ጛ�R���ɂȂ����ݍ��܂Ȃ��̂��B����ł͐��{�̌������ƂȂ�B

�@�i�@�������s�ׂ��邢�͐������Ƃ��Ĉጛ�R����������Ă����̂ł́A�@�̉��ɂ���������E�����E���`�̋���y�ѐ^���̒Nj����ׂ���Ȃ����肩�A����̌��������������邱�ƂɂȂ�B����͖��炩�Ɏi�@�̎v�l�͂���Ⴢ����ނ��Ă���ł���A�i�@�̊ɖ��Ȏ��E�ł���B�i�@�̎��E�͎i�@�����Ɏ~�܂炸�A�����A��ɂ��ĎE�����Ƃ����Ӗ�����B�̂ɖ����ė~�������̂��B

�@���a�͍����e���̋�̓I�ȓ��X�̊����̒��ɂ����{�I�l���̒��j�Ȃ̂ł���B

�@���́u���q���C���N�h�����~�i�ׁv�ߒ��́A�č��哱�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�N���푈�̎��Ԃ𖾂炩�ɂ�����j�̏،��Ƃ������ׂ����̂ł���B�i�@���@���Ȃ锻�����������Ƃ��A���{�����S�������̐N���푈�̎����͏������邱�Ƃ͖����A�����o�邲�Ƃɂ��̑i�ׂ̎��ؓI���l�͑����A����������B

�@���j��������j���ق��̂ł���B

�@�u���q���C���N�h�����~�i�ׂ̉�v: �i�֘A��������۰�ނł���B

�@

�@(2006�N4��14�� ���É��n���ٔ����O�ŋL�^�A�e����͂���������^�ł���B)

2006�N4��15�� �����V���@����

2006�N4��14�� ���É��n���ٔ����O�ōR�c���錴����