※「写し」とは良質の砂鉄を伝統的な方法で精錬して打ち、元の刀と全く同じ「本物の刀」に仕上げたものです。

三振りのの刀剣

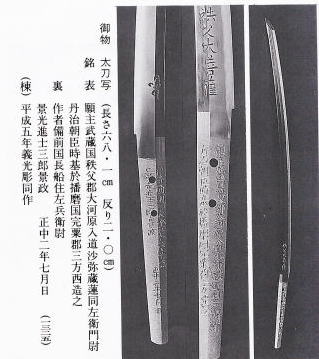

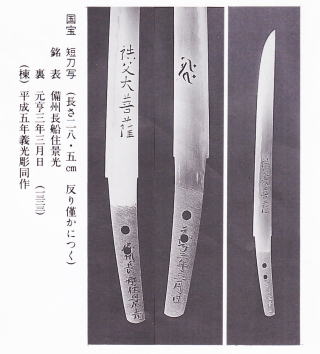

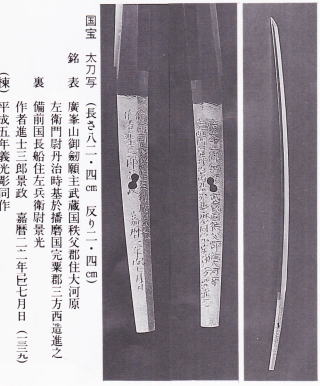

鎌倉時代末、東秩父村(旧大河原村・槻川村)を本貫地とする、丹党大河原氏が奉納した三振りの刀剣は、当村の歴史を考える上からも極めて貴重な資料です。これらの刀剣のうち二振りは(短刀・太刀)は国宝で埼玉県立博物館が所蔵し、一振り(太刀)は御物となっている。

郷土の先人が残したこの貴重な遺産を永く子孫に語り継ぎたいとの願いから、東秩父村では現代備前刀の名工の手によって「写し」としてここに再現されましたこの「写し」は、今和紙の里「歴史伝習館」で見ることができます。

丹党大河原氏とは

平安時代末から鎌倉時代にかけて活躍した武蔵七党の一つである丹党に属し、秩父地方に勢力をもつ中村氏の一族が当地に移り、大河原氏を名乗ったものと考えられます。幕府から戦さ(承久の乱)の勲功により、新たに所領を与えられ全国各地に進出していった武蔵武士が多くいましたが、大河原氏もこうした武士団の一人で播磨の国三方西(兵庫県宍粟郡波賀町)に移住しました。

故郷への想い

西国播磨国に移り住んだ大河原氏は、備前国(岡山県)長船派の刀工景光に三振りの刀剣を製作させ、秩父神社(秩父市)、廣峯神社(姫路市)に奉納しています。これらの刀剣には、「秩父大菩薩」、武蔵国秩父郡住」が刻まれており、遠く離れた故郷への重いが込められています。

刀剣のたどった道

大河原氏が奉納した三振りの刀剣は、その後神社を離れました。

国宝短刀は、上杉謙信の愛刀となり「謙信景光」と呼ばれ、上杉家で代々大切に伝えられました

御物太刀は、明治20年(1887)海軍郷川村純義が明治天皇に献上した事が知られ、現在御物となって宮内庁がもっています。

国宝太刀は、漢文3年(1663)四代将軍徳川家綱の日光東照宮社参の折、宇都宮口で出迎えた奥平美作守忠昌が拝領したことが記録に残っています