|

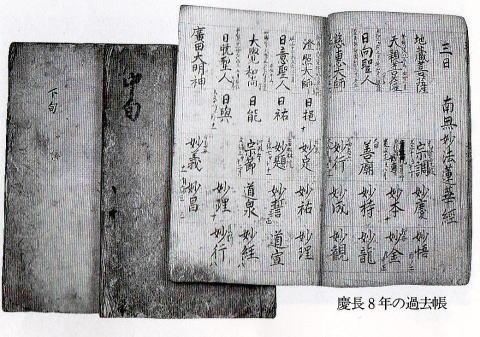

・浄蓮寺過去帳は慶長八年(1603)に浄蓮寺住職十五世日真上人によって作成されたものであり、十八世日尋まで約100年にわたって使用されていたとされる ・一般的に過去帳は、寺が亡くなった檀家の戒名や死去した年月日、享年などを記録をするものである。 ・この過去帳は8割ぐらいが作成者である日真上人の書体と思われる。作成前に寺で作成された過去帳が存在されていて、余白がなくなったため、新たに3分割した過去帳をつくり、前の過去帳の記事を写したものと思われる。 ・1か月の30日を3分割して、上旬(1日〜10日、中旬(11日〜20日)、下旬(21日〜30日)の3冊に分かれ、慶長以前の事柄も記されている。 ・古いものは作成年より100年前7の事柄も記されているが、慶長8年段階で没日などの対する加筆がされる可能性が低いため、慶長8年以前に関しても信頼するに足りるものと評価できる。戦国時代の松山城主上田一族がなくなった記事があるなど、資料の残存が少ない上田氏関係の情報が分かる貴重な資料である。 ・また江戸時代のキリシタン禁制の時期に村人全員が檀家になっていく過程が分かり、宗教社会史上においても貴重であるなど、県の歴史上価値が高い資料である。 。 |

*