|

|

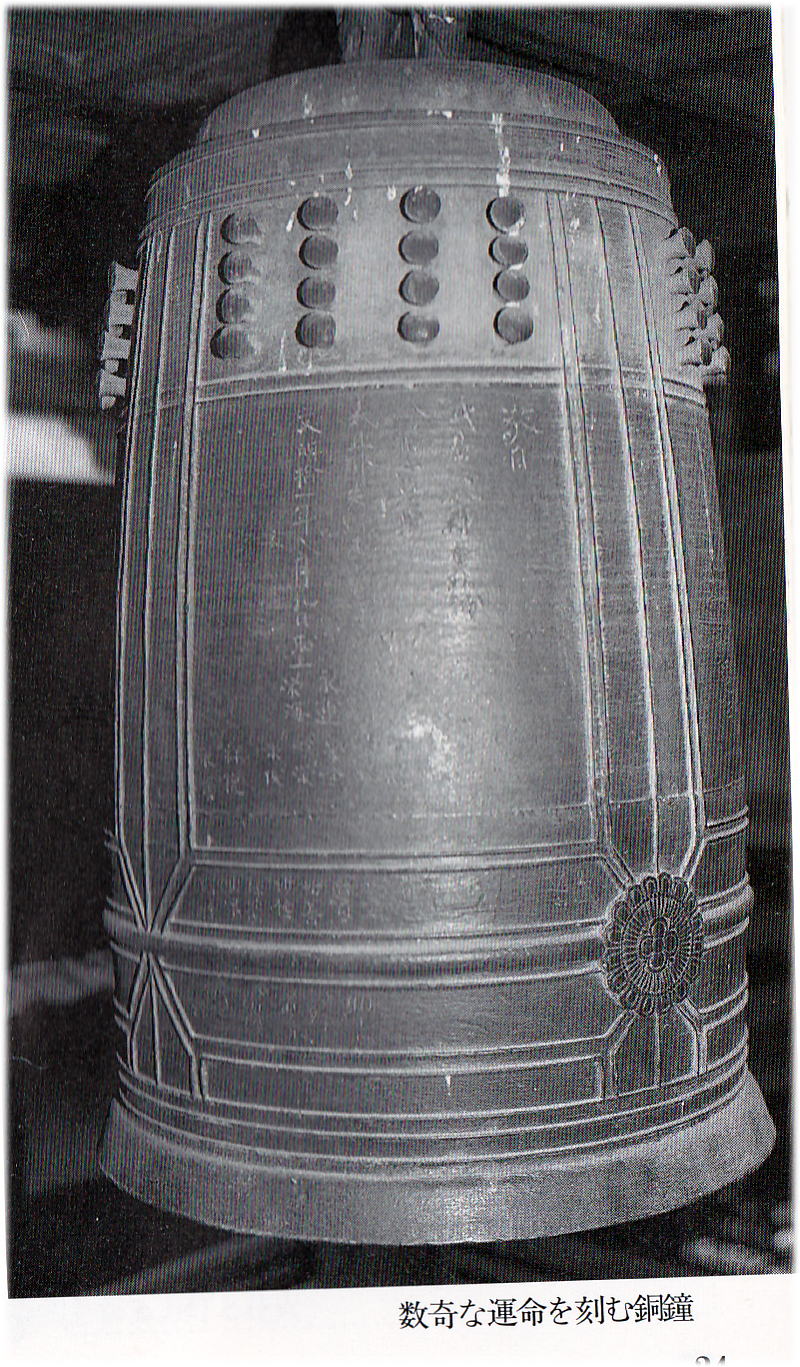

数奇な運命を刻む銅鐘(県指定文化財) 本堂から祖師堂へ渡る回廊の上に、鐘楼が設けられている。ここに吊り下げられている銅鐘は、戦国時代における釣鐘のたどった数奇な運命を刻んでいる。 銘文によれば、この銅鐘は、正慶二年(1333)に上州緑野郡板倉郷(群馬県藤岡市)円光寺の鐘として奉納されたものであるが、文明十一年(1479)には比企郡鎌形郷(嵐山町鎌形)の八幡山神社の鐘として、矢野安芸守によって奉納され、二年後の文明十三年(1481)に再び、この浄蓮寺へ奉納されて入る。(さきたま文庫 浄蓮寺より) |

|

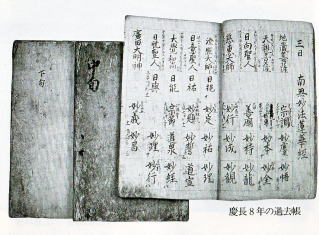

慶長8年の過去帳(村指定文化財) 浄蓮寺には慶長八年(1603)に十五世日真上人によって作られた古い過去帳がある。 「過去帳」は松山城主上田氏一族の武将やその家族、あるいは、上田氏の重臣、上田氏ゆかりの武将たちの法名が数多く記載されている。この「過去帳」は、戦国期の上田氏にかかわる出来事を跡づけるものとして、戦国史上貴重な古文書として注目されている。(さきたま文庫 浄蓮寺より) |

|

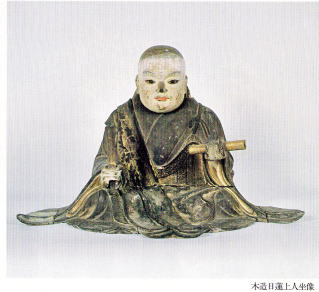

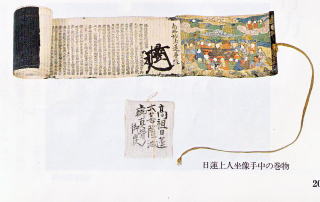

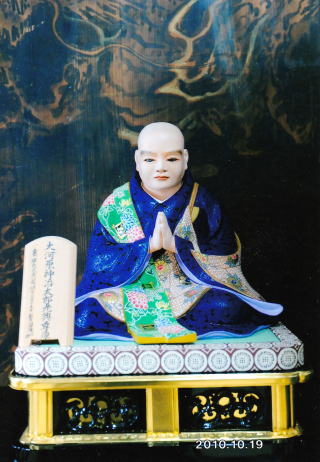

木造日蓮上人像蓮 祖師堂に安置している日蓮上人像は古くから厄除けの祖師として信仰をあつめている尊像である。 檜材寄木造りで玉眼を施し、胡粉地に彩色を施す。法衣に袈裟をまとい右手に中啓、左手に経巻を持って座した日蓮上人の姿を刻している. この像の胎内にには蒔絵小箱が納められ、この中に「高祖日蓮大菩薩池上御真骨ノ御炭}という骨灰と「延亨ニ巳丑天三月佛誕生日 於甲斐国甲府奉書写之 太田新十郎平林寛 円寿院空山日■ (花印)」の奥書をもつ版本の妙法蓮華経一巻が納入さrている。像高32センチを彫る。室町時代後半頃の造立と考えられる。(さきたま文庫 浄蓮寺より) |

|

日蓮上人坐像 手中の巻物 |

|

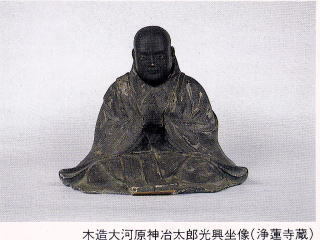

浄蓮寺を開基した 大河原神冶太郎光興坐像 檜材による寄木造り、玉眼で下地に胡粉を塗り漆塗で仕上げている。この像はは開基大河原神冶太郎光興像と伝えているもので室町時代末期の肖像彫刻である。膝裏には墨諸で、「菜色天正八歳庚辰壬三月十九日 願主日雄}とあり、浄蓮寺十一代住職日雄を願主として、鎌倉地方の仏師により造立されたものである。像高17.7センチ。(さきたま文庫 浄蓮寺より) |

|

塗り替え後の大河原氏木造釈迦誕生仏立像(県指定文化財) 檜材による寄木造で、玉眼、彩色が施される。頭は螺髪で古い型式にのっとった造りを示し、ふくよかな肉体を持つ童子の姿を端的にまとめあげた優れた作例である。製作年代は鎌倉時代末から室町時代初期にかけてと推定される。像高は47センチ(さきたま文庫 浄蓮寺より) |

|

鰐口(村指定) 直径38センチの青銅製で銘文に太平山御宝前云々とあります。この太平山は栃木市の太平山神社のことで、神社に奉納された鰐口であることがわかります。上田氏は天正14年(1586)皆川城攻めに出陣しましたが、その時上田憲定が持ち帰り、浄蓮寺に奉納したと考えられる。鉄砲玉の貫通痕らしき穴があるのも当時の戦事情を知る上で貴重なものです(さきたま文庫 浄蓮寺より) |

|

足立家鋳物師関係品「銅鐘」(村指定) 村指定の工芸品として、浄蓮寺檀家足立家鋳物師製作の銅鐘がある。 足立家は代々弥兵衛を名のる鋳物師の家柄で、甲州都留郡の足立家鋳物師の流れを伝える。足立家鋳物師が大河原において土着した時期は定かではないが、浄蓮寺の銅鐘は足立弥兵衛道堅により天保二年(1831)四月に奉納されたものである。本堂廊下部分の天井にかけられており、その造りは丁寧で、地肌も美しく優れた作品である。(さきたま文庫 浄蓮寺より) |

造 造 |

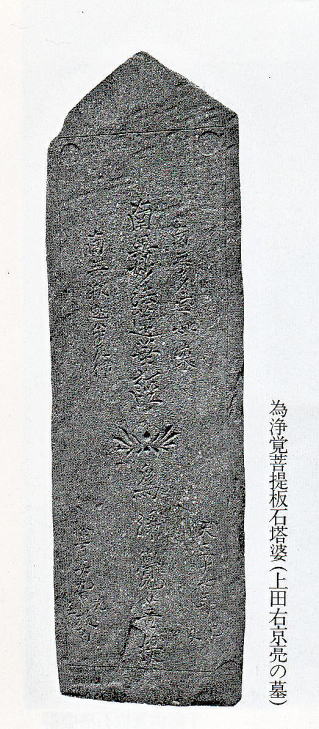

為浄覚菩薩板石塔婆(村指定文化財) 天正17年11月29日に浄覚の菩提を弔うために造立された板石塔婆で、浄蓮寺祖師堂の南側墓地内にある。この浄覚は「慶長八年の過去帳」により上田右京亮であり、天正十六年(1588)正月十四日に没したことがわかる。(さきたま文庫 浄蓮寺より) |

|

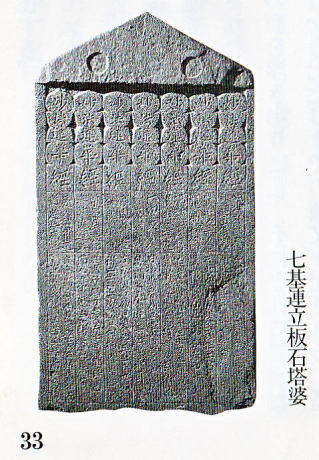

七基連立板石塔婆(県指定文化財指) 七連碑とも称される板石塔婆で、県指定文化財になっている 。この塔婆は、浄蓮寺十三世日栄上人の供養の為建立されたものである。表面に七本の卒塔婆の形を浮き彫りにし、それぞれに初七日から七七日までの願文が記されている。高さ1,11センチ、幅60センチの大きさで碑の表面に「文禄四歴乙未七月吉日」と陰刻される。七基連立板石塔婆としては他に例がなく、国内では唯一の資料である。 (さきたま文庫 浄蓮寺より) |

|

上田憲定夫人の墓(村指定文化財) 村指定の文化財として保存されている板石塔婆である。 「□□院妙上尊位 文禄四年乙未正月二十九日」等の銘文が陰刻されている。この板石塔婆は上田憲定夫人の墓石として建立されたことがわかる。彫りは浅く弱弱しいが、末期の板石塔婆としては極めて大形である。(さきたま文庫 浄蓮寺より) |