- フーガの技法(BWV 1080)

バッハを愛好する人は多いが、お気に入りの曲は様々だ。私の場合は「フーガの技法(BWV 1080)」である。「無伴奏バイオリン」や「無伴奏チェロ」も好きだし、「管弦楽組曲」や「ブランデンブルグ協奏曲」だって当然好きだ。他にもバッハで好きな曲は枚挙にいとまがないのだが、それらの中でも「フーガの技法」は別格なのである。

1988年頃にこの曲を初めて聴き(弦楽奏)、しばらく聴くうちに完全にのめり込んでしまった。特に5番である。5番を聴いた回数はこの10数年間で軽く万のオーダーに達している。

- 「フーガの技法」は理屈抜きに素晴らしい曲なのだが、理屈の面でも特筆すべき曲である。「フーガ」とは作曲技法の一つであり、1つの単純な主題が一定の法則に則りつつ様々なバリエーションで繰り返され、幾重にも重なりながら曲が進行する。曲名に「フーガの技法」とあるが如く、この曲集は様々なフーガ技法のオンパレードであり、この驚嘆すべき技法を理解することも曲を聴く上での楽しみとなる。

バッハはフーガに対して愛着を感じ自分の技術にも相当な誇りを持っていたそうだが、当時は既に「古くさく難解な技巧」として敬遠される傾向にあったらしい。その様な時代背景の中でバッハは敢えてフーガにこだわり、「フーガの技法」を後世にフーガ技術の手本として残すべく作曲をしたらしい。そして最晩年に視力がかなり弱ってもこの曲を書き続け、「フーガの技法」の作曲途上で他界した。バッハは妻子を養うために貴族のため、教会のため、弟子の教育のために数多くの曲を書いた。しかし「フーガの技法」こそはバッハが自分のために書いた曲ではないかと思う。バッハにしか書き得ない曲であり、バッハの凄みや執念すらを感じる曲である。

- 「どうしてわざわざフーガなどというルールに縛られて作曲をするのか。自由奔放に曲を作ったら良いではないか」という疑問を持つ方も多いと思う。しかし私は「厳しいルールがあればこそこの曲がある」と思うのだ。フーガの厳格なルールがあればこそ、甘美だとか勇壮だとか、ありきたりの表現を超越した楽想がほとばしり出ているのだと思う。

とは言っても音楽の好みは極めて主観的なものだし、言葉で表現できる類のものではないし、おまけに私は文才もないからこの辺で止めておこう。

- 「フーガの技法」5番を聴く

参考までに私がMIDIを使って演奏した「フーガの技法」5番をMP3形式で用意しました。どうしても雑音が入ってしまって聞き苦しいところもありますがご容赦下さい。いつか雑音を取り除き、なおかつ後述の「ピアノロール画面」付の演奏ファイルを準備したいと思います。また、この演奏に用いたMIDIファイルも用意しました(音源によっては、重なった音が途中で切れてしまう現象が起こる場合があります)。

- MIDIとの出会い

1990年頃にMIDIに興味を引かれた私は、Macintosh IIcx用にOpcode社のVision(シークエンサーソフト)とRolandのD-10(キーボード付きシンセサイザー)を買って色々と遊び始めた。そして当然の様に「フーガの技法」をMIDIで演奏したのだが、それによって思いもかけない発見が色々とあったのだ。

- 「フーガの技法」を目で見られる

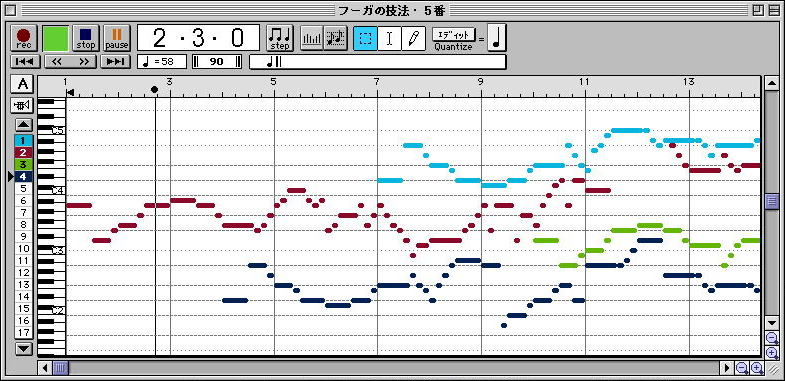

「4声フーガを味わう」とは言っても「言うは易く行うは難し」。4声を全て聴き分ける事など、バッハならぬ我が身には到底不可能であり、おまけに私は楽譜も満足に読めないのだ。しかし救世主はMIDIシークエンサーの「ピアノロール画面」である。これならば曲の進行に応じてどの様なバリエーションが演奏されているのか、素人の私にも一目瞭然。フーガを理解するには格好の手段なのである。

下の図がピアノロール画面だ(Macintosh用のEZ Vision)。縦軸が音程、横軸が時間である。これは「フーガの技法」5番の冒頭部分だが、茶色の横棒12本分がフーガの主題である。その次の藍色のと水色は上下が反転しているのが簡単に分かる。そして黄緑色で主題が繰り返されているのも見て取れるが、この辺になると素人の耳にはもはや聴き分けることは出来ない。そして曲の中ではこの主題が何回も手を換え品を変え出現するので判別はまず不可能である。しかしピアノロールを見れば主題の変遷が一目瞭然だ。素人がフーガを堪能するにピアノロールに勝る手段はないと思う。

- 好きなテンポで演奏できる

CDなどで聴く「フーガの技法」はどの演奏もテンポが速めだ。特にピアノの演奏ではこの傾向が顕著である。ところが「フーガの技法」で各パートの複雑な絡みを味わおうとすればゆっくり目に演奏してもらわないと困る。そしてMIDIならば好みのテンポで演奏できるのだ。

また曲の途中で勝手にテンポを落としたり場合によっては休符を入れる演奏家も多い(5番の53小節目はまず間違いなく勝手に休符を入れられる)。これを演奏家の解釈と言うのだろうが私はこれが気に入らない。ここはバッハが作曲したとおり一定のスピードで演奏し、自分の頭で好みの解釈を加えたいのだ。MIDIならばこういう事が出来る。

そして極めつけは通常のテンポの10分の1位の速度でゆっくりゆっくり、それぞれの和音をじっくりと噛みしめながら聴く事だ。これは自分で演奏できる人以外に出来る芸当ではない。しかしMIDIならばこれが出来る。

- 好きな楽器で演奏できる

「フーガの技法」は演奏すべき楽器が指定されていない為、様々な楽器で演奏されている。パイプオルガン、ピアノ、弦楽器、等々。そしてMIDIで演奏する楽しみの一つは、これ以外にも様々な音色で演奏できることである。尺八でも良いしボーカルでも良い。それぞれに違った趣がある。

「フーガの技法」は各声が複雑に絡み合った和音が美しい。テンポを極端にゆっくりにして和音の変化を聴いていても飽きないほどなのだ。だから減衰の早い楽器(ピアノなど)では和音の魅力が十分に味わえない。私個人としては和音の重なりが美しく響くのでパイプオルガンによる演奏が一番気に入っている。

- それでも自分で弾いてしまった!

ちなみに私は「フーガの技法を自ら演奏したい」という欲求をどうしても抑えきれず、1990年の後半から無謀にも練習を開始した。お気に入りの5番である。私がその時に両手で弾ける曲は幼稚園の時に習ったバイエルの曲2曲と「猫踏んじゃった」の3曲しかなかった。だから両手で弾ける曲の4曲目がいきなりフーガの技法なのだ。

幸い家内にピアノの覚えがあるので、指使いを楽譜に書き込んでもらって基本的なコーチ(椅子にはこう座るとか、指はこれくらい曲げるものだとか、そういう演奏以前のコーチだ)を受けながら練習を始めた。4声を弾くのだから4本の指はどれか鍵盤を押さえており、しかもある鍵盤を押さえる指を途中で交換しながら、空いた指はすかさず別の鍵盤を押さえるという、ピアノを弾く方には当然の、しかし私にしてみれば超絶技巧を繰り返せねばならない。とにかく1小節ずつ、根気よく、辛抱強く、根気よく、辛抱強く、繰り返すしかないのだ。「絶対に弾けるようになるはずないから、諦めて2声のインベンションで妥協したら?」という家内の声を励みに、平日は平均2時間、休日は平均で5〜6時間という練習を半年間続け、遂に弾けるようになったのである。「フーガの技法」しか両手でひけるまともな曲はない、という人間が他にもいたらお目にかかりたいと思う。

- この様に「フーガの技法」は私の趣味生活には欠かせない曲です。機会があれば是非お聞きいただきたいと思います。

|