(その3)疏水(そすい)~山科

・・・・・・池の出口の一つ、疏水を行きます・・・・・・

行った日 : 2021年10月15日(金) 天気良好

(11月19日補足)

前回は琵琶湖疏水を大津から京都を目指して下り、山科盆地の北端

まで進みました。今回は京都目指して疏水を追求していきます。

1.東海道線が見える疏水

前回は、諸羽(もろは)トンネル東側の四ノ宮(しのみや)船溜まりで

終えたのでした↓ここからは、まずトンネル上部の諸羽山を南に回り

込み、西出口を目指します。

四ノ宮船溜まり↑

埋め立て後の旧水路跡↑ 旧水路付近から見えるJR線↑

当初、疏水は諸羽山の南山麓沿いに作られたが、国鉄東海道

線の複々線化と湖西線の新設に伴い、疏水の流路を変更する

ため、諸羽トンネルが作られた(1970年完成)。

遊歩道になった旧水路↑ 井戸のような物。何?↑

ここでも「コロナ」の文字がそこら中に。

諸羽トンネル西口↑ 船を止める広さがある。

水中の白線は船のコースを示しているのでしょう。

トンネルは後の時代に追加で作られたためか「扁額(へんがく)」

は付けられず、「第一、第二、第三トンネル」とも呼ばれません。

東口が見える。↑トンネルの長さは520m。 西方向を見る↑

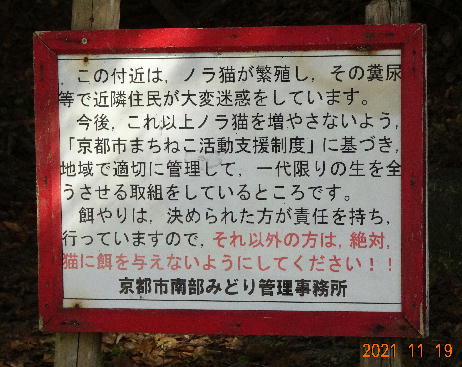

「京都市まちねこ活動支援制度」↑

安朱(あんしゅ)橋(11月撮影)↑ ↑トイレが遠い

安朱橋は観光ガイドによく出てきます。北に徒歩10分で天台宗

門跡の毘沙門堂へ、南へ徒歩10分で山科駅へという具合。

2.水路の立体交差

安朱橋に続き安朱西橋を通過すると、川と交差する箇所に来ます。

つまり疏水の下を川が通っているのです。北から流れてくる安祥寺

川(あんしょうじがわ)を疏水が越しているのです。

さあて、その仕組みは?

安祥寺川(北から流れ来る)↑ 同(南へ流れる)↑

北側へ渡って確認。

疏水の下に潜って南へ↑ フェンスは疏水沿いの物

レンガ造りで相当に古そう。疏水の当初の物と分かる。上段のレン

ガが水路でこの高さを疏水が流れ、下段が川をまたぐ橋なのだろう。

※ 近くの説明板によると「安祥寺川は改修により水の流れを変

え、川をまたぐ煉瓦造りのアーチ橋を築くことで1887年河川の

上を運河が流れる立体交差が生まれたのである。」

安祥寺川上流からの流れ↑

右奥上方に管理棟らしき複数の建物。「京都市上下水道

安朱測水所」とあるので第2疏水の管理施設と想像できる。

つまり、第1疏水の北方約100mに第2疏水が流れているらしい。

洛東高校校舎(東から見て)↑ 正面は洛東橋、校舎↑

洛東高校は、疏水の北側に校舎、南側にグラウンドを持っている。

通学はグラウンド沿いの専用通路を通り、疏水の水面を見ながら

洛東橋を渡り校舎に入る。

安祥寺↑ 安祥寺前の橋から西方を望む↑

848年創建の安祥寺。平安時代は広大な寺域を持つ大寺院だった

そうです。

3.展望広場から天皇陵北側へ

疏水は南へ大きくカーブし、山科盆地へ少し突きだした形になる。

流れる草?の切れ端↑ 展望広場、山科盆地が一望↑

草刈りでもやっているのでしょうか?ずーっと切れ端らしきものが

流れています。南側が開け、山科の市街や山並みが一望できます。

JR東海道線や琵琶湖線に頻繁に電車が通過していくのが見えます。

鉄ちゃん界では有名な「山科大カーブ」↑

カーブといい高さといいSL時代からの有名撮影地だということです。

天智天皇陵(宮内庁の管轄)の北側と接している↑

陵は地図を見ると、南北約700m、東西約300mとけっこう広い。

正嫡橋↑ ここを登ると加藤清正ゆかりの本国寺がある。

憩(いこ)いの一時(ひととき)↑ 定番三点セット↑

山ノ谷橋↑ 奥に見えるのはトンネルか?↑

山ノ谷橋から山手(右方面)へ行くとハイキングコースの山道に

なっており、終点の岡崎に通じるようだ。

4.二つのトンネル

琵琶湖から、第1トンネル、諸羽トンネルを見て来たが、次は第2

トンネル、第3トンネルと続きます。

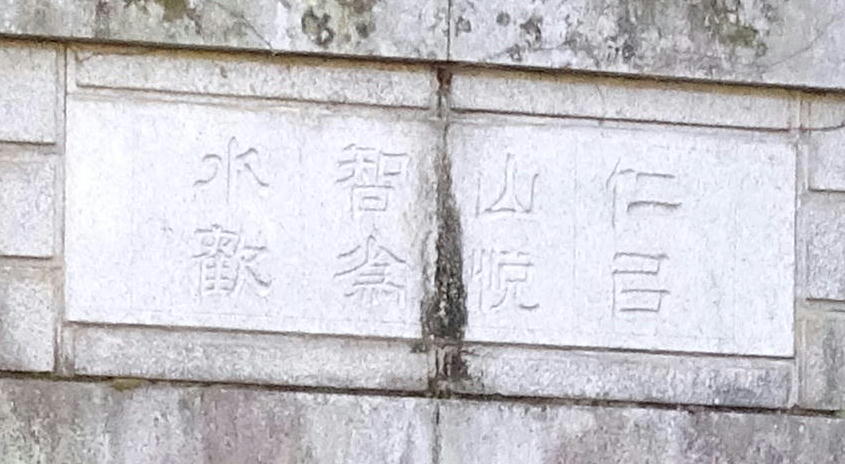

第2トンネル東口↑ 扁額「仁以山悦智為水歓」↑

書き方、読み方が難しい。額のとおり並べると、

水 智 山 仁

歓 為 悦 以

読み方:じんはやまをもってよろこびちはみずのためによろこぶ

意味:「仁者は知識を尊び、知者は水の流れをみて心の糧とす

る(論語)」とのこと。漢字は書体の違いもあってなかなか難しい。

揮毫者:井上馨

トンネルの中、入り口すぐの銘板を書き写すと、「名称 琵琶湖

第1疏水第2トンネル、延長 125m、断面 馬蹄型、竣工 明治

20年12月30日、改修 昭和49年5月31日、京都市水道局」

とある。

トンネル内部↑ 右側に銘板が見える。 東(上流)方面↑

第2トンネルの南側から進む↑ 住宅街↑

トンネルの南側には住宅が広がる。地名は日ノ岡 東山台町。

宅正面の坂道を登って行く↑ 児童公園があった↑

第2トンネル西口↑ 扁額「随山到水源」↑

扁額は、

読み方:やまにしたがいすいげんにいたる

意味:山にそって行くと水源にたどりつく

揮毫者:西郷従道

トンネルが正面から撮れていなーい。低い柵をヒョイと越せば

行けたのに、根性が足りなーい。やはり公家の出かな?

低い柵と高い柵↑ 坂になっている住宅街↑

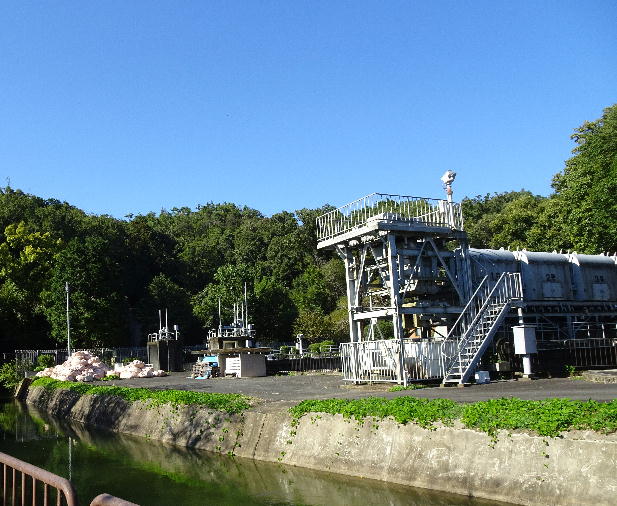

新山科浄水場取水池↑

水の利用が増えたため、1970年に「新山科浄水場」を作ること

になりました。ここがそのための取水池です。浄水場は約5km

南に作られたとのことです。

第11号橋↑ 「国指定史跡」のせいか?石碑も立っている↑

「日本最初の鉄筋コンクリート橋」の石碑が立っているこの橋、

1903年建造ですが、これには裏話があるようです。実はこの橋

は試験的に作られたもので、トロッコの鉄骨などで代用しセメント

も試験用のものだという。現在では鉄骨で補強し当時の面影は

なく、石碑も新設されたものという。

3.のところで述べた「山ノ谷橋」(黒岩橋)こそ日本最初の本格的

な鉄筋コンクリート橋だというのである。

(参考 ONLINE MAGAZINE Roof-net www.roof-net/

index.php?)

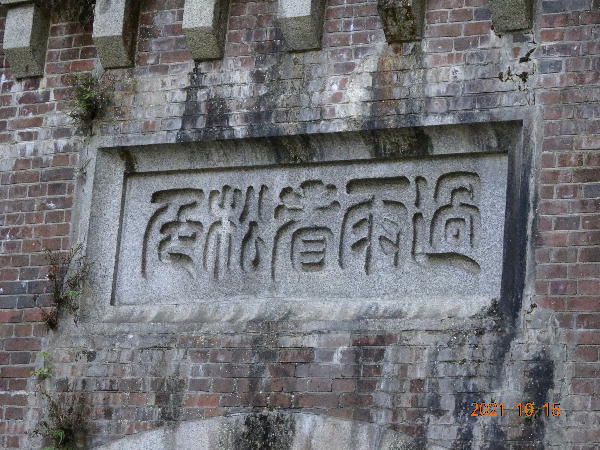

第3トンネル東口↑ 扁額「過雨看松色」↑

読み方:かうしょうしょくをみる

意味:時雨が過ぎるといちだんと鮮やかな松の緑をみることが

できる(唐・盧綸の詩)

揮毫者:松方正義

以上、書くことが次々出てきて切りがないので、

ここでマウスを置きます。

次回はいよいよ見せ場の多い岡崎へ進み、一区切りとなります。

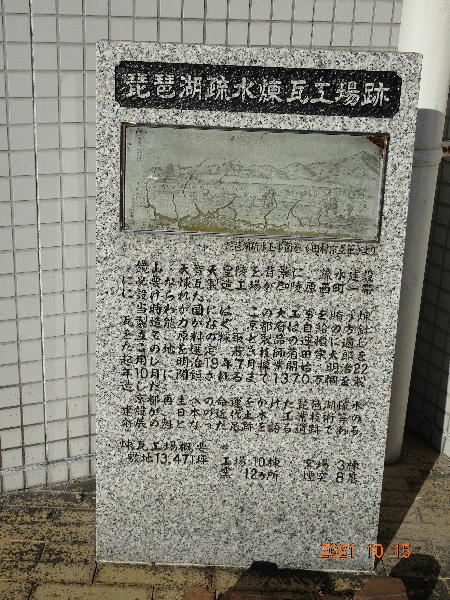

三条通りに面するビルの前にある

「琵琶湖疏水煉瓦工場跡」の碑

下方の黒い物が煉瓦の実物らしい。

「当時のわが国には、

この大工事を賄う煉瓦製造能力がなく、

京都府は自給の方針を立て、・・・・・

この地を選定・・・・・1370万個を製した。・・・・・」