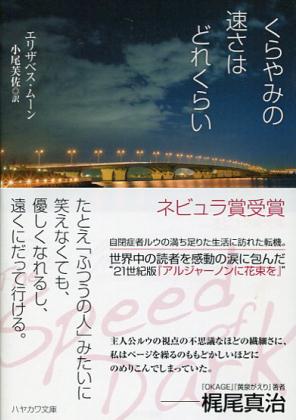

エリザベス・ムーン/小尾芙佐訳

『くらやみの速さはどれくらい』 解説

大野万紀

ハヤカワ文庫

2008年12月10日発行

(株)早川書房

THE SPEED OF DARK by Elizabeth Moon (2003)

ISBN978-4-15-011693-4 C0197

「暗闇は光がないところのものです」とルウは言った。「光がまだそこに来ていませんから。暗闇はもっと速いかもしれない――いつも光より先にあるから」

本書は2004年度のネビュラ賞長編部門を受賞した、エリザベス・ムーンの長編、THE SPEED OF DARKの全訳である。2003年に書かれた本書は、21世紀版『アルジャーノンに花束を』と評せられ、35歳の自閉症の男性を主人公にして、近未来における彼の人生と社会との関わりを描いた、シリアスで感動的な作品である。

この時代、自閉症に関する画期的な療法が開発され、幼児期であれば治療可能なものとなっていた。またそれ以前に生まれた者であっても、ある種のトレーニング法によって症状を著しく緩和し、就職して日常生活が営めるようになっていた。

本書の主人公、ルウも、一人で生活し、大企業に就職して、ルウのような者のみで構成される部署で、〈健常者〉とのコミュニケーションには悩みながらも、特にひどい不自由はなく暮らしている。フェンシングのサークルに入り、サークルの女性に恋愛感情も抱いている(このあたりは、現実でいえば、自閉症というよりアスペルガーなどの高機能のスペクトラムに近い描き方がされているといえるだろう)。企業の方でも、彼らのパターン認識力や特定な事象への集中力を生かした専門部署を立ち上げ、彼らのために特別な環境を用意するなどの配慮をした上で、それなりの業績を上げている――という、現実から見ると、未来はぜひともこうあってほしいという夢のような世界が描かれている。

しかし、暗闇は光よりもっと速いかもしれない。彼らのような〈患者〉を完璧に〈治療〉し、〈健常者〉と同じにできるかもしれない治療法が開発される。彼らを雇うために必要な余分な出費、特別な環境、一般社員とは違う配慮、そういったものを無駄と考える会社のボスが、彼らにこの療法の人体実験を受けるよう強要する。障害者の雇用を守る法律があるので、あからさまには言わないまでも、拒否すればリストラされるのは明白だ。

部署の責任者である彼らの直属の上司は、いつも彼らに良くしてくれる思いやりのある人物だが、人間的な弱点のある〈健常者〉であり、ジレンマに悩みながらも、ボスの意向に表立って逆らうことはできない。彼らから見れば頼りにならない会社側の人間にすぎない。

会社とは別に、フェンシングサークルでのルウを取り巻く人々とそこで発生する事件、事件の捜査でルウと接することになる警察官、そういった様々な人々の思いの中で、ルウは最終的に自らの決断を下すのだ……。

本書はネビュラ賞を受賞したSFである。自閉症者の社会生活とそこで起こる様々な問題を繊細な感覚で描いた普通小説としても読めるし、その面でも大変に感動的な小説なのだが、もう一つ、その中に大きなSF的テーマを見いだすことができる。それは、自分とは何か、自意識とは何なのか――それを現代科学の観点から考えようとするテーマである。そしてそのような領域にまで達した現代の(近未来の)科学技術に、われわれはどのように対するべきかというテーマである。

ルウが視点人物となるパートでは、自閉症の人が(というか現実的にはアスペルガーの人が、ということかも知れないが)どのように物事を感じ、人の態度や言葉にどのように反応するのかということが、とても細やかに描かれている。それは実際にアスペルガーの人が書いた書物と同様に、この症候が示す〈健常者〉とは微妙に、だが明らかに異なる観点を示してくれる。なるほど、われわれが何気なく示す態度や言葉が彼らにはどのように見えるのか、そこにはある種の驚きがある。しかし、それはちょっと変わっているとは思っても十分に理解できる範囲のものである。「世間一般の人と違うこと」に伴う不安や違和感は、重い軽いの差はあっても誰しもが共有できるものだからである(とりわけ古くからのSFファンにとっては。ぼく自身、ルウの観点には身につまされるところが多々あった)。読者はルウの感情を理解し、その観点を社会の多様性の中にそのまま受け入れようと思うだろう。

実際、〈障害者〉の〈治療〉といったことが、この多様性を認めようとする立場からは必ずしも正しいことだとはいえない、という議論がある。彼らが今あるそのままの姿で受け入れられ、暮らしていける社会こそ、あるべき姿であるといった主張である。それが間違っているとは思えない。だが治療が不要という主張も極端に思える。治療によって、その人はその人でなくなってしまうのか。本当の自分ではなくなってしまうのか――それこそ本書の最大のテーマでもある。ルウを見守る多くの人々は、ルウの自閉症を治すというこの治療法に反対する。半ば強制的な人体実験だから、という当然の部分もあるが、仮にそうでないとしても、ルウの個性であるその観点そのものを一般人と同じにしてしまうわけだから。

だが、ルウであるとは、どういうことなのか。自分が自分であるとはどういうことなのか。

かつてダニエル・キースの『アルジャーノンに花束を』で、知的障害者だった主人公が手術によって天才となり、それまで知らなかった苦悩を知ることとなる(その変化を見事に描いた、本書の訳者である小尾芙佐の名訳がある)その姿を見て、知能の低かった彼と天才になった彼が同一の人物ではないと考えられるだろうか。その社会への受け入れられ方や、それが彼にとって幸せだったのかどうか、ということは別として。

現代のSFは、このような哲学的テーマを、現代科学の知見を取り入れて積極的に追求しようとしている。例えば、グレッグ・イーガンやテッド・チャンの作品、日本でも小林泰三、菅浩江、飛浩隆らの作品にはこのテーマを扱ったものがある。

本書が早川書房からハードカバー版で翻訳された2004年、グレッグ・イーガンの『万物理論』が東京創元社から翻訳された。この小説は本書とは全くといってよいほど読後感の異なる〈ハードSF〉の傑作であるが、本書と同じテーマをその重要な柱としている。

自分というものを他者によって定義付けされること――ジェンダーや社会的な役割によって「こうあらねばならない、こう考えなければならない、こう接しなければならない」等々といった定義付けをされることの拒否が、それを可能とするテクノロジーを背景に、力強く打ち出されている。さらにそういった関係性の中における認識、自己意識といったものが何と宇宙論にまでつながっていくという大技が仕掛けられている。そのキーワードの一つとして〈自閉症〉というものが、そこでも重要な役割を示しているのだ。

エリザベス・ムーンは、1945年にメキシコ国境に近いテキサス州の小さな町で生まれた。ライス大学で歴史学を学んだ後、1968年から数年間、軍務について海兵隊でコンピュータ関連の仕事に従事。その後テキサス大学で生物学を学ぶ。軍務についている間に、ライス大学時代のクラスメートだった夫と結婚。1983年に長男が生まれたが、彼は自閉症だった。そのことが本書の成立に大きく影響しているが、決して彼がモデルというわけではないという。

子供のころからSFが好きで、ハインラインの作品に衝撃を受け、SFなんてゴミと同じだという教師に向けて感想文を提出したりしていた。高校のころからSF小説を書いていたが、本格的に書き始めたのは30代半ばになってからだという。デビューは1986年。マリオン・ジマー・ブラッドリー編集のアンソロジーとアナログ誌に短編が掲載され、88年には初の長編が出版された。その後、スペースオペラやミリタリーSFのシリーズを中心に20冊以上の著書を出版している(詳しいリストは後述の『栄光への飛翔』の巻末解説や著者のホームページを参照)。2007年には宇宙開発を主題にしたSF作家へ贈られるロバート・A・ハインライン賞を受賞した(ちなみにこの賞を設立したのは、NASAの科学者で、エリック・コタニの筆名でSFを書いている日本人、近藤陽次博士である)。

日本では、ハヤカワ文庫SFから〈若き女船長カイの挑戦〉シリーズが今までに3冊、『栄光への飛翔』『復讐への航路』『明日への誓い』が翻訳されている。本書とは全く傾向の異なる(彼女の作品では本書のみが特別なのだ)古き良きスペースオペラの雰囲気をもつシリーズで、あまりミリタリー色が強くないのも好ましい。

彼女は現在テキサス州オースチンの近郊に住み、教会で歌ったり、フェンシングのサークルでルネッサンス・スタイルのフェンシングを楽しんだりしているということだ。

著者ホームページはhttp://www.elizabethmoon.com/(英語のみ)。

最後に、蛇足ではあるが、実際に著者の息子がいったという「くらやみの速さはどのくらい」という疑問について一言。この疑問は決して非科学的な問いというわけではない。もちろん暗闇に速さがあるわけではないが、光に対する闇の卓越、無数の星があるこの宇宙がなぜ暗いのかという、オルバースのパラドックスと呼ばれる問題に通じる疑問であり、宇宙の膨張と光速度の限界によって生じる天文学の重要なパラドックスなのである。一見非常識に見える問いも、深い科学的な洞察につながることがあるものなのだ。

2008年11月