別冊恵比塵目次

01/30〜02/12

10/02/15

10/02/16

10/02/17

10/02/18

10/02/20

10/02/21

10/02/22

10/02/23

10/02/24

10/02/25

10/02/26

10/02/27

10/02/28

10/03/01

10/03/02

10/03/03

10/03/04

10/03/05

10/03/06

10/03/07

10/03/08

10/03/09

10/03/10

10/03/11

10/03/12

10/03/13

10/03/14

画像↑をクリックすると、当該日のブログページを表示します。

おたよりは

jin−san@japan.email.ne.jp まで

10/03/19 構成

|

開催前

10/02/15 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市(設営準備中)−

開催前日設営準備のスナップ。

赤帽は村を朝8時過ぎに出発して、午後2時頃に着いた。

あいにく冷たい雨模様。

小雨も降る。予備室があったので、まずはその部屋まで担ぎ上げる(1Fから2Fへ)。

実際のレイアウトを見て、さてどうするか配置をみてを協議。

まずは高機(たかはた)の組み立てをする。木の部品は全て組立て式。釘や

接着剤などは使用しない。はめ込み式である。

10/02/16 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 開催日−

開催初日風景。多数の展示品のスナップ。

外から高機(たかはた)が見える。

展示・からむし織製品/

染めと手作りの帽子/

レイアウトの詰め/

織姫OBのお二人、/

入口看板/

ワイシャツ(オーダーメード)、ネクタイ、ブラウスなど。

アフガン織りの商品。専用の袋の手提げ部分にはなんと、手作りのヒロロの縒り糸(縄)!

ハンカチセットなど。

村長もいらっしゃった。

いわき市の「東月(とうげつ)」が製作した福島県地場産品を使用したお雛様。

涼やかなパステル調ショール。

アフガン織り。

「青海波(せいがいは)」模様。

高機、

証明タグ

昭和村の紹介パンフレット。

10/02/17 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 2日目です−

『火の用心』。Fさんと会場へ。

本日より通常展示。

昭和村の『火の用心』を持ち込む。

草色の反物。

隠れた展示の小物(ふろしき)。

織姫の手作り品。

人の手だけで作ったとの説明で呆けた。

着物をお召しのお客様と、織姫の真剣対談中。

植物からこの糸になるまで遷移する消息が理解できていない。「ほう、ふう」

BSフジ「プライムニュース」『シリーズ地域活性化』

10/02/18 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 3日目−

空想会話/擬似昭和弁。

時空間無考証空想(妄想)会話(於:昭和八十五年首都圏恵比壽一丁目 雪)

M:「東京でもこーだに雪降ったな」

ツー、ヨリヨリ、−糸績みの音−

ズスー、−お茶を飲む−

10/02/20 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 5日目−

はたおり体験スナップ。Fさんグループが会場へ。

「ふるさと昭和村会」の会長もいらっしゃったそうだ。

高機(たかはた)織体験コース。

「わたし、出来っかね?」

元々は、「地機(じばた)織」という方式。

幼稚園からずっとご一緒のFさんグループ。

赤麻(あかそ)の手編みバッグに釘付け。

「桜餅の家」の人が作った。

季節の話とツーリング話。

日本文化と粋を愛した弥三郎氏の甥子さん。

若い女性(森ガール)。

原麻に興味深々。

都内にお勤め?の織姫OB。

商品を入れる紙袋の紐はヒロロを使った、手作りの縄!レアです。

アンケート用紙に記入。

《おまけ》

長野飯山市のコウゾ(紙の原料)の雪ざらしシーン。

10/02/21 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 6日目−

午後遅くになって入場してみた。

お客様に説明中。

展示(レイアウト)が変わった。

「北と南の交流展」の案内ハガキ写真にも使われた赤麻(あかそ)のバッグ。

昭和村と石垣島(沖縄)。

10/02/22 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 7日目−

オリンダ話。

改めてお雛様。

「オリンダ」話から、イタリア、「アサクラオイル オルチョサンニータ」話から御託話。

この際、日替わりででも、リピーターの方々のためにも、昭和村のあんじゃこんじゃを並べましょう!

甚八(パ)羊羹、エゴマドレッシング、大葉味噌etcも見せてください。からむし織の里の見本市です!

10/02/23 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 8日目−

オリンダ話。

福島県いわき市の『人形の東月』

オリンダの説明を聞く。「昭和村でこんなのアルンダ?」

暮らしのクラフトゆずりは。

苧裂き棒写真。

10/02/24 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 9日目−

糸関係。やっと、スナップの主題(テーマ)が出てきた(笑)

恵比寿駅構内・東京都写真美術館ポスター

ご近所の方。

糸を裂く道具。

「ウージー染」を想起。

糸となる前の前。

「おぼけ(苧ボケ)」

「ブンブン」は搬入されるか(笑)

「からむし原麻(げんま)」どれだけの糸が出来るか尋ねてみた。答えは後で(笑)

10/02/25 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 10日目−

つぐむ。てわっさ。

糸につむぐ(会場にて)。

からむしの原麻には「味がある」。

合わないからむしは、「少しイガイガ」する。

編み組細工の小笊(ザル)に入れた地機織の布。

自分で作って自分で着るん。

白いのバッグがあった場所に蔓編みのカゴが。

「オリンダ」の数も変わった(減った)気がするぞ。

山の生活ハンドバッグ。行きも帰りもおんなじ分だけ。

苧(ちょ)ブランド製品。

からむし織小間物製品。

13年ぶりにカタログ新調。

《おまけ》

朝日新聞夕刊で見た、松坂もめんの「しおり」。

10/02/26 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 11日目−

東京の空気に身を捩る原麻。

織姫OBのただ一品の作品。

会場で織った現物。

体験による記憶は、理屈ではないのですね、、、。

糸作りも見てもらいたい。織姫の創意工夫。

原麻は、乾燥して身をよじる。

「からむし」の帽子。

「苧(Cho)ブランド」商品を入れる紙袋。

一冬(ひとふゆ)かかって、やっと織りあがる一反の布。

《おまけ》

『美の壷』(NHK教育:2010/02/26)

「会津学 Vol.4」

10/02/27 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 12日目−

紡ぐ。

入り口看板/「からむし織の里 昭和村」ののぼり旗。「昭和(信用金庫)」。

「昭和(村)の日」。

歩道景色。

アライさん。

糸づくりを座ってお見せする。

会津の喜多方ラーメン「坂内」。

箸置き。

新しい展示品。しおり。

ストラップ各種。

コースター各種。

マネキン人形ではありません。

裂いて裂いて裂いて、その1本ずつをつなぐ。

時計付きラジオ。

つなぐ。

つなぐ。

パンフレット。

反物。

木の皮(山葡萄の蔓(つる))の編み組。折り合いの付け方の。昔は必需の日用品。

10/02/28 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 13日目−

ご近所のカスミ草のある風景。

会場ビル裏手の『セラミ』

粋なことをなさる。

この帽子は「からむし」。

印鑑入れ。

香り袋か?

小さな袋物。

お立ち寄りの方か。手には花を。

展示、日傘と巾着袋。

反物につく認証タグ。

クルミの木の皮製。編み組バッグ。

「オリンダ」の仕様諸元。

帽子屋さんが涼しい素材探し。

高機(たかはた)。

からむしを使った展示品。

紐飾り。

「原麻」は1050円(15g)でおわけしています。

《おまけ》

下郷(しもごう)のみやげ物、えごま(ジュウネン)かりんとう。

《下郷町むらおこし委員会》

10/03/01 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 14日目−

会期は後半へ。

レイアウトも模様替え。

編み組みバック。敷物。

筆箱(袋)と名刺入れ。

手編みの帽子。

《おまけ》

わざわざ訪れてくれた若者3人。

10/03/02 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 15日目−

織姫研修生は、畑作り「からむし焼き(焼畑)」から体験する

正面展示。

パネル写真(貴重資料)で説明する織姫OG。

織姫研修生は、畑作り「からむし焼き(焼畑)」から体験する、と聞いてご来場の男性はびっくり。

糸の元

「最近は、機会均等で村の募集では、『織姫(女性)』だけではなく『彦星(男性)さん』もあります、、、」

「オサムとタエ」

10/03/03 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 16日目−

ひなまつり

上掛けがからむし織。

「いとおしい」「思い着く」織り人の証入り。

10/03/04 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 17日目−

苫小牧発仙台行きフェリーのトンデモ話

「チンチロリン」「トンボ玉」

お雛様の絣(かすり)模様。

蜻蛉玉から『蜻蛉絣(とんぼがすり)』につなげてみる。

『着物が着たくなったら、着物用語集』

「アジロ飛び」

10/03/05 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 18日目−

「目利き」の域。

見本市会場にあった、最新号「じねんと」。

オリンダ。来年は無いかもしれません。

手編みの帽子。飾りのアクセントは栃の実。

製作者の名前を見て、

「あ、あそこの某(だれだれ)だ」

「これは、どこどこの某(だれだれ)だ」

「わらじ」編み。

10/03/06 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 19日目−

芋(いも)と間違える人がいる。

会場内で見かけた本。

苧(からむし)の説明1

洗練された手書きの印刷。

花が春の装いに替わった。

奥会津ではマンサクの花とネコヤナギ。

「苧(ちょ・Cho)ブランド」

アフガン織りの拡大。

織姫の作品の拡大。

反物(たんもの)の拡大。

突然団体の方々。

振興公社副社長のお知り合いの団体。

記念撮影準備。

会津西街道沿いのパンフレット。

エコバッグとかマイバッグなどという名前は後からついてきたもの。

展示の帽子。似ているが、栃の実のぼっちでない帽子にかわっている。

《おまけ》 『セラミ』にて

会場のビルの両隣ご近所の「ちい散歩」。

ひとつのモノがひとりのヒトを射さす。

10/03/07 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 20日目−

「から虫」の拡大写真。

渡部さん(公社副社長)。

帽子。

高機(たかはた)。

糸巻き。

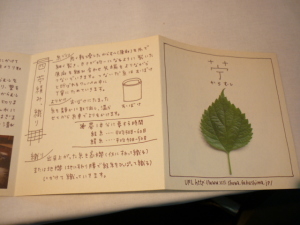

苧(からむし)の葉。

コースター、この配色は本日初めて。

花瓶敷き。

暖簾。

M女史の道具箱。糸各種。

「から虫」の拡大。この虫が繭玉になるときに、糸を吐き出す。←嘘だってば。

手の動きだけでも「パントマイム」している。

七つ道具、小さなはさみ。

10/03/08 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 21日目−

開催はあと一週間

奥会津昭和村振興公社のWさん。

昭和村で開催する「からむし市」のパネル。

「昭和の日」。

皆さん!応援してください。

帽子の作成者「笑和の会」。

「わらじ編み」手法のストラップ。

10/03/09 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 22日目−

「もじり」のこと

「空羽●り」。

からむし織の名刺入れ。

「からむし織 見本市」応援サイト。

博昭氏がいらっしゃった。

PECOMBOのペコちゃん。

WAT氏が寄り道。

10/03/10 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 23日目−

からむしとカスミ草以外にも「昭和村の健康野草茶 えごまの若葉湯」など宣伝したい!

「昭和村の健康野草茶 えごまの若葉湯」

「森商事」オリジナル商品。

藤吉さんと織姫OGと大芦の話をひとしきり。

《おまけ》

福島県の代表銘菓「ままどおる」。

「三万石」「亀屋万年堂」の「ナボナ」、「御門屋(みかどや)」の「揚げまんじゅう」、奥会津昭和村でいえば「甚パ羊羹」。

道に迷う。

恵比寿では「三菱東京UFJ銀行」は目印になりません。むしろ、目くらましになってしまいます。

10/03/11 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 24日目−

これが、空羽捩り「あきはもじり」

「あきはもじり」

「はい、もじりです」。

「これはもじりではありません!」といいました。

織り人と糸との会話。

原麻を染めた細工物の材料。

会場風景。非展示品。

10/03/12 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 25日目−

糸からつくる布

残りあと2日。

糸作りに挑戦中。

大芦では、「マスミ」を知らない人はいない。

糸作りを教わっている。

右手の指の腹で、2本の繊維を交差させない(平行のまま)でよじる感覚がわからない。

2本の繊維は、よじられたことによる反発力と引っ張り具合の見合いによって勝手に1本の糸として結われてしまうのである。

慣れないと、目線は左手と右手の間のつながり具合しか見ていないが、実は、その右手でよじられたその先の繊維は、左とつなげるためによじったのとは逆方向によじれているのである。

慣れた人は、つなぎ目(両手の間)に集中するのではなく、右手の外側のまだよられていない残りの長さを感覚で察知して、時々緩やかに逆によじれた分をすっとあしらうのである。

機織(はたおり)

「まつり」の技。

展示品これも「まつり」

机の上の作りかけ。「てわっさ」の途中。

会場でお茶をいただいた「昭和村の健康野草茶 えごまの若葉湯」。

織姫OGの創意工夫。ディスプレイの気分転換。

「ショール」。

オリンダが並んでいたところ。《完売!》でした。

「ブラウス」と「ショール」

編みのバックの荷札。

10/03/13 ブログ別冊 恵比塵 からむし織 見本市 26日目−

原麻たいへん!

「からむし原麻」

喰丸出身の方が、娘と孫を連れで。

暖簾(のれん)も気になる。

洗いざらしたからむし布バック。

「からむし原麻」冬の糸作りはここから始まる。

「からむし原麻」、ザルがからになった。

空いた壁面に、「ブラウス」を「ショール」でコーディネート。

10/03/14 ブログ別冊 恵比塵 《からむし織 見本市》楽日(最終日)−

楽日(最終日)

「ハチ公バス」「ワンコイン」

小野川出身の舟木さん。

最終日の片付けに来たスタッフ。

最終日にも挨拶に来た織姫OB達。

最終日の片付けに来た役場のスタッフと。

「からむし」の説明のパネル。

「カヤ囲い」

からむしを尺棒で計って、同じ長さに刈り取る。

故五十嵐初喜氏。記録映画「からむしと麻」の時代の撮影。

「からむし」の説明のパネル。皮をはぐ。

「からむし」の説明のパネル。苧引き。

「からむし」の説明のパネル。原麻。

「からむし」の説明のパネル。糸のよりかけ。

発見!「おぼけ」のなかにビー玉?が入っている。

「小豆(あずき)」「織(しょく)玉」「ホンコ」

「歳時記の郷・奥会津フォトコンテスト」受賞作品から。昭和村。矢の原沼。

「歳時記の郷・奥会津」

喰丸小学校跡、講堂(体育館)は既になし。

船鼻峠?

喰丸小学校跡。

大芦、大向。

|

|

|