|

| ポリパテ等の軟らかい素材を曲面に成形する時には、新しいペーパーより使い古しのコシが無くなったペーパーの方が使いやすい。スポンジヤスリも使い始めは意外と平面に削れてしまうので注意。 |

|

|

|

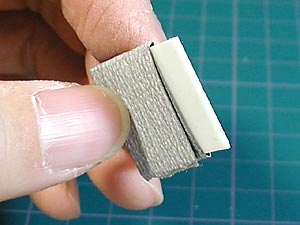

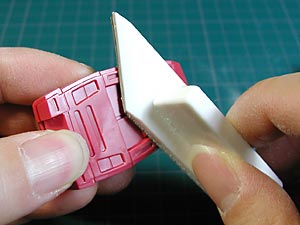

| まずはそのまま手に持って使う方法です。極粗めの布ペーパーなどは、それ自体の厚みが十分にあるので、ポリパテブロックから曲面を出す際の荒削りにはよくこのように使います。通常の表面処理の時にも指の腹部分の柔らかさを利用してペーパーがけをします。しかしこの状態はペーパーが指から滑りやすく、あまり作業はしやすくありません。もちろん平面などの成形には、エッジを丸めてしまう可能性が大なので、あまりオススメしません。 |

|

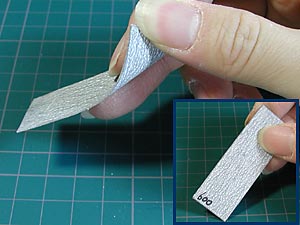

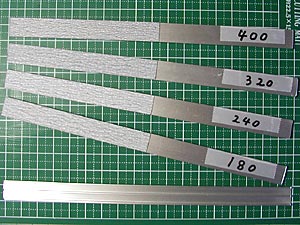

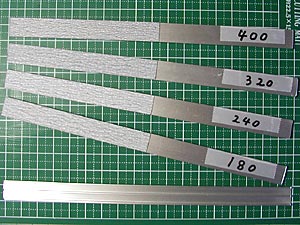

| ペーパーはある程度決まった大きさで切り出すようにしておくと便利。 |

|

|

|

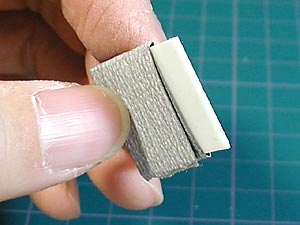

| 次はペーパーを3つ折りにしたもの。2つ折りよりは3つ折り!このもう一折りがポイントです。これで少し硬さが出るので、平面のペーパーがけもかなり楽になります。特に硬くなる折り目部分の角はなかなかの使いやすさです。でも水研ぎの場合はすぐに軟らかくなり、平面への使用はしにくくなります。ちょこっと削る時には使えますが、ガッツリ作業するとなると、ちょっとツライです。 |

|

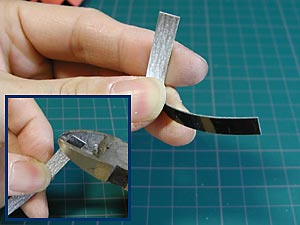

| 2つ折りにプラ板を挟むと、ズレて使いにくい。やはり3つ折りがベスト。使用するプラ板の断面を色づけしておけば、番手の確認がスムーズになって便利。 |

|

|

|

| そこで3つ折りの改良版です。大したことじゃありませんが、3つ折りペーパーの中に0.5mmのブラ板を入れてます。コレだけですが、作業性は随分アップします。水研ぎ時にもプラ板のお陰でコシを保ってくれます。要するに「あて木」なわけですが、貼り付けていないので交換が楽なあたりがメリットです。プラ板は何枚か用意しておくと、便利です。 |

|

| 20〜25mm幅の両面テープを貼り、折りたたむようにして両面を張り合わせています。田宮のフィニッシィングペーパーが硬さ的にはベストかと。(少し高いが手に入りやすい) |

|

|

|

次は現在も現役使用中の方法です。ペーパーを両面テープで貼り合わせただけです。ペーパーがぴったりと合わさりズレないことで、単純に二つ折りにしたときよりもコシがあります。平面はもちろん、多少の曲面にもなじみます。端から使って、削れなくなったり目詰まりしたら、はさみでカット。

更に水研ぎ時にも水を吸ってヘロヘロになりにくいという特典付き。ペーパのコシが弱くなるのはウラ面からの水の吸収が原因のようです。 |

|

| 貼り付け強度が強い面をペーパーに、弱い面をファイル本体に向けて貼り付けます。少し面倒ですが、なるべく頻繁に張り替えるのが仕上がりのレベルを上げるコツです。 |

|

|

|

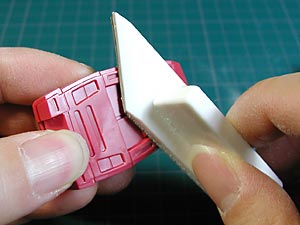

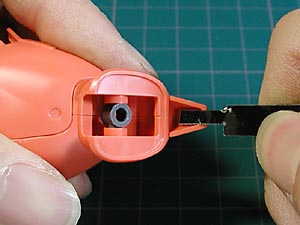

| 次は以前よりご紹介している、アルミレールを利用した自作のファイルです。ホームセンター等で売っているアルミのレールをカットして、ペーパーを両面テープ(裏表で粘着力に差がある物が便利で)貼り付けた物です。キッチリした平面や、エッジを出すにはやはりこういった「あて木」を使用するのがベストです。ただペーパーへの負荷が大きく、ペーパーの保ちはあまり良くありません。張り替えが面倒なので、この辺は何とかしたいところです。しかしながら、この精度が必要な場合は多々あるので、面倒くさくても仕方ないですね。 |

|

| モデラーなら似たようなモノを作ることは簡単だと思います。プラ板よりは厚みのあるアクリル板などの方が、平面がしっかり出ているので良いかと。スチロール樹脂の平面ってあんまりあてになりません。 |

|

|

|

| 最近使っている方も多いと思われますが、ヤスリほう台は微妙に中央が盛り上がる形に反っています。このお陰で大きな平面の成形にはかえって使いやすくなっていますが、パーツの縁などの面ではなく線に近いところを成形するときには注意が必要です。(面の歪みがそのままラインに出る)自作のファイルよりも面積が広めなので、ペーパーへの負担が若干軽いのかペーパーの保ちが良いような気がします。ペーパーの交換もペタッチのお陰で楽なのもポイントが高いです。 |

|

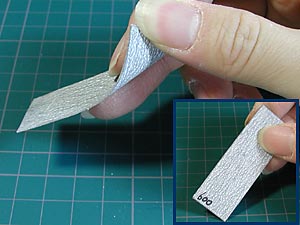

| 番手をテープの色で番手を管理。ちなみに赤(320番)、青(400番)、黒(600番)、緑(その他)ってな感じです。端を少し折り返しておくと、どちらから見ても色が見えるので便利。 |

|

|

|

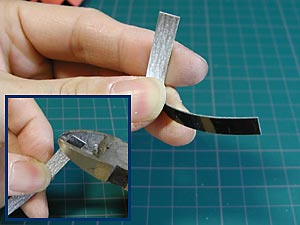

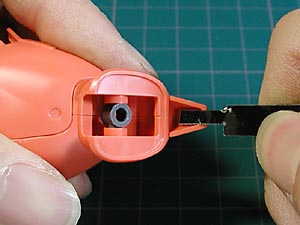

さて、最後は現在もっとも頻度が高い方法です。この方法はライターの柳生氏、FIX原型氏としても活躍中の鵜殿氏よりご教授頂きました。

今まではスジボリガイドとして定番だったった「ダイモテープ」を使用します。要するにテープののり面にペーパーを貼り付けただけの物です。コレが、イイ!!サイズがサイズだけにあまり広い面はツライです。しかし、小さな面への使いやすさは特筆物です。削れなくなったらすぐにニッパーで切り落としてしまいましょう。新しいペーパーの一番使いやすい「角」の部分を常に使える感じで作業が進みます。コツは惜しみなくどんどん新しい部分を使うことです。ガンプラ系は比較的小さな面の集合体ですから、コイツが活躍すること間違いなし。問題はダイモテープの入手法。現在ではテプラに追われてまったく見かけなくなってしまいました。しかしネットではまだ購入できるところがいくつかありますし、文具店で取り寄せが可能な場合もあります。(実際取り寄せてもらいました)

硬さがあるので、磨くパーツの大きさに合わせてカットして使用することも可能。もっと小さく切ってピンセット等でつまんで作業する場合でも、通常の状態のペーパーより使いやすいです。番手に合わせてテープの色を変えておくと便利です。 |

|