東京の地名

「マチ」か「チョウ」か?「迷ったことはありませんか。」意外と難しい由来があります。

今でも「まち」と呼ばれる地名の多くは、江戸時代に「御」が付き幕臣の屋敷でした。

町人地の「ちょう」と区別するため、「まち」と読まれます。

現在の表記

新宿区箪笥町 しんじゅく たんすままち

〃 納戸町 なんどまち

〃 細工町 さいくまち

江戸時代の表記

御箪笥町 おたんすままち

御納戸町 おなんどまち

御細工町 おさいくまち

現在も「御」の文字を付けている所

明治になり幕府・将軍を意味する「御」は多くが削除されました。

御徒町 おかちまち (駅名)

御茶の水 おちゃのみず (駅名)

御成門 おなりもん (駅名)

お台場 おだいば (通称:江東区台場)

御殿山 ごてんやま (三鷹市)

ただし番町は、「ちょう」と呼んでも町人地ではなく、将軍幕臣の戦闘隊の屋敷地でした。

番町 ばんちょう (千代田区)

一番町 いちばんちょう

二番町 にばんちょう

三番町 さんばんちょう

四番町 よんばんちょう

五番町 ごばんちょう

六番町 ろくばんちょう

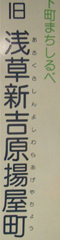

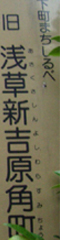

新吉原の町 江戸は「ちょう」、京は「まち」

大門(おおもん)

江戸町(えどちょう)一丁目

江戸町(えどちょう)二丁目

京町(きょうまち)一丁目

京町(きょうまち)二丁目

揚屋町(あげやちょう)

角町(すみちょう)

|

|

例外もありす。町人地でも入府以前の地名ま「まち」と呼ばれます。

飯田町 いいだまち (千代田区 昭和41年住居表示実施以前)

麹町 こうじまち (千代田区)

日本橋室町 にほんばし むろまち

日本橋○○町 にほんばし ○○ちょう (一般的、日本橋は町人地)

全国的に調べると、「マチ」「チョウ」は混在しています。

神田鍛冶町 かんだかじちょう

青森県弘前市鍛冶町 かじまち

千代田区の町(まち)

◆千代田区で(まち)と読むのは3町だけです。

大手町 おおてまち (千代田区)

神田小川町 かんだおがわまち (千代田区)

神田司町 かんだつかさまち (千代田区)

【昭和10年元旦より、神田神社の平田盛胤宮司に命名により、司町(つかさまち)となりました。】

江戸町人(ちょうにん)の町(ちょう)

神田相生町 かんだあいおいちょう

神田淡路町 かんだあわじちょう

神田和泉町 かんだいずみちょう

神田岩本町 かんだいわもとちょう

神田小川町 かんだおがわまち

神田鍛冶町 かんだかじちょう

神田北乗物町 かんだきたのりものちょう

神田紺屋町 かんだこんやちょう

神田佐久間河岸 かんださくまがし

神田佐久間町 かんださくまちょう

神田神保町 かんだじんぼうちょう

神田須田町 かんだすだちょう

神田駿河台 かんだするがだい

神田多町 かんだたちょう

神田司町 かんだつかさまち

神田富山町 かんだとみやまちょう

神田錦町 かんだにしきちょう

神田西福田町 かんだにしふくだちょう

神田練塀町 かんだねりべいちょう

神田花岡町 かんだはなおかちょう

神田東紺屋町 かんだひがしこんやちょう

神田東松下町 かんだひがしまつしたちょう

神田平河町 かんだひらかわちょう

神田松永町 かんだまつながちょう

神田美倉町 かんだみくらちょう

神田美土代町 かんだみとしろちょう

「神田○○町」を「○○まち」と読むのは「神田司町(つかさまち)」と「神田小川町(おがわまち)」の二つで、その他は、「○○ちょう」と読む。

「しろがね」とは何か。

白銀町 しろがねちょう (新宿区) 「しろがね」は白色の金属で「銀」を意味します

慶長年間に、住民を移住させ、皆が裕福になるようにと名付けた

白金 しろかね (港区) 白金(しろかね)=銀

「しろがね」は誤り 白金の長者に由来、この当時はプラチナのことではありません。

【中国では金・銀・銅のいずれも「金」と総称して、金を黄金、銀を白金、銅を赤金と区別していました。】

築地の読み

築地 地名 つきじ

築地塀 練塀 ついじべい

太田道灌は 太田か大田

混用されていますが、太田道灌に由来する、太平 (たいへい) から太田が優勢です。

間違いやすい読み

伝通院(傳通院)は ”でんづういん”

吉原大門 吉原の入口 交差点名 ”おおもん”

大門通り 人形町元吉原 ”おおもん”

増上寺大門 大江戸線大門駅 ”だいもん”

深川 洲崎は”すさき”

洲 (すさき)神社 東京都江東区木場6−13−13

(すさき)神社 東京都江東区木場6−13−13

東京の難読地名

松濤 しょうとう (渋谷区)

下谷 したや (台東区)

東雲 しののめ (江東区)

舎人 とねり (足立区)

業平 なりひら (墨田区)

中延 なかのぶ (品川区)

荏原 えばら (品川区)

砧 きぬた (世田谷区)

麻布狸穴町 あざぶまみあなちょう (港区)

払方町 はらいかたまち (新宿区)

改代町 かいたいちょう (新宿区)

神田美土代町 かんだみとしろちょう (千代田区)

神田練塀町 かんだねりべいちょう (千代田区)

小日向 こひなた (文京区)

六義園 りくぎえん (文京区:公園名)

采女橋 うねめばし (築地:橋の名前)

桔梗門 ききょうもん (皇居の門)

巽櫓 たつみやぐら (皇居の櫓)

十二社 じゅうにそう (新宿区:熊野神社の境内地)

鬼子母神 きしもじん (法華宗の祈祷本尊)

日本橋小舟町 にほんばし こぶなちょう

東京中心部の田の付く地名が多い

千代田 (千代田区)

神田 (千代田区)

宝田 (千代田区)

祝田 (千代田区)

桜田 (千代田区)

飯田町 (千代田区)

永田町 (千代田区)

三田 (港区)

墨田区

大田区

世田谷区

東京中心部の森が付く神社

椙森神社 中央区日本橋堀留町1−10−2

鳩森八幡神社 渋谷区千駄ケ谷1−1−24

柳森神社 千代田区神田須田町2−25−1

烏森神社 港区新橋2−15−5

竹森神社 中央区日本橋小伝馬町19

”神社は訓読み” と ”お寺は音読み”

品川神社 しながわ じんじゃ

品川寺 ほんせんじ

千葉神社 ちば じんじゃ (千葉市中央区院内1−16−1)

千葉寺 せんようじ (千葉市中央区千葉寺町 161)

(ちばでらちょう)

浅草神社 あさくさ じんじゃ

浅草寺 せんそうじ

秋葉神社 あきば じんじゃ (東京都台東区松が谷、他各地に在る)

秋葉寺 しゅうようじ

秋葉原駅 あきば神社に由来するが、国鉄が”あきはばら えき”とした

私の地元の地名

稲城市 いなぎし ←いねしろ×

大丸 おおまる ←だいまる×

百村 もむら ←

矢野口 やのくち ←やのぐち×

大麻止乃豆乃天神社 おおまとの つの てんじんしゃ 稲城市大丸847

- 現在も残る地名の由来

- 中央区日本橋兜町

前九年の役で、源義家が戦勝を祈願して兜神社境内の大岩に兜をかけた事による。(諸説有り)

- 中央区八重洲

家康の外交顧問ヤン=ヨーステンの屋敷に由来します。

- 中央区佃

家康が摂津佃島の漁民に土地を与え、独占的漁業権を与えていた。

- 千代田区

江戸城の別名千代田城より、徳川将軍家長男の幼名は必ず竹千代であった。

- 千代田区神田駿河台

徳川家康に使えた駿河在住の家臣団が、家康の死によって江戸に戻り、この土地を与えられたことによる

- 千代田区一番町〜六番町

幕臣の大番組の六組に与えた事による。番組は旗本の精鋭部隊であった。

- 千代田区有楽町

- 千代田区紀尾井町

紀州藩上屋敷(赤坂プリンス)、尾張藩下屋敷(上智大学)、井伊藩中屋敷(ニューオータニ)等の屋敷があったことによる

- 港区浜松町

- 港区麻布十番

延宝3年(1675)古川の改修工事の第十工区がこの付近だったため

- 港区北、南青山

関東総奉行青山忠成の屋敷に由来します。総奉行は農村から「死なぬように、生きぬように」年貢を徴収した。

- 新宿区箪笥町

幕府の武器弾薬を扱う、具足奉行や弓矢鑓奉行の同心組が拝領したことによる。元は「御」が付いていた。

- 新宿区市谷鷹匠町

- 新宿区納戸町

将軍家の衣服調度、出納管理の役職の屋敷による。元は「御」が付いていた。

- 新宿区細工町

朝廷への献上品や、殿中での調度品の管理を行う御細工方同心の屋敷があった。元は「御」が付いていた。

- 新宿区四谷

- 新宿区歌舞伎町

戦後コマ劇場一帯の復興のため歌舞伎劇場を誘致しようとして実現せず町名のみが残った。

- 新宿区信濃町

- 新宿区新宿

高井戸に対して、新しい宿場として元禄11年に出来たことによる。

- 目黒区碑文谷

- 目黒区洗足

- 板橋区

- 台東区蔵前

- 台東区上野

伊賀上野の領主藤堂高虎が地形が伊賀上野に似ているため付けた

- 文京区音羽

- 文京区後楽園

- 世田谷区三軒茶屋

- 世田谷区豪徳寺

豪徳寺によるが、それは井伊直孝の法号「久昌院殿豪徳天英大居士」による。

- 渋谷区松濤

高級住宅街渋谷区松濤も、明治初期に鍋島農場が茶園の松濤園を開いたた当時は茶畑が多かった。

- 江東区越中島

- 足立区六月

源頼義、義家が天喜4年(1056)6月この周辺の合戦で勝利し、八幡神社を建立、村の名を六月,別当寺の名を、源氏の白幡が勝ったので幡勝山、祈願がかなったので成就院,炎天のさ中だったので寺の名を炎天寺としました。 一茶の句に「蝉鳴くや六月村の炎天寺」と読まれているそうです

- 府中市

大化元年(645)武蔵の国の国府が置かれた事による

- 橋の謂われ

- 一石橋

対岸に屋敷を構えていた、金座の後藤家と呉服商人の後藤家から、五斗と五斗を足して一石となることから、洒落で一石橋と名付けられた。

- 二重橋

- 数寄屋橋

御数寄屋衆の拝領屋敷があった、殿中で茶礼や茶器の管理、茶事一切を取り仕切った。

- 永代橋

深川佐賀町辺りを永代島と言っていたために名付けられた。元禄11(1698)年隅田川に4番目の橋を架けられた。

- 駅名として残るもの

- 御徒町

御徒組屋敷が有ったため、幕府の役職名の御徒で「御」の文字が地名として残っていることは珍しい。

- 御茶ノ水

高林寺境内の名水を御茶用に将軍家に献上した事による、御徒町と同様に「御」は将軍をさしています。

- 秋葉原

一帯は神田佐久間町と言われた火除け地で、火除けの秋葉神社が祀られていたことによる

- 半蔵門

- その他

- 弥生時代

文京区弥生町から明治17年(1884)に出土した土器が縄文土器と異なっていたことから命名された。

- 六義園

柳沢吉保が中国の古書「毛詩」から「風、賦、比、興、雅、頌」の六義に由来する。

2000/10/31更新

![]() (すさき)神社 東京都江東区木場6−13−13

(すさき)神社 東京都江東区木場6−13−13