|

||||||||||

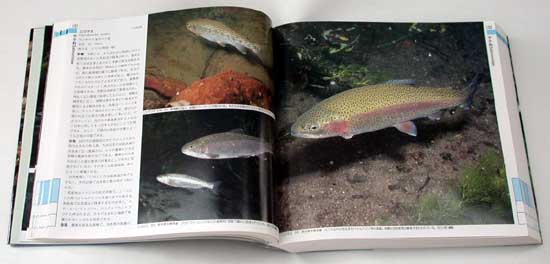

| 「山渓カラー名鑑 日本の淡水魚」(山と渓谷社)P152〜153、栃木県中禅寺湖のニジマス。 | ||||||||||

ニジマスは、北米原産、日本には、1877年(明治10年)に移入された。食用魚として盛んに養殖され、釣りの対象魚としても各地の川や湖に毎年大量に放流されている。ニジマスは、今や日本の市民権を獲得したかのように見えるが… 「魚の放流については、ニジマスなども問題。なぜバスだけを特別視するのか」と、バスを擁護する人たちがよく例に出す魚が移入種・ニジマスだ。 養殖されたニジマスは、成長が早く1年で20センチ、3年で45センチ、1kg、最大は80センチにまで成長する。主に水生昆虫を食べる動物食性で、大型化するに従い魚食性が強くなる。こうした生態をみる限り、ブラックバスやブラウントラウトと同様、かなり危険な移入種のように見える。 ところが、ニジマスには大きな弱点がある。日本の環境に合わず、北海道以外では、ごく限られた水域でしか繁殖できないのだ。つまり、養殖したものを放流し、すぐに釣りとらせる釣り堀的なものがほとんどだ。釣り残されたニジマスは、成魚まで生き残る可能性は極めて低い。 自然水域では、2年で20センチ程度と成長が遅く、イワナやヤマメ、アマゴなどと混生する場合もあるが、優勢な個体群とはならない例がほとんどだという。こうした弱点があるからこそ、他の移入種のような深刻な問題を引き起こさなかった最大の要因ではないかと思う。 例えば、秋田で繁殖が確認されているのは、男鹿市にある湧水の沼1ヶ所だけである。

しかし、自然繁殖している北海道にとっては、決して楽観できない魚だと言わざるを得ない。北海道では、公的機関による移植放流やダム湖の有効利用の名目で放流され、さらに釣り人たちの個人的な放流も盛んに行われた。今では北海道のほぼ全域、70水系以上で生息が確認されている。 北海道の淡水生態系を脅かすニジマスの問題は、ブラウントラウトより遥かに複雑だ。北海道では、移植の歴史も長く、釣り人だけでなく一般に認知された外来魚であり、言わば、市民権を得ているといっても過言ではないからだ。 悪いことに、在来のオショロコマやエゾイワナよりも大型で、ヒットした時のファイトが素晴らしいことから、北海道の釣り人たちにとって、きわめて人気が高い。しかも、大量放流と釣り人たちのキャッチ&リリースで増え続ける外来魚でもあるのだ。

私が北海道の渓で驚かされたのは、オショロコマやエゾイワナの聖域と呼びたいような新冠川の源流や静内川水系シュンベツ川の奥でニジマスが自然繁殖していることである。ヒグマに守れ、細々と生き続ける渓魚たちの聖域にも、移入種・ニジマスが確実に勢力を拡大し、侵入し続けている現実は残念でならない。 奥新冠ダムの奥にひっそり佇む「ポロシリ山荘」、その中に設けられた意見・感想ノートを何気なくめくった。すると、ある釣り団体の人が「ニジマスの稚魚を500匹放流」などと誇らしげに書いているではないか。こんな記録を見ると、ガッカリせざるを得なかった。なぜなら、重い荷を背負い、こんな奥までやってきて、人間が放流したニジマスなど釣りたい気持ちは、どこにもなかったからだ。

さらに、ニジマスとエゾイワナに追い詰められたオショロコマは、細流の枝沢に押しやられ、細々と生きていた。そんな落人のようなオショロコマを見れば、余りにも哀れで、一匹とてキープする気にはなれなかった。ただでさえ消え行く運命にある日高の源流の宝石・オショロコマたち…年々純系と呼べる天然の渓魚が激減している現在、せめて原生的な状態で生息する源流・日本最後の聖域だけでも、安易な移入種の放流や在来種の乱獲、養殖魚の放流による遺伝子のかく乱といった行為は、厳に慎むべきであると思う。 専門家チームによる北海道の淡水魚を守るページや良心的な釣り人たちが集まって釣りの将来を考えるNative Projectのページを見ていると、我が憧憬の地・北海道は、大丈夫か、とだんだん心配になってくる。 私みたいな外部の人間は、北海道にしか生息しないオショロコマや独特のエゾイワナこそ大きな魅力を感じる魚はない、と単純に思い込んでいる。しかし、北海道の歴史をみれば、どうも在来魚たちは、ことごとく軽視されていたようだ。鹿野辰雄著「北方風土記 択捉地名探索行」には、昭和10年代、アンコロ川に設置されたサケ・マス孵化場の様子を次のように描いている。 「鮭・鱒の養殖の敵なるものは、みな害がつけられる。害魚には、ヤマベ・イトウ・アメマス・イワナ・オショロコマなどがいる。・・・手の平にサケ・マスの卵を水中に入れるとオショロコマが急に殺到してくる。手づかみにしごく簡単ですぐに船底が満員になるほどだ。いかにどん欲であるか、そしてそれが如何に多くの川にいるかの研究にもなる」 何と、在来の渓流魚たちが、ことごとく「害魚」扱いされているではないか。隔世の感とは、こういうことを言うのだろうか。かつて、在来の渓魚たちがいかに豊かであったか、想像に難くないが、その価値に気付かないのも当然のことのようにも見える。しかし、よくよく考えると、「原野の雑魚」あるいはサケ・マスの「害魚」扱いを続けたきたツケが、今日のブラウントラウトやニジマスなどの移入種問題を招いた大きな原因ではないだろうか。 それはともかく、ブラックバスやブラウントラウト、ニジマスの外来魚問題に共通する点は3つある。一つは、外国生まれで、大型の肉食魚であること。二つは、釣りを「ゲーム」とか「スポーツ」と考えていること。3つは、移入種を区別することなく、徹底したキャッチ&リリースを推進していることである。私から見れば、この3つともが諸悪の根源のように見える。 そもそも釣りを「ゲーム」とか「スポーツ」のように考えること自体が、移入種を安易に移植・放流する最大の要因だと思う。なぜなら、そんなエキサイティングな魚は、もともと日本には存在しないからだ。いたとしてもイトウのように絶滅に近いものばかりで、増え続けるゲームフィッシング愛好家たちを満足させることは到底できない。ならば、外国からより大型で、よりエキサイティングな魚を移植するのは必然である。 さらに釣り上げた魚を食べず、自らを律する術も知らず、欲にまかせて、ひたすら釣ることだけを考える「ゲーム」・「スポーツ」・・・これでは、いくら魚を放流しても間に合うはずがない。もはやキャッチ&リリースせざるを得ないのも当然の帰結である。それが「自然に優しい」とか「生き物に優しい」と吹聴するのは、どうも偽善のように見えてくる。 昔から釣りは、銀行の利子みたいなもので、元金には手を付けず、毎年生み出される利子だけ利用していれば、永遠に釣りや漁を続けられるというふうに考えていた。その基本は「無用な殺生はしないこと」、言い換えれば「間引き」程度に利用することであった。元金を食い潰すようになると、自然の回復力を待つために3〜5年程度禁漁にして自らを律してきた。これは狩猟採集全般にわたる先人の知恵でもあった。その文化は、東北で言えば、ブナの狩人と呼ばれるマタギ文化であり、北海道は、さらにアイヌ文化という世界に誇りうる文化があるではないか。 そうした伝統的な知恵を生かさず、無批判に外国から輸入した結果、深刻な外来魚問題を引き起こしてしまったのではないだろうか。先人たちの残した遺産・元金まで外国の魚たちに食われ、さらにリリースされた魚は、またまた元金を食い潰すという最悪のパターンに陥ってしまった。在来魚の激減は、確かに森林破壊や河川開発などの影響が大きいけれど、外来魚たちを「ゲーム」とか「スポーツ」の対象魚として安易に移植放流し、キャッチ&リリースを繰り返す釣り人たちの影響も極めて大きいと言わざるを得ない。 |

||||||||||

| 参考文献 参考ホームページ |

||||||||||