| 山形県小国町とは・・・ |

|

私の釣りの民俗誌バイブル「山漁」(鈴野藤夫著、農文協)には、小国町荒川を実に魅力的な文章で紹介している。 私の釣りの民俗誌バイブル「山漁」(鈴野藤夫著、農文協)には、小国町荒川を実に魅力的な文章で紹介している。

山形・新潟県境を画す朝日連峰は雄大な山容、急峻な渓谷を擁して゛東北アルプス゛とも呼ばれるが、その四方に発達した登山口のうち、南西面の小国口は主峰の大朝日岳(1870m)を源流とする荒川を遡るコースである。西面の新潟県側登山口、岩船郡朝日村奥三面では古来「岩崩まで五里、村上まで九里。小国の在まで三里、町まで七里」と言われたように、この小国町は隔絶山村・奥三面の出入り口であった。

小国盆地を抜けて荒川を遡る。最奥の徳網、針生平を経て、車道終点に架かる鉄線吊橋の大石橋から始まる登山道は、さらに荒川を白布橋、角楢橋で渡って角楢小屋へと通じている。無人の角楢小屋は春先のクマ狩り、ゼンマイ採りの基地で、朝日・飯豊の登山口には沢に沿った奥地に決まってこうした小屋がある。・・・ |

|

「白い森の国 おぐに」と題するパンフレットには、マタギ文化について次のように記されていた。「マタギとは、東北地方の山間集落に暮らす狩猟の民です。山の神様を信仰し、豊かなブナの森を猟場にしてツキノワグマなどの獣を捕ったり、四季を通じてゼンマイやワラビなどの山菜を採って、生活の糧としていました。マタギにとって捕らえた獲物は、戒律に従って余すところなく利用されます。伝統的な習俗を守り続けることが自らの暮らしを守る知恵であり、豊かな環境を残すためのルールなのです。こうしたマタギ魂は、今も受け継がれています。」 「白い森の国 おぐに」と題するパンフレットには、マタギ文化について次のように記されていた。「マタギとは、東北地方の山間集落に暮らす狩猟の民です。山の神様を信仰し、豊かなブナの森を猟場にしてツキノワグマなどの獣を捕ったり、四季を通じてゼンマイやワラビなどの山菜を採って、生活の糧としていました。マタギにとって捕らえた獲物は、戒律に従って余すところなく利用されます。伝統的な習俗を守り続けることが自らの暮らしを守る知恵であり、豊かな環境を残すためのルールなのです。こうしたマタギ魂は、今も受け継がれています。」

|

| マタギサミットINおぐに 交流会 |

|

| 小国町長歓迎のあいさつ。小国町は東京23区より広く、その約90%が森林に覆われている。飯豊・朝日連峰には、今なおブナなどの天然広葉樹林が森林面積全体の約8割を占めている。また積雪深は2mから3mもあり、全国有数の豪雪地帯でもある。小国町を象徴するブナの白い肌と雪の色をイメージして「白い森の国」と呼んでいる。こういう話を聞いていると、小国町のマタギは「白い森の狩人」と呼びたくなってしまった。 |

|

|

| 司会進行は、小国町猟友会五味沢班長・斉藤重美さん。特に熊の解体やマタギ鍋が得意技とか。右は、今回実行委員長を務めた斉藤金好さんのあいさつ。小国マタギ文化の語り部として活躍する現役マタギで、熊狩りはもちろん、山菜の達人とのこと。 |

|

| 左がマタギサミット幹事・狩猟文化研究所代表の田口洋美先生、右は田口先生のお母さん。「本来ならマタギサミットに父が赴き、皆さんにお礼を述べるべき所でしたが、突然父が逝去してしまい、代わって母を連れてきました」と報告。お母さんは天を仰ぎつつ「ふつつかな息子をここまで育てていただき、皆様に深く感謝申し上げます。父も天国から、この盛大なマタギサミットの成功を暖かく見守ってくれていることと思います」と涙ながらに語った。 |

|

| 乾杯!。毎年凄まじい飲み会が繰り返される交流会がいよいよスタート。今回のメイン料理は、何と「熊鍋」・・・小国マタギたちの心憎いおもてなしに感謝、感謝。 |

|

右は秋田県阿仁町比立内で「松橋旅館」を営む現役マタギ・松橋時幸さん。甲斐崎圭著「第十四世マタギ松橋時幸一代記」(中公文庫)の主人公で、テレビや雑誌にも多数登場、阿仁マタギを世に知らしめた名マタギの一人だ。「私も岩魚釣りは、ちょっとうるさいよ」と言うほど、岩魚釣りにかけても名人級だ。ビールを飲みながらオモシロイ話をたくさん伺った。 右は秋田県阿仁町比立内で「松橋旅館」を営む現役マタギ・松橋時幸さん。甲斐崎圭著「第十四世マタギ松橋時幸一代記」(中公文庫)の主人公で、テレビや雑誌にも多数登場、阿仁マタギを世に知らしめた名マタギの一人だ。「私も岩魚釣りは、ちょっとうるさいよ」と言うほど、岩魚釣りにかけても名人級だ。ビールを飲みながらオモシロイ話をたくさん伺った。

昔は6人も7人も子供を産むと、子供にトリカブトを食べさせ「間引き」をしたもんだ。それで驚くのは早計、何と猛毒・トリカブトを食べても死ななかった逸話を語ってくれた。間引くためにトリカブトを子供に食べさせ、親は姿を消した。どんな顔で死んでいるのだろうかと、恐る恐る見に行くと、子供は元気な顔でこう言った。「美味えがら、また山がら採って来てけれ」と・・・

毒が消えるカラクリとは・・・子供は昔から山菜が硬かったらアク(囲炉裏の灰)を入れろと教えられていた。茹でたトリカブトをちょっと噛むと硬かったので、教えられたとおりアクを入れて軟らかくなるまで煮込んでから食べたと言うのだ。つまりアクを入れてトリカブトを煮込むと毒が消えるとのこと。阿仁では有名な逸話だと言う。 |

|

| 松橋マタギから教えを請う大学生の若者。 それにしても我が子を「間引く」という言葉は、既に死語になっていただけに、やけに心に刺さる話だった。野生動物のウォッチングをしたいと語る若者は、私以上に驚いたことは言うまでもない。考えてみれば、熊や岩魚だって「共食い」をする。それは自然界に生きる野性動物たちにとって、避けて通れない厳しい現実があるからだ。その現実から目をそむけて、ただ興味本位に野生動物のウォッチングをしたいと言っても無理だろう。そうした松橋マタギ講座が延々と続いた。 |

|

子供に帰ったように無邪気にVサイン作る小国マタギ。左は「渓流春 2001」(つり人社)で高桑信一さんが紹介している「山に生きる 42歳からの山暮らし」の主人公となった関英俊さん。底抜けに明るい笑顔が特に印象的だ。この人たちが本当にマタギなの?と疑問に思う方へ・・・下界では確かに人のいいおじさんのようにしか見えないが、一度山に足を踏み入れると顔がガラリと変わる。その変貌ぶりは、一瞬にしてマタギに変身する超人的シーンを見ているような錯覚を覚えるほどだ。 子供に帰ったように無邪気にVサイン作る小国マタギ。左は「渓流春 2001」(つり人社)で高桑信一さんが紹介している「山に生きる 42歳からの山暮らし」の主人公となった関英俊さん。底抜けに明るい笑顔が特に印象的だ。この人たちが本当にマタギなの?と疑問に思う方へ・・・下界では確かに人のいいおじさんのようにしか見えないが、一度山に足を踏み入れると顔がガラリと変わる。その変貌ぶりは、一瞬にしてマタギに変身する超人的シーンを見ているような錯覚を覚えるほどだ。 |

|

|

実行委員会・小国マタギの皆さん、楽しい交流会ありがとうございました。

|

| 白い森の贈物 山菜三昧 |

|

|

|

「白い森の贈物」(白い森文化社)は、写真をふんだんに使った優れものなのだが、「非売品」とは残念だった。まだまだ出版するほどの段階ではないとのこと。「山に踏み入り山菜採り」「ありったけの山菜と岩魚で」「岩魚と山菜の膳」「私の持て成し(料理)」など、興味津々の内容が書かれていた。ぜひ内容の充実とできるだけ早い時期の出版を望みたい。

|

| 内容、質ともに高い5つの講演 |

|

| 翌29日、前日の交流会と同様の日本間で講演会が行われた。小国プロジェクト「東北マタギの伝統的資源利用に関する調査報告」・・・地質、植生、マタギの過去と現在、民俗知という4つの専門的立場から調査された結果が報告された。 |

|

熱心に聞き入る参加者たち。

|

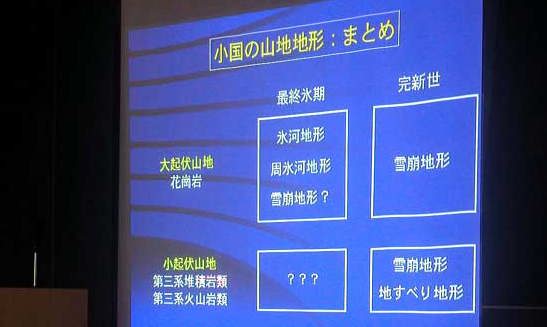

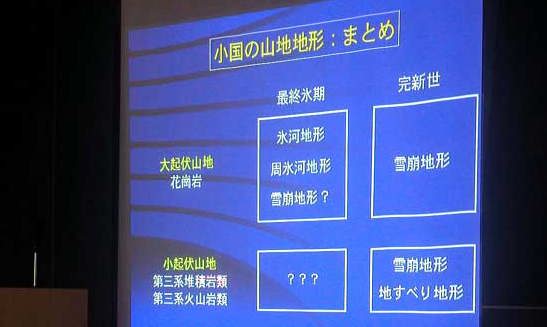

| 「小国の山地地形」長谷川裕彦(明治大学文学部非常勤講師) |

|

| 小国の地形は「標高1000m以上は大起伏山地で花崗岩、1000m未満は小起伏山地で第三系堆積岩、火山岩類」からなる。そして小国は日本有数の地すべり地帯でもあるという。上の写真は雪崩でできた典型的なU字型の雪崩地形でアバランチシュートと呼ぶ。こうした地形は、豪雪地帯の山岳渓流で良く見掛ける地形だ。 |

|

最も驚かされたのは、氷河地形が小国の地形で初めて確認されたという事実。これまで氷河地形と言えば、北アルプスと日高山脈にしかないと単純に思い込んでいただけに、長谷川先生の調査結果を聞いて驚かされた。飯豊・朝日連峰は、積雪が30mあるいは50m以上に及ぶ豪雪地帯だと聞かされれば、素人でも何となく納得させられた。 最も驚かされたのは、氷河地形が小国の地形で初めて確認されたという事実。これまで氷河地形と言えば、北アルプスと日高山脈にしかないと単純に思い込んでいただけに、長谷川先生の調査結果を聞いて驚かされた。飯豊・朝日連峰は、積雪が30mあるいは50m以上に及ぶ豪雪地帯だと聞かされれば、素人でも何となく納得させられた。

上の写真は、石転ビ沢の2段構えのU字谷。この特異な景観を写真で見せられれば、素人でも氷河の侵食が作った美を直感できる。氷河地形の代表は、カールとU字谷。カールは、氷河の侵食によってスプーンでえぐったような地形で、日高山脈の七つ沼カールや北アルプスの涸沢カールが有名。また一般に河川の侵食で形成された谷はV字谷を形成するが、氷河は底が広く平らなU字谷を作る。石転ビ沢の写真は、確かに2段で侵食されたU字谷だ。・・・そのアルペン的な景観は、山釣りを愛する人間でも思わず歩いてみたい衝動に駆られる。 |

|

| 石転ビ沢源頭の氷河地形を示す氷食岩盤。形が鯨の背中のような形をしていることから「鯨背岩」と呼ぶ。 |

|

ブナ林が分布する大起伏山地の雪崩地形は、狩猟の対象地域で、小起伏山地の地すべり地形は焼畑、農地などに利用されているとのことだった。きっと岩魚も大起伏山地の雪崩地形が見られる沢であろう。なぜなら私の頭の中では「ブナ=狩猟=岩魚」なのだから・・・。

|

| 「小国の人為植生」中川重年(神奈川県立自然環境保全センター) |

|

| 小国町では、地すべりで崩れた緩い斜面をうまく利用し観光わらび園が盛んだという。品質のいいワラビを生産するために、野焼きだけでなく、ヘリコプターで肥料を散布するなど、徹底した栽培管理を行っているとのこと。 |

|

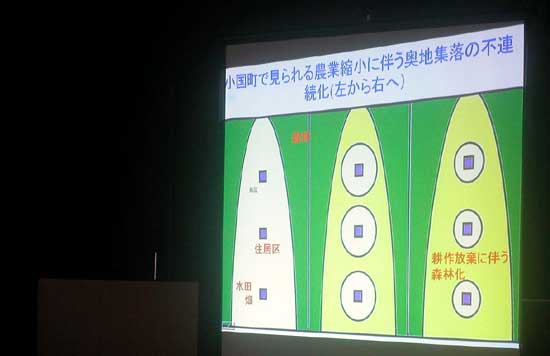

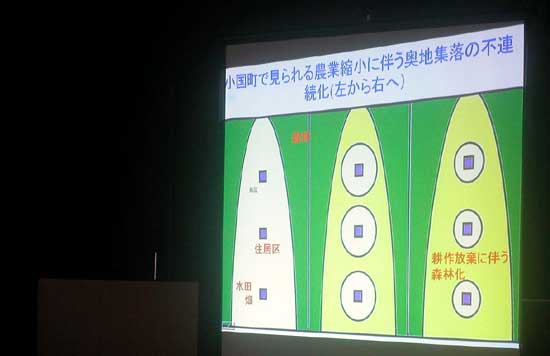

森林、農地、宅地といった土地利用は、一見普遍であるかのように錯覚しがちだが、数十年スパンあるいは数百年のスパンで見れば、その境界線が大幅に移動・変化していることが分かる。中でも中川先生の報告で驚かされたのは、奥山が里山へ移動していると言う指摘だ。つまり、農地の限界まで耕した山間奥地の田畑は、今、猛烈な勢いで耕作放棄され、雑木林化・奥山化しているという事実である。

こうした現象は、同時に熊やサルなどの野生動物がそのテリトリーを低平 地へと拡大してくることを意味している。その一例として、小国では猿害で農作物が荒らされ、高齢者が耕やしている畑が次々と放棄されているという。仮に猿害防止のフェンスを設置したとしても、次々と農地が放棄され、奥山が低平地へと移動すれば、固定的なフェンスは全く意味をなさなくなる。「自然との共生」と言えば、バラ色に聞こえるが、とても都会のボランティアで実現できるものでもない。そこに住んでいる人たちの長年の知恵と技術、努力なしに持続的な「共生」はあり得ないだろう。そのことをもっと深刻に受け止めるべきだと思う。 地へと拡大してくることを意味している。その一例として、小国では猿害で農作物が荒らされ、高齢者が耕やしている畑が次々と放棄されているという。仮に猿害防止のフェンスを設置したとしても、次々と農地が放棄され、奥山が低平地へと移動すれば、固定的なフェンスは全く意味をなさなくなる。「自然との共生」と言えば、バラ色に聞こえるが、とても都会のボランティアで実現できるものでもない。そこに住んでいる人たちの長年の知恵と技術、努力なしに持続的な「共生」はあり得ないだろう。そのことをもっと深刻に受け止めるべきだと思う。

|

| 「小国マタギの過去と現在」田口洋美(狩猟文化研究所代表) |

|

|

| さすがは田口先生、興味が尽きない話を貴重なスライド写真で説明してくれた。写真は剥ぎ取った熊の皮を持ち、解体する前に山の神様に感謝を捧げるケボカイの儀式の写真。左が小国町五味沢マタギ、右は秋田県阿仁マタギだが、ほとんど同じであることが分かる。 |

|

| 上の写真は、現場で解体せず捕獲した熊を引く「クマ曳き」。左が阿仁、右が秋山郷だが、ピタリと一致するほど同じだという。 |

|

| 小国五味沢マタギは、ホナ(心臓)に十字を切る儀式を行う。これは小国にしか見られないことだという。共通点も多いが、個々に検証すると違う点も多々見られる。そこで大型獣用の罠と中小型獣用の罠を復元してもらい、その相違点を検証してみると・・・ |

|

|

| 左は小国町長者原のオオモノビラ(大型獣用の罠)、右は阿仁のビラオトシ。クマがこの罠に入ると上から重い物が落ちて圧死させる構造だが、いずれもほとんど同じであることが分かった。写真のとおり仕掛けの前にクロスしている棒は「前仕掛け」とも呼ばれている。 |

|

|

| 阿仁と小国の罠は、構造は同じだが、上に載せる物が違う。左は小国町長者原のコモノビラ(中小型獣用の罠)で石を載せている。右は阿仁の松橋時幸さんに復元してもらったウッチョウで木を載せている。この違いをどう説明すればいいのだろうか。田口先生の推理では、仕掛け周辺で簡単に調達できる材料を重しとして使ったのではないかとのこと。私もそう考えるのが自然だと思う。 |

|

| 例えば、秋田ではかつて子供を入れる保育器・エヅメというものが県内に共通に見られるが、水稲が盛んな地域ではワラで編み、八郎潟周辺では潟の藻「モク」が大量に採れたことから、木の保育器に「モク」を大量に敷いた。 |

|

|

しかし小国と山を隔てた三面では、その構造が全く違う。上の写真は三面のムジナオソだが、右の写真のとおり、仕掛けの棒が後ろにあり「後仕掛け」とも呼ばれている。小国と三面では、地理的に近いにもかかわらず違うのはどうしてだろうか。会津では、この両者がプラスされた罠も存在するという。

こうした罠は、阿仁マタギが歩いた地域に色濃く残っていることは確か。各地のマタギたちに聞いても、秋田のマタギから教わったとの答えが返ってくる。各地に点在するマタギは、近世以降、阿仁マタギが伝承したと考えるのが妥当だが、個々に見ると論証するのが難しいのも事実。最後に中川先生が指摘した奥山が広がっている現象に対して、熊も今後勢力を拡大してくるはずだから、狩猟の役割も大きくなるだろう。問題は、野生動物と人間との折り合いをどうつけるか・・・私たちが無意識に利用している狩猟のシステムをどう再構築するかが、今後の大きな課題だと語った。

|

| 「共生の民俗知」佐藤宏之(東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授) |

|

欧米型の自然保護思想に疑問を呈する立場から、日本独自の「共生の民俗知」の視点の重要 性を力説した。佐藤先生の言葉一つ一つに私は全く同感だった。日本は「山=森」で、露天風呂は「借景の文化」そのもの。一方、ヨーロッパは、森は平地にあり同時に放牧地などに利用された場所にある。風呂もクワハウス型の風呂で、日本のような「借景の文化」はない。 性を力説した。佐藤先生の言葉一つ一つに私は全く同感だった。日本は「山=森」で、露天風呂は「借景の文化」そのもの。一方、ヨーロッパは、森は平地にあり同時に放牧地などに利用された場所にある。風呂もクワハウス型の風呂で、日本のような「借景の文化」はない。

日本は、江戸時代、米で支配した社会だが、山は農を養うとの考え方が根強く、農耕+狩猟を営むマタギの活動をも保証した。ヨーロッパと日本の自然観、価値観はまるで違う。ヒューマニズムという言葉は人間中心主義を象徴する言葉で、自然は人間に支配されるものという考え方が根底にある。こうした考え方は自然にとって誠に苛烈である。キリスト教は一神教で、一元論的な価値観を持つ。こうした考え方は文化の優劣論を生み出す。その突出した事例を歴史的に見れば、植民地政策やナチスの時代を見れば明らか。こうした思想・価値観から共生観など生まれるはずがない。

こうしたヨーロッパ型の自然保護思想は、日本の都会型の自然保護思想にも色濃く見られ、自然と人間を分離して保護しようとする「分離案」が提案される。(これは森林生態系保護地域の指定や世界自然遺産となった白神山地の例のように、「入山禁止」、すなわち自然と人間を分離して守ろうとする動きに典型的に見られる)・・・こうした分離案は、その場限りの効力しかなく、根本的な解決にはなり得ない。

ここで私の意見を述べさせてもらえば、欧米流の自然保護論は、自然と人間と文化を切り離し、自然だけ守るといった人間不在、文化不在の自然保護論に思えてならない。自然と人間と文化を共に守ることこそ持続的な共生を実現する重要なポイントだと思う。

里山は、今や耕作放棄で奥山に変化している。境界が変化する度に野生動物の進入を阻止する柵を作るのか。石垣島には60キロにも及ぶ石垣があったが、今や草茫々でその存在すら忘れ去られている。そうした柵で分離する石垣などは、全く機能していない。里山の野生動物の保護を行う場合、都市の押し付けでは、本質的な解決にはなり得ない。 |

|

|

頭の文化・脳の文化は一元論的である(日本の多様な自然と風土に○か×かといった一元論的な考え方は馴染まない。それを押し付けようとするのは、文化の汚染、ひいては自然の汚染につながるのでは)。一方、身体の文化は、多様性に富んでいる。つまり頭ではなく、経験、体験したものの文化であり、極めて多元論的である。まさにマタギの文化は、身体の文化であるとも言える。刻々変化する生態系を維持するには、都会のボランティアでは不可能。これまでの自然保護は、日本の優れた共生観を取り入れてこなかった。その地域に住む人々の「共生の民俗知」こそ重要であり、それを再評価すべきだと力説した。

(写真は、自然と人間と文化が見事に調和した「最後の鷹匠」(野沢博美写真集)より)

|

「動物愛護と狩猟との関係・改正鳥獣法の概要」

東海林克彦(環境省自然環境局動物愛護管理室) |

|

最後の講演は、山形県出身で、猟友会にも所属しているという東海林さん。「マタギサミットの場で、動物愛護法について講演するのは私ぐらいしかいないだろう」と言って笑わせた。動物愛護法とは言っても「みだりに殺傷してはいけない」「猟犬は他人に危害や迷惑をかけないように管理」「放鳥獣は、自活できるため遺棄には当たらない」・・・つまり今までどおりの狩猟を続けていれば問題はないとのことだった。「動物愛護と野生動物との境界が曖昧になっているが、野生鳥獣は全く別もの」と語ったのが印象に残った。 最後の講演は、山形県出身で、猟友会にも所属しているという東海林さん。「マタギサミットの場で、動物愛護法について講演するのは私ぐらいしかいないだろう」と言って笑わせた。動物愛護法とは言っても「みだりに殺傷してはいけない」「猟犬は他人に危害や迷惑をかけないように管理」「放鳥獣は、自活できるため遺棄には当たらない」・・・つまり今までどおりの狩猟を続けていれば問題はないとのことだった。「動物愛護と野生動物との境界が曖昧になっているが、野生鳥獣は全く別もの」と語ったのが印象に残った。

ちょっと気になったのは、来年度鳥獣法が再改正されるかも知れないという情報だった。その論点は、狩猟規制を強化、全国禁猟区制、有害駆除は一般の狩猟者に任せず、行政の人が行うなどと言った点がポイントらしい。どうも現実離れしたものばかりのように思うが・・・。

|

| 2004年は新潟県山北町で開催 |

|

来年は、新潟県岩船郡山北町で開催することが決まった。来年の開催地を代表して、山北町猟友会の大滝国吉さんがあいさつ。最後に斉藤金好実行委員長が閉会のあいさつを行い、実り多きマタギサミットが盛会裏に幕を閉じた。なお、講演の内容は、テープで正確に復元したものではなく、私の聞き違い・解釈の違いで誤りがあったらご容赦を(もちろん指摘があれば訂正したいと思いますのでご一報ください)・・・。 来年は、新潟県岩船郡山北町で開催することが決まった。来年の開催地を代表して、山北町猟友会の大滝国吉さんがあいさつ。最後に斉藤金好実行委員長が閉会のあいさつを行い、実り多きマタギサミットが盛会裏に幕を閉じた。なお、講演の内容は、テープで正確に復元したものではなく、私の聞き違い・解釈の違いで誤りがあったらご容赦を(もちろん指摘があれば訂正したいと思いますのでご一報ください)・・・。

|

| 旅マタギ・・・狩猟・川漁の伝播 |

|

阿仁の旅マタギは、狩猟の技術だけでなく、川漁の技術も伝え後世の多くの職漁師たちに影響を与えたと言われる。鈴野藤夫著「山漁」(農文協)には次のように記されている。

獲物を追う狩猟や川漁は、エコロジカルな条件に大きく左右される。そのため独自の技術が必要であるが、彼等゛旅マタギ゛との交流によって優れた技術が定着したり、その影響を受けた地域は決して少なくなかったろう・・・「ああ、芸は道に寄って賢しとは諺の如く、この童、常々秋田の猟師が水練・網釣の漁まで見習ふならん」(文政11年・1828年に記された鈴木牧之著「秋山記行」より)と、深く感じ入っているのは象徴的である。

旅マタギの慣習は昭和10年代まで存続した、と言われる。彼等が濃密に足跡を印した中部山岳地帯は、豊饒な温泉と渓流を背景に数多の職漁を輩出した地域であり、彼らの技術だけでなく、狩猟と川漁が相互補完した生業体系は後世の多くの職漁が踏襲したのである。

その代表的な存在と言えば、北アルプスの南北゛岳庄屋゛と畏敬され、登山史上でも名高い上条嘉門次であり、遠山品右衛門である。さらに、岐阜県吉城郡古川町で三代にわたる職漁の棹尾を飾った、名張与四郎が自ら綴った「山猟・川漁にかけた我が一生」昭和53年によっても、タイトルそのままに、狩猟と川漁が相互補完していたことが明らかである。

|

| 朝日連峰荒川の伝統釣法 |

|

鈴野氏によれば、伝統釣法は全国でたったの12種類。その中に、朝日連峰荒川の伝統毛鉤釣りが紹介されている。要約すると・・・(写真は瀬畑雄三翁作製の逆さ毛鉤)

荒川上流域では昭和30年代まで、樋倉の佐藤兼次と徳網の斉藤運吉の二人が釣漁に従事していた。そのうち佐藤の毛鉤釣りは祖父の代からという伝統的な釣法である。使用する竿は3.6m、仕掛けは馬素(6本縒り・4本縒り)3mにハリス1.5号から2号を1.5m、全長は竿より1m近くも長い。最大の特徴は、仕掛けではなく毛鉤。

鉤は肉厚の狐型12号、胴は雄ヤマドリの尾羽根をクジャクの羽根と絹糸で巻き、ミノ毛の代わりに、尾羽根の羽弁をまとめて結わえたもの。驚いたことに総体的に奥三面の毛鉤(小池善一作製)ときわめて近似し、両者の間になんらかの脈絡を伺わせる。大きく異なる点は、毛鉤の腰の部分に散弾オモリを噛みつけていること。この毛鉤は、表層を流す毛鉤ではなく、餌釣りと同様、沈めて釣る毛鉤である。

この毛鉤は、特に雪代が残る初期や増水時、淵の底層、岩陰、早瀬の石周りなど、表層では対応の困難なポイントを探れる点にあり、この釣法は餌釣りの発想に基づいているは明らかだと記している。(私も毛鉤にオモリを付けて底層を探る小国流テンカラを真似してみたいと思う) |

6月28日(土)〜29日(日)、「第14回ブナ林と狩人の会・マタギサミットINおぐに」が山形県小国町五味沢の「白い森交流センターりふれ」で盛大に開催された。秋田市から約300キロ、車で6時間・・・距離の遠さと朝日連峰、飯豊連峰の深い山々に驚かされた。天気が良ければ荒川沿いにある角楢小屋と白い森・ブナ林の美を撮りたかったが、あいにく雨で断念せざるを得なかった。

6月28日(土)〜29日(日)、「第14回ブナ林と狩人の会・マタギサミットINおぐに」が山形県小国町五味沢の「白い森交流センターりふれ」で盛大に開催された。秋田市から約300キロ、車で6時間・・・距離の遠さと朝日連峰、飯豊連峰の深い山々に驚かされた。天気が良ければ荒川沿いにある角楢小屋と白い森・ブナ林の美を撮りたかったが、あいにく雨で断念せざるを得なかった。

友会、山形県朝日村猟友会、高畠町上和田熊狩り隊、米沢市猟友会、小国町猟友会、長野県栄村秋山郷猟友会、そして一般参加合わせて約140名が参加。私と戸堀マタギは、「マタギ小屋を保存する会」として4回目の連続参加となった。特に今回特筆すべき点は、5人の講師による講演がパワーポイントを使ったプレゼンテーション形式で行われ、大変分かりやすく、内容もマタギ関係者だけでなく、山釣り、渓流釣り愛好家たちにも大変参考となる内容であった。(写真は田口洋美先生の講演スライドより)

友会、山形県朝日村猟友会、高畠町上和田熊狩り隊、米沢市猟友会、小国町猟友会、長野県栄村秋山郷猟友会、そして一般参加合わせて約140名が参加。私と戸堀マタギは、「マタギ小屋を保存する会」として4回目の連続参加となった。特に今回特筆すべき点は、5人の講師による講演がパワーポイントを使ったプレゼンテーション形式で行われ、大変分かりやすく、内容もマタギ関係者だけでなく、山釣り、渓流釣り愛好家たちにも大変参考となる内容であった。(写真は田口洋美先生の講演スライドより)

私の釣りの民俗誌バイブル「山漁」(鈴野藤夫著、農文協)には、小国町荒川を実に魅力的な文章で紹介している。

私の釣りの民俗誌バイブル「山漁」(鈴野藤夫著、農文協)には、小国町荒川を実に魅力的な文章で紹介している。

「白い森の国 おぐに」と題するパンフレットには、マタギ文化について次のように記されていた。「マタギとは、東北地方の山間集落に暮らす狩猟の民です。山の神様を信仰し、豊かなブナの森を猟場にしてツキノワグマなどの獣を捕ったり、四季を通じてゼンマイやワラビなどの山菜を採って、生活の糧としていました。マタギにとって捕らえた獲物は、戒律に従って余すところなく利用されます。伝統的な習俗を守り続けることが自らの暮らしを守る知恵であり、豊かな環境を残すためのルールなのです。こうしたマタギ魂は、今も受け継がれています。」

「白い森の国 おぐに」と題するパンフレットには、マタギ文化について次のように記されていた。「マタギとは、東北地方の山間集落に暮らす狩猟の民です。山の神様を信仰し、豊かなブナの森を猟場にしてツキノワグマなどの獣を捕ったり、四季を通じてゼンマイやワラビなどの山菜を採って、生活の糧としていました。マタギにとって捕らえた獲物は、戒律に従って余すところなく利用されます。伝統的な習俗を守り続けることが自らの暮らしを守る知恵であり、豊かな環境を残すためのルールなのです。こうしたマタギ魂は、今も受け継がれています。」

右は秋田県阿仁町比立内で「

右は秋田県阿仁町比立内で「

子供に帰ったように無邪気にVサイン作る小国マタギ。左は

子供に帰ったように無邪気にVサイン作る小国マタギ。左は

最も驚かされたのは、氷河地形が小国の地形で初めて確認されたという事実。これまで氷河地形と言えば、北アルプスと日高山脈にしかないと単純に思い込んでいただけに、長谷川先生の調査結果を聞いて驚かされた。飯豊・朝日連峰は、積雪が30mあるいは50m以上に及ぶ豪雪地帯だと聞かされれば、素人でも何となく納得させられた。

最も驚かされたのは、氷河地形が小国の地形で初めて確認されたという事実。これまで氷河地形と言えば、北アルプスと日高山脈にしかないと単純に思い込んでいただけに、長谷川先生の調査結果を聞いて驚かされた。飯豊・朝日連峰は、積雪が30mあるいは50m以上に及ぶ豪雪地帯だと聞かされれば、素人でも何となく納得させられた。

地へと拡大してくることを意味している。その一例として、小国では猿害で農作物が荒らされ、高齢者が耕やしている畑が次々と放棄されているという。仮に猿害防止のフェンスを設置したとしても、次々と農地が放棄され、奥山が低平地へと移動すれば、固定的なフェンスは全く意味をなさなくなる。「自然との共生」と言えば、バラ色に聞こえるが、とても都会のボランティアで実現できるものでもない。そこに住んでいる人たちの長年の知恵と技術、努力なしに持続的な「共生」はあり得ないだろう。そのことをもっと深刻に受け止めるべきだと思う。

地へと拡大してくることを意味している。その一例として、小国では猿害で農作物が荒らされ、高齢者が耕やしている畑が次々と放棄されているという。仮に猿害防止のフェンスを設置したとしても、次々と農地が放棄され、奥山が低平地へと移動すれば、固定的なフェンスは全く意味をなさなくなる。「自然との共生」と言えば、バラ色に聞こえるが、とても都会のボランティアで実現できるものでもない。そこに住んでいる人たちの長年の知恵と技術、努力なしに持続的な「共生」はあり得ないだろう。そのことをもっと深刻に受け止めるべきだと思う。

性を力説した。佐藤先生の言葉一つ一つに私は全く同感だった。日本は「山=森」で、露天風呂は「借景の文化」そのもの。一方、ヨーロッパは、森は平地にあり同時に放牧地などに利用された場所にある。風呂もクワハウス型の風呂で、日本のような「借景の文化」はない。

性を力説した。佐藤先生の言葉一つ一つに私は全く同感だった。日本は「山=森」で、露天風呂は「借景の文化」そのもの。一方、ヨーロッパは、森は平地にあり同時に放牧地などに利用された場所にある。風呂もクワハウス型の風呂で、日本のような「借景の文化」はない。

最後の講演は、山形県出身で、猟友会にも所属しているという東海林さん。「マタギサミットの場で、

最後の講演は、山形県出身で、猟友会にも所属しているという東海林さん。「マタギサミットの場で、

来年は、新潟県岩船郡山北町で開催することが決まった。来年の開催地を代表して、山北町猟友会の大滝国吉さんがあいさつ。最後に斉藤金好実行委員長が閉会のあいさつを行い、実り多きマタギサミットが盛会裏に幕を閉じた。なお、講演の内容は、テープで正確に復元したものではなく、私の聞き違い・解釈の違いで誤りがあったらご容赦を(もちろん指摘があれば訂正したいと思いますのでご一報ください)・・・。

来年は、新潟県岩船郡山北町で開催することが決まった。来年の開催地を代表して、山北町猟友会の大滝国吉さんがあいさつ。最後に斉藤金好実行委員長が閉会のあいさつを行い、実り多きマタギサミットが盛会裏に幕を閉じた。なお、講演の内容は、テープで正確に復元したものではなく、私の聞き違い・解釈の違いで誤りがあったらご容赦を(もちろん指摘があれば訂正したいと思いますのでご一報ください)・・・。