面白いことに、地球から見た太陽の視直径(見かけの大きさ)は である。冥王星は33倍遠いから、視直径は約1′となる。

一方、 である。 の距離から見た場合の視直径は つまり、冥王星に隠れている太陽の大きさは冥王星の1/4でしかないのである。

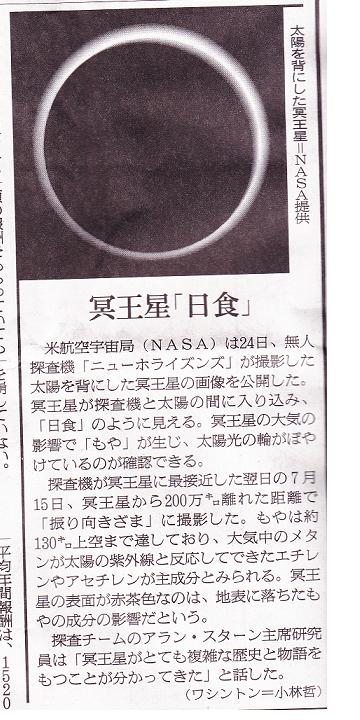

それでもまあ、これは「太陽が別の天体に掩蔽される現象」という意味で「日蝕」には違いない。だから朝日の記事はここまでは間違っているとは言えないだろう。しかし、既に述べたように、この写真は通常の皆既日蝕や金環日蝕とは違う。それらの場合には視直径が太陽とほぼ同じである月によって掩蔽され、太陽上層のコロナや太陽面の一部が輝いているのだが、NHの写真で輝いているのは冥王星の大気なのだ。それが冥王星より のだ。

朝日の記事では

冥王星の大気の影響で「もや」が生じ、太陽光の輪がぼやけている

としているが、この「太陽光の輪」は明らかに通常の(地球上での)日蝕時を意識しているだろう。「コロナや太陽面そのものの一部が見えているが、『もや』によってぼやけている」という解釈である。そうではない。(コロナや)太陽面は全く見えていないのだ。後方からの太陽光照射で冥王星の大気が輝いている。したがってもし冥王星に大気がなかったら、この光の輪は現れない。そのことが重要なのだ。

おそらくこれを書いた記者も誤解しているのだろう。一度きちんと計算してみないと気付かないはずである。

この写真はむしろ、

「皆既月蝕時に月から見た光景」

に類似しているだろう。この場合も地球に隠された太陽は地球よりずっと小さい。しかしそれが地球の大気を backlit して、ちょうどこのように見えるはずである。