|

「国産暦」といっても、これらは中国暦の一種と言えよう。それは渋川春海が元の授時暦をもととして若干の独自の改良を加えたものが貞享暦であることからもわかる。筆者は「広義の中国暦」という呼び方を提唱する。その定義は以下のものである。 ・朔の日を毎月の始まりとする。この点では太陰暦である。 ・月の名を決めるのに二十四気のうちの「中気」を用いる。中気を含まない月を閏月とする。この点では二十四気という太陽暦要素を用いる。 世界には同様の太陰太陽暦は数多く存在する。しかし二十四気を用いるのは中国暦とそこから派生した日本暦だけである。したがってこれらは1つのカテゴリーと考えてよいであろう。 |

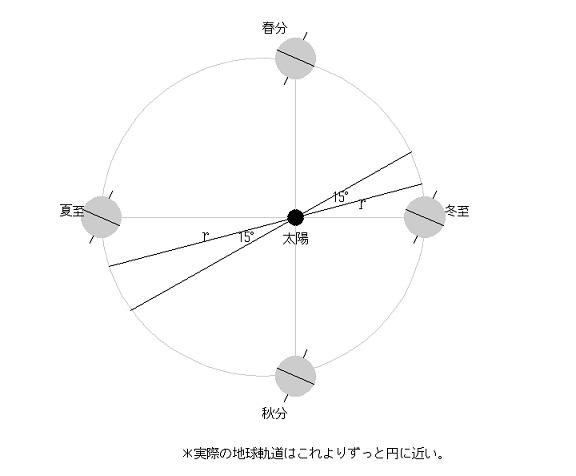

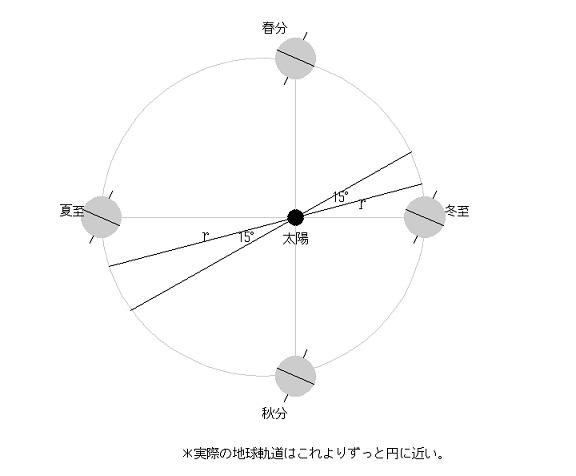

これらは1つおきに中気と節気に分かれる。月名は中気によって決められる。たとえば冬至は十一月中気なのでこれを含む月は十一月、大寒は十二月中気なのでこれを含む月は十二月、以下同様である。 | 朔望月の長さは平均29.53日ほどであるが中気間隔は30日強なので、時に中気を含まない月が現れる。これが閏月である。 なお、「啓蟄」は日本以外では「驚蟄」である。 二十四気の決め方には「恒気法」と「定気法」がある。 恒気法(常気法、平気法とも言う)は、1年を単純に24等分して決める。この場合の「1年」とは冬至から冬至までとするのが常である。たとえば宣明暦、これは我が国では貞享暦に改暦されるまで823年に渡って使われ続けたものだが、そこでは、 したがって、 また、2至2分(冬至、春分、夏至、秋分)の間隔はすべて である。しかし実際には至分の間隔は同じではない。これは『ケプラーの法則』によるものである。 まず、至分の天文学的意味を明確にしておく。すなわち、 ・冬至とは太陽が南回帰線に到達した時。 ・春分とは太陽が赤道を南から北へ横切る時。 ・夏至とは太陽が北回帰線に到達した時。 ・秋分とは太陽が赤道を北から南へ横切る時。 |

|

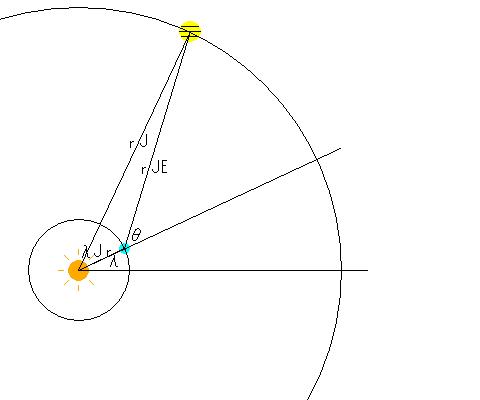

| 木星物質與太陽物質一千分之一畧等(詳後第四十三章)因木星以其一千分之一障碍太陽逮地力故木星引力為太陽引力一千分之一也木星距日線五倍太陽距地(按是木星與太陽本天半径比例也即木星距離)故木星逮地力與太陽引力二十五分之一等乃以一千分之一二十五除之得二萬五千分之一為木星逮地力即太陽逮地力二萬五千分之一也因是当検出以太陽使地球旋転其本天引力二萬五千分之力生地球行度変差(按蓋是推算日躔二均張本) |

| 因意為空間再乗冪如時間冪者亦麻田采彰所発明也 |

| ・ | ・・ |

| ||

| ・ | ||||

| ・ |

| |||

| ・ | ||||

| ・ |

| |||

| ・ | ||||

| ・ | ||||

| ・ | ||||

| ・ |

| |||

| ・ | ||||

| ・ | ||||

| ・ | ||||

| ・ | → |

|

|

|

|

を使った。この結果はまさに「木星逮地力即太陽逮地力二萬五千分之一也因是当検出以太陽使地球旋転其本天引力二萬五千分之力生地球行度変差(按蓋是推算日躔二均張本)」を裏付ける。

水路部式の対応する項は、

となり、オーダー的にはよく合っている。

一方(3)の第2項については『新法暦書続編巻二十八第二十八章』では触れていないが、cos2(ω−ωJ)という木星会合周期の倍振動である。これの振幅は、

水路部式の対応する項は、

これはやや差が大きいが、倍振動項はLegendre 展開のより高次の項にも現れるのを無視しているためであろう。

金星の摂動

『新法暦書卷一』には「推日躔用數」が記されている。そのうちの初均、二均、三均を水路部式と比較してみる。

| 新法暦書卷一 | 水路部式 | 意味 |

|---|---|---|

| 初均最大一差一度九十二分五十三秒一十四微 | (1.9159−0.00005T) sin(356°.531+359°.991T) | 近日点移動 |

| 初均最大二差二分零二秒二十二微 | 0.0200 sin(353°.06+719°.981T) | 近日点移動の倍振動 |

| 初均最大三差二秒八十六微 | 0.0003 sin(349°.6+1079°.97T) | 近日点移動の3倍振動 |

| 二均最大一差一十九秒七十二微 | 0.0020 sin(285°.0+329°.64T) | 398.88日、木星の会合周期 |

| 二均最大二差七秒五十微 | 0.0008 sin(208°.0+°659.29T) | 木星会合周期の倍振動 |

| 三均最大一差二十二秒七十八微 | 0.0013 sin(211°.1+°225.18T) | 金星の会合周期 |

| 三均最大二差二十六秒三十九微 | 0.0015 sin(242°.4+°450.37T) | 金星会合周期の倍振動 |

| 火金水三星因無附小星之指示引力故不能依前法之意以算其各物質 |

| 按此求五星物質 法蓋不能通用於五星因麻田采彰所発明垂球之理及 之説・・ |

|

土星 零個一八四三三 木星 零個二九零四二 火星 零個七二九一八 金星 一個二七四九五 水星 二個零三七六四 |

これらは としている。この根拠(麻田采彰所発明垂球之理?)はよくわからない。

|

| 節気 | 水路部式 | 三均を新法暦書 |

|---|