二十四節気

| 小寒 | 十二月節 | 1月6日頃

|

|---|

| 大寒 | 十二月中 | 1月20日頃

|

|---|

| 立春 | 正月節 | 2月4日頃

|

|---|

| 雨水 | 正月中 | 2月19日頃

|

|---|

| 啓蟄 | 二月節 | 3月6日頃

|

|---|

| 春分 | 二月中 | 3月21日頃

|

|---|

| 清明 | 三月節 | 4月5日頃

|

|---|

| 穀雨 | 三月中 | 4月20日頃

|

|---|

| 立夏 | 四月節 | 5月5日頃

|

|---|

| 小満 | 四月中 | 5月21日頃

|

|---|

| 芒種 | 五月節 | 6月6日頃

|

|---|

| 夏至 | 五月中 | 6月21日頃

|

|---|

| 小暑 | 六月節 | 7月7日頃

|

|---|

| 大暑 | 六月中 | 7月23日頃

|

|---|

| 立秋 | 七月節 | 8月7日頃

|

|---|

| 処暑 | 七月中 | 8月23日頃

|

|---|

| 白露 | 八月節 | 9月8日頃

|

|---|

| 秋分 | 八月中 | 9月23日頃

|

|---|

| 寒露 | 九月節 | 10月8日頃

|

|---|

| 霜降 | 九月中 | 10月23日頃

|

|---|

| 立冬 | 十月節 | 11月7日頃

|

|---|

| 小雪 | 十月中 | 11月22日頃

|

|---|

| 大雪 | 十一月節 | 12月7日頃

|

|---|

| 冬至 | 十一月中 | 12月22日頃

|

|---|

|

二十四節気の日付

2010年の節分の新聞記事に「節分は平年には2月3日、閏年には2月4日」とあった。しかし、節分が2月4日だったのは1984年が最後で、それ以後近年は閏年でも節分は2月3日である。あの新聞記事は随分古い時代の資料に依拠したものと見える。そして2025年以降は閏年の翌年には節分は2月2日となり、この2月2日節分の頻度は徐々に増える。

何故このようなことが起こるかというと、実はこれは現在の暦つまりグレゴリオ暦に原因がある。現在の暦は基本的に4年に1回の閏年を設ける。平年は365日、閏年は366日だから、4年の平均では暦の1年(暦年)は365.25日である。これは天文学的な1年よりやや長い。ローマ時代から使われたユリウス暦では、この4年に1度の閏年を1600年にわたって続けたため、暦日が10日ほども遅れてしまった。周知のようにグレゴリオ暦では、これを是正するために400年に3回閏年を省くことになった。つまり西暦年が100で割り切れて400で割り切れない年は閏年としないというルールである。これで暦年は400年の平均では365.2425日となり、真の1年と非常に近くなった。

しかし、これはあくまで400年という非常に長い期間での平均である。もっと短い期間では、ほとんどの場合4年に1度の閏年だから、平均はユリウス暦と同じ365.25日となり、暦日は少しずつ遅れる。逆に言えば季節が少しずつ早くなる。そのテンポは100年で0.75日ほどである。特に、1900年から2100年までの200年間は閏年を省くことがないから、1.5日ほど季節が早くなる。このため、かつては立春が2月4日〜5日だったものが2月3日〜4日へ移動する。節分は無論その前日である。そして2100年に閏年が省かれることによって少し元に戻り、2200年、2300年を過ぎればほぼ1900年頃と同じに戻る。つまりグレゴリオ暦では200年の間季節のずれが蓄積され、その後の200年で解消されるのである。

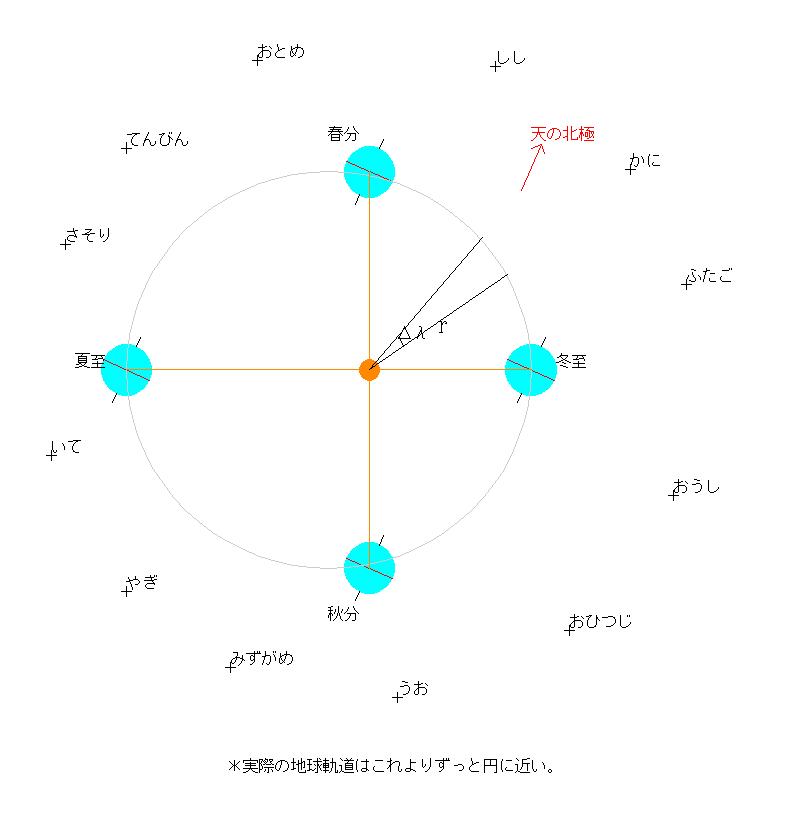

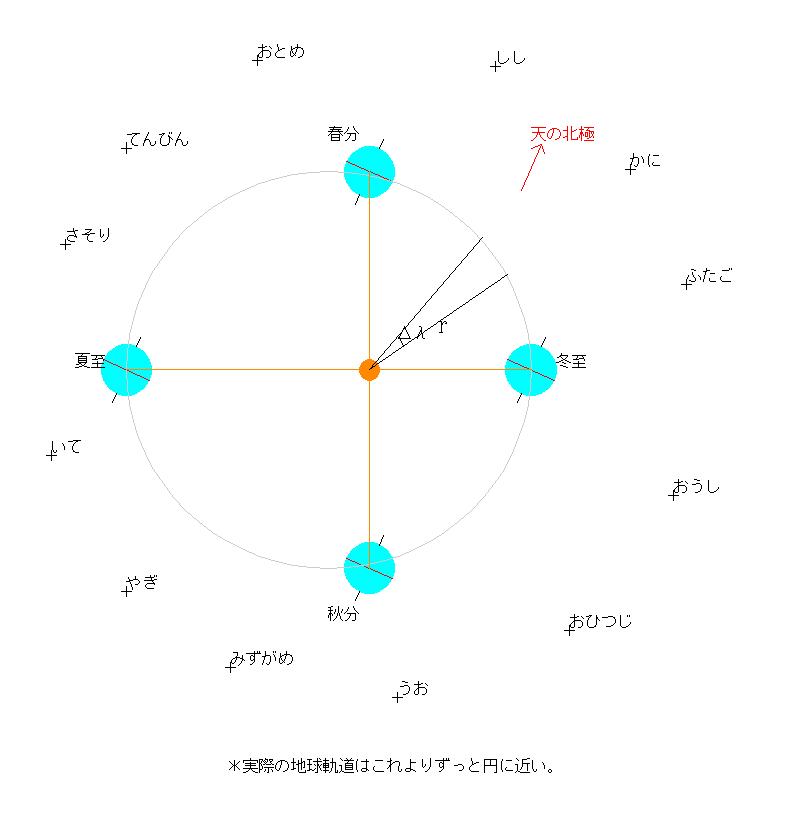

このようにグレゴリオ暦の不斉一性が節分、立春の日付に影響している。他の節気もすべて同様である。これは節気がグレゴリオ暦以上に精密な太陽暦であるためである。これは後述するように節気が太陽黄経によって決められていることの当然の帰結である。

|

|