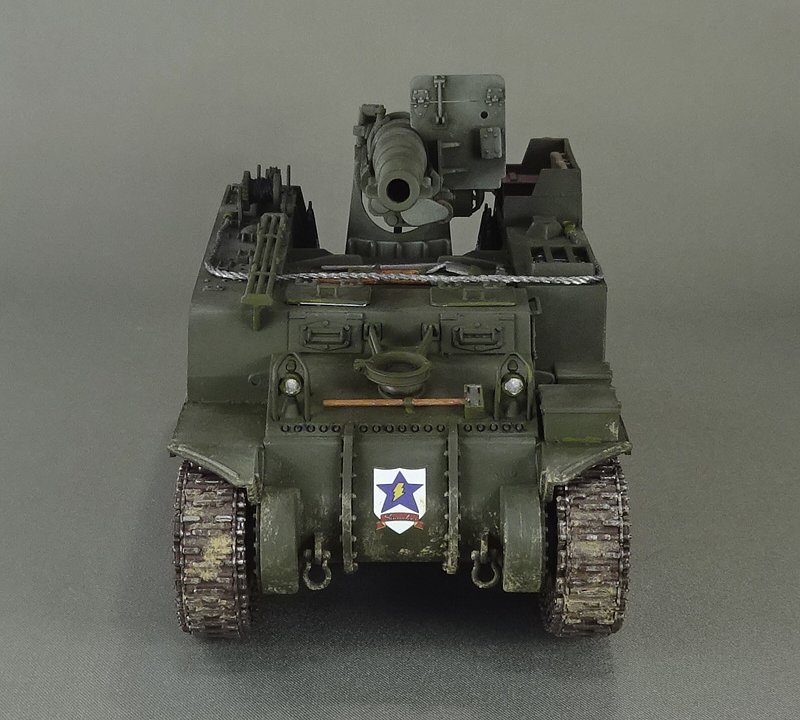

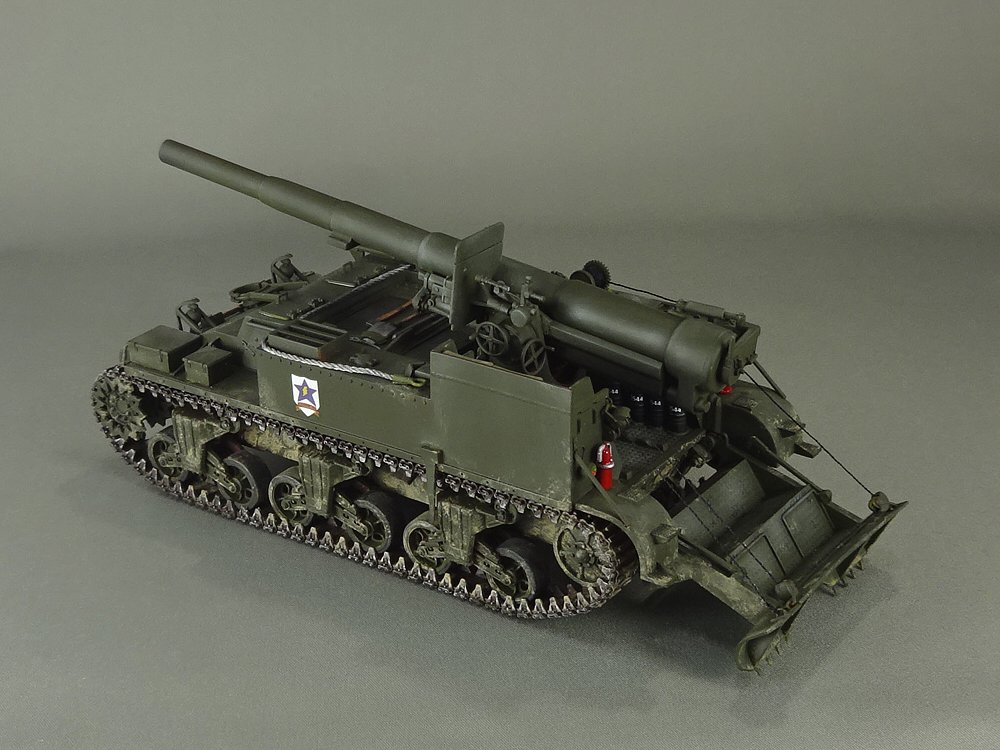

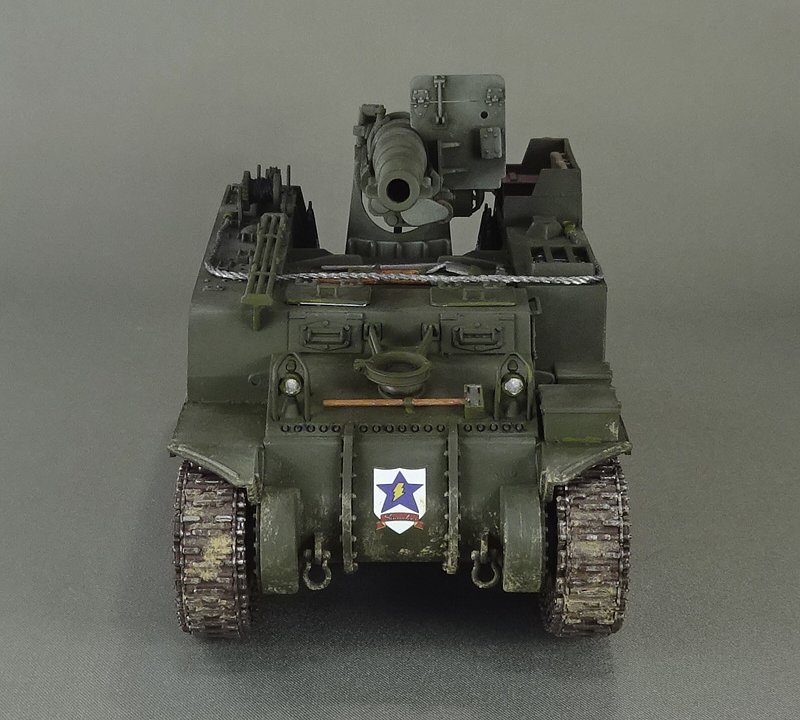

M12 155mm自走砲・ サンダース大学付属高校

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

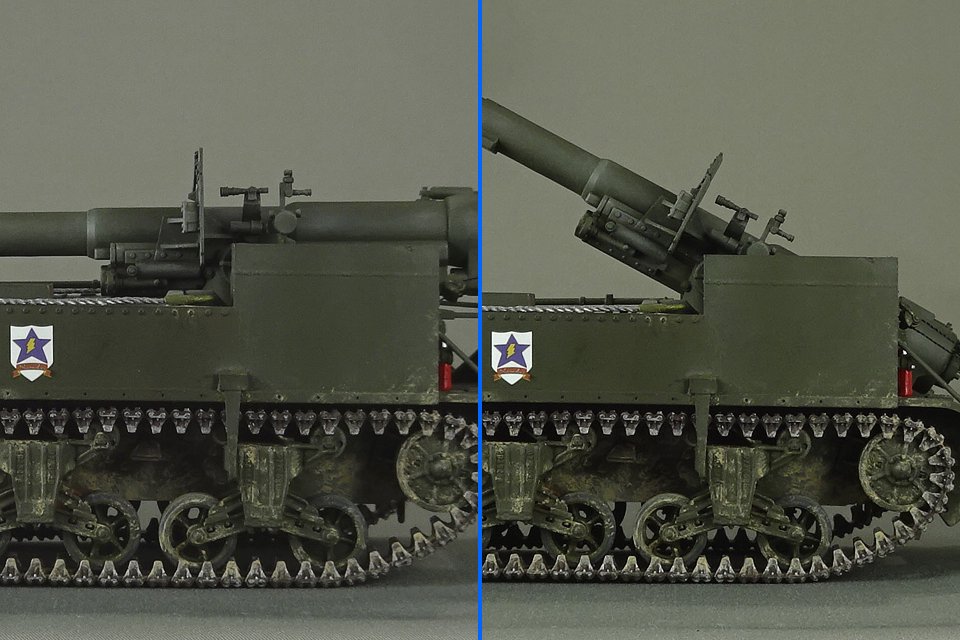

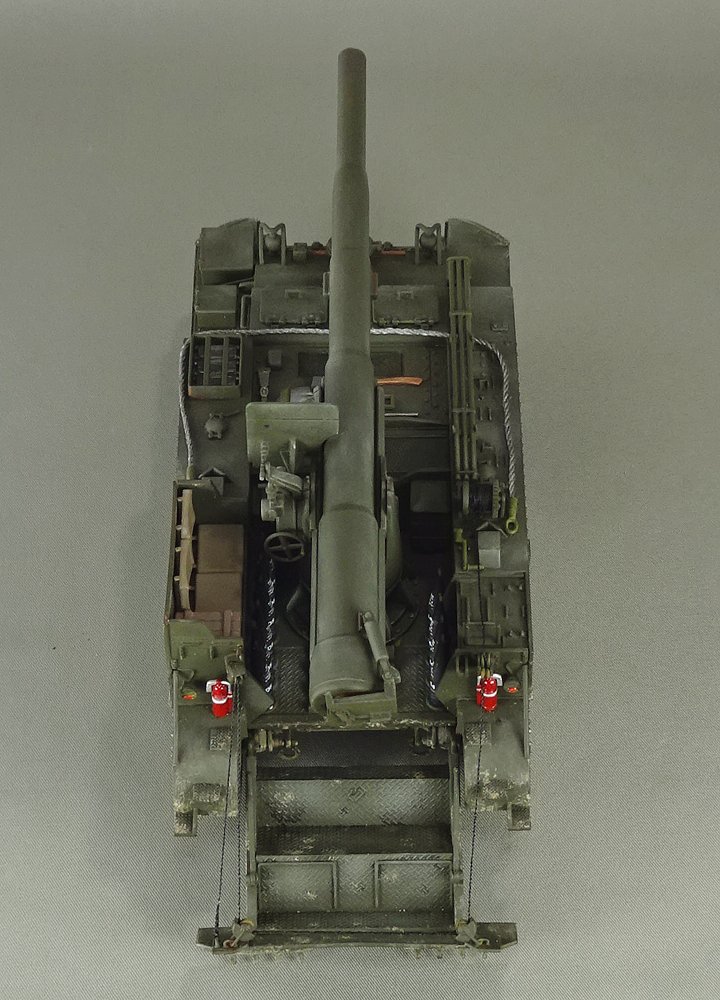

最大仰角は45度。射界は左右各15度ですが、このキットは正面に固定されていま

す。

|

|

|

《 製 作 過 程 》

|

|

|

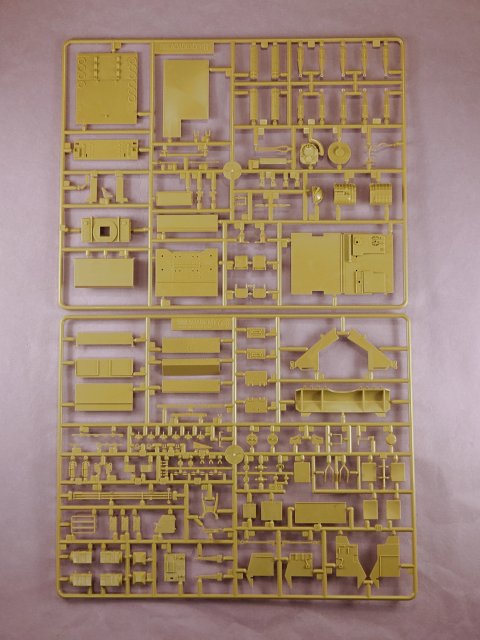

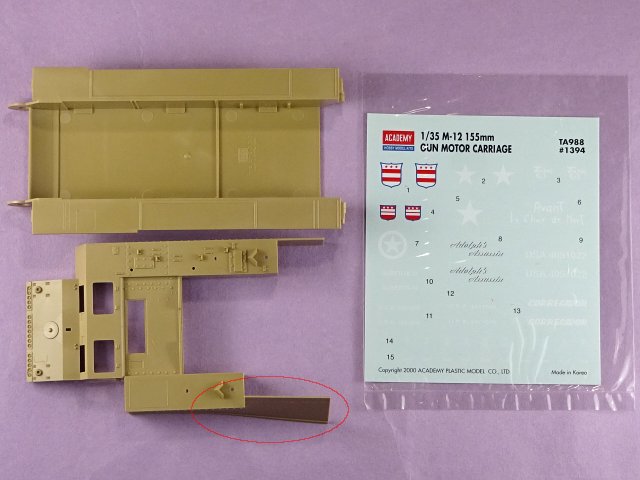

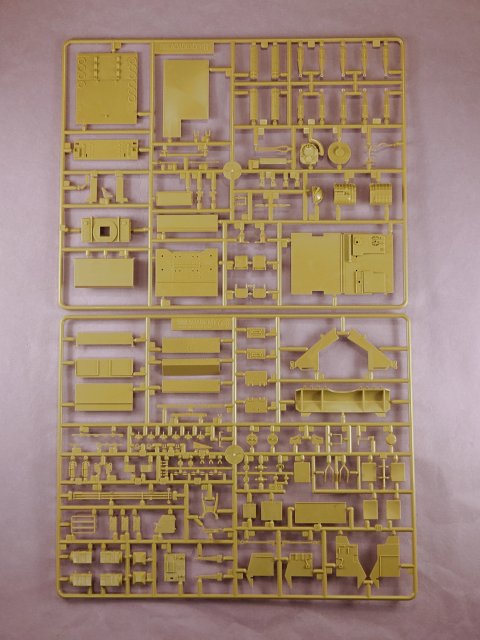

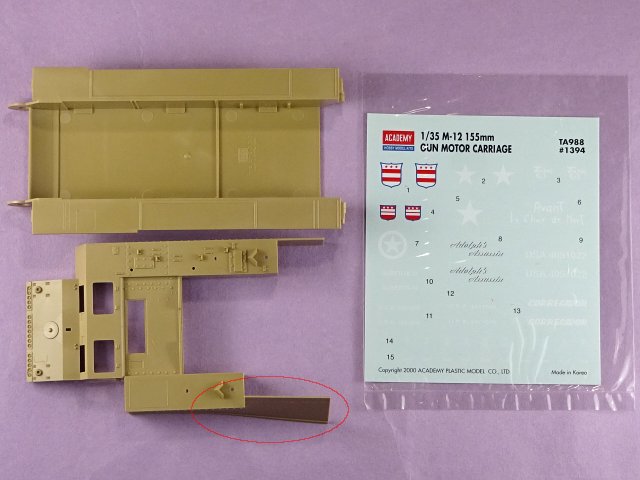

アカデミーのM12

155mm自走砲。車体側面に描かれている部隊マーク(?)、サンダースの校章は、こーゆーのをモチーフにしたのかな。

|

|

★ ★

|

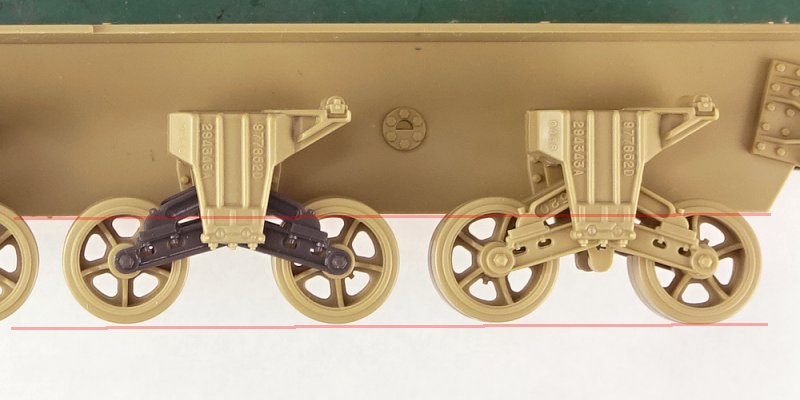

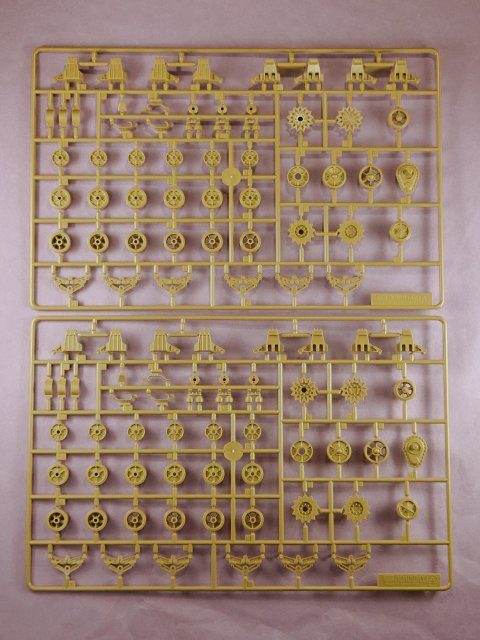

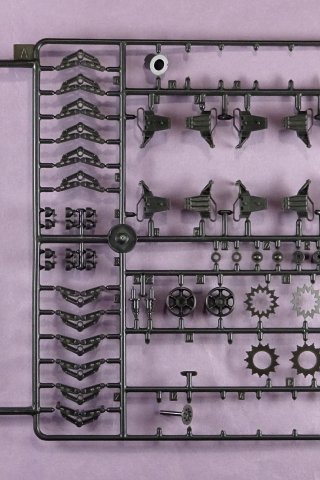

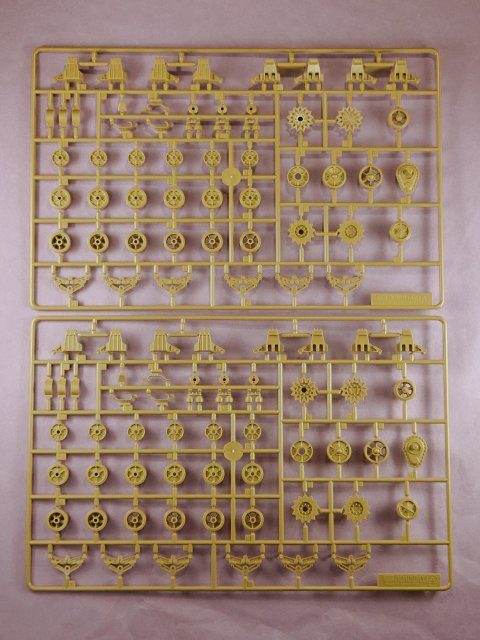

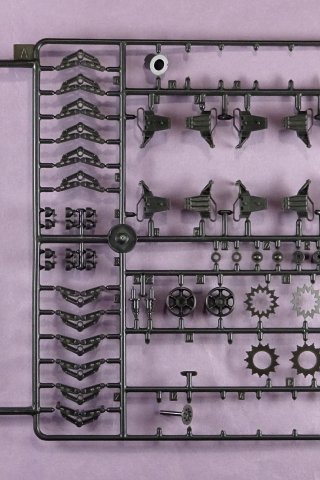

| 転輪は、スポーク式と、穴の開いてないプレス式の2種類が入っています。劇中のサン

ダース車両はすべてスポーク式なので、これに統一します。

|

|

|

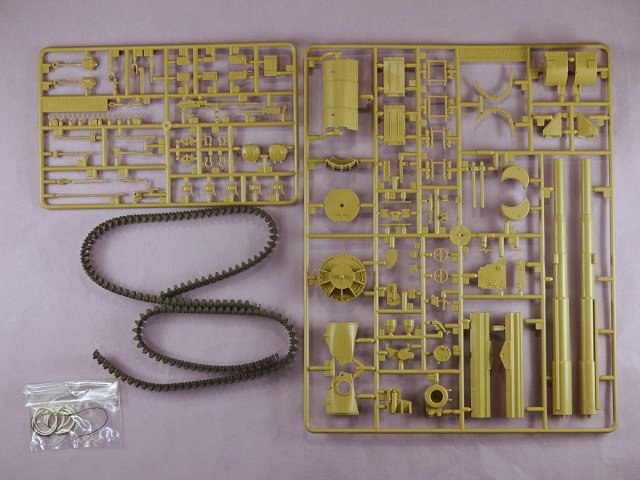

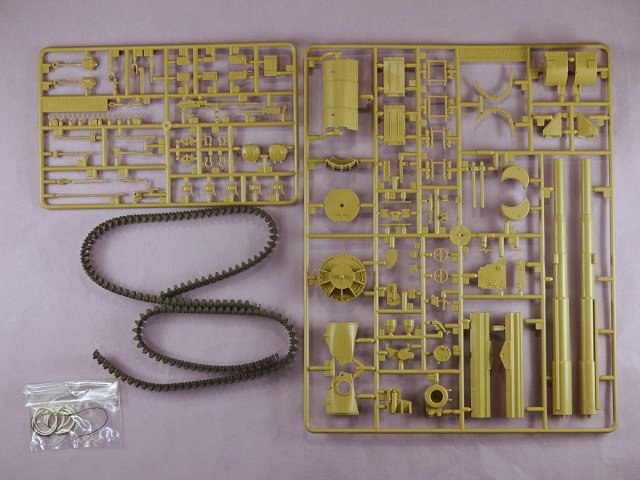

| 砲身パーツ、ベルト式履帯。小袋には、牽引ワイヤー用のナイロン紐、巻き上げケーブ

ル用の黒糸が入っています。 |

|

|

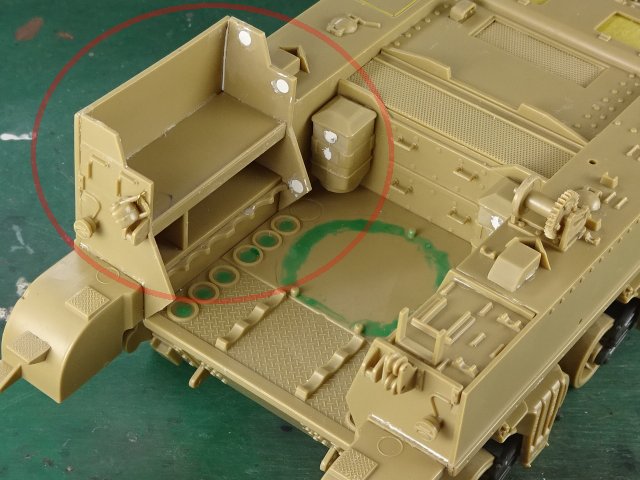

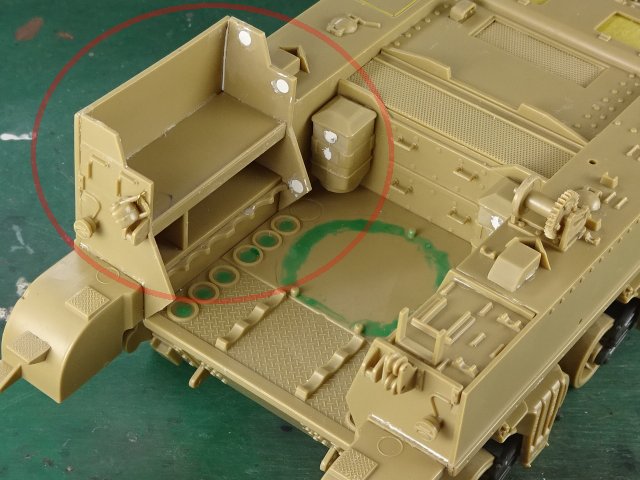

○部分、車体側面の装甲板が反っていました。熱を加え

たり、指で元通りにしようとしましたが、あまり真っ直ぐにはできませんでした。しかし、パーツを組み立てていくうちに、矯正しながら接着していき、ほぼ元

の形に組み上がりました。

|

|

|

| 転輪のパーティングラインは、スジボリ堂のヤスリで均しました。目詰りしてもガム

テープで剥がして何度も使用できるので重宝しています。 |

|

|

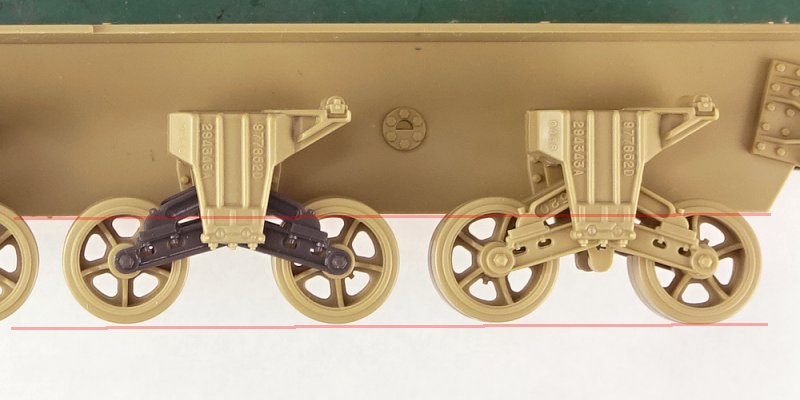

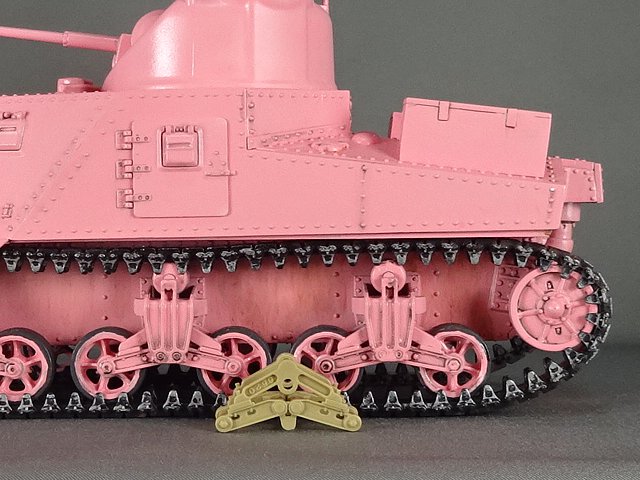

| 他のモデラーさんの製作ブログなどを見ると、サスペンションアームが急角度なため

(『ヘ』の頂点が高くなり軸が上がる)腰高になり、実

車よりも車高が高すぎるという欠点があって、アスカのアフターパーツを使って低くしたそうです。手持ちのイタレリのパーツと比べて「ヘ」の字の角度がキツく、車体の重量の割には接地が浅く感じられます。 |

|

|

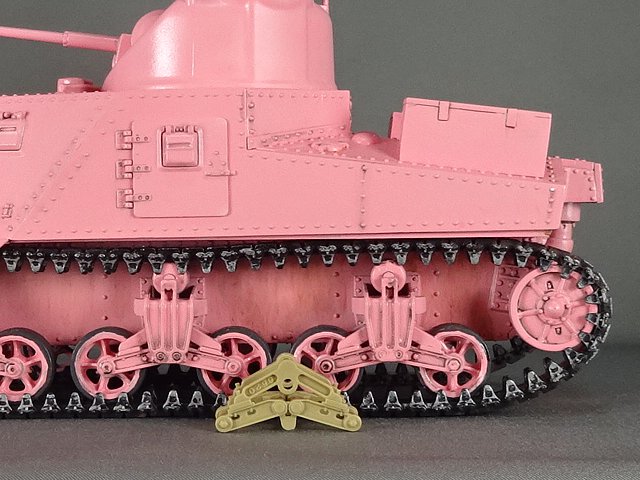

| 以前作ったアカデミーのM3リー。このときは気づきませんでしたが、同じく角度が急

で、腰高になっていますね。 |

|

★ ★ |

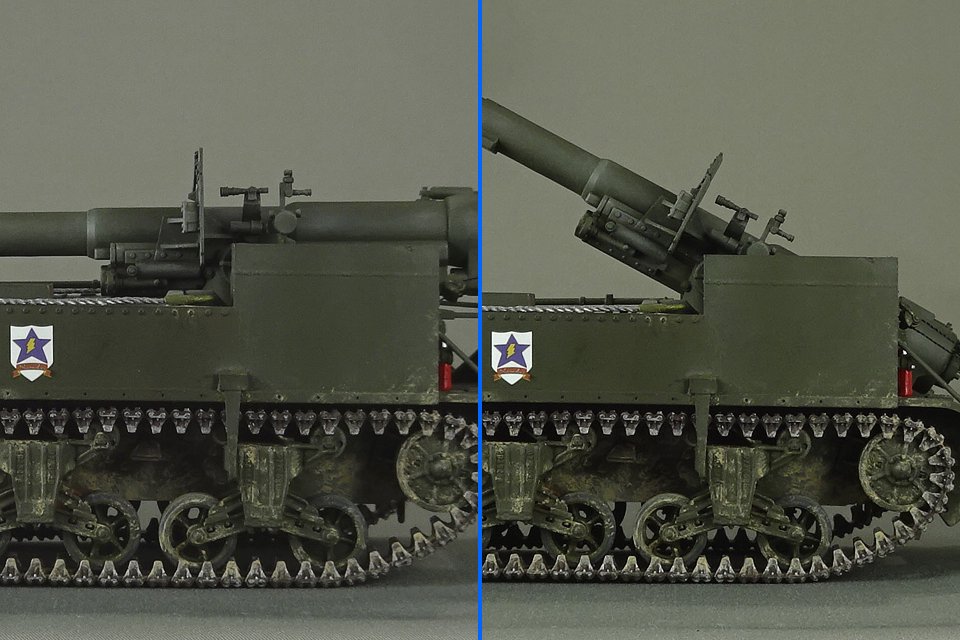

《左》ア

リサのM4A1を作ったときに、イタレリの76mm砲塔に、タミヤのM1スーパーシャーマンを車体にしたニコイチで製作しました。イタレリの足回りがまる

まる残っていたので、このサスペンションアームを流用します。

《右》軸が細いので、細切り

のプラバンを3か所ほど挟みました。 |

|

|

| 仮組みし、画像に車体に沿って赤い線を引いて接地面に平行に移動して比較してみましたが、

うーん、あまり違いがわからない。 |

|

|

|

|

|

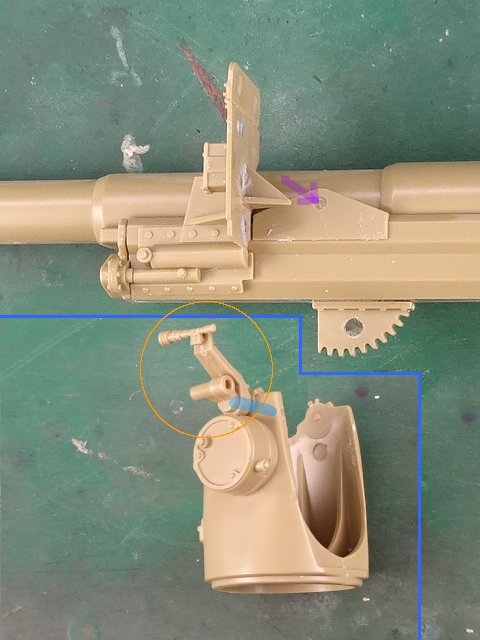

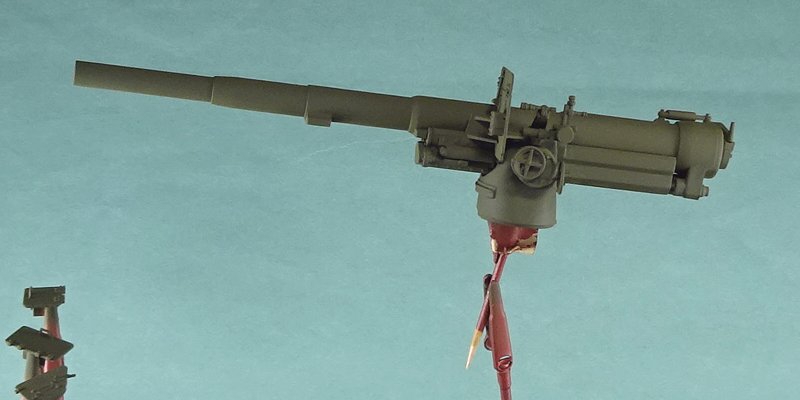

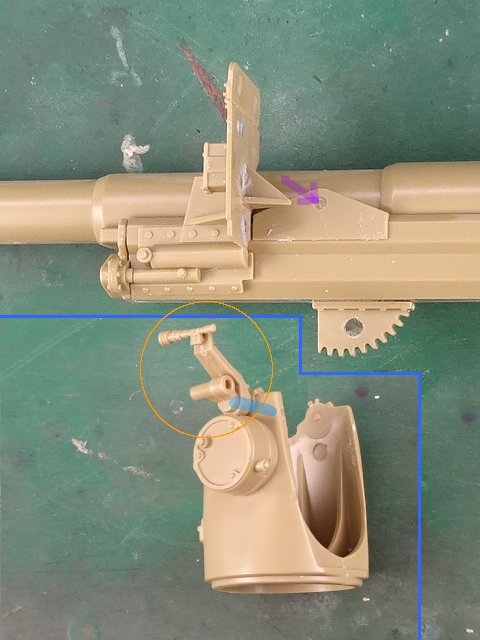

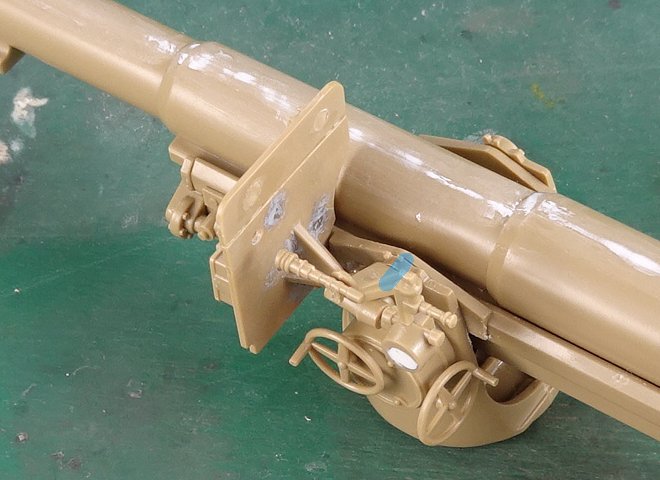

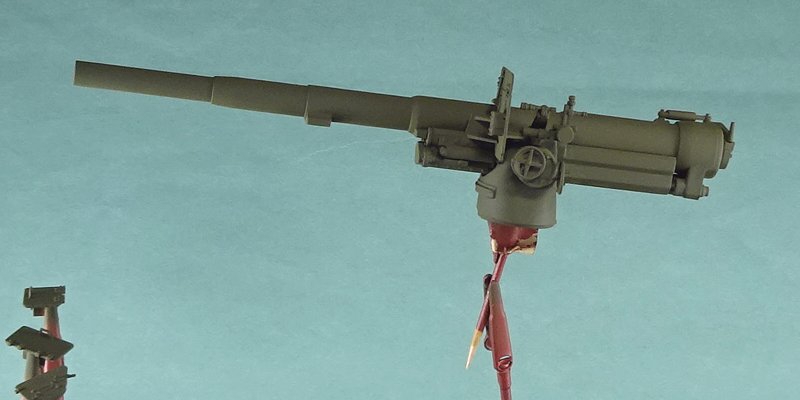

照準器は砲架に接着するよう指示されていますが、砲の仰角を上げると照準器が防盾と

ぶつかってしまいます。実際は照準器は砲と連動して動きます。

|

|

|

照準器をエナメル溶剤で砲架から剥がします。根元部分に1mmの真ちゅう線(―)を入れて軸にし、砲の軸受け部分(→)をピンバイスで開け、瞬間接着剤で真ちゅう線と

固定します。

|

|

|

|

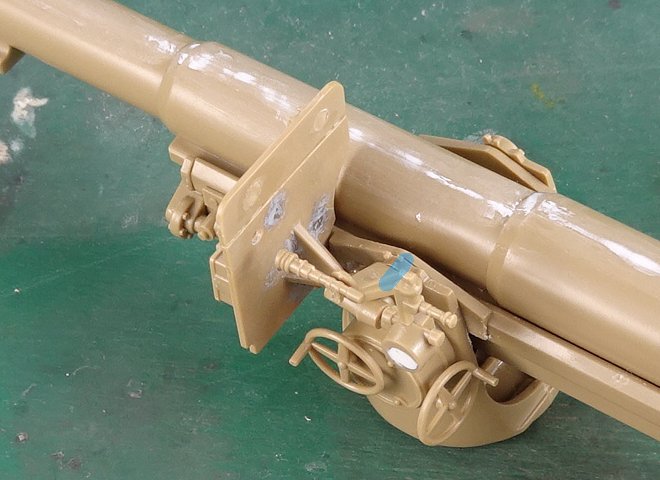

斜め上からのアングル。真ちゅう線(/)を通し、砲身の軸線に固定しました。

|

|

|

|

砲と連動して照準器も上がるようになりました\(^_^)/

|

|

|

|

ブルドーザーのブレードのような駐鋤(ちゅうじょ:2文字目は畑を耕す“すき”です

ね。英語ではspade)。《起倒式で、砲の発射時に接地し衝撃を吸収する仕組み。》

1枚ずつのパーツが似ていて、階段上に組み立てるのが複雑。

|

|

|

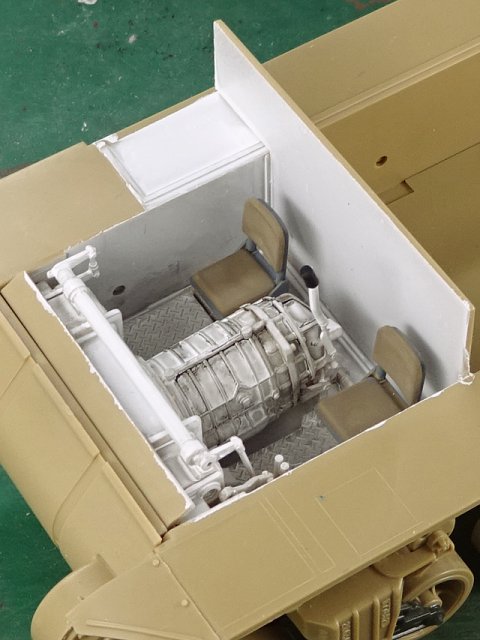

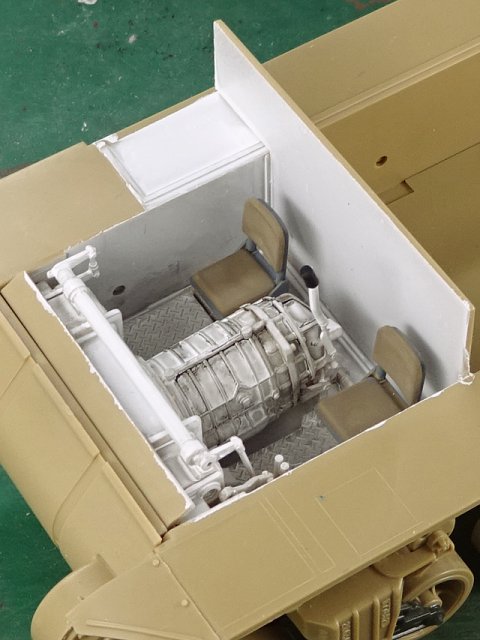

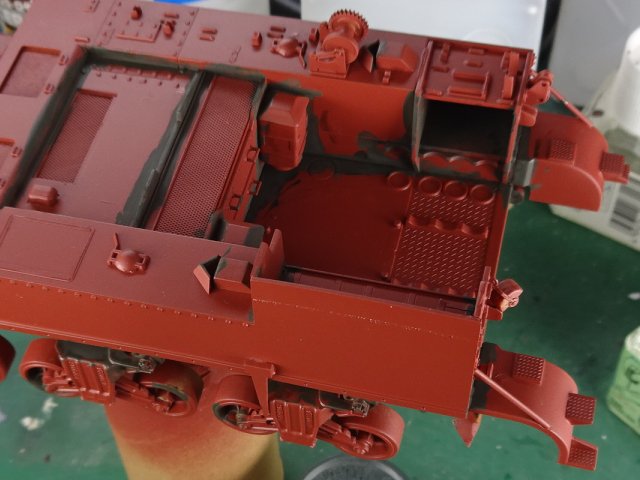

| 操縦席やエンジンも再現されているので、ハッチが開くようにします。フラットホワイ

ト(XF-2)をエアブラシで、奥の届かないところは筆塗りで。座席の色はカーキ(XF-49)。 |

|

|

反っていた左サイドの装甲板○は、

他のパーツと組み合わせながら力技で歪みを直していきました。(白い丸は押し出しピンの跡で、組み立て前にタミヤパテで埋めました。)

緑色はマスキングゾルで、砲弾や砲架の台座の取り付け部分を塗装から保護します。

画像の右上、運転席は内側からマスキングテープ(黄色)を貼っています。

|

|

|

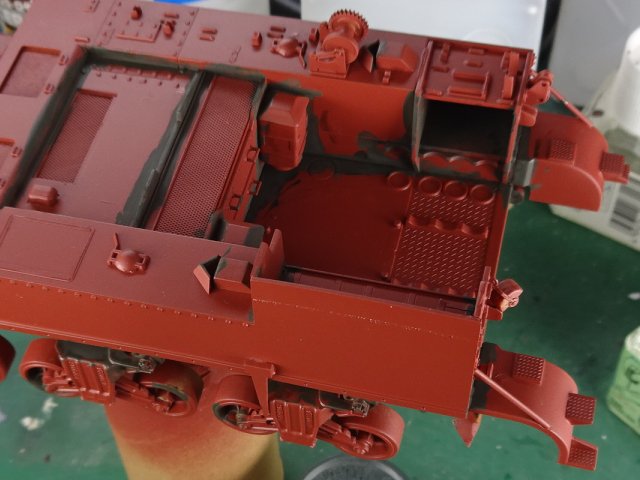

| いつもの手順ですが、サーフェイサーを吹いた後、エアブラシの届かない奥の部分はオ

リーブドラブ(XF-62)を筆塗りしました。 |

|

|

オリーブドラブをエアブラシ塗装します。明暗を表現するシェードやカラーモジュレー

ションなどの手法がありますが、私は1色で全体を塗装し、タミヤエナメルやウェザリングマスターで汚しと明暗を表現します。

|

|

|

車載パーツは別々に塗装しました。面積の広いパーツはエアブラシで、小さいパーツは

筆塗りです。

|

|

|

|

砲は、可動部分が厚塗りにならないよう注意しながら塗装しました。

|

|

|

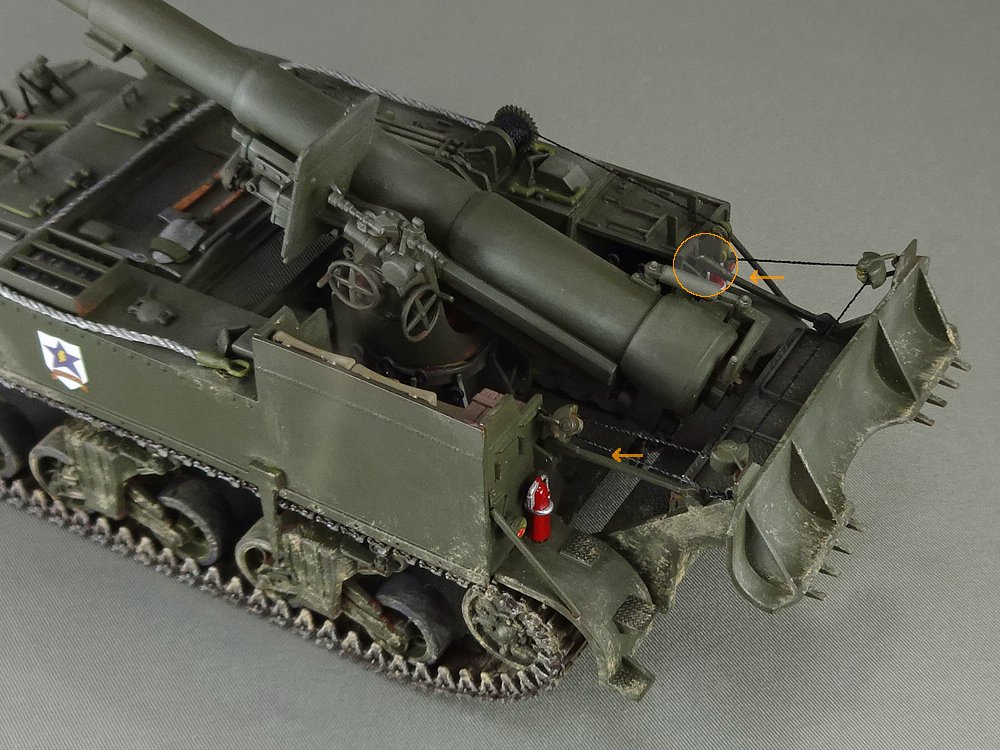

車体本体は、オリーブドラブで塗装した後、サンダースの校章(モデルカステン)を貼

り、全体を水性トップコートで保護します。

予備履帯を塗装、接着します。

|

|

|

|

そのあと、予備履帯が中に収まるよう、格子状のカバーを接着。

|

|

|

ベ

ルト式履帯は、塗料がくっつかないとのことで、タミヤのナイロン用プライマーをスプレーし、マホガニー色のサーフェイサーを吹きました。地面に擦れる角は

メ

タリックグレイを筆でこすりつけました。焼き留め式で、念のため瞬間接着剤を塗った後、ヒートペンでボッチをつぶしました。

|

|

|

起動輪と履帯が噛みあうようにセットし、誘導輪も軸にはめ込み、履帯に装着しまし

た。

上部転輪が浮かないように瞬間接着剤で固定し、細切りにしたトイレットペーパーの芯をフェンダーとの間に挟みました。

|

|

|

運転席内部が覗けるようハッチは接着しませんでした。計器盤はホワイト(XF-2)

を筆塗り。円形の計器や針などがモールドされているので、塗装が乗らない凸部分はデカールを貼ったように見

えます。

牽引ワイヤーは、付属のナイロン紐にメタリックグレイ(XF-56)を塗装。

メッシュの金網のように見えるのはモールドされているだけで、エナメルのブラックを塗って、表面を拭き取りました。

|

|

|

|

|

ハッチはトンボのマルチピットで留めました。車内はあまり良く見えませんが……。

|

|

|

駐鍬の上げ下ろしをするケーブルは

(実車がワイヤーなのかチェーンなのか判りませんが)付属の黒いナイロン糸で、狭い滑車に通しづらく、何度も挫折しました

(T_T;)。木工用ボンドで糸の先端を固めて通そうとしましたが、中でつかえて上手くいかず。3日目に思いついて、糸の先端に結び玉を作り、ほぐした

リード線

の1本を引っ掛けて潰して一体化させ、滑車に通しました。

|

|

|

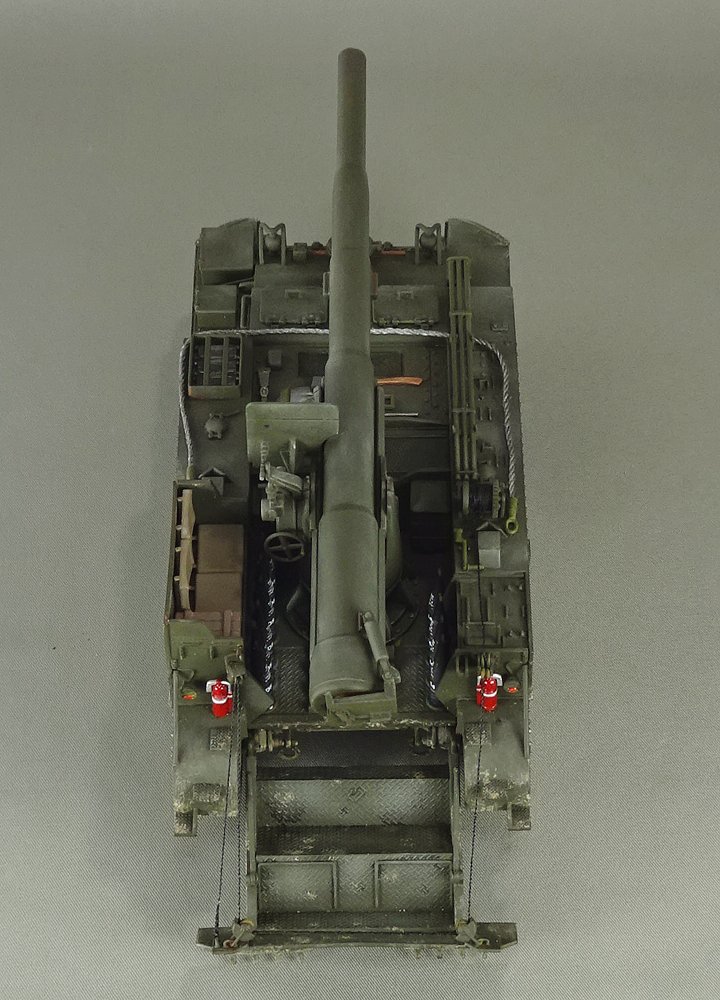

ケーブルを滑車に通しました。ウインチを巻き取っていくと駐鍬がメカニカルに上げ下

げできます。

砲弾に貼った文字のデカールがパリパリして破れやすかったです。

消火器の赤色は、つや有りのレッド(X-7)。

尾灯は、ホワイトを塗った後、クリヤーレッド(X-27)を塗り、発色を良くしました。

最後に、マスキングゾルを剥がした部分に砲架を設置します。 |

|

|

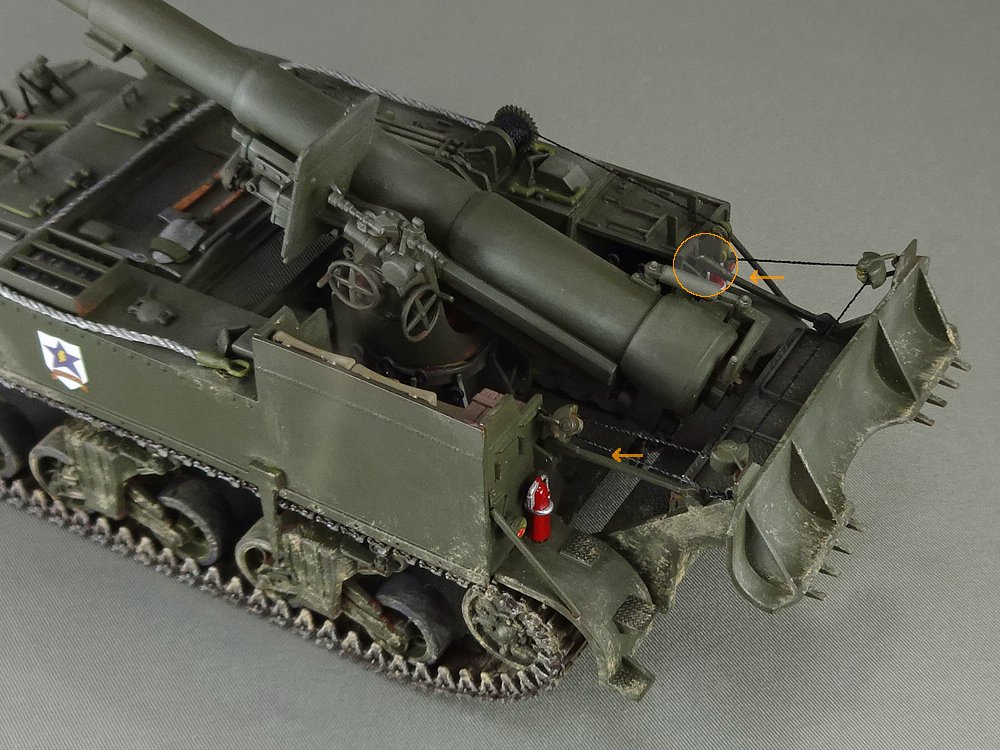

○部分はケーブルがS字に曲がってウインチにつながっています。

ケーブルは、そのままではウインチに巻き取れず、緩んでしまうため、(実車は違うでしょうが)側面の4個あるボルト(←)を固定台の三日月形の角○に引っ掛けて回転を留め

ました。これでケーブル全体がピンと張ります。

|

|

|

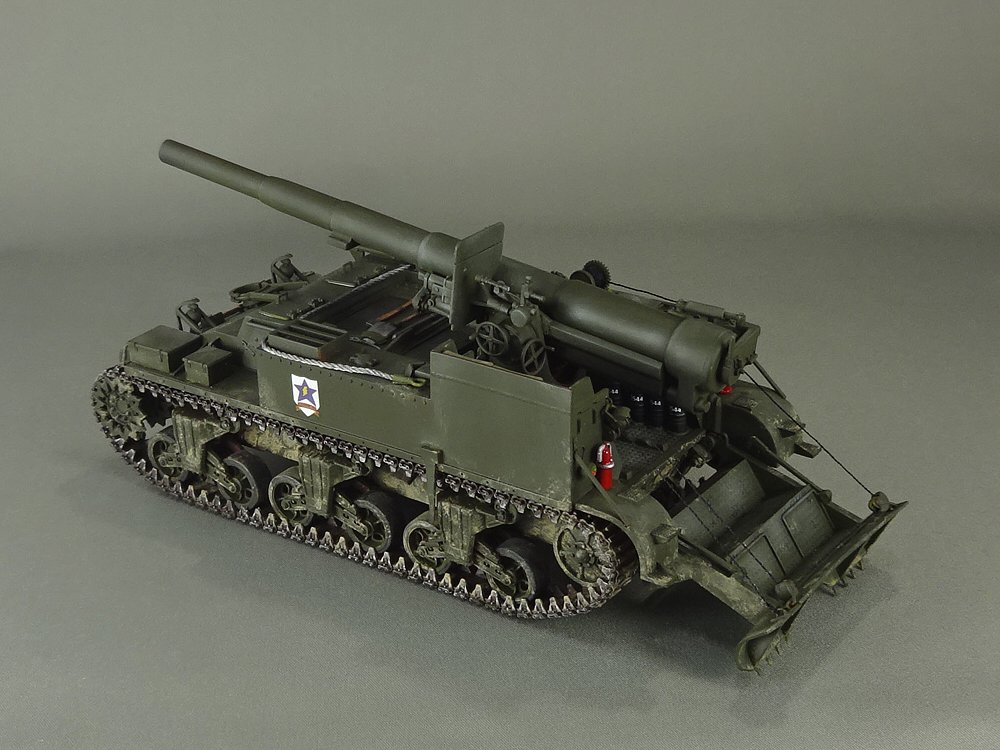

駐鋤を上げた状態。フック←に引っ掛けて固定してい

ます。

泥汚れは、ファレホのピグメントです。

|

|

|

★

★

★

★