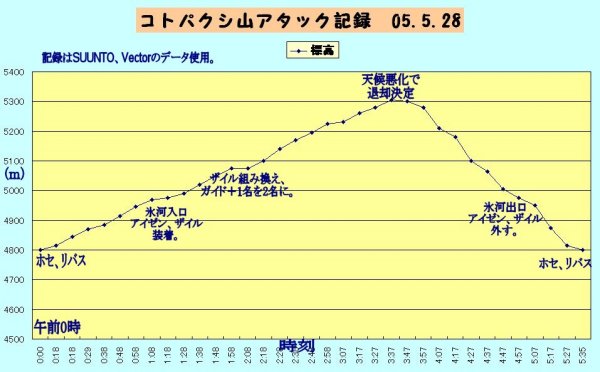

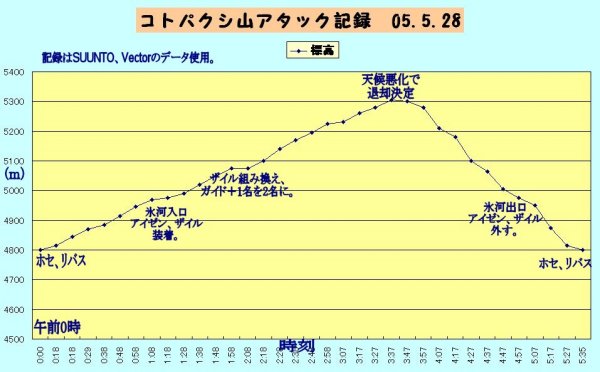

「頂上アタック」の日、午前中は

ベースのテントで休養し、午後から「ホセ、リバス小屋」

に向った。 前日体調不調を訴えたYg氏は登頂を断念しテントに残り、また

バスから降りて小屋に向う途中でS氏が体調不調を訴えた。 やはり「高山病」 が

少しずつ悪化したようだ。 氷河技術に自信がないとHy氏も登頂を断念する。

夕方18時半夕食を取り19時から23時まで小屋の2階で仮眠する。 夕方からの

強風は収まらず殆ど睡眠は取れなかった。 時間になったので身仕度を整え階下に下り、

簡単な夜食を取って出発の準備をする。「午前0時、出発時」

に体調の悪いS氏を除き「3人のガイドと4人の隊員」

は強風ながらも星空の天気の下を頂上目指して出発した。

しばらくしてK氏がガイドKと小屋に引き返し、氷河入口に着いたところで、真っ暗闇の中で 「アイゼン」をつけた。 「ガイドJに

Hn氏とO氏」、「ガイドRと私」が

それぞれ「ザイルパーティ」を組み「ピッケルを左手に」

氷河に入る。 約30分した時「ガイドR」に「ガイドJ」

から無線連絡があり、一人断念したので残りの1名をガイド助手のSと共に上に送るとのことで 「ガイドRと私」は止まって待った。

程なくHn氏が現れ、ザイルの中央に入って「3人パーティ」となって出発する。

2時前から天候が悪化してきた。 強風の上に冷たい氷雨が降り出して、体が冷えて

くるのと手の指先が寒さで痛さを感じてきた。 右上方に向って40度近い傾斜は全く変わらず、

硬い氷河上で足首の疲労が積み重なってきて、「ペースがダウン」してきた。 小休止の時に

ザックを開くとペットボトルの「ドリンクがシャーベット状」に凍っているのがわかった。

3時40分ついにHn氏が「登頂断念の意思」を表明する。

「高度は5300m地点」である。 既に

「S字ルート」に入っているが、「疲労は予想以上に大きく」

、ガイドRに引き返しを伝える。 後からのパーティが我々を

追い抜いていったが、「我々には悔いは無かった。」

むしろこれからの下山の方がもっと困難かもしれないと気を引き締め、

「ピッケルを右手に持ち替え」慎重に暗闇の中を下降していった。

5時半に小屋に着いた。 しばらく休んで寝袋に入ってしばらく眠った。 その後

ガイドRに聞いたところ、「この日は天候不良でどのパーティも登頂できなかった」そうだ。

|