るどるふ

ルリボシカミキリ Rosalia batesi HAROLD

2002.08.17 福島県南会津郡にて

カミキリムシは日本産甲虫の中で最も大きなグループを形成し、現在800種(亜種を含めれば900)とも言われる極めて多くの種類が日本に生息している。これは日本産クワガタムシの約10倍に相当する数字である。

当然、その形態や生態は多岐にわたるが、今日までに多くの専門家や愛好家らの精力的な努力によって分類が整理され、その食樹を含めた生態もかなり明らかにされてきた。それゆえ、採集方法が確立された種類も少なくなく、全体の種数が多い割には比較的採集しやすい甲虫群と言えるだろう。

私自身、2シーズンの経験しかない駆け出しの初心者であるが、今回はこれからカミキリムシを始めてみたい方々の一助となるべく、基本的な採集方法の紹介をはじめ、カミキリ採集の魅力についても書いてみようと思う。

一人でも多くの方に「カミキリ採集の楽しさ」を理解していただけたら幸いである。

800種あまりのカミキリムシが生息しているとは言っても、基本的な採集方法はさほど多いものではない。

カミキリムシはライフサイクルのすべてを植物に依存しており、通常はその生態を利用して採集を行うことになる。

代表的な採集方法としては、「ルッキング」「スイーピング」「ビーティング」「吹上げ採集」「灯火採集」「材採集」などが挙げられるが、見るべき植物が異なるというだけでクワガタムシの採集とほぼ同じと考えてよいだろう。

1シーズン、以上の方法を各地にて繰り返すだけで、かなりのカミキリムシが採れるはずである。

● 成虫の活動時期

その年の季節の進み具合によっても異なるが、一般に早い種では4月中旬ごろから活動し始める。その後、5月に入って徐々に種類が増え始め、6月、7月をピークとして次第に数が減り、8月下旬ともなるとほとんど姿を見なくなる。

一方で、数は少ないものの9月から晩秋へ向けて活動期に入る種類も幾つかみられ、なかには野外にて成虫越冬するカミキリムシも知られている。

つまりクワガタムシよりも早くから、かつ遅くまで、その気になれば1年を通して野外の成虫を狙うことができる。

それが「カミキリムシ」だ。

成虫1個体当りの生存期間はおおよそ2週間〜1ヶ月で、種としては一気に発生して短期間で一斉にいなくなるタイプ、シーズン全般を通して見られるタイプなど様々である。

● 1日の活動時間

昼行性、薄暮性、夜行性など、早朝から深夜まで1日中何らかの種類が活動している。したがって、同じポイントでも時季や時間帯を変えて訪れることで、違う種類のカミキリムシを採れる可能性が高まる。

● 気象条件

カミキリムシは一般に気象条件に対してデリケートに反応するため、一部の曇天〜霧雨を好む種類を除いて、日中の採集は晴れていないと好成績を得るのは難しい。

どのような採集法にしても、あまりに暑く乾燥の厳しい午後や、雨の日、風の強い日は避けたほうが良いだろう(灯火採集は雨でも可)。

● 採集道具

各論でも一部紹介するが、より詳しい内容については下記を参考にしていただきたい。

→ 採遊具@るどるふ

● 図鑑など

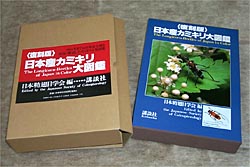

カミキリムシの同定を行ううえで、下記の3つの図鑑を持っていればパーフェクトだと思うが、専門的な分、かなり高価なものである。

・ 日本産カミキリ大図鑑

<復刻版>

日本鞘翅目学会編 講談社

50,000 円(品切)

・ 日本産カミキリムシ検索図説

東海大学出版会

18,000 円(絶版)

・ 原色日本甲虫図鑑(IV) 保育社 5,437 円(品切)

しかしながら、いずれの図鑑も入手が困難であることが唯一の難点。現段階では、古本屋で入手する、誰かに譲ってもらう、図書館で閲覧する、再販を待つ(希望する)など、積極的な入手手段に乏しい状況である。粘り強く求めてほしい。

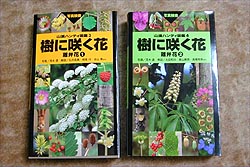

また、本格的にカミキリをやろうと考えている人は、ぜひ植物図鑑を揃えておくことをお勧めする。

私の使用している植物図鑑(現在は全3巻:山と渓谷社)。

このシリーズは掲載種数が多い割にコンパクトで、使い勝手が良い。

他にも野に咲く花、山に咲く花、高山に咲く花などがある。

★ カミキリムシの採集方法(各論)

それでは、各々の採集法を具体的に紹介していこう。

※ すべてのパターンは掲載しきれないため、代表的なものが中心。

● ルッキング(樹木の見回り)

「ルッキング(Looking)」はカミキリムシに限らず、最も基本となるムシの採集法である。

植物に静止、あるいは飛来するカミキリムシを採ろうというものだ。

カミキリムシはそれぞれ好む植物がほぼ決まっており、それらをすべて覚えるのはかなり面倒で大変な作業である。

ということで、一番手っ取り早いのは、各種の伐採木や薪などを積み上げてある「土場」「材置き場」と呼ばれる場所を探すことだ。

背景の植生によって飛来する種類と数に違いが出るため、その辺もポイント選択の判断材料にすると良い。

これはすべての採集法にも共通することだが、基本的に背景が原生林なら「優」、広葉樹2次林なら「良」、針葉樹でもモミやマツ林などは「可」、スギ・ヒノキの植栽林は「不可」、と今は単純に覚えておこう。

これがいわゆる「土場」。

通常、置いてある伐採木の種類と量が多く、採集できるカミキリムシも多彩である。

さて、肝心のムシを探すコツとしては、材の表面だけを見るのではなく、材のすき間や裏側、剥がれかかった樹皮の下などをチェックすることが好成績につながる。思いの外、夜行性や直射日光を嫌うカミキリムシが隠れているものである。

伐採木に関しては、針葉樹、広葉樹ともに、満遍なく繰り返し見ていくことがポイントとなる。そうすることにより、どの材にはどのカミキリムシが着くという傾向が見えてくるだろう。慣れてくれば材の種類を絞り、特定のカミキリムシを狙って採ることも可能になる。

切り落とした枝を積み上げてある「ソダ(粗朶)」も要チェックだ。

また、材置き場周辺に生える樹木の枝や葉にて翅を休めている場合もあるので、後述するビーティングやスイーピングを試みてみるのも効果的である。

条件とタイミングが良ければ、このようにカミキリムシと出会えるはずだ。

写真はケヤキの伐採木に静止するキンケトラカミキリ。

手づかみにするか、下に網を添えて落っことそう。

土場の他には、林道沿いに積み上げられた材、各種の立ち枯れ、樹洞、ブドウやマメ類の枯れ蔓などにも目を向けてみよう。想像以上にカミキリムシが集まっていることが分かると思う。

いずれにしても、人家の敷地や土場内へ入る場合は、所有者、関係者に一言断ることを忘れずに。

● スイーピング(花や葉を網で掬う)

カミキリムシは「後食*1」のため、各種の花や樹木の葉に集まる。

*1 延命や生殖器官の成熟のために行う成虫の摂食行動。

それを網で掬うのが「スイーピング(Sweeping)」と呼ばれる採集法である。

網に関しては、できるだけ長いものを用意したほうが日当たりの良い高い場所にも対応できる。

入門編としては、花であれば春先の「カエデ」や林道沿いに咲く「白い花」に注目すると良い。とりわけハナカミキリの仲間が多く採集できる。

生葉にいるカミキリムシを採る場合は、その植物を知らなければならないが、やっているうちに徐々に覚えていけば良いだろう。常日ごろから植物を観察する習慣をつけておくことが上達の早道である。

今回は、花期の順に代表的な花と、それに集まるカミキリムシを挙げてみる。

※ 花期に関しては関東北部を基準にしているため、その他の地域では緯度や標高によって前後することに注意。

【カエデ類】

花期は4月下旬から5月上旬。

小型のハナカミキリの仲間、トラカミキリの仲間、ヒゲナガコバネカミキリの仲間などが採集可能。

イタヤカエデの黄色い花よりは、イロハカエデの赤い花の方が「集虫力」は高い。

ヒナルリハナカミキリ。

カエデに訪花する春季の優占種だ。

【コゴメウツギ】

花期は5月中旬〜6月上旬。

採れるカミキリムシはカエデとほぼ同じ。

林道沿いに咲いていることが多い。

コジマヒゲナガコバネカミキリ。

運が良ければ、このような面白いカミキリムシも採れる。

【ガマズミ】

花期は6月中旬〜6月下旬。

中型のハナカミキリ、小型のトラカミキリが中心。

集虫力はけっこう高い。

秋には小さな赤い実をたくさんつける。

モモブトハナカミキリ。

オレンジ色に黒い斑紋がお洒落なカミキリムシ。

白い花によく映える。

本州においてはさほど多い種類ではなく、出会えればラッキーだ。

【クリ】

花期は6月下旬〜7月上旬。

各種のハナカミキリ、トラカミキリが中心。

ベニカミキリ、アメイロカミキリなども採れる。

エグリトラカミキリ。

いわゆる「いつものやつ」。

クリに限らず、各種の花に訪れる。

【ノリウツギ】

花期は7月下旬〜8月上旬。

中〜大型のハナカミキリをはじめ、多種多彩なカミキリムシが集まる。

これがないとカミキリ採集が語れないほど王様的な存在で、集虫力はピカイチ。

マルガタハナカミキリ。

通称マルゲリータ。

これも「いつものやつ」。

本当はもうちょっと珍種の写真を載せたかったのだが...。

次に、生葉のスイーピングで得られるカミキリムシも数種だけ紹介しておく。

【ハルニレ】

ニレ科の植物で、シラホシキクスイカミキリのホスト。

ニセヤツボシカミキリや美麗なキンヘリタマムシのホストでもあり、甲虫から人気の高い樹種だ。

パッと目の前に飛来すると小さなパニックに陥るような気分になる。

写真ではなかなか表現できないが、野外では綺羅星のように美しい種類だ。

★★ データ ★★

2002.06.15 福島県南会津郡

【オニグルミ】

クルミ科の植物で、オニグルミノキモンカミキリのホスト。

河川や沢沿いに多く見られる。

小さいながら、とても綺麗なカミキリムシだ。

★★ データ ★★

2002.06.29 福島県南会津郡

【ヌルデ】

ウルシ科の植物で、ヨツキボシカミキリのホスト。

林道沿いに多く見られる。

大抵は葉の裏側に止まっている。

素早いので、そ〜〜っと網を近づけることがポイント。

★★ データ ★★

2002.07.03 茨城県久慈郡

この項では、だいたい以上のようになるが、今回掲載した植物とカミキリムシはほんのごく一部にしか過ぎず、実際には見るべき植物は山ほどたくさんある。図鑑や採集記を参考にして、様々な花や葉をチェックすることを心がけよう。

いずれにしても、力づくでガシガシ掬うと花が落ち、次からの獲物が採れなくなるため、優しく愛護的にスイーピングするようにしたい。

● ビーティング(葉や枯れ枝などを棒で叩いて落とす)

「ビーティング(Beating)」は、ビーティングネットという帆状の布を下にあてがい、葉や枯れ枝(蔓)を棒で叩いて落とす採集法である。

ルッキングでは分かりづらい保護色になった小型のカミキリムシを採集する際に威力を発揮する。

ビーティングを行うのと、行わないのとでは、採集成果に大きな差が出るほど効果的な方法だ。土砂降りでもないかぎり、あまり天候に左右されないのが利点である。

とくにコブヤハズカミキリ類の採集には常套手段とされ、「コブ叩き」と呼ばれている。

これがそのビーティングネット。

叩き棒と合わせて1セットとなる。

実際の採集風景。

気色悪い外道もたくさん落ちてくるが、怯んではいけない。

内角をえぐるように叩くべし。

カミキリムシが落ちてきたこの瞬間がたまらない。

ビーティングはシーズンを通して有効な方法なので、気になる場所があったら樹種は何であれ「迷わず叩く」が基本である。

● 吹上げ採集(飛翔中のムシをネットイン)

私はあまり経験がないため、概略を紹介するにとどめる。

基本的には、見晴らしの良い尾根に立ち、斜面の下方から上昇気流に乗って吹き上がってくるムシを網で採るというものだ。

よく使う写真で申し訳ないが、このようにスタンバイして、ムシの飛翔ルートを想像しながらタイミングよくネットを振る。

ジャストミートした時は、本当に爽快な気分を味わえる。

病みつきになることは間違いないだろう。

何が採れるかは、ネットインするまで分からない。

これが吹上げ採集の醍醐味と言える。

● 灯火・灯下採集

これはもうクワガタ採集の定番でもあり、ここの読者の皆さんには今さら説明するまでもないだろう。もっとも馴染みのある方法だと思う。

灯火セットを張るもよし、街灯回りをするもよし、まったく同じ感覚である。

主に夜行性のカミキリムシが飛来するが、昼行性の種類でも至近距離にいる場合は飛んでくることが少なくない。

伝統の灯火セット@相棒。

ヨコヤマヒゲナガカミキリは、カミキリ初心者の憧れ的存在。

水銀灯の蒼い光をキラキラと反射する非常にエレガントなカミキリムシだ。

● 材採集

さて、今回紹介する採集方法の最後は、材採集である。

基本的には材を割ったり、持ち帰ったりするだけだが、何分、経験に乏しいため、1例を紹介するにとどめる。

冬季に小さな脱出孔の開いた枯れた竹材を発見したら割ってみよう。

このような食痕が走っていればビンゴ。

ベニカミキリを採集することができる。

また、親指ほどの太さの枝を割ってみると、ハイイロヤハズカミキリを得ることもできる。

これはほんの1例に過ぎないが、図鑑などでホストを確認し、成虫活動期の少し前にその材を割ってみれば、成虫の材採集を行うことができるだろう。

幼虫であれば材(普通は枯れ枝)ごと持ち帰り *2、自宅にて羽化させる。

しかし、材の管理方法などは、ここに書けるほどの経験がない...。

*2 人工飼料もあるそうだが、割り出してしまった「裸の幼虫」の飼育は、通常、初心者には難しいことが多い。

★ カミキリ採集の魅力

カミキリムシは種類が多いため取っつきにくいと考えている方もあると思われるが、上記のような方法をとることで、希少種や珍種を狙わないかぎり、初心者にも容易に採集できる甲虫であるということがお分かりいただけたと思う。

ということで、今度はこれまでに私の感じた「カミキリ採集の魅力」について、少し書いてみたい。

● そもそも種類が多い

何を隠そう、これが最大の魅力ではないかと思っている。

特に駆け出しのころは、毎回が未採集種との出会いの連続であり、興奮と喜びの絶えることがない。

また、現地にて種類が判らず、「むむむ、これは新種か?」と、実現するはずのない夢を抱きつつ、帰宅後に図鑑を開くあのワクワク感もたまらない。

私の場合、同じ種類を継続して追い求めるという根性があまりないため、様々な採集法を駆使して多彩な種類に触れることのできるカミキリ採集はまさにうってつけと言える。

もちろん、すべての種類を対象とするのではなく、あるグループに絞って集めていったり、地元のカミキリ相を調べてみたり、楽しみ方は無限大だ。

● 美麗種が多い

日本産クワガタムシの場合、美麗種といえばルリクワガタ族ぐらいしかないが、カミキリムシの場合はバリエーションが豊富である。

日本を代表する美麗種、ルリボシカミキリ。

深緑のオオアオカミキリ。

普通種ながらグリーンメタリックが眩しいハンノアオカミキリ。

F-1マシンのようなカラーリングのジュウニキボシカミキリ。

などなど、この他にもここでは紹介しきれないほど多くの美麗種がいる。

● なかなか採れない種類が多い

オオトラカミキリ、ネキダリスをはじめ、チャレンジ精神をくすぐる種類に事欠かない。

知人が採集したオオトラカミキリ。

モミの生木をホストとする日本産最大のトラカミキリで、あまたのカミキリ屋が挑戦しては敗れていく超難関種。

私もいまだ手にしていない。

ソリダことオオホソコバネカミキリ。

ホソコバネカミキリの仲間は学名から「ネキダリス」「ネキ」などと呼ばれ、人気の高い種類がめじろ押しだ。

日本には11種のネキが生息しており、全種制覇を目指しているカミキリ屋は多い。

● 都心部にも生息している

都心部の公園、神社、墓地などにもカミキリムシは生息している。

東京タワーの周辺ではヒメクロトラカミキリ、T大学ではベニバハナカミキリの記録があるほどだ。

実際に私自身も、東京のど真ん中でタケトラカミキリを採集した経験がある。

遠出のできない週末などは、自宅の周囲を散策してみるもの面白い。

● 様々な植物を知ることができる

私もクワガタをやっていたころは、せいぜいクヌギ、コナラ、ブナ、エノキ、ケヤキ、ヤナギぐらいを知っていれば事足りていたが、カミキリムシをやるとなるとそれでは全く歯が立たない。

しかしながら、採りたいという欲求がエスカレートするにつれ、否が応でも新たな植物を覚えるようになる。

延いては自然を深く知ることにもつながり、知識獲得の好循環が実現される。

● 新種ゲットの夢

カミキリムシはかなり調べ尽くされた甲虫群だが、最近でもオオスミヒゲナガカミキリという大型の新種が鹿児島県大隅半島から発見されるなど、毎年1〜2種は発見されている。

まだまだ新種ゲットの夢を見られる対象だと思う。

★ 最後に

ということで、長々とカミキリムシのことについて書いてみた。

さて今一度、冒頭のルリボシカミキリの写真をじ〜〜っと凝視していただきたい。

思わず手を伸ばしたくなったのではないだろうか。

そこまでではなくとも、最低限、カミキリ採集の素晴らしさを伝えることができたならば望外の喜びである。

もちろん、実際にはここに書ききれない「醍醐味」「魅力」、そして「ノウハウ」がたくさんあるわけであり、それらは今まで通り私の採集記にて紹介していければと思う。

もっとも、それ以前に皆さんが実際にフィールドへ出て、どんどん体得していただきたい。

とにもかくにも、カミキリムシはあなたの採集ライフを確実に豊かなものにする甲虫であることは間違いないだろう。

そして、この記事がきっかけとなり、カミキリ採集における私の「良きライバル」「良き虫友」が一人でも誕生してくれることを願ってやまない。

参考文献:

日本産カミキリ大図鑑 <復刻版> 日本鞘翅目学会編 講談社

日本産カミキリムシ検索図説 東海大学出版会

記載日:2002.09.13