|

カメラの語源は?

「カメラ」という言葉は紀元前からあったもので、その昔は「カメラ・オブスクラ」と呼ばれていました。これがカメラのもとになった言葉です。 ラテン語でカメラは「部屋」、オブスクラは「暗い」を意味し、「カメラ・オブスクラ」は「暗い部屋」を意味します。 暗い部屋の壁に小さな穴を開けると、この小さな穴から入った光が反対側の壁に、穴から入った光によって像を映す仕組みが知られていました。 後に、この穴の代わりにレンズを付けることで、より鮮明な画像を映すことが発見されました。この部屋を小さくし、持ち運びできるようにしたものが現在のカメラです。 動画を写すものをムービーカメラまたはシネカメラといい、静止画像を写すものをスチルカメラといいます。 また、一眼レフタイプのカメラをSLR(シングル・レンズ・レフレックス)といい、二眼レフタイプのカメラをTLR(ツイン・レンズ・レフレックス)といいます。

|

|

レンズの語源は?

「レンズ」という言葉はラテン語で「豆」という意味です。 この豆が、平らで真ん中がふくらんだ形をしていたので、ちょうど分厚いレンズと同じ形だったのです。 スープにして食べると美味しかったそうです。レンズ豆の原産地は西アジアや南ヨーロッパの地中海沿岸で、エジプトやギリシャでは紀元前から食べられていたようです。

|

|

写真の発明

1816年に、フランスのジョセフ・ニセフォール・ニエプスという人が、塩化銀を塗った紙に、カメラ・オブスキュラによって得た像のネガ(明暗が逆さま)像を得ることに成功しました。しかし、その像を定着(固定)することはできませんでした。 1826年に、ニエプスは像の定着に成功し、「エリオグラフィー(太陽の書字)」と命名しました。 1829年以降、ニエプスは L.J.M.ダゲールという人と写真術について共同研究をしました。 1835年に、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットという人が像の定着に濃厚な食塩水が効果的であることを発見しました。ダゲールが現像したヨウ化銀板の像を食塩水を用いて長期的に定着させる方法を発見し「ダゲレオタイプ」と命名しました。 1839年に、フランス学士院で発表し、フランス政府に買い取られて一般に公開され、全世界に普及しました。

|

|

ダゲレオタイプって何?

フランスのL.J.M.ダゲールという人が発明し、1839年に公表された最初の写真技術のことをいいます。その方法は、銀板にヨウ素蒸気を当ててヨウ化銀層をつくり、感光板として用います。写真を撮影した後に、これに水銀蒸気を当てると画像が現れ(現像され)ます。 現像後、チオ硫酸ナトリウム水溶液で処理をすると、未感光(光が当たらなかった部分)のヨウ化銀が除去され、画像が定着されます。これが、今日の写真の原型です。

|

|

日本で最初の写真機(カメラ)

長崎県の時計師で商人の上野俊之丞という人が嘉永元年(1848)に写真機材一式をオランダ人から手に入れました。これを薩摩に持参し、島津侯に献上しました。これはダゲレオタイプ(銀板写真)といわれる形式のもので、日本へ輸入された最初の写真機です。 俊之丞はこれで撮影してみせたといわれていますが、取り扱いがむずかしく、島津藩では四苦八苦したようでした。 また、その子、上野彦馬は蘭書によって独学で初歩から写真術を研究し、文久2年(1862)に長崎で撮影局を開き、国営業写真家の始祖となりました。この頃は銀板写真から湿板写真へと世界の情勢も変っていきました。

|

|

今日の写真技術のはじまり

今日のフィルム現像方式の写真技術は、1884年にアメリカのジョージ・イーストマン(コダック社の創設者)によって開発されたものです。 イーストマンによってロール式のフィルムが発明されたことにより、静止画の連続再生が可能になりました。これによって、映画技術開発への道が開かれたのです。 1891年、アメリカのトーマス・エジソンは助手のK・ディクソンとともに、このフィルムを使って動画カメラを発明し、これを「キネトグラフ」と名付けました。 また、1893年には「キネトスコープ」と呼ばれる映写装置も開発しています。キネトスコープはわずか数十秒しか上映することができず、一度に1人しか見ることができませんでした。

|

|

カメラの構造

カメラは、レンズとボディから出来ています。シャッターはレンズに付いているものとボディに付いているものとがあります。 レンズには、1:ピントを合わせる位置を調節する機能(昔のカメラはジャバラを使っていました、ジャバラは電車の連結部分や楽器のアコーディオンにも使われています)、 2:フィルムに当たる光の量を調節する機能とピントの合う範囲を調節する絞りの機能があります。 シャッターには、1:フィルムに当たる光の量を調節する機能、2:映像をフィルム面に写し出す時間を調整する機能があります。 カメラのボディには、1:撮影するとき以外にフィルムに光が当たらないようにする機能、2:フィルムの平面性を保つ機能、3:フィルムを巻き上げる機能、4:フィルムを巻き戻す機能などのほか、 シャッターやレンズの機能と連携する機能を持っている場合もあります。例えば、フィルムを巻き上げるとシャッターの準備が完了するものなどがそうです。

|

|

カラーフィルムの構造

セルローストリアセテートというプラスチックの0.1mm位の厚さの板の上に次の7層の膜があります。

1 ハレーション防止層…光を吸収して鮮明な写真にするもの

2 シアン発色層…赤色を感じる薬

3 中間層…薬が混ざらないようにする

4 マゼンタ発色層…緑色を感じる薬

5 イエローフィルター層…不要な色が下に届かないようにする

6 イエロー発色層…青色を感じる薬

7 保護層…表面が傷つきにくくする

|

カメラオブスキュラ(壁の穴)

暗い部屋の壁に小さな穴を開けると、この小さな穴から入った光が反対側の壁に、穴から入った光によって像を映す仕組みは古代から知られていました

木漏れ日による日食観察

暗い部屋の壁に小さな穴を開けると、この小さな穴から入った光が反対側の壁に、穴から入った光によって像を映す仕組みは前述のとおりです

この原理を利用した太陽(日食)の観察は古くからおこなわれていました‥しかし、映し出された像を定着することができたのは19世紀になってからです

カメラオブスキュラ(テント型)

像を映し出すために暗い場所は必須なのです‥これはカメラの中に人がいて‥映像を写し取っている図になります‥これを小型化したものが現在のカメラということになりますね^^;

カメラオブスキュラ(箱型)

16世紀になると、ピンホールからの光が像を作り出す原理を用いて作られたカメラオブスキュラと呼ばれる暗箱にレンズを付けたもので風景などを複写する技法がヨーロッパで広まりました

ダゲレオタイプ

ダゲレオタイプはフランスのルイ・ジャック・マンデ・ダゲールにより発明され、1839年にフランス学士院で発表された世界初の実用的写真撮影法であり、湿板写真技法が確立するまでの間、最も普及した写真技法でした。

銀メッキをした銅板などを感光材料として使うため、日本語では銀板写真とも呼ばれ、その技法を採用した世界最初の写真用カメラ「ジルー・ダゲレオタイプ」もダゲレオタイプと呼ばれています。

初期のカメラは、レンズが固定されており、ピントはフィルム面を動かして調整する仕組みで、シャッターは無く、レンズの前の蓋の開け閉めで露光をしていました。

湿板写真

湿板写真は1851年にイギリスのフレデリック・スコット・アーチャーが発明し、ヨウ化物を分散させたコロジオンを塗布した無色透明のガラス板を硝酸銀溶液に浸してヨウ硝化銀の感光膜を作ったものである。

湿っているうちに撮影して硫酸第一鉄溶液で現像し、シアン化カリウム溶液で定着してネガティブ像を得ます。日本語では「コロジオン湿板」または単に「湿板」と呼ばれています。

乾板写真

乾板写真は1871年にイギリスの医師リチャード・リーチ・マドックスが発明し、当初は青色にしか感光しなかったが1873年にはヘルマン・フォーゲルが黄色と緑色に対する感光性を持たせる方法を発明しました。

1878年には工業生産されて箱入りで購入できて好きな時に現像できるようになり、1884年にはヨーゼフ・マリア・エーダーが感度も写真湿板の数倍と高く改良し、ハンドカメラや瞬間シャッターの開発を促して手持ち撮影も可能になり、アマチュア写真家の参入を可能としました。

コダック No.3 Folding Pocket Model B-3 (1903)

1900年ころに造られた No3 Folding Pocket というカメラです。118フィルム(日本では手札判といわれていた大きさ)を使用しますので、実用機としては向いていません。アンティークな雰囲気が好きな方は書棚に飾っておくのもいいでしょう。

コダック No.2ブローニー 50th Anniversary Model (1930)

120フィルムは、1901年10月にアメリカのコダックという会社がNo.2ブローニーというカメラ用に開発した裏紙付きのロールフィルムのことです。おじいさん達はこのフィルムのことを「2B」とか「名刺判」なんて呼んだりしています。ちょっと前までは、主にプロ用の中判カメラといわれる種類のカメラに使われていました。

写真のカメラは1930年にイーストマンコダック設立50周年(1880-1930年)を記念して製作されたモデルで、北アメリカのコダック取扱業者を通してアメリカやカナダの1918年生まれで12歳の子供達に無償で配布されました。

◆The History of the Kodak Brownie:https://www.youtube.com/watch?v=U4qXLLb9yi0

◆Kodak No. 2 and No. 2A:https://www.youtube.com/watch?v=_Nk2jPa53kA

◆Kodak 50th Anniversary Brownie Camera:https://www.youtube.com/watch?v=eLSpHvSiCcI

写真術五十講(大正十一年)

日本で写真が一般に広がったのは明治時代になってからのことですが‥しばらくは誰でもが手軽に撮影・プリントを楽しむことができるものではありませんでした‥

そう‥写真術という忍法を身に付けなければならなかったからです^^?‥ここにある一冊の本は大正11年に出版された写真術(乾板写真)の本です

我が家で一番古い写真

我が家に残る一番古い写真は‥明治時代のものだったりします‥いくつかの戦争や災害を逃れて‥今ここに見ることができます‥

ここに写っている祖先たちが誰であるかは‥生きてい頃のおばあちゃんに話を聞いて判明しています‥子供たちにも家系図を作成して引き継いでいきます‥

昭和時代の引伸機(1962)

一家に一台あったものではないだろうが‥写真術を身に付けたい人々には必須アイテムだったに違いありません‥白黒写真の現像プリントは自宅ですることができました‥

当時は給料のひと月分より高価なものでした‥ラッキーⅢGカラー引伸機‥本体 12300円、四つ切イーゼルマスク 1500円、レンズ 3300円

レンズが無くても小さな穴と光があれば写真撮影は可能です

暗い箱の中で像は映し出されます

ピンホールカメラ作成例

一眼レフカメラのボディキャップをピンホールに改造してみる(2002.09)

材料:キャノンEOSボディ、ボディキャップ、アルミ缶、両面テープ、黒マジック‥道具:ドリル、ハサミ、金槌、針、サンドペーパー

製作工程

1.ボディキャップの中央にドリルで穴を開ける。2.アルミ缶を適当な大きさに切り取り平らにする。3.切り出したアルミに針で穴を開ける。4.針穴を中心に1センチ角にアルミを切り取る。5.針穴周辺を目の細かいサンドペーパーで整える。6.切り取ったアルミをマジックで黒く塗る。7.両面テープでボディキャップに張り付ける。

カメラに装着‥といっても‥ボディキャップだが‥

作例1(F180)ロケーション:日差しの強い午後、フィルム感度:ISO200、シャッター速度:1/6秒(自動露出)、作例2(F180)ロケーション:明るい屋内、フィルム感度:ISO200、シャッター速度:20秒(自動露出)

撮影時の注意:一眼レフカメラで撮影する場合、アイピースシャッターが無い機種では、アイピースから光が入らないようにした方がよいです

ピンホールカメラに改造してみる(2002.09)

材料:AGFA BILLY RECORD ボディ、アルミ缶、黒色紙、両面テープ、必要に応じて模型用エポキシパテ‥道具:ラジオペンチ、ハサミ、金槌、針、カッターナイフ、サンドペーパー(製作工程省略)

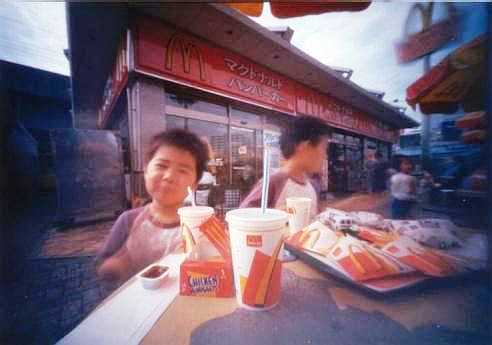

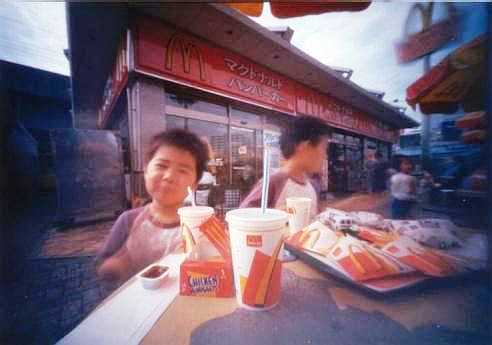

ピンホールからの光で撮ってみる(2002.09)

F値測定の結果このピンホールカメラのF値は約250で、画角は約120度でした‥撮影条件:マクドナルドにて‥シャッター速度=約2秒‥Film:KONICA CENTURIA 400 PROFESSIONAL‥

参考になるサイト‥キャノン・サイエンスラボ・キッズ‥とても面白いですよ^^v

参考になるサイト‥笹下研究所(sasage laboratory)‥ちょっと難しいかも^^?

Copyright(C) Omocame World. All Rights Reserved

|