丂Back to the Index of Computer

丂Back to the Index of Computer

|

1982擭崰丄僩儔儞僕僗僞媄弍偺楢嵹婰帠偵増偭偰儅僀僐儞傪惢嶌偟傑偟偨丅崱偐傜偡傟偽偦偺巇條偼偲偰傕帪戙抶傟偱偼偁傝傑偡偑偦偺摉帪儅僀僐儞偺幚尡傗曌嫮傪偟偰偄偨曽乆偵偼夰偐偟偄榖戣偱偼側偄偱偟傚偆偐丅側偐側偐忋庤偔摦嶌偟偰偔傟偢壗搙傕嶌傝捈偟偨偙偲傪巚偄弌偟傑偡丅攝慄偲晹昳傪偼偢偟儗僀傾僂僩傪曄峏屻晹昳傪晅偗捈偟傑偨攝慄偡傞傢偗偱偡丅壗偲偐摦偔傑偱偵憡摉帪娫偑偐偐傝傑偟偨丅 僩儔儞僕僗僞媄弍偺1981擭11寧崋偐傜14夞偵傢偨偭偰恄嶈峃峅巵偺乽嶌傝側偑傜妛傇儅僀僐儞愝寁僩儗乕僯儞僌乿偲偄偆楢嵹偑偁傝傑偟偨丅僨乕僞僶僗偲傾僪儗僗僶僗偺僨乕僞傪24屄偺僗僀僢僠偱愝掕偟LED偱撉傒庢傞嵟傕娙扨側憰抲偐傜巒傑傝嵟屻偵偼CP/M僨傿僗僋丒僆儁儗乕僥傿儞僌丒僔僗僥儉搵嵹偺僷僜僐儞傪惢嶌偡傞偲偄偆傕偺偱偟偨丅 CPU偼摉帪嵟傕懡偔巊傢傟偰偄偨Z80A偱僋儘僢僋偼4MHz丅儊儌儕乕偼64俲俛偺DRAM丄CRT偼僌儕乕儞僨傿僗僾儗僀婰壇憰抲偼8僀儞僠偺FD偱僾儕儞僞丒僀儞僞乕僼僃乕僗丄P-ROM儔僀僞傪旛偊偰偄傑偡丅OS偼僞乕儀儖斉CP/M偱BASIC俠傗PASCAL偑棙梡偱偒傑偡丅 摉帪偼儊乕僇乕昳偺巇條傕忋婰偲摨偠傛偆側傕偺偱偟偨偑嬤擭偺僷僜僐儞媄弍偺恑曕偼嬃偔偽偐傝偱偡丅偙偺儁乕僕偼1980擭戙偺巹偺夰偐偟偄儅僀僐儞巎偱偡丅 |

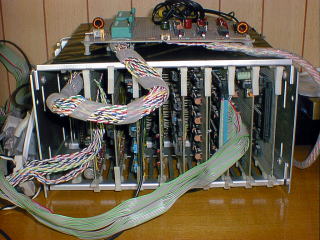

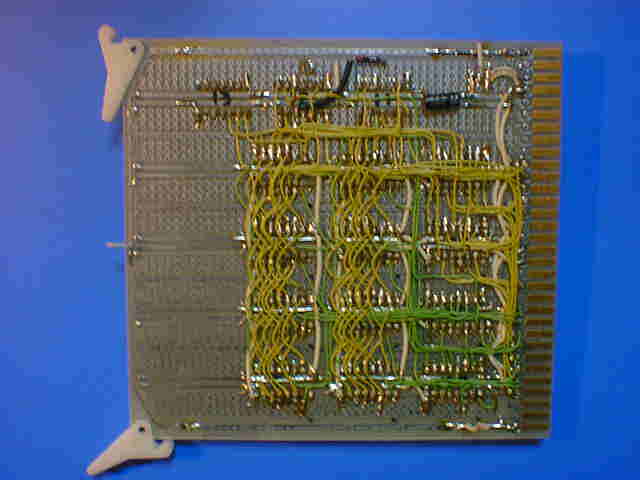

| 帺嶌儅僀僐儞偺奜娤 Home-Brew computer took this picture in 1990 |

|

|

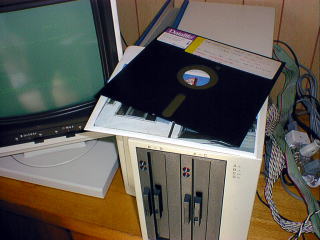

I made this home-brew computer in 1982. CPU is Z80A, clock is 4MHz, memory is 64KB DRAM丄CRT is green display FDD is 8 inches double density 丄P-ROM writer is provided. OS is CP/M. I can run BASIC and PASCAL on it. I put the rack (core cards in it ) in the case.(above) |

| took this picture in 2000 |

儊乕儖 / male 儊乕儖傪偍懸偪偟偰偄傑偡 |

I took this picture on Nov.3, 2004

|

|

|

| keyboard | cards rack |

|

|

|

|

| Green display | 8 inches double density FD |

僇乕僪儔僢僋乶

俉枃偺僇乕僪傪儔僢僋偵廂傔偰偄傑偡丅

僇乕僪偼嵍偐傜僉乕儃乕僪僀儞僞乕僼僃乕僗丄俠俼俿僐儞僩儘乕儔丄儊儌儕乕僐儞僩儘乕儔丄

俬俹俴亅俼俷俵僇乕僪丄俇係俲俛丂俢俼俙俵丄俥俢僐儞僩儘乕儔丄俠俹倀僇乕僪丄僾儕儞僞乕僀儞僞乕僼僃乕僗偱偡丅

幨恀偵偼幨偭偰偄傑偣傫偑丄傕偆侾枃俹亅俼俷俵儔僀僞僇乕僪偑偁傝傑偡丅

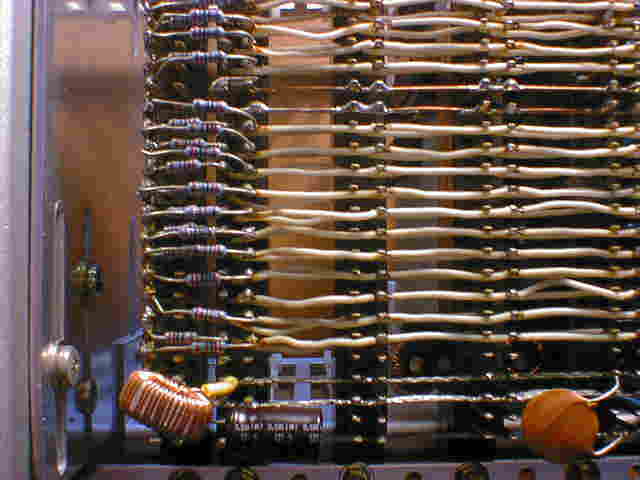

儔僢僋攚柺偺僶僗攝慄乮僨乕僞僶僗丄傾僪儗僗僶僗丄僐儞僩乕儘乕儖怣崋

儔僢僋嵍抂偺掞峈偼僶僗偺斀幩傪梷偊傞僞乕儈僱乕僞掞峈

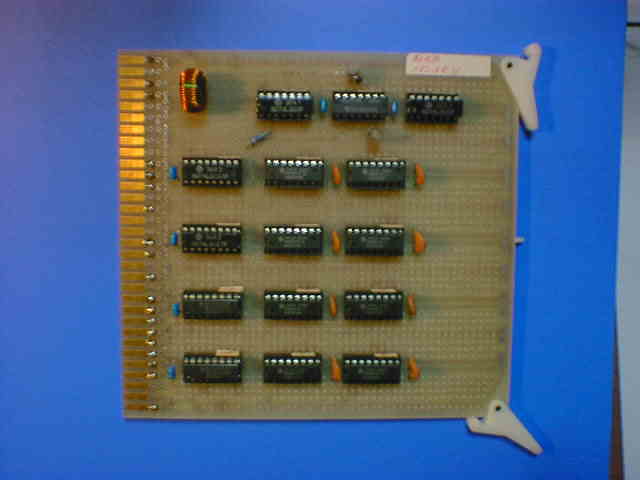

俠俹倀僇乕僪

俠俹倀偼倅俉侽俙丂僋儘僢僋偼係俵俫倸

俠俼俿僐儞僩儘乕儔僇乕僪

俠俼俿俠偼俫俢係俇俆侽俆俽乮擔棫乯

俇係俲俛丂俢俼俙俵僇乕僪乮儊僀儞儊儌儕乯

俉俲俛僟僀僫儈僢僋儔儉俵俆俲係侾俇係俶俽亅俀侽傪俉屄巊梡

壓偺幨恀偼僇乕僪棤柺乮攝慄柺乯

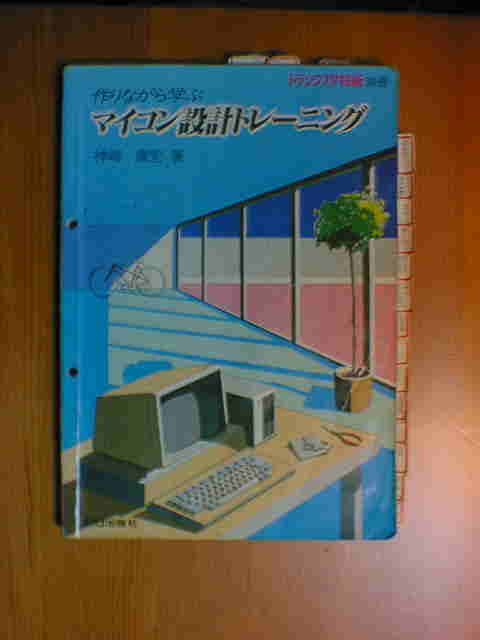

僩儔儞僕僗僞媄弍偺侾俋俉侾擭侾侾寧崋偐傜侾係夞懕偄偨恄嶈峃峅巵偺惢嶌婰帠偼

楢嵹廔椆屻偵摨柤偱暿嶜偲側傝弌斉偝傟傑偟偨丅

俠俹乛俵丂ver.俀丏俀偺儅僯儏傾儖丅

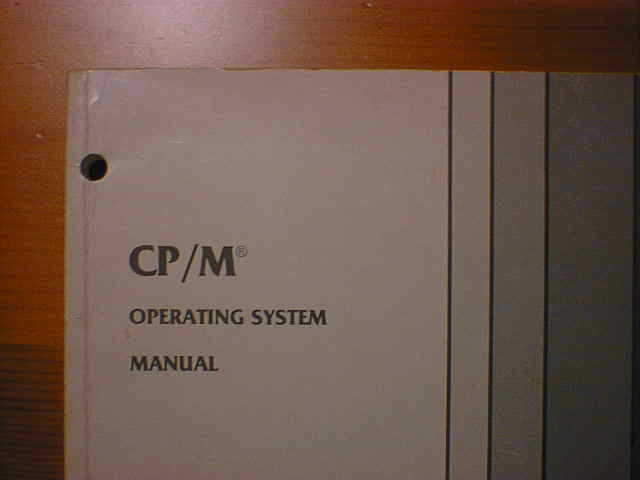

俵俽亅俢俷俽偑弌尰偡傞傑偱偼俠俹乛俵偑昗弨俷俽偱偟偨丅

俠俹乛俵偼Digital丂Research幮偺搊榐彜昗偱偡丅

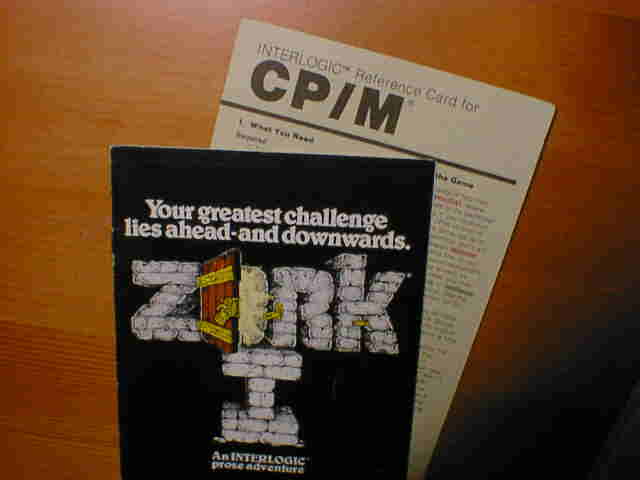

[傾僾儕働乕僔儑儞]

侾俋俉侽擭戙偵峸擖偟偨倅俷俼俲嘥乮傾僪儀儞僠儍乕僎乕儉乯

傾儊儕僇俬俶俥俷俠俷俵幮偺惢昳丅

僥僉僗僩偩偗偺懳榖幃曮憑偟僎乕儉偱偟偨丅

偙偺僎乕儉傪憱傜偣傞偺偵昁梫側娐嫬偼師偺傛偆側傕偺偱偟偨丅

俠俹乛俵丂ver.俀丏侽埲忋

係俉俲俛偺俼俙俵

俈俆乣侾俆侽俲俛偺俢俬俽俲丂俽俹俙俠俤

帺嶌儅僀僐儞偼俛俙俽俬俠傗俹俙俽俠俙俴偑巊偊傑偟偨丅

俛俷俼俴俙俶俢丂俬値倲倕倰値倎倲倝倧値倎倢幮偺俿倀俼俛俷丂俹俙俽俠俙俴偺儅僯儏傾儖