|

鎌倉土紋の仏を訪ねて(1) 電車の中で、どこへ行きたいのかの相談が始まった。気の置けない4人の旅仲間。5月の連休中、人で溢れているだろうし、人混みに押されて歩くのはタクサン。 どこかいいところはないか? 『普通のコースは無理ですよねェ・・・。』 実は、こんなことになるだろうと、前の晩、用意した案でした。それなら、東慶寺からだと、北鎌倉下車。午前8時54分 駅前出発。

鶴丘八幡宮方面への鎌倉街道は、そろそろ、人と車の集中する気配、しかし、空気と緑のすがすがしさは格別。鎌倉土紋の仏のある寺は、かって調べたのでは次の9箇所。

東慶寺はともかくとして、どのように廻るか、浄光明寺、覚園寺、来迎寺まで行ければヨシ。お昼はどこにするか、食わせなかったら後が怖いぞ、覚園寺の名物説教の時間は間に合うか・・・? さてさて、人出はどうだろう? もう一杯かな? 東慶寺聖観音像

いささか気になる東慶寺。しかし、松ヶ岡の入り口は、まだ人影もまだら。(8時59分)

さすが、花が終わった水仙の葉の扱いに憎らしい程の気配り。泰平殿(本堂)の宝珠を載せる屋根が見事(どうしたことか写っていなくて、これは2月の画像)。

本尊のお釈迦様のお前仏が端正。 北条時宗夫人の覚山尼(かくさんに)が開創(弘安8=1285) 仏たちは、内乱やうずまく葛藤をじっと見据えてきたに違いない・・・。

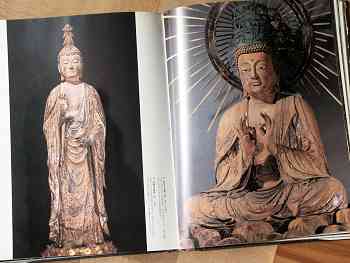

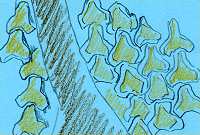

宝物館

書物(集英社 日本古寺美術全集17 鎌倉と東国の古寺)ではしょっちゅうお目にかかっても(左)、目の前に立つとドキドキ。優しさと気品があることで天下一品。色彩といい、ほれぼれとしていると 『やっぱり本物は素敵ね、チョット聞いていい・・・?』 じつは、ここからが問題です。「鎌倉土紋」って、いったいどんなものであるのかの説明を画像無しに書かなければならないからです。それはこの観音様の衣紋につけられています。裳裾の部分に、粘土かなにかを型に入れて、花形に抜き取り、それをはりつけて彩色したものが散りばめられています。 よく見ると、むしろ野暮くさくい印象を与えますが、ちゃんと調和していて唸なってしまいます。鎌倉土着の意思表示は強烈です。上の美術全集の右の仏は浄光明寺の阿弥陀様ですが、この袖や裳裾にも土の文様がたくさん付けられています。模様が大きく多様ですぐにわかります。 これは、鎌倉にしかなく、造られた年代が鎌倉時代後期から室町時代にかけた約100年余の間で、非常に地方色の濃いものとされます。この特徴について、専門的には次のように説明されます。 『・・・、型抜きした土の文様を貼り付け、箆などで成形し、彩色をほどこすというのが、大概の技法とされている。さらに近年の調査によって、「その材料は、鎌倉付近からとれる海砂や山砂等の自然の土砂ではなく、当時木彫の漆下地に盛んに使用された地粉(じのこ)に近い材料が選択されたと推定される」(小口八郎・富沢威『三浦古文化』)とし、その塑形土の練り剤には漆を用いている確率が高いとしている。 つまり、砥粉より荒い地粉に漆をまぜて型に詰め、抜いたということになる。このような技法が用いられたのは、宋からの技法をとりいれたか、あるいは宋風彫刻に好んで用いる日本の考案といわれ、どちらにしても中国の影響といわれてきた。 また効果については文様を木像自体の表面に彫るより簡単であるし、袖衣に刺繍された厚みがそのまま表現されるという利点があるというところであろう。』 というのが鎌倉土紋です。幸いなことに、像の全体は「東慶寺」のHPで御覧になれます。土紋もかすかにわかります。このHPは東慶寺の文化財をそっくり見せて頂ける有り難いもので、そのご厚意に頭が下がります。 流転の仏 もう一つ、この仏と離れがたいのは、鎌倉土紋とは別に、何冊もの本になるほどの込み入った歴史があるからです。もともとは、西御門の「太平寺」の本尊だそうです。それが、東慶寺にあるという由来が興味を惹きます。大端折りに云えば 房総から武将が攻めてきて、住持が千葉に連れ去られた。その時、この仏も持って行かれた。住持は還俗して、その武将と睦まじく結婚した。やがて、この仏だけ、東慶寺に戻ってきた、というショッキングな話です。 東慶寺では 『大永6年(1526)里見氏が鎌倉に乱入した際、ときの住持青岳尼をはじめ、仏像・仏具のたぐいを奪い去っていった。寺はこの事件により廃絶したが、東慶寺の要山法関尼が交渉した結果、本尊だけは鎌倉へ移すことに成功。これを喜んだ北条氏綱が、聖観音菩薩立像を東慶寺に寄付したと伝えられる。』(東慶寺HP) とします。そして、永井路子氏は 『戦国の嵐の吹きはじめたころ、2人の若い姉妹が尼寺に入った。旭山尼(きょくざんに)は東慶寺、青岳尼(せいがくに)は太平寺。鎌倉御所(足利氏)の血をひく彼女たちは悲運の中に生れてきた。 として、1556年に里見氏が鎌倉へ侵攻し、義弘は彼女の亡父義明の同盟者だったとしています。 里見の里に連れ去られた青岳尼は還俗して戦火の中で「御中甚だ睦ましく」結婚生活を送った。とされます。なぜ、鎌倉尼五山の筆頭、太平寺の住持ともあろうひとが、略奪者と結婚したのかと、余程の事情を思います。 そのことについてもう一人、この話に取り憑かれて「太平寺滅亡」を書かれた三山進氏が、里見義弘と青岳尼は幼なじみで、一時は嫁ぐことが約束されていた、との説を出されています。(三山 進 太平寺滅亡――鎌倉尼五山秘話 有隣新書15 有隣堂 昭和54年) こうして、この仏様は際限なく歴史の面白さに引き込んでゆくのですが、何を聞かれてもわらないとしか云いようがないのが年代です。 後から行く西御門の「来迎寺」の石段の横に太平寺の道標が立っていて、事件の概略が書いてあります。鎌倉乱入は「天文中」(1532〜55)と説明しています。東慶寺HPでは、鎌倉乱入を大永6年(1526)、永井路子さんは1556年(弘治2)とします。 そうなると何時乱入があり、何時廃寺になったのか、誰がしたのか?謎々のつながりになります。廃寺に伴い、仏殿は円覚寺に移され、現在、国宝の舎利殿となっています。そっちの方は、なかなかお目にかかれませんが、最も様式的に近いとされるものに、東京都東村山市の正福寺地蔵堂があり、武蔵野の中に美しい姿を見ることができます。 さてさて、鎌倉土紋を見に来たのでした。この像の前に立つ度に、青岳尼が浮かんできて、菩提寺とされる安房郡富浦町の興禅寺に行きたいなとソワソワし、めちゃくちゃです。

東慶寺には、もう一つ有名な仏像=「水月観音」があります。この、水月堂にまつられています。拝観の予約が必要ですが、宝物館の窓口の方にお願いすると、丁度、予約が入っていないとのことで、許可してくださいました。 水に映る月影を岩に腰掛けて眺める姿が彫られています。室町時代の作品とされ、県の重要文化財に指定されています。意外に小さいくて、写真で想像するのとは大違いです。水月堂からの東慶寺庭園は、この季節は秋とは一味違った雰囲気です。 この寺が駆け込み寺としての権威をもてたのは、豊臣秀頼の娘「天秀尼」に対する、徳川家康の「御上意」に負うところが多そうです。それをさせたのは、家康の娘「千姫」でしょう。しかし、「天秀尼」は千姫の実の娘ではありません。ここが、この寺の凄いところでしょう。 感心のしっぱなしで、浄智寺に向かいました。 浄智寺 お寺の横にハイキングコースがあり、化粧坂や裏大仏に抜けられるので、この季節は人が絶える間がありません。鎌倉十井の一つ「甘露の井」の太鼓橋を渡ると山門があります。(10時21分)

その奥に、2階に鐘楼を持つ重層の山門がいいのですが、あまりの人混みで、人の後ろ姿が拡大されて、石段正面からの雰囲気は写せませんでした。本来の姿は、長い古びた石段と木々の静寂の中に予定されているはずなのに。

山門から本殿への石段は、使用が禁止されています。その風情に沈黙。静寂さは、兀庵普寧( ごったんふねい=1276没)の創建精神なのでしょう。鎌倉五山第4位の禅寺。開山、開創は複雑で、弘安4年(1281)に亡くなった北条宗政の菩提を弔うため、婦人と息子の師時(もろとき)が開創したとも云われます。

仏殿(曇華殿=どんげでん)の中には、「三世仏」があります。過去・現在・未来を阿弥陀・釈迦・弥勒であらわすとされます。常に格子戸超しに拝することができ有り難いことです。今日の目的である、韋駄天像(木造)は仏殿にはなく、今は鎌倉国宝館に寄託されています。足の速さで仏教を守る仏だそうで、甲冑に身を固め、その裾の方に土紋はくっきりと模様になって見えます。

庫裡に安置して厨房を司るとも聞き、親しみがこもります。

裏側に回って鎌倉七福神を拝観することにしました。浄智寺の客殿は、今も、茅葺きを残しています。その裏には、やぐら風に、鎌倉七福神が祀られています。浄智寺はユーモラスな布袋様です。

韋駄天像とはお会いできませんでしたが

次は、浄光明寺です。道順が丁度いいからと、亀谷坂を越すことにしました(11時18分)。すっかり舗装されて拡幅されていますが、結構ムードは残されていて、下ったところに頼朝の長女大姫の「岩船地蔵堂」があり、急ぎました。 (2002.2.8.記 旅は1999.5.2.)

|