|

砂川新田3 砂川新田の流れを追ってきました。村は3つの段階を経て完成されたと考えられていますが と木村 礎、伊藤好一「新田村落」(文雅堂書店1960)は区分しました。

承応3年(1654)一面の原野の中に、玉川上水が開削されました。

①流泉寺 ②名主宅 ③阿豆佐味天神杜 九番、十番は後に、享保の改革にのって、砂川村の人達が中心になって開発した新田です。 開発を促進した砂川分水の跡 砂川村の成立にとって大きな役割を果たしたのが砂川分水です。しかし、その取り入れ口は、前の頁で紹介しましたとおり、痕跡を見ることができません。また、五日市街道沿いにめぐらされていた水路は歩道の下に潜り、一部にほんのわずか顔を出すだけになりました。

左画像は立川バス「砂川二番」停留所(五日市街道の南側)の標識から三番方面(東)の情況です。左側中央のガードパイプの途切れたところに砂川分水を見ることができます。そこに近寄ったものが右側の画像で、五日市街道の北側に接していることがわかります。砂川分水を見ることができる西側の最初の地点です。

かっては街道の縁に接して、水汲み場や洗い場があり、生活の匂いがありました。

このような情況で、わずかにその雰囲気を残しています。

やがて、砂川家の門前に達し、ここで、この付近にだけ分水跡が見られる謎が解けます。 この弧の部分だけが地下化から除かれ、分水跡として見ることが出来るわけです。

砂川3番で、また道路の下に入ります。

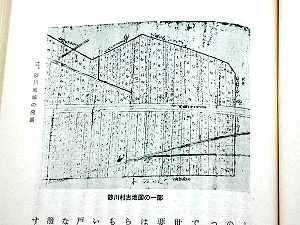

それからは、ずっと歩道の下をくぐり、砂川10番と国分寺市との境でこんな形で見られます。 短冊形の土地割 新田集落の特徴として、メイン道路を中心に短冊形の土地割があげられます。砂川も古地図を見ればその姿がはっきりわかります。「砂川の歴史」では「砂川村古地図の一部」(p51)としてその様子を次の図のように紹介しています。中央を横切る通りが五日市街道です。

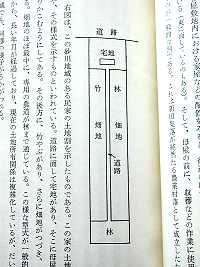

立川市史では、民家の土地割を模式的に次のように図示しています(立川市史 下 p169)。屋敷地の間口と奥行きでは、6間×7間、7間×8間が多いとし、『画一的な屋敷割りはされていないが、一応は間口が六間~八間に決められていた様子がうかがえる。均等的土地割がされようとしていたといえるだろう。』(p168)としています。

現地に行くとおおよその雰囲気は掴めますが、すでに変化が激しく、はっきりしません。特に、五日市街道からはわかりません。しかし、裏側の畑地から見ると、どうにか見当が付きます。と云っても、平面の視点からは、正確にはわかりにくいです。以下は玉川上水に架かる新屋橋付近の現状で、玉川上水の縁から耕作の状況を見たものです。

一枚の画像で全てを取り込むのは無理ですが、それを承知でご紹介します。正面の奥に森が見えます、この中に屋敷があり、五日市街道に面しています。手前は畑で、屋敷の裏から玉川上水の縁まで続いています。立川市史の模式図によれば、図の中央にある道が画像のやや真ん中に見える細路で、一番左に何となく段差があるところが隣家との境のようです。右側は大きな木立から右端に向けて斜めに走るように見えるところが隣家との境と思われます。2002年8月26日に撮影しました。すぐ近くまで宅地化が進み、この一帯だけは耕作が行われ、とても貴重な区画です。

失敗談です。余程注意をしないと間違えます。左画像で中央を斜めに道が走ります。右画像はその道の正面に立ったものです。雰囲気から、立川市史の模式図の中央の道と思い込んだのですが、作業をしていた御主人に聞くと、この道路は隣家との境の道路で、両方で半分ずつ出し合っているとのことでした。そう言われてみると耕作の内容や雰囲気が違います。 もう一つの失敗です。この画像は、当然隣家との境の道路と思いましたが、家人の方に聞くと、それに近いけれども、何回も変更されて今日の形になっているとのことでした。思いこみは禁物で、しょげ込んでいると気の毒に思ったのか と教えてくれました。

気を付けて見ると、この辺りの畑の一番奥、玉川上水寄りに様々な形で、稲荷様が祀られています。左右画像とも後が玉川上水です。今も信仰の対象になって供物が上げられています。この位置から区画の割り出しができるのかも知れません。宿題です。 親村となる こうして、労苦を惜しみなくつぎ込み、五日市街道から北は玉川上水まで、南側もほぼ同じ規模で開発が進みました。「砂川新田」と呼ばれていたこれらの地域は、元文元年(1736)、新田の名をやめ、「砂川村」に取り立てられました。三番、四番、を中心に村の母胎ができてから約100年後です。 享保7年(1722)7月26日、江戸日本橋に新田開発の高札が立ちます。享保の改革と呼ばれる、8代将軍吉宗の体制建て直し政策、幕府による武蔵野新田開発の奨励策です。翌8年5月、江戸奉行所は武蔵野台地の開発について村々に触れを出します。そして、鍬下年季(くわしたねんき)=享保9年から11年までの年貢免除策、家作料・農具料助成策=新田居住者に対する家作料、開発者に対する農具料の援助政策がとられます。 すでに少しずつ隣接地に開発の手を伸ばしてい砂川村の人々もこれに乗ったようです。砂川村の東側、砂川下新田=田堀(9番)、砂川前新田(10番)の開発に着手しました。砂川の歴史も立川市史もこの間の具体的なことが書かれていませんが、高橋源一郎 武蔵野歴史地理 第三冊は次のように書いています。 『砂川新田は一に田堀とも呼び、今の九番である。前新田は今の十番である。この二部落は共に砂川村の名主村野重右衛門及び其子源五右衛門の官に願ひ出で開墾した処である。享保十年芝野を割渡され、十三年十一月出百姓の家作代金夫食等を貸下され、翌年五月大岡越前守より農具料を下され、之に依つて百姓を数多取立てたと言傳へる。岸村一件』(p506) また、「砂川の歴史」は次のように書きます。 『さて「砂川村」が東方へ出した新田が「砂川新田」と「砂川前新田」である。「砂川新田」は現在の九番で、当時「田堀」といっていた。これができるまで、一番~八番の早く開発されていた地域を「砂川新田」と言っていたが、更に新田ができたので、これまでの新田を「砂川村」とし、田堀を「砂川新田」としたのである。 「砂川前新田」は更にその東方であり、いずれも元禄~享保の間にじりしりと開発され、元文元年の検地によって一つの新田として定まったのである。 これは本村である砂川村より非常に大きい。その大きな砂川新田に始めは二七戸しかなく文政期(一八一八~二九)にも四七しか戸数がなかったのだから、新田耕地の大部分が砂川村農民によって所持されていたことがわかる。』(p53~54 HPで読みやすくするため、改行を多くし、「」や句読点を入れました。) 「砂川の歴史」の記述はさすがで、『元禄~享保の間にじりしりと開発され』が正確であることは、次によってはっきりします。立川市教育委員会発行「砂川の民家」第1部(1983年発行)p234は 『○○家の先祖は、過去帳によれば、延宝8年(1680)8月26日に亡くなった七郎右衛門である。2代目七左衛門(享保18年(1732)8月13日没)と3代目門左衛門(宝暦9年(1759)7月28日没)によって当家の「同畑、建家ヲナス」とあり、七左衛門は嫡子の門左衛門に土地および家屋を相続させ、自らは字田堀(現在の砂川九番)に元禄10年(1697)に家立(分家)したと記録にある。・・・』 としています。○○家は砂川五番にお宅を構えていますが、その先祖である七左衛門が、元禄10年(1697)に、嫡子に土地および家屋を相続させて、自らは田堀(九番)に進出していることを伝えます。享保7年(1722)に先立つこと25年前で、初期開発者の一部がすでに新しい地区の開発に向かっていたことがわかります。これらの先導的な動きがあって享保の開発が軌道に乗ったのでしょう。 こうして、苦難に満ちた初期の「新田」は「村」となり、新たに新田を開発するまでになりました。新しい二つの新田は、すぐ隣接して親村を持ち、最初から砂川分水を利用することによって開発されています。そのためか、元文3年(1738)に大飢饉が発生し、新田集落で多くの潰れ百姓が出ますが、ここでは1軒も出ませんでした。 砂川新田(9番)、砂川前新田(10番)は雰囲気が違う 砂川9番から10番にかけて歩くと、一見して砂川の他の区域と雰囲気の違うことに気付きます。ケヤキがなくなり、マンションやフラワーセンター、食堂、ショッピングなど新しい開発が進んでいることもありますが、旧家の屋敷のたたずまいに目を見張ります。

これは、砂川10番の農家の構えです。白く見える塀の範囲が屋敷になっています。

同じ家の正面です。3番、4番、5番の家々もスゴイですが、ここには、また違った雰囲気があります。 同じ新田開発でも、位置や時期の違いによって、開発のあり方が異なったことの表れでしょう。外目からは、屋敷の規模の違いが目に付きます。砂川9番のバス停から、五日市街道を東(東京方面)に歩くと次々と目に入ります。 砂川新田(9番)の裏側は玉川上水に接しますが、砂川前新田(10番)の裏側は玉川上水に直結せず、小川新田に接し、右側は野中新田六左衛門組に接しています。南側はどちらもその後にできた新田です。これらの条件が独特の雰囲気を残すのでしょう。

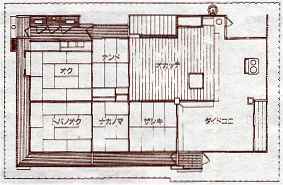

砂川10番では、神社のお祭りの時「大のぼり」が立てられました。嘉永元年(1848)に作られたもので、旗竿の長さ21メートル、のぼり14.6メートルで、近隣のものと比較して最大級とされます。川越道緑地古民家園内に保存されています。同じようなことが農家の規模にもあらわれます。 砂川新田(9番)の幕末の家 砂川9番にあった幕末の家が移築復元されています。川越道緑地古民家園内にある「小林家住宅」です。砂川9番の交差点を西に入ってすぐの右側にありました。下画像のように、平面積200平方メートル(約60坪)の堂々たる民家です。立川市の説明によれば

『立川市幸町4丁目37番地の1にあって、江戸時代以来、旧砂川九番組に属してきたお宅です。その母屋は、砂川には数少ない六間(ろくま)型(土間を除き6部屋で構成される)で、高い技術と優れた材料が使われています。

最大の特徴は、母屋北西に配置された「オク」の間で、床の間・違い棚・書院などの座敷飾りは、当時の武家住宅に匹敵するほどの高い格式をもっています。』(園内で配布される立川市教育委員会パンフレット)

嘉永5年(1852)と書かれた部材が発見されているとのことで、幕末の砂川に蓄積された実力の様を語ります。 「砂川前新田」(10番)、「砂川新田」(砂川9番)はやがて砂川村に合併してその一部を構成することになります。立川市史では 『砂川新田と砂川前新田は、幕末の慶応3年(1867)には新田の呼称をやめて、砂川村に組入れられ、九番、十番となっていた。』としています。(下 p165) ただし、明治10年代の始めに記されたと考えられる「皇国地誌」には、「明治九年 砂川新田 前新田ノ称ヲ廃ス」と記されています。両方を併記しておきます。 続々と続く開発 幕府による享保の武蔵野新田開発の奨励策により、新田開発は急速に広まり、砂川村の周辺には続々と新田が開発されました。後に砂川村を構成することになった新田の名前を挙げておきます。 東側 「砂川新田」(砂川9番) 「砂川前新田」(10番) 西側 「殿ヶ谷(とのがや)新田」(殿ヶ谷村=現武蔵村山の人々) 南側 砂川八番の南側 ◎いずれも玉川上水からの分水による「八軒渠」をもとに開発されました。 初期新田の学校 砂川新田は新田を歩くものにとって「学校」の要素を持っています。その箇所その箇所に、歴史上の画期となる大事なことが顔を出していて、現地と歴史書の関連を繋げることに首っ引きとなります。

夕づまりの一時、逆光に包まれる砂川七番

|