|

目赤不動尊2 江戸五色不動は地域を守り、地域に守られるように立地したようです。 「一不二 二鷹 三茄子び」 「いちふじ にたか さんなすび」の江戸川柳は駒込をよんだものと云われます。『一番に富士山 二番は御鷹匠屋敷 三番は駒込茄子』と駒込の郷土自慢を指折り数え上げたのでしょう。 これまでは、その程度の理解でしたが、目赤不動尊にお参りして、この川柳の意味をとことん実感しました。それぞれに主張があって、江戸時代のエネルギーを表出します。 今回は、江戸川柳のうたい込みの確認もかねて、目赤不動尊と関連するところを見るため、JR駒込駅から周辺を歩いてみました。武蔵野と江戸五色不動の関係を足で追いたかったからです。嬉しいことに、この地域にはその関係が色濃く残っていました。特に、目赤不動尊の背景には、幕府にとっては鷹場、岩槻道(本郷通り)、江戸市民にとっては庶民信仰、農産物が大きな役割を果たしているようです。 最初に、「一不二」です。麦藁蛇(むぎわらへび)、現在も続くお祭りなど、様々に紹介されますが、その名も駒込富士前町にある「富士神社」です。駒込駅から歩いて10分ほどです。

どっかとした骨太の鳥居の向こうに

頂上に、富士神社が祀られています。

この社殿に供えられているのが茄子でした。 富士神社は木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)を祭神とし、富士講組織で祀られ、縁起では、『足利時代、延文の頃(二年)、既に今の社地を「富士塚」と申し居たりしが、・・・』として、かっては、本郷村の富士塚に祀られていたが、寛永5年(1628)、加賀前田候の屋敷になったため、ここに遷したとしています。そして、「瑞光院」が奉斉していたことが伝えられます。 延文は1356〜1361年にあたり、この時代にすでに「富士塚」があったとすれば、富士塚(講)のトップランナーとも云えます。仮に下がって、遷された寛永5年(1628)を創建としても、それ以前に富士信仰が行われていたからこそ勧請されたのでしょうから、江戸時代に、武蔵野にたくさん築かれた富士塚のハシリと云えましょう。 富士信仰の高まりと共に、地域には講が結ばれ、山伏や修験、道者がそれを主催したことが記録に残ります。ここに名が出る「瑞光院」はその流れで、あるいは修験であることも考えられます。目赤不動尊のもとになった赤目不動尊を道坂(どうさか)に祀った「万行律師」は、三重県の赤目山で修行して、元和年間(1615〜24)に、不動明王像を授けられたとされます。その背景に、修験道との結びつきが浮かびます。 駒込の地に万行律師が庵を開いた時期には、村人の間にも、江戸市中の住民にも、不動信仰を受け入れる素地が整っていたことを意味するのではないでしょうか。その庵のあった場所は、江戸時代末でも、杉山にこんもりと囲まれた所であったことが地図から判断されます。 天祖神社 富士神社の前の道を「道坂」(どうさか)に向けて進むと、途中に、駒込村の鎮守、かっての神明宮=「天祖神社」があります。源頼朝が奥州征伐の時、祀ったとの伝承を持っています。表参道は本郷通りからですが、裏参道から入れます。

天祖神社表参道

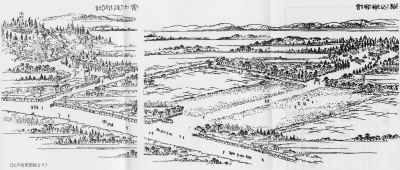

深い森の中に天祖神社はあります。 天祖神社では、「御由緒と古図」を用意されていて、神職さんにお願いすると頂けます。そこに、江戸名所図会を連続させた景観が載せられ、江戸時代のこの辺りの俯瞰景観を知ることができます。実際に歩いてみると現在でも、その地形を残していることがわかります。 当時、この周辺は、一面の畑地と一部の田、そして鷹場の武蔵野、岩槻街道(現本郷通り)を通しての江戸市中との接点であり、これが、「目赤不動尊」のバックボーンでした。

(天祖神社「御由緒と古図」より引用) 富士神社の前にやや細い道路がありますが、この道が天祖神社を経て「道坂」(どうさか)につながり、その交差地に「赤目不動尊」の堂があったのでした。今は何も残っていません。また、神明宮(天祖神社)は聖護院派の「大泉院」が別当であったことがあり、修験道の流れがあったことを伝えます。多分、不動信仰はこれらと密接に関わり合ったのでしょう。

駒込は早くから、将軍家の鷹場になっていたとされます。駒込の位置が黒引きの外にあり、町方でない村方に属するため、江戸市中に接しながら、武蔵野の連続として鷹場とされたようです。 特に、吉宗の時代になると放鷹(ほうよう)の地となり、鷹匠屋敷や鷹部屋などが置かれました。江戸末期ですが、その情況が、江戸切絵図に残されています。嘉永7年、安政3年切り絵図から駒込の今回歩いている箇所の位置を抜き出してみました。

道坂にあった赤目不動堂の故地(=石不動と記入)は広大な鷹匠屋敷や鷹部屋に挟まれ、周囲は杉林であった事を伝えます。初期の不動堂が設けられた雰囲気が偲ばれます。

左の画像は道坂下(どうさかした)方面から見たものです。右側のビルの辺りに鷹部屋がありました。坂を上がると右側に、富士神社、天祖神社からの道が交差していました。その角に赤目不動堂がありました。 周囲は全て畑と田で、その外延を取り巻く武蔵野の原が鷹場で、それを管理したのが御鷹匠屋敷、鷹部屋でした。右画像は都立駒込病院で、敷地は全て御鷹匠屋敷跡です。

石不動=赤目不動堂所在地 鷹場には、家光や懇意な大名が訪れ、農民は苦痛きわまる負担を強いられました。「二鷹」はその代償としての誉れであったかも知れません。 家光は、赤目不動尊の評判を聞き、江戸五色不動の一つとして、名前を「目赤不動尊」として、現在の南谷寺に遷したとされます。 道坂(どうさか)を通る道は、いわば間道でした。家光が重視した岩槻道に、評判の高くなった赤目不動尊を遷して「目赤不動尊」としたのは、やっぱり、岩槻道の守護を願ったのでしょうか!! ただし、道坂の地に鷹匠屋敷や鷹部屋が置かれたのは吉宗の時代であり、五色不動と鷹狩りは家光と結びつけられたとしても、鷹匠屋敷、鷹部屋が直接結びつくものではありません。 ヤッチャバ(青果市場) 駒込一丁目歩道橋は本郷通と道坂からの道の交差するところに設けられて居ます。その辻(画像の三角点付近)に、威勢の良い「ヤッチャ、ヤッチャ」の掛け声がこだましました。

両画像共に左側の道が本郷通り、右側の道が道坂への道。上の図では、「高林寺」、「天栄寺」(てんえいじ)、旧浅嘉町の一帯です。ここに、青物市場が立ちました。これを、ヤッチャバ(青果市場)と呼んでいます。

「天栄寺」(てんえいじ)の門前に、2本の標識が建てられています。

左 「駒込土物店(つちものだな)跡」、右 「江戸三大青物市場遺跡」で、最初は地元の生産者と消費者の商い、最盛期には幕府の御用市場になりました。

天栄寺の境内には「駒込土物店縁起」が大石に刻まれています。 この所は凡そ三百五十年前の元和の頃から、駒込辻のやっちゃば、或いは駒込の土物店(だな)と呼ばれて神田、千住と共に江戸三代市場の一つとして昭和十二年まで栄え続けた。旧駒込青果市場の跡である。 その昔この辺一帯は百姓地で、この碑の近くに五つ抱え程のサイカチの木があって齋藤伊織という人がこの木の下に稲荷神を勧請して、千栽稲荷と唱えて仕え祀った。近隣のお百姓が毎朝下町へ青物を売りに行く途すがら、この木の下で休憩するのを常とした。 その時たまたま買人があるとその齋藤氏が売り買いの仲立ちをした。そのことが市場の始まりであると天栄寺草創記に明らかにされている。その頃、この所は中山道白山上から間道をもって岩槻街道に通じる辻で、御高札場や番屋それに火の見櫓などがあり、辻の要路であったので漸時西側の天栄寺門前、東側の高林寺門前から浅嘉町一帯にかけて青物を商う店が軒を並べ、他の商家と共にすこぶる繁栄したのである。 とりわけこの市場は幕府の御用市場でもあった。明治十年 府令によって駒込青果市場組合という名称で組合が出来たが誰も市場などと呼ぶ者はなく 辻のやっちゃばとか、土物店と呼び親しんだものである。 土物店とは青物の多くが土の付いたままなのでそれに相応しくつけられた名称である。以下省略 題字 地久山天栄寺第二十二世住職 道誉正真

最初はナスが中心であったようですが、最盛期には 長芋、束芋、自然薯類、但し百合共 『此辺は薄土なれば、樹木に宜しく、穀物に宜しからず、ただ、茄子土地に宜を以、世にも駒込茄子と称す、又、庭樹及盆栽等の草木を作りて、産業とするもの多し、』 としています。神田、千住、駒込を江戸の三大市場としますが、千住、駒込が繁栄し、神田は一時凋落するほどであったと伝えられます。「三なすび」はこの地域の経済的発展の基盤を作ったのでした。

駒込名主屋敷 地域の指導者として村人と支配層の間に立って ☆☆☆☆☆ 以上 駒込の富士信仰と修験道 鷹場 土物(野菜)市場について紹介しました。まさに、目赤不動は江戸五色不動が武蔵野と江戸市中の結節点に成立し、幕府の支援と江戸市民の支持によって繁栄した、その代表格とも云えそうです。 江戸の整備が進み、武力対決のない時代が始まり、経済が成長し、庶民の生活が成り立ち、人心が安定した時、各不動尊はその地域の中に様々な面での憩いと息吹を与えたのではないでしょうか。(2001.10.25.記 26.加筆) |