|

川そひの路 新宿(西新宿、代々木)に楢(なら)の林があり 明治26年(1893)頃の風景です。 田山花袋が文章で残してくれました。 100年前の新宿西部の風景、田山花袋が「東京の三十年」に書いておいてくれました。花袋は明治26年8月(23才)、牛込から四谷区四谷内藤町1番地(大木戸)に転居しました。大家の卵は、 一日20銭の小遣稼ぎに、甲州街道と玉川上水のふちを通って、角筈の先まで、歴史家のもとへと写字に通います。 途中の道すがら、当時の文士に対する世間の扱いをかこちながらも、文学に励む決心をし、四谷四丁目(大木戸)から西新宿へと歩き、その様子を巧みに描きました。「川そひの路」です。 こんなふうに書きだします。 『巧からうが拙からうが、そんなことは構はない。又、売れやうが売れまいがそんなことは問はない。兎に角、毎月二つ乃至三つの短篇を書かう。こう私は決心した。 丁度其頃、私は毎日新宿の先の角筈新町の裏を流れる玉川上水の細い河岸に添つて歩いて行った。私は小遣取りに、一日二十銭の日給で、さる歴史家の二階に行つて、毎日午後三時まで写字をした。 私の家はその時分、四谷の大木戸に移つて住んでゐた。私は毎朝そこから出かけて、新宿の通りの大宗寺(たいそうじ)の筋向うから入つて、それから長い間細い綺麗(きれい)な玉川上水に添つて歩いた。』

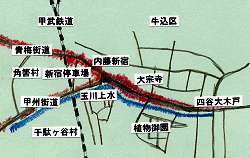

田山花袋はこの道(国道20号線、甲州街道)を大宗寺に向かって歩きました。 右画像は「四谷大木戸跡」碑。玉川上水から江戸市中へ配水された 現在の道路事情とだいぶ違いますので 道は単純で、青梅街道と甲州街道が内藤新宿で交わり 花袋はこの道(甲州街道)を太宗寺まで歩きました。

太宗寺は新宿の主、内藤家の菩提寺で、多くの仏像・宝物とともに、江戸六地蔵の一つがここにあります。花袋はそのことには一言も触れず、いきなり と書いています。内藤新宿の岡場所に暮らす人達(飯盛女(めしもりおんな))の衛生検査の日のことでしょう。当時、この辺りは、かっての名残があり、太宗寺にほど近い「成覚寺」(じょうかくじ)には「子供合埋碑」(ごうまいひ)や「旭地蔵」(あさひじぞう)がまつられています。

いずれも遊女と関わりがあるもので、旭地蔵は遊女と玉川上水での心中者を供養し、「子供合埋碑」は死んでこの寺に投げ込まれた遊女の供養塔です。 「子供」は「遊女」のことで、抱え主の子供ということからこのように呼ばれたらしいのですが、学生社 東京史跡ガイド4 新宿区史跡散歩p48では 『江戸時代、内藤新宿で暮らしていた飯盛女たちを弔うために、万延元年(一八六〇)一一月に建てたものである。もとは、成覚寺墓地のいちばん奥のうす暗い木立の中に建っていたが、昭和三一年の区画整理によって、ここに移されたものである。 飯盛女の死体は、どういうわけかみなここに投げ込まれたといわれている。しかも、そんな風習が明治三〇年(一八九七)頃まで続いたという。女たちの待遇は犬猫にも劣る、ひどい取り扱いであった。 その数およそ三千体余りだったといわれ、寺の手がまわりかねるときは、そのまま放置されて鴉が群れをなして、その死体にとびかかり眼玉をつつき、また夜になると燐火がこの寺の名物になっていたといわれていた。この寺の別名を「投げ込み寺」というのは、このような理由からであろう。』 としています。22才の田山花袋もその事を知っていて、さらりと『蒼白い顔をした群』と書いたのでしょう。さて、ここから、花袋は太宗寺の筋向こうにある路を入って玉川上水に出ました。

中央のノッポビルの向こうに玉川上水跡と新宿御苑があります。

玉川上水跡です。 玉川上水に沿って西へ進むと、先の復元図のように、花袋が歩いた頃は青梅街道と甲州街道の結節点・分岐点である、「追分」(おいわけ)がありました。現在は甲州街道と青梅街道の結びかたが変わっているため、追分けにはなっていません。ただ、近くに「追分けだんご」として伊勢丹の斜め前にその名を残しています。

花袋は、上水に沿って追分けを越し、時の鐘の天龍寺(てんりゅうじ)を過ぎたのでしょう。

天龍寺の鐘は寛永寺、牛込八幡とともに、江戸三名鐘といわれ、登城の時刻を知らせる役を果たしました。ところが、江戸城から遠いため、他の寺の鐘より速い時間に打ったので、伎楼で遊ぶ客は、その分、朝早く別れなくてはならず、ここでは「追い出しの鐘」とぼやいたそうです。 多分、花袋も含み笑いをしながら通ったのではないでしょうか。そして、当時の山手線の踏切を越します。今の新宿駅南口に当たるところです。

今では、引きも切らせず電車が来て、新宿駅南口の高架になっていますが、この下を玉川上水が横切っていました。当時は「唯一線あるばかり」の踏切だったと云います。花袋はそれを歩いて渡ったようです。以降、花袋の口から、現在では全く想像もできない景観が語られます。 「楢の林」、「カサカサと風に鳴る萱(かや)原」、「百姓家が一軒」、「栗の木」、「帯を引いたやうな細い水の流れ」、がこの地域の景観であったとしています。

現状です。新宿駅南口から西へ3分ほどのところを右折するとここに出ます。手前の道路が、花袋が語った玉川上水です。現在は暗渠になって、正面のビルの下をくぐっています。そして、新宿駅と線路を超えて天龍寺の裏側につながります。 画像右下に白いものがありますが、これが『橋がところどころに絵のやうにかかってゐた。』と花袋が云う「葵橋」の欄干です。

上の画像の正面のビル(東京南新宿ビル)の通路です。その一本の柱にプレートが張られています。「葵橋の記」です。画像左の柱にあります。こう書かれています。 花袋が『楢の林があると思ふと、カサカサと風に鳴る萱原がある。路に傍つて昔から住んでゐるらしい百姓家が一軒ぽつねんとしてある。栗の木がある。と、帯を引いたやうな細い水の流れが、潺湲(せんえん)として流れてゐるのが眼に入る。』としたところは

ビルや高速道路の間をぬって、押しつぶされそうな空間が続き

楢の林、カサカサと風に鳴る萱原はビルの林と変わり 玉川上水は京王線「初台駅」近くで、こんな姿に残されています。 『傑作、傑作を書かずには置かない』

明治の文筆家が育つ過程は並大抵ではなかったようです。しかし、やがて大家となった花袋も見たであろう玉川上水の銀杏は、こんなに大きく枝を広げていました。 100年前、花袋が3年かかって書きためた原稿で、ようよう得ることができた25円を持って、その足で、友人(太田玉茗)とさっさと旅に出た気っ風と武蔵野の風情がなんともよくて、現在のエネルギー溢れるまちと重ねて訪ねた次第です。 なお、花袋の文中、「川そひの路」を書いた年代を、『私はもう二十五だ』とするところがあります。私は前後の関係から23才としました。花袋の文学的所作なのか、思い違いかそのところは研究不足です。

|