|

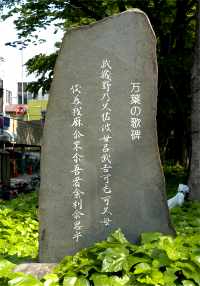

武蔵野の草は・・・ (万葉集 東歌 14-3377)

武蔵野の草は諸向(もろむ)き かもかくも

武蔵野の草が、あちらへもこちらへも 東京都府中市の大国魂神社けやき通りの一隅にこの歌碑があります。すぐ隣に「歌碑に寄せて」の解説板があり、次のように書かれています。

『この歌は万葉集巻十四東歌の武蔵国の一首です。武蔵の国は東京、埼玉、神奈川にわたる大国であり、その国府が府中にありました。訓読では次のようになります。 武蔵野の草(くさ)は諸向(もろむ)き かもかくも 「草が風に靡(なび)くよう、私は貴方にひたすら心を寄せたのに」という意味の歌で、自然と共に生きた女心を歌ったものです。碑文は万葉集古写本中、全巻を完備している西本願寺本に拠りました。 平成十一年十二月吉日 府中市』

大国魂神社本殿から北(甲州街道方面)に向かうと大鳥居(左側画像)があります。それをくぐると大いちょうの通りに入りますが、旧甲州街道を挟んで向かって左側(進入禁止の表示の左)に碑が建てられています。建てられて間もなくこの歌碑を発見しましたが、その時は、『ついに、この歌にも碑がつくられたか』と大喜びでした。 しかし、同時に『何故この歌がここに?!』と、いささかお門違いを感じました。この歌は武蔵野の農民の生活歌で、思いを寄せる男に対する女性の感情を素直に歌い上げたものだろう。歌の生まれた場所は

武蔵国府跡は府中市が現在、発掘を続けていますが、概ね大国魂神社に接する東側で、黒線は発掘の結果明らかにされた国府(国衙)の区画を画する溝とされます。先に紹介した鳥居のある画像は溝の左に書き込んだ鳥居の位置に当たります。 送り歌、餞別の歌? 府中市がこの位置に歌碑を設けたのは、それだけの仕掛けがあるように思えます。そこで、思いついたのが、国府で行われた送別の酒宴での送り歌、餞別の歌の武蔵野版かなと云うことです。この種の歌に、東歌では14-3457で知られる うち日さす 宮のわが背は 倭女(やまとめ)の膝枕(ひざまく)ごとに 吾(あ)を忘らすな(14-3457) があります。どこの国府か或いは一級下の地方官衙の出来事かは不明ですが、赴任された国府から都に帰任する役人について、思いを歌っています。これを武蔵国府(国衙)から帰任する官人に当てはめれば、こっちの方が似合いだろうと長い間思っていました。 何となくプロの遊び女(め)の媚態めいたものさえ感じられるところから、大国魂神社の参道前では憚ったのかなとの勘ぐりもしました。 ところが、2003年5月、播磨に旅する機会があり、その折り、播磨娘子(はりまのおとめ)の話(万葉集巻9ー1777番)を知りました。大混雑の姫路城から抜け出して、播磨国府跡に関係すると考えられる射楯兵主(いたてひょうず)神社(播磨国総社)付近(姫路郵便局)へ行って、それらしきところに立った時、武蔵のあの歌は送り歌だなと合点しました。

左 姫路郵便局 中央の森が射楯兵主(いたてひょうず)神社(播磨国総社) 播磨娘子(はりまのおとめ)の歌は 君なくは なぞ身装はむ 櫛笥(くしげ)なる黄楊(つげ)の小櫛も 取らむとも思はず(9ー1777) (貴方が居られないのに、どうして我が身を装いましょう。大切な櫛箱に入った黄楊の櫛を取り出そうと も思いません) です。石川大夫(まえつきみ)の任を遷(うつ)さえて京(みやこ)に上がりし時に播磨娘子(はりまのおとめ) の贈れる歌とことわり書きのある二首の内の一首です。ことわり書きがなかったら、ごく普通の人が交わ した歌ともとれます。 播磨娘子は郡司階級の娘であったかも知れません。「櫛笥(くしげ)なる黄楊(つげ)の小櫛」に石川大夫 との間にあったであろうさまざまな出来事の経過が織り込められているようです。また、武蔵とは違った 文化のたたずまいを感じます。 この種の歌には、常陸娘子(ひたちのおとめ)の歌もあります。 庭に立つ麻手(あさて)刈り干し 布さらす 東女(あずまおみな)を忘れたまふな(4ー521) (庭先の麻を刈り干し、布にして晒す東国の女ですが、お忘れ下さいますな) です。藤原宇合(ふじはらのうまかい)が常陸国守を離任して帰京するときによまれたこと、名前こそ明確 ではありませんが、常陸娘子を名乗っています。国守クラスの離任の際、その地域で名のある女性が送り 歌をよむのは一種の儀式であったことがわかります。播磨と常陸、東西に離れ、距離がありますが、送別 の酒宴で、送り歌、餞別の歌をよむのは国府行事のしきたりであったように理解できます。上総国にも同 種の歌がありますが、長くなるので割愛します。 こうしてみると、府中市の国府跡近くに建てられた歌碑は、国府から遠く離れたところで、武蔵の名の ない女性が、何時とは知れずに詠んだ歌であったかも知れませんが、茫洋とした原に風がさまざまな方向 に吹き流れ、その度に草の葉をそよがせる武蔵野の姿とともに、国府の酒宴の席で去りゆく人に思いを込 めてうたった情景を浮かび上がらせます。 府中市の仕掛けは成功したのかも知れません。 時にはとんだ騒動も 国府ではとんだ騒動も起こります。何としても面白いのが家持の作品でしょう。家持は天平21年(749)5月、謹 家持の史生(ししょう)尾張小咋(おくひ)を教え諭す歌(天平21年(749)5月15日) ここまではともかく、やがて、この噂を聞きつけたのか、奈良から血相を変えて少咋(おくひ)の妻が早馬に乗って駆 国府の里は大騒ぎ 当時、国道は国家管理で、役人は駅鈴を付けた馬に乗って通行しました。小咋(おくひ)の奥さんは、そんなことは 家持のユーモアが最高に利く作品でしょう。現代でも通じる出来事ですが、家持が歌うとまた別の味がにじみ出 武蔵では? さて、都から赴任し、帰任する時には遊び女や現地妻が別れの歌を餞別に送る、また、浮気に気付いた奥さん これらの事がわかるように、一刻も早く発掘が進んで全体像を知りたいものです。

ホームページへ

|