|

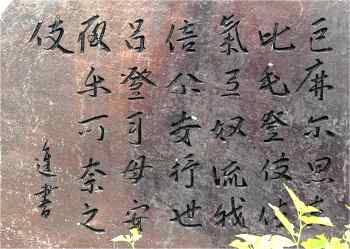

高麗錦紐解き放けて

(万葉集 東歌 14−3465)

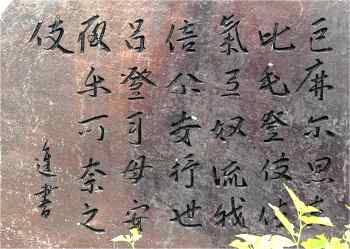

高麗錦(こまにしき)紐(ひも)解き放(さ)けて 寝(ぬ)るが上(へ)に

何(あ)ど為(せ)ろとかも あやに愛(かな)しき

紐を解き放って 共寝をしているのに この上 どうしろというのか

無性に可愛いことよ

(岩波古典文学大系万葉集 三 p434)

衣の紐を解き放って 共寝をしているのに その上 まだどうしろというのか

本当に愛しいお前よ

(藤倉 明 万葉のさいたま散歩 p177)

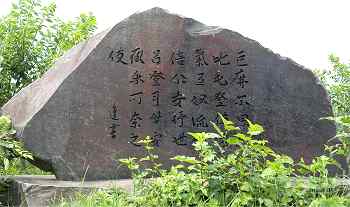

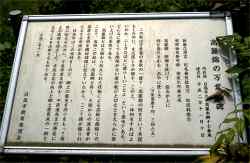

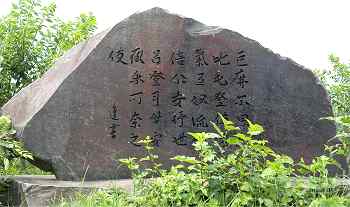

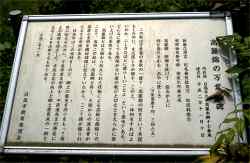

歌碑の横に日高市の解説板があって

『・・・高麗錦とは大陸から伝えられた技術による高級な錦織のことで

当時この地は、高麗郷と称し、大陸からの渡来者が高度な文明を周辺諸国に伝えていたから

ここで、錦が織られたとする学説がある。

日高市はこの当時をしのび、郷土の歴史を誇りをもって後世に伝えるために

万葉学者文学博士・中西進先生の揮毫による歌碑を建立した。・・・

平成二年十一月十日

所在地 日高市大字高麗本郷十七番地』

とあります。

スッキリとした力強い揮毫に息を潜めて見つめます。

そして、中西氏は歌について「高価な紐をとく表現で、恋の重みを強調。

何(あ)ど為(せ)ろとかも=恋心にふさわしい動作はもう見当たらない・・・。」

と解説し、類想として14−3404

上野安蘇(かみつけのあそ)の真麻群(まそむら)かき抱き 寝れど飽かぬを 何(あ)どか吾がせむ

をあげられています。講談社文庫 万葉集三 p267

雨の日、曼珠沙華が加わると

歌の雰囲気に、高麗錦の持ったであろう特別の華やぎを呼び起こします。

土橋 寛氏は「万葉開眼(下)」(NHKブックス)で次のようにこの歌を紹介しています。

『「高麗錦」は高麗から輸入された錦で、高価なものであるから紐などに用いたのであろう。農民には縁のないぜいたく品であるが、族長層ならそういう者もいただろう。「同麗錦紐解き放けて」は、豪華なセックスの雰囲気を出しており、下句はさきの歌とよく似た巧まずして巧みな表現である。「あどか吾がせむ」とか「あどせろとかも」が共通であるが、東国ではこういう情痴表現の言葉が、酒宴の場を介して伝播したのかもしれない。』(p146)

よまれた国が定まってはいない東歌の相聞、東国ならどこにも歌の故郷があります。

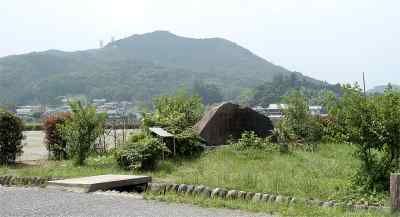

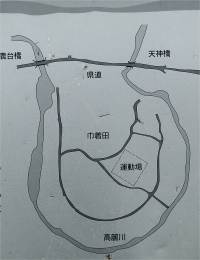

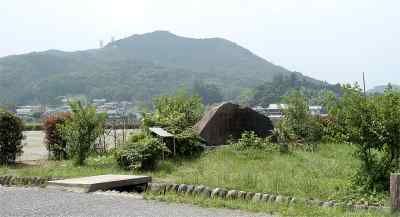

歌碑も、ここが歌の故郷と特定することではなく、日和田山(ひわださん)を望む巾着田(きんちゃくだ)の中

四角い運動場の下の角のところに設けられています。

低い山並みを背に、カラッと周囲が開け、広々とした空間の彼方に集落があり

ここが高麗本郷(こまほんごう)、歌の世界の場所かと惚れ惚れします。

前回来た時は秋、曼珠沙華が美しかったけれど、雨。

今回は梅雨の合間の曇り日、これ幸いと、日和田山に見守られたつもりで、草むらに寝転むと

霊亀2年(716)の高麗建郡のことが、それからそれへと広がります。

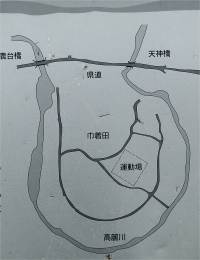

現在の巾着田は、水田のある場所を探して歩かなくてはなりませんが

かっては、高麗川の水を利用して豊かな稲穂が一面に広がって

画像少し右側の方向には高麗氏に関わる

「高麗王若光(じゃっこう)」を祀る高麗神社、「高麗家住宅」(国重文)

「聖天院勝楽寺」(しょうでんいん しょうらくじ)・「若光墓」

などを擁し、家並みも鄙びて、まさに、高麗本郷の象徴のようでした。

でも、待てよ、716年、高麗郡がつくられ、この歌がよまれたのが750年代までとすれば

万葉の時代、この辺りはどのような情況にあったのだろうか?

何もない武蔵野の入間(いるま)の西へ、人々は各地から移動してきた。飢えや渇えに耐えながら

厳しい環境の中で、原野を切り開き、生産、生活基盤の確立に追われたはず。

この辺りに、歌の主人公達が活躍したであろう当時の集落跡や本拠となる「郡衙(ぐんが)」

それはどこにあるのか、いやあったとの話は聞いたことがない。

遺跡は、むしろもっと東側、川越市寄りの方向で発見され、それに比定されている。

微睡みは醒め、寝転んでは居られなくなりました。

(2003.7.1.記)

高麗郷1へ

ホームページへ

|