丹後半島 作山古墳

古墳時代

(権力者の出現、クニの誕生)

“ちょっとした盛り上がりを見ると、みんな古墳に見えるから、困ったもんだ”

古墳に取り憑かれた仲間の苦笑い。

奈良を歩けば、その風情の良さに、心をとらえられ

大阪に行けば、その巨大さに、ビックリ

丹後を訪ねれば、その風格に納得

関東には、大和王権と東国のとっておきの物語があって

話題の尽きない時代です。

丹後半島 作山古墳

さて、狭山丘陵の麓では、どんな世界が展開されたのでしょう?

表に現れる古墳だけに目を奪われず、ありのままの地域の姿を見たいと思います。

・スカートをはいた飛鳥美人で、壁画が話題をさらった「高松塚古墳」、1972年。

・金銀の財宝と、豪華な副葬品が目を惹き付けた「藤ノ木古墳」、1985年。

・卑弥呼の鏡かと、銅鏡34枚が注目を集めた「黒塚古墳」、1997年。

いずれも、発見の年で、10年置きに、古墳は興奮を呼び起こします。

それもそのはず、これらは、日本でも代表的で、きらびやかさを象徴するかのような古墳ですから。ところが、世の中もっと切実で、狭山丘陵の麓では、見るからに厳しい世界がありました。

古墳はお墓です。大きさ形など様々なものがあります。大きさからいえば、日本で一番は、全長486メートルの大山古墳(仁徳陵、大阪)です。ピラミッドよりも大きいことになり、前方後円墳といわれます。お墓でありながら、権力や同盟の力を誇示する権化のようです。

古墳はお墓です。大きさ形など様々なものがあります。大きさからいえば、日本で一番は、全長486メートルの大山古墳(仁徳陵、大阪)です。ピラミッドよりも大きいことになり、前方後円墳といわれます。お墓でありながら、権力や同盟の力を誇示する権化のようです。

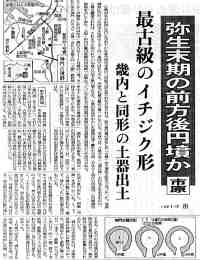

(左記事は、体積も日本一を伝える 90.5.20.日経新聞)

狭山丘陵周辺で見つかっているのは、2種類あります。一つは、外周12.6メートルの円形のもので、山下後遺跡(円墳)と呼ばれます。もう一つは、滝之城にあるもので、南斜面の横に、穴を掘ったものです。横穴墓と呼ばれて、少し力を持った人か、庶民のお墓でしょう。(いずれも所沢市)

時折、文学散歩で都内の墓地に作家のお墓を訪ねますが、その途中で、“こりゃ、スゲーヤ・・・”と思わず声を上げるような、立派なものの前を通ることがあります。今も昔もそう変わらないんですね!!

なぜ、お墓が“時代”になるのか不思議でした。最初は「石器」(旧石器)で、次が縄文・弥生という「土器」で時代を表しました。みんな道具です。それがなぜ、急にお墓になるのか? 考古病に取り憑かれた子供の頃、中学校の先生にひつこく聞いて嫌がられたこともありました。

古墳は一つの物ですが、社会や経済、文化、人の生活がこもっていて、この時代を代表するのに丁度いいらしいのです。専門家に聞くと、土器の名を取って、「土師器時代」、「須恵器時代」と呼んだっていいんだとの答えが返ってきます。

それで、安心しました。狭山丘陵周辺には、古墳は大きなものはありませんし、数も少ないです。そこで、下手をすると、『古墳時代はない』なんて事になりかねません。でも、土師器を使い、須恵器を使ったこの“地域にぴったりの生活”があったはずです。それを追いたいと思います。

米作りを中心とする弥生時代が成熟すると、「貴方、つくる人、私、食べる人」の関係が拡大しました。九州や西日本の米作りの先進地では、リーダーの中に、途方もない大きな権力を持った人が生まれました。

これは、米作りという仕組みそのものにあるのでしょう。種籾や水の管理、スケジュールや労働の管理など、管理と名の付くことをする人と、耕したり収穫したり、つまり直接生産をする人が、弥生時代よりもさらに分かれてきて、村を統括する人ができたと説明されます。

狭山丘陵周辺でも、小規模ですが、そのような傾向がうかがえます。煮え切らない言い方ですが、遺跡が少なくて、まだ、はっきり分からないと言った方が正確です。それらしい徴候が、所沢市の遺跡で見受けられます。

やがて、村が集まって、あるまとまった区域をもつ「クニ」ができてきました。有名な「倭王 武」が

宋に出した手紙の中にある、『東は・・・五十五国、西は・・・六十六国、・・・』云々の「国」です。「マツラ国」とか「クナ国」とか名前が付いて、それぞれに拠点をつくっていました。 こんな展示が行われました。国立民族博物館他 1996年 図録表紙

宋に出した手紙の中にある、『東は・・・五十五国、西は・・・六十六国、・・・』云々の「国」です。「マツラ国」とか「クナ国」とか名前が付いて、それぞれに拠点をつくっていました。 こんな展示が行われました。国立民族博物館他 1996年 図録表紙

古墳は、それらの国の統括者をまつったものといわれます。西日本の名だたる古墳のある場所を丹念につないで行くと、広大な稲作の基盤があって、その上に、朝鮮半島や中国との関連、そのルートの抑えの場に点々とつくられています。「稲作」と同時に「鉄」が大きな役割を果たしているようです。

ということで、水田がつくれて、なお、開発が可能なところに、弥生時代、古墳時代の村や国が発達しました。狭山丘陵周辺ではどうでしょう? 入間市史は徹底していて

『入間市には弥生時代の遺跡はなく、古墳時代の遺跡がわずかに存在するだけである。入間市の地形は丘陵と台地からなり、水田耕作の対象となる沖積地はほとんど形成されていない。・・・その沖積地が存在しないということは、人々の生活を支える生産基盤が存在しなかったことを意味し、そこに生活の場を築くことはできない。・・・』(通史編P176)

として、古墳時代の痕跡の少ないことを説明し、逆に、そうだからこそ、奈良時代になって、渡来人を中心とする「高麗郡」が設置される要因になっていることを論じています。ここのところに、狭山丘陵周辺を考える基本がありそうです。

これは、埼玉県にある「埼玉古墳群」(行田市)の成立したバックグラウンドをみたものです。

荒川を背にどこまでも、どこまでも沖積地が広がっています。

ここが全面、稲作の基盤=「田」でした。

「丸墓山古墳」から見たもので、左が「稲荷山古墳」、右が「将軍山古墳」です。

稲荷山古墳は前方後円墳ですが、前方部が削られてしまっています。

狭山丘陵周辺に古墳の少ない理由は、ある程度浮かんできました。でも、古墳時代という時間そのものは、古墳を造り、人々が生活した、例えば、上記の行田市と同じに流れました。狭山丘陵周辺にはそれらしい何かが、あったはずです。

また、この時代は、その地域自体が持つ固有の自然条件や社会的背景と、他からの力(例えば大和政権の影響)の相互作用が、強く出た時代だと思います。

例えば、巨大な古墳がない府中市に、武蔵の政庁である「国府」が大和政権によって定められました。それに伴って、多摩川周辺には、多くの関係者が来て、生活を始めました。あきる野市には「瀬戸岡古墳群」ができた可能性があります。

狭山丘陵周辺では、この点はどうだったのか、近くのできごとを知ることによって、さらに正確に知ることになるのではないでしょうか。ということから、遠回りですが少し範囲を広げて、当時の出来事を訪ねてみます。

古墳の始まりは、西日本・近畿では、最も古いものは、3世紀、千葉や埼玉の一部では4世紀にあるようです。弥生時代の墓制の中からそのまま発展してきたのか、それとも、どこからか、新しく来たのか議論があります。

古墳の始まりは、西日本・近畿では、最も古いものは、3世紀、千葉や埼玉の一部では4世紀にあるようです。弥生時代の墓制の中からそのまま発展してきたのか、それとも、どこからか、新しく来たのか議論があります。

また、始まりの時期も、数年前までは、3世紀末から4世紀始めが考えられていましたが、今では、3世紀半ばまで遡ることが指摘されています。

右は京都・椿井の「大塚山古墳」が3世紀後半に造られたことを伝える。96.3.1.読売新聞

終わったのはいつでしょう? かっては、日本書紀にあるように、時の政府が、古墳をつくるのを禁止する「薄葬令」(646年)を出したことで、終わりに入った、とされました。

ところが、考古学の上では、その前にも変化があり、その後もつくられ続けたことを明らかになっています。

結局、古代国家の成立とそのあり方、古代寺院の設置が背景になって、そこに地域特性が加って、終わりを決めたのでしょう。時期的には、6世紀末から7世紀をあてます。

狭山丘陵周辺では、今のところ、この時代のものだけが発見されています。

それに、古墳時代は、まだわからないことだらけです。時代の分け方も様々です。おおむね中心となる世紀をもとに

| 時 期 区 分 | 土 師 器 の 編 年 |

| 前期 4世紀 | 五領式 (埼玉県 東松山市 五領遺跡) |

| 中期 5世紀 | 和泉式 (東京都 狛江市 和泉遺跡) |

| 後期 6世紀~7世紀 | 鬼高式 (千葉県 市川市 鬼高遺跡) |

の3時期に分けるのと

前期 4~5世紀

後期 6~7世紀

の分け方があります。最近では、細分化が進んで、これらの分け方では、整理しきれずに、一世紀を四つの時期に分けています。その一つを「四半期」と呼んで、例えば、676年から699年までを「7世紀の第4・四半期」などとして区分しています。

関東の古墳

古墳一般がどのようにして発生したかについても議論が分かれますが、東国を考える場合、やっかいです。

一口に古墳といっても、円いものから四角いもの、四角と丸の組み合わせなど種類が沢山あります。中でも、前が四角で、後が円い「前方後円墳」が、畿内の大王権力と特別の関係を持つものであるとされています。近畿・西日本の古墳は、最初から、その多くが、「前方後円墳」(ぜんぽうこうえんふん)です。

|

|

|

|

|

|

|

|

円墳 |

方墳 | 前方後円墳 |

前方後方墳 |

|

|

|

横穴墓 |

群集墓 |

積石塚 |

ところが、東国の場合、古い古墳は「前方後方墳」(ぜんぽうこうほうふん)といって、前も後も四角いのが多いことが明らかになってきました。

かって、東国の古墳は、近畿・西日本の古墳ができてから、つまり、畿内の勢力(前方後円墳にまつられたので、前方後円墳体制とよばれる)の影響が波及して、あるいは権力の同盟関係が成立して、東国にもつくられた、とされていました。

では、現実にある、前方後方墳とはどのような関わりがあるのだとの問題が出てきました。加えて、そこから出てくる土器が、東海・伊勢・濃尾地方との関わり合いが深いことがわかりました。そこには、女王卑弥呼(ひみこ)と対立したという「狗奴国」(くなこく)があります。

では、現実にある、前方後方墳とはどのような関わりがあるのだとの問題が出てきました。加えて、そこから出てくる土器が、東海・伊勢・濃尾地方との関わり合いが深いことがわかりました。そこには、女王卑弥呼(ひみこ)と対立したという「狗奴国」(くなこく)があります。

それ、東国の独自性が!!と注目を浴びました。これからも、この点に関しては、さまざまに論議が展開されるでしょう。楽しみの極みです。

この問題については、現在のところ、西日本の前方後円墳体制と並んで、東国には前方後方墳体制があって、それが何らかの原因で、前方後円墳体制に変わっていった、との考えが示されています。

左上記事は岐阜県養老町の「象鼻山一号墳」が最古級「前方後方墳」であることを報ずる。96.8.9.読売新聞

記事中、狗奴国=東海地方説に立つ調査担当の宇野隆夫・富山大人文学部教授は「東海や関東、北陸など東の国を束ね西の邪馬台国と対峙した狗奴国の王墓の可能性が強い。」と話している。

狭山丘陵周辺には、近くの川越や比企地方に、初期の古墳として「前方後方墳」(諏訪山29号墳・東松山市)や方墳(三変稲荷神社古墳・川越市)があります。それらがどのような動きをしていたのか、興味が湧きます。

狭山丘陵周辺には、近くの川越や比企地方に、初期の古墳として「前方後方墳」(諏訪山29号墳・東松山市)や方墳(三変稲荷神社古墳・川越市)があります。それらがどのような動きをしていたのか、興味が湧きます。

右画像は、川越市の「三変稲荷神社古墳」。 ちょっと目には、古墳かどうかさえ疑ってしまうが、れっきとした「方墳」という。

もう少し突っ込んでみます。今まで話題にした、前も後も四角な「前方後方墳」の発生を考えるのに、うってつけの遺跡が、千葉県木更津市にあります。「高部30号墓」と呼ばれます。

さらにもう一つ、前が四角で後が円い「前方後円墳」に関わるものが、近くの市原市にあります。「神門(ごうど)4号墓」と呼ばれます。(もちろん、埼玉県にもありますが、方形周溝墓、前方後方型周溝墓とされています。)

千葉県の木更津、市原が面白い

「高部30号墓」

木更津市で発掘された「高部30号墓」と「32号墓」は、前と後が四角でつながって、周りを溝で囲まれたお墓です。弥生時代に、周りを四角に溝で区切ったお墓がありました。「方形周溝墓」と呼ばれました。これにさらに四角がついたものです。そこで、「前方後方型周溝墓」といわれます。

左の画像は八王子市宇津木の方形周溝墓 前方後方型周溝墓は、これになお四角の部分が加わる。

左の画像は八王子市宇津木の方形周溝墓 前方後方型周溝墓は、これになお四角の部分が加わる。

普通でいえば、弥生時代のお墓です。埼玉県の美里町や吉見町でも発見されていますし、近畿地方にもあります。ところが違うのは、中国で作った鏡が埋まっていたことです。発掘を報ずる、当時の読売新聞は

『高部古墳群の二基の古墳は、後漢鏡が出土したうえ、企画性もきちんとしていることから同センターは前方後方墳と断定。「大和の中央政権と東国との関わりを考えるうえで貴重」としている。・・・

三十号墳は全長約三十八・五メートル、前方部は十二メートル×十メートル、後方部は二十三メートル×二十二メートル。こちらは斜縁二神二獣鏡と鉄やり、手あぶり形土器が出土した。同センターでは東海系と呼ばれる形式の高坏などから、古墳の築造時期を三世紀半ばと判断した。』(1994年2月17日) 注 同センター=君津郡市文化財センター

と報じています。君津郡市文化財センターは、3世紀の半ばに、「前方後方型周溝墓」の形をとりながら、後漢鏡を埋納するという、弥生時代の墓から区切りをつける「前方後方墳」への転化を見たのです。

また、同時に出た土器です。「手あぶり形土器」「東海系と呼ばれる形式の高坏」が出ていますが、これは、関東の前方後方墳の特色のようです。

古墳時代の土器は、地元産と外来産に分かれます。地元産は一般的に幅広く発見されますが、その産地が東海方面とされる外来産は、特定の所からまとまって発見されます。その場所が、どうも「前方後方型周溝墓」のある集落に近いところが多いようです。

そして、千葉県ばかりでなく、荒川や利根川に沿ったところでも発見されて、埼玉県の古墳時代の初期をリードしたかのようです。時期は4世紀の初め頃といわれます。

埼玉県の児玉町には、埼玉県で最も古いとされる「鷺山(さぎやま)古墳」があります。これは前方後方墳です。近くに、「川越田遺跡」があって、そこから出る土器は、近畿地方や東海地方の影響を受けているといわれます。

埼玉県の児玉町には、埼玉県で最も古いとされる「鷺山(さぎやま)古墳」があります。これは前方後方墳です。近くに、「川越田遺跡」があって、そこから出る土器は、近畿地方や東海地方の影響を受けているといわれます。

右は児玉町の鷺山古墳

先に紹介した「入間市史」は

『前方後方墳からは東海系土器が出土する例が多い。このことは前方後方墳の大きな特徴のひとつといってもよい。逆に前方後円墳からは東海系土器が出土する例は知られていない』(P174)

としています。ここへ加えたいのが、もう一つの、千葉県市原市の「神門(ごうど)古墳」です。

この遺跡は千葉県市原市の国府台にあるもので、3基発見されています。一緒に出土した土器から3世紀中頃のものと考えられています。図のように円形の周溝墓に四角な部分がついたもので、前方後円の形をしています。

この遺跡は千葉県市原市の国府台にあるもので、3基発見されています。一緒に出土した土器から3世紀中頃のものと考えられています。図のように円形の周溝墓に四角な部分がついたもので、前方後円の形をしています。

つまり、周りを取り巻く溝は周溝墓と作り方が似ている。しかし、平面から見れば前方後円墳に近い。近畿や瀬戸内では、これに似たものが出るが「弥生墳丘墓」としている。として、その性格を巡って話が弾みます。

左の記事は、この遺跡の発見を伝える朝日新聞 88.3.28.

考古学者の小林三郎さんは、こう書きます。

「神門古墳にみる関東の初期古墳の前兆は、まさに周溝墓から古墳への大きな変革とみるべきである。そこには西日本の影響による古墳成立要素と、在地勢力のなかから成長・発展した要素との両面をみることができる。・・・」(角川書店 新版古代の日本 8 関東 P128)

「高部30号墓」で、「方形周溝墓」「前方後方型周溝墓」と関東の初期古墳である「前方後方墳」との関係を紹介しました。「神門古墳」は、「前方後円墳」と地元の勢力の関係をどのように位置づけるかを問います。

前方後円墳は畿内の大王と何らかの関係を持ち、時には同盟的な結びつきから、そのあかしとして、大小は別に、同じ形のものがつくられたとされています。3世紀の中頃、どうして千葉県にこのような形の古墳ができたのかが問題です。

古代にあっては、大和地方から房総への道は、三浦半島から直接東京湾を横断して、上総に着くルートが正規の道でした。その道筋に、前方後方墳と前方後円墳の祖形ともいえるものがそろってあることになります。このことを考えると、畿内勢力と在地勢力の関係、古墳を通しての文化の交流がさらに興味をひきます。

話題に上がった市原市には、「王賜」銘の入った鉄剣が発見(稲荷台1号墳)されています。近畿の「大山古墳」が作られた頃のものといわれ、ますます、このルートの意義が論じられそうです。

なお、「方形周溝墓」は最初、八王子市で発見されて、その後に、全国規模で発見が進んだものです。また、東京都北区、「豊島馬場遺跡」では、一カ所に、110基の「方形周溝墓」(住居址かも知れないとの見直し論がある)が確認されています。ここから何が出てくるのか未知数です。

「手あぶり型土器」については、話題の鳥取県淀江町の妻木晩田遺跡群からも発見されていて、関連記事が、「発掘された日本列島99 新発見考古速報」(文化庁編)P83に掲載されています。

この頃、狭山丘陵付近では、まだ、弥生時代が続いていたのでしょうか?

舞台はさらに変わります。南武蔵と北武蔵の勢力交代の動きです。

南北戦争?

南武蔵と北武蔵の勢力交代

東京と埼玉には、たくさんの古墳があります。その古墳は、模式的に見れば、大きく二つの地域に分かれてつくられています。そのつくられた状況をみると、そこには、壮大な勢力交代の図式が描けます。

①4世紀~5世紀初め、武蔵に大型の前方後円墳がつくられ始めた。それは、多摩川の中・下流域(南武蔵)に集中している。しかも、その形は畿内の大山古墳(仁徳陵)に似ていて、その副葬品も、畿内とのつながりの深い鏡などが出ている。

古墳の形が前方後円墳であることは、地元の有力者が大和政権と何らかの形で交流を持ち、前方後円墳を共有するような、同盟関係が成立していた。

大きな古墳をできた順に並べると

宝莱山古墳(4世紀後半 東京都大田区 前方後円墳)

砧中学校七号墳(4世紀末 世田谷区 前方後円墳)

亀甲山古墳(4世紀末~5世紀前半 大田区 前方後円墳)

野毛大塚古墳(5世紀前半 世田谷区 帆立貝式前方後円墳)

御岳山古墳(5世紀中頃 世田谷区 円墳)

など。御岳山、野毛大塚古墳以外は 。

②5世紀中頃になると、これまで、古墳のなかった荒川流域の埼玉地域に古墳ができはじめる。有名な金象嵌入りの鉄剣が出た稲荷山古墳は、この時期につくられた。逆に、多摩川中・下流域(南武蔵)からは前方後円墳が消滅し始める。

埼玉古墳群(埼玉県行田市)

稲荷山古墳(5世紀末 前方後円墳)

丸墓山古墳(6世紀前半、円墳)

二子山古墳(6世紀第1四半期 前方後円墳)

鉄砲山古墳(6世紀第3四半期 前方後円墳)

将軍山古墳(6世紀第4四半期 前方後円墳)

など。丸墓山古墳以外は前方後円墳。

③7世紀に入ると、古墳は小型化して、各地で群集墳が増加し、横穴墓が出現する。これらは、大型古墳をつくる在地の勢力が消滅し、代わって、大和政権から派遣された武人や官人、かっての地元勢力の分散した末裔、力をつけてきた家族の墓に変わってきた事の現れではないか。

この頃、大和政権の地方支配の役所である「国府」が、多摩川中流域の「多摩郡」(現在の府中市)に置かれた。ここは大型の古墳の空白地であった。

となって、南武蔵と北武蔵が入れ替わりになるほどの変化を示し、大型の古墳は姿を消します。その後はつくられても、場所が変わって、小型化し、形も変わって、やがて消滅することになります。この大きな流れは、何を示すのでしょう。

細かくは、別のページをつくりたいと思いますが、この辺りから、武蔵の在地勢力と大和政権との関わりは、政治のうねりとなって、時には確執、時には友好・同盟などを経て、全体的には、大和政権の支配の体制となったようです。

これは、あくまで模式の話で、比企地方の野本将軍塚を始めとする一群の古墳との関係、初期古墳である前方後方墳のその後の問題など、多くの問題があります。

狭山丘陵周辺では、この動きをどのように受け止めて、反応したのでしょう? それらを示すものは、見つかっていません。 自然に包まれた、比較的静かな生活が続いていたようです。

毛野(けぬ)と野毛(のげ)

南武蔵と毛野(群馬県)との関係

当て字の判じ物みたいですが、かって群馬県は「毛野(けぬ)」の国と呼ばれ、東京の世田谷に「野毛(のげ)」があります。同じ時期に古墳ができて、同じような副葬品を持つという関係があり、放って置けない感じです。

多摩川の中・下流域に、圧倒されるような大きな古墳(宝莱山古墳、亀甲山古墳)と姿美しい古墳(野毛大塚古墳など)があります。その姿美しい古墳から、鉄のカブトやヨロイ、石で作った刀や生活用品が出ています。なんと、それとそっくりなものを出す古墳が、川筋も違う、遠く離れた群馬県太田市周辺(毛野(けぬ)と呼ばれた)にあります。

なぜだ!!と、これに引き込まれると、もう、ミステリーです。両者に一種の同盟関係があったのだろう、いや、征服だ、そうではなくて、近畿の大和政権との関わりの深さが一段と強まったのだ、・・・など、など、謎解きの世界が展開します。

南武蔵の古墳のつくられた順序をみると、ずっと勢力が継続したようにもみられますが、途中で変革があったようです。一時とぎれているのです。この間に、何かあったと想像させるのに充分なとぎれ方です。

南武蔵の古墳の最初は、大田区の宝莱山古墳(4世紀前半、南関東では最古)で、次が、同じ大田区の亀甲山古墳(4世紀末~5世紀前半)とされます。両方とも100メートルを超す大型前方後円墳で、弥生時代から続く、久が原の集落を背景としています。

その次になると、野毛古墳群が作られ始めて、場所が世田谷に移ります。その代表が野毛大塚古墳で、形は帆立貝式の前方後円墳になっています。時期は5世紀中葉ともいわれていましたが、最近では5世紀初めとしています。

同じ時期につくられたのが、御岳山古墳で、形は円墳です。(先に紹介した、市原市の「王賜」銘の入った鉄剣が発見された「稲荷台1号墳」もこの頃のもの)

左の記事は野毛大塚古墳から、甲冑がセットで発見されたことを伝える。1991年10月18日 朝日新聞

この流れを見ると、「前方後円墳」から「帆立貝式前方後円墳」、「円墳」に変わっていることがわかります。

帆立貝式前方後円墳の形は、野毛大塚古墳調査会の報告書によれば、奈良県の乙女山古墳を初め、畿内の帆立貝式前方後円墳の流れを汲む形式といいます。

野毛大塚古墳からは、4つの埋葬施設とカブト、ヨロイ、鏡、直刀、玉類など、様々な副葬品が出て、この時代の雰囲気を明らかにしました。

埋葬施設の1(第一主体部)から出た甲冑は、畿内との関連を持つ、関東で一番古いものとされています。鶴見川水系の朝光寺原古墳から出たものと類似しているとのことです。

また、埋葬施設の2(第二主体部)と御岳山古墳から出た甲冑は群馬県太田市の鶴山古墳から出たものと類似しているとのことです。

野毛大塚古墳調査会の報告書(第4~6次調査概要 1992)は

『野毛大塚古墳はその卓越した規模と内容からみて、多摩川下流の大田区宝莱山古墳、亀甲山古墳、及び港区芝丸山古墳等の前期の大型前方後円墳の系譜を継ぐ南武蔵の最高首長の墓と考えられる。その墳形がノーマルな前方後円墳から帆立貝式前方後円墳に変わったのは畿内王権による規制によるものと見ることができよう。・・・・・この変化は南武蔵の首長の畿内王権との関係がルーズな従属的同盟関係から、より緊密な臣従関係に変わったことの現れであろう。・・・』(P33) としています。

右の記事は野毛大塚古墳から「鉄剣と直刀」が32本出土したことを報ずる。

同時に、「石でできた手斧や鎌の模造品14点も出土」として石製模造品の出土を伝える。1992年9月22日 朝日新聞

第二主体部からは、甲冑と共に豊富な石製模造品がでています。この石製模造品は、群馬県藤岡市の白石稲荷古墳のものと似ていることが指摘されています。石製模造品は石で作った、坩(かん)=つぼ、坏(つき)=盛り皿、皿、杵、刀子、履き物などです。

オモチャじゃあるまいしと、馬鹿にすると大変です。

似たもの同士を結びつけて、第二主体部の主人公の時代には、毛野の国と同盟関係ができたのかも知れないとの指摘が出てくるからです。

丁度この頃、群馬県太田市に「太田天神山古墳」がつくられました。関東最大といわれるだけに、全長210メートルの前方後円墳です。余程大きなバックグランドを持っていないとこれだけのものは築けないはずです。

そこで、この「太田天神山古墳」の主が南武蔵の最初の頃の宝莱山古墳や亀甲山古墳の勢力を倒し、『自分たちの息のかかった進駐軍をおいたのが毛野の勢力ではないか』(宮川進 さいたま古墳めぐり P13)との話も飛び出しました。

先の、野毛大塚古墳調査会の報告書は

『・・・藤岡市白石稲荷古墳出土のそれとの類似が注目されているが、上記のような毛野勢力の発展を考えると、武蔵を挟んだ畿内と毛野の両者の影響を併せて検討する必要があるだろう。』(P33)

としています。この報告書は概要ですが、調査の結果を要領よくまとめ、「おわりに」では北武蔵の関係を総合的に書いていて、武蔵野を舞台にした壮大な古代の演じものが、胸をドキドキさせます。

プロもアマも全員参加が考古学のいいところ。これからの行方が楽しみです。毛野と大和政権の狭間に立った武蔵の古代勢力、それが、どのように地域をつくったのか、この見極めが、武蔵の古代を解明する鍵になりそうです。

野毛大塚古墳と白石稲荷古墳から出土したものの対比は、大田区立博物館編 「武蔵国造の乱」 東京美術1995年に記載されていて、写真で見ることができます。なお、この本は天皇陵、上毛野、野毛大塚古墳などに関連する映像が豊富です。

さて、南武蔵の古墳を紹介しましたが、武蔵の中で、大きな古墳群の核となるものが、もう一つ北武蔵にあります。埼玉県行田市の「埼玉古墳群」です。非常に整った古墳群で、有名な辛亥年銘文入り鉄剣もこの古墳群の中の稲荷山古墳から出土しました。

「埼玉古墳群」の主な古墳は、上に並べたとおりです。これらの埼玉古墳は5世紀後半に突如としてでき始めています。なぜそうなったのか、これまた楽しい議論が拡がります。

「埼玉古墳群」の主な古墳は、上に並べたとおりです。これらの埼玉古墳は5世紀後半に突如としてでき始めています。なぜそうなったのか、これまた楽しい議論が拡がります。

埼玉古墳群の主 稲荷山古墳 削り取られて埋め立てに使われた前方部を修復する工事が行われている。

「埼玉古墳群」の中でも、最初に稲荷山古墳ができました。この古墳群の主ともいえますが、何と云ってもすごいのは、115文字の金象嵌(ぞうがん)の銘文が発見されたことでしょう。

それは、大胆に意訳すれば、「辛亥(しんがい)の年に記す。我が祖先はオオヒコ以来8代にわたり、「杖刀人」(じょうとうじん)の首(おびと)としてワカタケル大王に仕え、大王の天下統一に奉事してきた。それを明らかにするために、8代目のオワケノオミが、この刀をつくらせた。」というものです。

辛亥の年がいつか? ワカタケル大王は誰か? 杖刀人の首とはなにか?8代は実際に歴史上の誰に当てはめられるか? 書いた本人オワケノオミとは誰か? などなど、今もって議論が続いています。

平成10年11月28日には、発見20年に際してのシンポジュームが開かれた。それぞれの問題について所見が述べられ、オワケノオミ地元説に、拍手が湧いた。その時の、資料の表紙。

辛亥の年は471年、ワカタケル大王は雄略天皇までは、他のことからも、おおかたの合意ができたようですが、杖刀人の首であるオワケノオミは、地元の実力者、大和の大王の派遣官など、決着は付いていません。これらの問題は、別の機会に送るとして、5世紀後半の、この地域の状況を見ておきたいと思います。

一般的な見解です。5世紀後半になると、大和政権は、地方の在地の勢力との直接的な同盟や結びつきを止めて、地方支配を新しい政治体制の中に組み込んでいった。むしろ、中央の有力氏族との結びつきを強め、それを地方支配の体制とした。

関東にあっては、物部氏や阿部氏が早くから在地勢力と関係を持ち、一定の力関係をかたちづくっていた。そこに、毛野の勢力が拡大し南武蔵の勢力とのつながりもうかがえるような空気が見えてきた。

そこに介入したのが大和政権で、北武蔵に新しい勢力を送り込んだ。その歴代が築いた結果が、行田市一帯の埼玉古墳に集約されたのではないか。と、いわれます。

この立場からは、稲荷山古墳から出た「辛亥年(しんがいねん)銘文入り鉄剣」の持ち主は、大和政権から認知された、あるいは派遣された新興勢力の有力者の一人とされます。もちろん違う意見もあって、地元豪族説に人気があります。

いずれにしろ、471年に、ワカタケル大王と埼玉の地が密接に関連を持っていて、その時期に、画期となるできごとがこの地に起きていたことは事実です。この辺りでとどめておきたいと思います。2月の晴れた日に、稲荷山古墳あるいは丸墓山古墳の上から毛野の方向を見ると、気のせいか毛野の古墳が見えるような気がするから恐ろしいものです。

埼玉古墳群の中で、稲荷山古墳を紹介しましたが、その他にも盛りだくさんの古墳があります。

丸墓山古墳は直径102mの日本一の円墳です。将軍山古墳は、古墳の中に石室の内部がそのまま展示されています。近くに、関東の石舞台とも云われる、「八幡山古墳」もあります。バスの便が不便ですが、楽しみいっぱいの所です。

上は埼玉古墳群の中でも最後の方、6世紀第4四半期に造られたとされる「将軍山古墳」。石室の材料に房総から運ばれたものがあるという。埴輪が並べられてすっかり修復された。

埼玉古墳群とは別に、埼玉県には個性ある初期古墳から群集墳まで、多くの古墳があります。それらについては、次のページの「埼玉の古墳の流れ」のところに書きます。

一見、同じように見える古墳ですが、背景には様々な動きがありました。多分その動きを横に見な

がら、庶民の住む村も整備され、次第に生産力は上がってきたのでしょう。それを基盤にする地域の勢力が拮抗して、武蔵に動乱の時期が訪れます。

がら、庶民の住む村も整備され、次第に生産力は上がってきたのでしょう。それを基盤にする地域の勢力が拮抗して、武蔵に動乱の時期が訪れます。

その動きが「日本書紀」安閑紀に書かれている、「武蔵国造の争い」と「屯倉の献上」の問題に反映しているのではないでしょうか。右は、大田区立博物館の特別展示「武蔵国造の乱」の図録表紙 この関連の資料が細部にわたって集約されている。

「武蔵国造(くにのみやつこ)笠原直使主(かさはらのあたいおみ)と同族の小杵(おき)が国造の地位を争った。小杵は上毛野(かみつけぬ)小熊に救援を求めて使主を殺そうとした。使主は朝廷にこれを訴え、朝廷は小杵を滅ぼし、使主を国造にした。使主は感謝して、朝廷に、横渟(よこぬ)、橘花(たちばな)、多氷(たひ)、倉樔(くらす)の四つの屯倉を朝廷に献じた。」

という記事です。

横淳(よこぬ)はいろいろ意見がありますが、かっての横見群=埼玉県吉見方面、橘花は旧橘樹郡=神奈川県川崎市、多氷は多摩、倉樔は旧久良郡=神奈川県横浜市南部と想定されています。この多氷(たひ)が多摩で、現在の府中市辺りとされ、後日、ここに国府がつくられることになります。

横淳(よこぬ)はいろいろ意見がありますが、かっての横見群=埼玉県吉見方面、橘花は旧橘樹郡=神奈川県川崎市、多氷は多摩、倉樔は旧久良郡=神奈川県横浜市南部と想定されています。この多氷(たひ)が多摩で、現在の府中市辺りとされ、後日、ここに国府がつくられることになります。

その地域は、大きな古墳がない、政治的空白地です。すでに、大古墳が作られた多摩川下流域でもなく、利根川、荒川を背にして、新しい古墳群を作った北武蔵でもない、言ってみれば、全く新しい場所です。

旧来の勢力と距離を置こうとする大和政権の意図がなんとなく見えるようですが、武蔵国の原型ができて来ました。新しい支配者や軍人、官人、技術者など、いろいろの人がやってきました。伝えられる情報量も多くなったはずです。

多摩川流域では、急激に事態が動きました。集落ができ、古墳も造られたようです。わが狭山丘陵周辺の小さな集落は、どんな反応をしたのでしょうか。

もう一つ、道草をしたいと思います。多摩川中流域、上流の古墳の状況です。

長くなるので、次のページに送ります。