「ペコロスの母に会いに行く」を見る 池田博明 2013年11月16日記

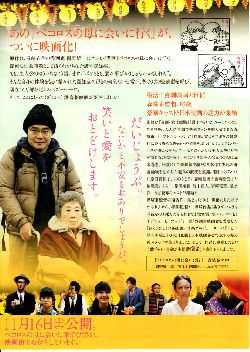

森崎東監督の新作。森崎さんは「現役最高齢の監督」とPRされている。既に8月に長崎では公開されているが全国公開は11月。

認知症の母みつえ役は赤木春恵さん。赤木さんは『喜劇・女売り出します』の連れ込み旅館の女将役でも森崎映画に出演されていますが、ご自分では仰っていません。ま、端役の悪役なので仕方がありません。

原作ではみつえさんが亡くなった夫や娘や友人たちとまるで生きていたときのように対話をしています。現実と幻想が往還する話です。『ロケーション』の森崎節が感じられそうな物語です(と予想しました)。公開記念としてオーディトリウム渋谷で「森崎東と十人の女たち」旧作品上映がありました。

原作ではみつえさんが亡くなった夫や娘や友人たちとまるで生きていたときのように対話をしています。現実と幻想が往還する話です。『ロケーション』の森崎節が感じられそうな物語です(と予想しました)。公開記念としてオーディトリウム渋谷で「森崎東と十人の女たち」旧作品上映がありました。2013年11月16日(土)の公開初日、渋谷のユーロスペースに見に行きました。11時10分からの上映のあとに初日舞台挨拶で、森崎監督、原作者の岡野さん、出演者の赤木さん、岩松さん、松本さん、大和田さんの挨拶があった。舞台挨拶には取材陣が大勢詰めかけていたが、観客は50名くらいだったろう。

作品は原作の精神「ボケることもわるかことばかりではない」を活かした作りになっていた。ボケ老母のみつえ役は赤木さんで正解だった。倍賞美津子さんでは見てくれが若すぎます。物語に、長崎に落とされた原爆がからんできます。原作には登場しない「早春賦」が効果的に使われている。

「早春賦」は吉丸一昌が明治の暗雲をふり切ろうという思いをこめて、大正元年に作詞した傑作である。そのことが冒頭部分で語られる。昭和十八年、女学校の生徒(演ずるのは活水女学院の学生たち)が「早春賦」を合唱している。指揮をしている教師(宇崎竜童)が歌を押しとどめて話す。「時にあらずと声も立てず」という歌詞だが、この歌は希望を表すので、ここは大きな声で歌いなさい、と。この指摘は歌の精神を表す大切な内容である。

それとともに、この映画の主題と重なる大事なテーマを示してもいる。介護が必要になったり、認知症になったりするのも新たな再生と希望であるというメッセージである。「早春賦」は女学生の歌をちえこと一緒に外からのぞいていたみつえが口ずさむ歌として繰り返し思い出される。そしてラストシーンでも口ずさまれる。

認知症の老人をテーマにした映画には有吉佐和子原作『恍惚の人』がある。『恍惚の人』は義理の父親(森繁久彌)を介護する嫁(高峰秀子)の話だったが、ペコロスは母親を介護する息子の話で、しかも老母は介護施設に入居。『恍惚の人』は自宅介護だった。母親と息子の関係だと、どうしてもファンタジーにならざるを得ない。父親と嫁では悲劇にしかなりようがない。『恍惚の人』も見なおしてみようと思った。

『恍惚の人』との比較で印象深いことは、認知症になった老人の過去の描き方である。『恍惚の人』では義父の過去はいっさい描かれない。それに対して『ペコロス』ではみつえの過去が描かれる。みつえの過去にあるもの、それは戦争であり、貧乏であり、原爆である。つまり、森崎さんがみつえを通して描きたかったものがそこにあるのだ。

【参考文献】岡野雄一『ペコロスの母に会いに行く』(西日本新聞社、2012年)

新作情報

森崎東監督、威風堂々の佇まい 「ペコロスの母に会いに行く」撮影順調 2012年9月18日 06:00 共有

装着に3時間を要するという“ペコロス”頭の岩松了 [映画.com ニュース]

森崎東監督の約8年ぶりとなる新作「ペコロスの母に会いに行く」の撮影現場がこのほど、ロケ地となる長崎市内で報道陣に公開された。台風がにじり寄る不安定な天気のなかでも、森崎監督はブランクを感じさせない貫禄で、主演・岩松了の演技を射るような眼差(まなざ)しで見守った。 岡野雄一氏の介護日誌漫画「ペコロスの母に会いに行く」「ペコロスの玉手箱」を映画化する今作は、85歳になる認知症の母と、離婚し子連れで長崎に戻った息子による、心温まる日常のやり取りを描く。ロケ地・長崎出身の岩松が主人公・岡野ゆういち、若かりし頃の母みつえを同じく長崎出身の原田貴和子が演じる。また、認知症を患う年老いたみつえ役を務めるはずだった倍賞美津子は体調の問題で、赤木春恵にバトンタッチされた。

この日の撮影は、市内の居酒屋「森山酒店」で岩松扮するゆういちが息子・まさき(大和田健介)を呼び出し、焼酎を飲みながら認知症の症状が進行する母について語らうシーン。森崎監督が“ランタン祭”のパンフレットの広げ方について指示を送ると、監督補の佐藤雅道が即座に現場へ伝え、森崎組の常連でもある撮影監督の浜田毅はキビキビとした動きでチェックに余念がない。こうした大ベテランのスタッフたちに囲まれた森崎監督は、モニターの前にドカッと座り、威風堂々とした佇まいだ。

「ニワトリはハダシだ」(2004)以来、約8年ぶりのメガホンとなる森崎監督は、オファーを引き受けた理由を「原作者に会ってみて、その人となりを見て、この人の話ならばという気持ちでお受けした。ただただ、良さそうだ。長崎だから気楽そうだ。スケベな話が最初にあるしね」とユーモアを交えながら説明。島原出身となるため、地元へ凱旋ということになるが、「恥ずかしい故郷と思っていたがこの頃はすっかりそういう意識がなく、普通になって良かったなあと思う」と目を細める。

岩松も、森崎監督の話に同調し「昔は地元がイヤでイヤで、東京へ行きたくて仕方がなかった。年を取ると、そんなものでもないなと。ここには豊かなものがあると感じています」。現代を生きる人々の深層心理にある高齢社会の介護をテーマにしていることについては、「母の七回忌があったばかり。東京に出て行ったきり、これまで親に尽くしていないなと思っていた。今回、映画で介護をしようとしているけれど、自分の中では罪滅ぼし。精いっぱい、赤木さんを介護してあげたい」と言葉に力を込めた。

88歳の赤木は、亡き母へと思いを馳せる。「85歳で亡くなったのですが、認知症だったんですよ。それをいくらか参考にしています」。今作への出演を決意した理由は、「それは森崎先生だからです。松竹の『藍より青く』と『野良犬(1973)』に出させていただいたんですが、先生の厳しさ、男っぽさに接することができました。私は森崎先生の大ファンですから」とニッコリ。さらに、「これまでテレビと舞台が中心で、明けても暮れても姑役。本当は弱いのにね。だから今回のお母さん役、本当に楽しみにしていたのよ。米寿ですから、これが最後のいい記念になるんじゃないかしら。頑張ります」と並々ならぬ意欲をうかがわせた。 【池田註:赤木さんは『喜劇・女売り出します』にも出演している。暴力売春宿みすずのおかみ役】

今作は、5月上旬にFacebook上で応援ページ(http://www.facebook.com/Pekorosu)を開設すると、1カ月強で5000人以上が「いいね」を押し、現在(9月17日)は7131人におよんでいる。また、応援団のネットワーク総数は、クランクインして間もないにもかかわらず90万人を突破。米ロサンゼルスに住む日本人から協賛金が振り込まれるなど、今作に大きな期待が寄せられているという。

「ペコロスの母に会いに行く」は、2013年夏に長崎で先行公開され、秋に全国で公開。

「週刊朝日」2013年11月1日号より 「記憶は愛」でも「忘れていい」

ボケてしまった母とハゲちゃびんの息子。クスッと顔がほころんだかと思うと、どこか切なく、胸にジワリと迫ってくる。笑いと哀切の連続で、スクリーンから目が離せない----。

映画は親子2人の主人公を軸に展開していく。・・・(中略)・・・・・映画は原作を忠実に追いかける一方、映画でしか表現できない世界へと観客を導く構成に、(原作者)岡野さんは圧倒されたという。

13年前に父が他界すると、みつえの認知症が少しずつ進行していく。あるときは亡くなった父のために酒を買いに出かけ、あるときは息子が帰ってくるのを駐車場で待ちわびて轢かれそうになる。タンスの引き出しからは汚れた下着が大量に見つかって、家族はうちひしがれる。

しかし、映画はそういった現実にだけスポットを当てるのではなく、過去の記憶を遡っていく母親の内面を丁寧に追う。幼くして亡くなった妹たちまでを思い出し、「会いに来てくれた」とつぶやき、満面の笑みをうかべる。

「死んでからのほうが、うちによう会いにくると」

みつえ役の赤木さんは現在89歳で、役者人生え初の映画主演となる。記憶の狭間を自在に行き来する演技は、見応え十分だ。

例えば、すでに車椅子で、一人では外出できないが、亡くなったはずの夫を探したり、少女時代に戻ったり、今と昔の区別はつかなくても、思い出の時間を楽しく旅しているかのように映る。

岡野さんはこう語る。

「森崎監督は『記憶は愛である』とおっしゃった。僕が伝えたかったのは『忘れることはそんなに悪いことじゃない』。その二つのメッセージが終盤の眼鏡橋でのシーンで融合します。感動的で見事な着地点になっています」・・・・(後略)・・・ ジャーナリスト・青柳雄介

REVIEW 鑑賞ガイド キネマ旬報 2013年12月上旬号 No.1651より

私事で恐縮だがつい先日、1年ほど病院で寝たきり状態だった母が亡くなった。享年98。その前は3年ほど老人ホームにいたが、映画のように車椅子を使うこともなく、ボケることもなかった。それでもここに描かれた親子の厚情はよくわかる。まるで質のいい中国映画(例えば「こころの湯」「胡堂のひまわり」のチュン・ヤン作品)を見ているような、わざとらしくない、淡々とした日常の描写がいい。85歳になる円熟しきった監督の、軽さと渋さがほどよく調合された味わい深い映画だ。(西脇英夫) ★★★(一見の価値はあり)

森崎東!森崎東! これまでも素晴らしかった森崎東が、80代となってもいまだ現役な活量に涙する。松竹時代から変わらぬ市井のバイタリティと笑いと、生きることへの必死さ。認知症の問題を扱いながら、演出はこの30年来でもっとも軽やかなタッチとなり、最後には監督が生まれた長崎の市民が戦中時に背負った、無用の十字架の重みを訴える。そしてそれでも生きたいと願う、当たり前の想い。認知症の母を抱える主人公役の岩松了は、若い世代にも通ずる現代的ユーモアの芝居で好演! (真魚八重子) ★★★★★(何をおいても必見)

岩松了が好演するペコロスの魅力はなんなのだろう。だれしも親近感と既視感(こういう知り合いいませんか?)を抱く、愛すべき正直者のキャラクターに加えて、彼こそがこの映画の原作漫画を書いている当人である、という設定がなんとも言えない奥行きを生み出している。この不思議な時間のドラマを成り立たせている視線の演出には心を揺さぶられずにいない。たとえば花街で偶然出くわしたかつての幼ななじみが目と目を合わせる瞬間の異様な感動。時間の層があっけなく重なってしまう。(三浦哲哉) ★★★★★(何をおいても必見)

宇田川幸洋の映評ジョッキー 映画とコトバの間には深くて暗い河がある?

ナンバー43 「ペコロスの母に会いに行く」 キネマ旬報 2013年12月下旬号 No.1652より

新聞各紙が、そろって好意的にとりあげている。もっとも、新聞がとりあげる場合、ほとんど好意的なかきかたになることが多いのだが。

| 森崎東監督、85歳。笑いと涙の人情喜劇を撮らせたら絶妙の職人監督だ。認知症の母とその世話をする息子を描く今回も、軽やかなユーモアににやりとし、しみじみとした情味にはほろりとさせられた。 (略) 竹中直人が演じるカツラ男のエピソードには、あざとさも感じられるが、森崎監督には、介護という深刻になりがちな題材を、少しも湿っぽくなく描き出した。優しさに満ちた秀作だ。 (福永聖二「読売新聞」11月15日夕刊) |

「カツラ男」への見解の当否はともかく、また、森崎東を「職人監督」とよぶのがどうなのかもさておき(と、すでに二つも文句をつけてしまったが)、とりあえず妥当な賛辞であり、常識的な文章である。しかし、なにか、もっとほめてほしい、という気もちにもなる。ぼくにとっては「ペコロスの母に会いに行く」は、非常に幸福な映画だったので、そう思うわけである。

| キャッチコピーは劇中のセリフの一つである「ボケるとも悪か事ばかりじゃ7なかかもしれん」。至言だが、誰もが簡単に受け止められる言葉ではない。その簡単にはたどり着けない達観の境地へ、観客をいとも軽やかに連れていくのがこの映画だ。それも底抜けに明るい笑いとともに。 (略) 母は認知症が進むにつれ、過去と現在を行き来するようになる。半径数メートルの日常と、時空を超えた記憶の世界。この二つを自由に旅する母と、それを見守る息子の顔がとてつもなく美しい。 (略) 親子とは、介護とは、老いとはこういうものという枠を飛び越え、ひたすら人間の底力を見せつける。 (海田恭子「東京新聞」11月15日夕刊) |

ここまで言ってもらうと、やっとこの映画からうける感銘に近づけた気がする。

認知症や介護という、いま関心のあつまるテーマを、熟達の監督が腕をふるって、感動させる映画にしたてあげた、といったていどのうけとめかたは、そてほしくない。

いや、人それぞれ、どううけとめるかは自由だが、そんなふうに高をくくっては、冒頭に引用した山田宏一のかんがえかたによれば「映画をおもしろく見なければならない」という映画ファンの「快楽的義務」を放棄していることだけは、まちがいない。

だいたい、この映画のテーマが「認知症」なのか「介護」なのか「老い」なのか、そんなことは決まっていない。目のまえには映画のゆたかなおもしろさがあるだけだ。なんだかよく正体が見きわめられないけれども、いや、ものがたりを内蔵した映画のおもしろさにぶつかる。それに驚嘆して、かじりつくことこそ映画ファンの本懐というものだ。

映画をつくるにあたっては、テーマを決めて、それに沿ってさまざまな計画を立てていくということも必要なのかもしれないが、おもしろい映画というものは、当初のそれを超えてふくらんでいってしまうものではあるまいか。

| この映画を観るまで、じつはあまり期待していなかった。失礼を承知で言えば、数々の名作を撮っている監督らが、晩年に“ここ一番”で撮った作品が良かった試しがない、という思いがあった。森崎東監督の映画は大好きであり、原作の漫画のことは知っていて、岩松了や赤木春恵などがうまい役者さんたち、ということもわかっている。そういう出来すぎた感のあるところで撮られてもなぁ・・・・といった先入観があり、素直に映画と向き合う気分にならなかった。しかし、蓋を開けてみたら、泣いた。どうして泣けたのだろう。あたたかさに触れているからだろうか。 この物語は、裏に残酷なゲンジツがあり、それをよくよく知っている人が、それでもなんとか人生はすばらしいという域に辿り着いている。原作者も監督もスタッフも、ある種承知の上で、観る人にプレゼントしようとしている気がする。重くなりがちなゲンジツを、軽め軽めに上澄みを掬い取っている。そしてその上澄みで、こちらは、充分なのである。 (井坂洋子「映画芸術」445号) |

ここで言われているような「域」に達するのは、意図的にそこへ行こうとしてできるものではないだろうと思う。だが、その意図は多少ちがっても、ある種の作家的な、つまりは個性的な、作品づくりのための精力の傾注のしかたが、そこへむすびついていくことはあるだろう。

| 「ペコロスの母に会いに行く」はその原作にしてからが、ボケ老人を暖かく見守るとか、過去と現在の区別がつかなくなった朦朧状態に救いを見出すといったものではない。介護施設で妹たちと久々に再会したみつえの“不穏”の叫び声が、天草の実家で繕い物をしている嫁入り前のみつえに届き、ハッと打たれた彼女は「どこか遠いところから」「とても大切なことを告げられた気がする」、そういう不思議な時のリアルを描いた作品なのである。そこでは鳶が飛び交う天空を介して、遠い過去やはるか未来からの誰とも知れぬ眼差しや声がふいに訪れ、ハッと人びとを立ち止まらせる。その誰とも知れぬ眼差しや声を描く視点の感覚は原作者のそれと言うよりは、みつえという存在が生み出した現実=リアルに導かれている。いわばみつえは“巫女”の役割を果たしている。 (高橋洋「キネマ旬報」11月下旬号) |

白状すると、ぼくは森崎東の映画をそんなに数多く見ているほうではない(見たものは、ぜんぶ好きなのだが)。「ペコロスの母に会いに行く」公開に合わせてオーディトリウム渋谷で始まった12作品(ペコロス以前の作品のちょうど半分)のレトロスペクティヴにかよいたいし、藤井仁子編『森崎東党宣言』(こちらは映画の公開とともに、森崎東86歳の誕生日に合わせ、発行日を2013年11月19日にしている)を読んで勉強したいところであるが、残念ながら時間と編集者が許さない。『党宣言』にも寄稿している、森崎東演出のテレビドラマ「離婚・恐婚・連婚」(1990)で脚本家デビューした高橋洋のこの文章に、もう少し耳をかたむけさせてもらおう。

| 森崎東の映画にはこうした“巫女”たちが男女を問わずたびたび登場してきた。それは「女は男のふるさとヨ」(1971)や「生まれかわった為五郎」(1972)の緑魔子であったり、「女生きてます」(1971)の橋本功であったり、「特出しヒモ天国」(1975)の芹明香であったりする。私はとりあえず彼らを“妖怪”と呼ぶ。(略) 赤木春恵演ずるみつえもまた“妖怪”である。(中略)老いた肉体の中にまるで見知らぬ他人のような鋭い瞳が見開かれ、何か別のものを見ているリアルを立ち上げるからである。 (高橋洋 前出) |

この映画には、さまざまな過去時制のシーンがあらわれる。ほとんどは、みつえかゆうういちが「想起」することによって導かれるが、「想起」なしに出てくる「過去」もあり、それには「一種異様な感覚がつきまとう」と高橋洋は言う。

しかし、「想起」のあるなしに関わらず、時制の移行が、時代色のちがいが歴然としているとはいえ、すこしの疑念ものこさずにスムース」にいくことは、正統的な演出技術の勝利であり、わかい監督に見習ってほしいところである。

この「過去」が「観客に示されていた時制がその秩序を食い破って、次第に映画とはすべてが“現前”である真実を告げ始め」るのだと高橋は言う。

| そこには映画表現とはそれ自体がシュールなのだという確信と企みがあるように思える。 (高橋洋 前出) |

そういう映画のありかたをまねくのが、“巫女”であり、“妖怪”であるみつえの存在なのだろうか。

ちょっとちがう角度の見かたを入れてみよう。

| 岩松了が好演するペコロスの魅力はなんなのだろう。だれしも親近感と既視感(こういう知り合いいませんか?)を抱く、愛すべき正直者のキャラクターに加えて、彼こそがこの映画の原作漫画を書いている当人である、という設定がなんとも言えない奥行きを生み出している。 (三浦哲哉「キネマ旬報」12月上旬号) ★★★★★ |

「既視感」と言っていいのかどうか、ぼくは映画を見るまえ、母がペコロスの頭をなでているメインのビジュアルを見て、これがカンニング竹山だと思えてしようがなかった。映画を見ている最中でさえ、ふと錯覚しそうになるほどだった。ぼくはよほどカンニング竹山に愛着があるのだろうか。

でも、まあこの役は岩松了で正解、ご名答だったのだ(いや、もともとキャストにケチをつける気など毛頭なかったのだが)。長崎県出身であるばかりでなく、「愛すべき正直者のキャラクター」でありながら、ときどき、何かたくらんでいるかのような眼光のするどさも見せるあたりが「作者」を感じさせるからである。

すべては、彼のペンのさきから生み出されているのかもしれない。みつえにしか見えていないはずのものが彼にも見えるのは、だからだ、というリクツがつけられる。そう決めつけたとたんに、つまらなくなるが。

だが、こういう見かたならどうか。

| 子を持たない人はいても、母のいない人はいない。その母が認知症になるのは、母を失うに等しい。詩人の吉原幸子は「あなたが三分で忘れることを/わたしだって三日で忘れるのだから/永遠のなかでは たいしてちがいはない」と詠った。子供がえりした母を、またこうも言った。 「わたしが あなたを産んだのだろうか/未来に」。 ペコロスは男であるけれど、介護することによって、そして母の生涯を現出させることによって母を産んだのではないかと思う。 (井坂洋子 前出) |

このようにすぐれた指摘直観を湧出させるのは、この映画に詩があるからだろう。

最後に、「フラッシュバックメモリーズ3D」の監督が劇場売りパンフレットに寄せたコメントから引用しよう。

| 森崎作品は人を繋ぐ映画だと思う。 (松江哲明) |

この1行の前に「引き算と余白こそが日本の喜劇。/「笑い」が観客に委ねられるからこそ、世代によってはリアクションが変わる。」という2行がある。つづけて読めば、世代間をつなぐという意味になるだろうか。1行ずつ独立させて読むと、最後のこの1行は、森崎映画の、そして松江哲明自身の映画の特色を言っているようにも思える。

2013年、ともに記憶に関する傑作をはなった二人。

[森崎東の<崎>は従前の文字を使っています。単にフォントの都合です(池田)]

『ペコロスの母に会いに行く』(森崎東)―歌と記憶とこのまちと

Comments :DieSixx

『007 スカイフォール』のエンドクレジットに「長崎市 軍艦島」の文字が日本語で登場したときは、客席がにわかにどよめいた。『横道世之介』から『ウルヴァリン:SAMURAI』に至るまで、私の地元長崎は今、ちょっとした「まつり」のさなかにある。映画の中で見慣れた(あるいは見慣れない)風景や聞き慣れた地名、方言が登場するのはふしぎでこそばゆい。

昔から映画が好きだったが、坂道と猫と年寄りばかりがやたらと多いこの街なんて、映画の世界から一番遠く離れていると思っていた。『ペコロスの母に会いに行く』は、長崎市で活動する漫画家、岡野雄一氏の一連の作品を、島原市出身の森崎東監督が映画化したものだ。長崎県出身の岩松了が主演を務め、原田貴和子、知世姉妹も登場。にっかつロマンポルノで活躍した佐世保市出身の白川和子まで顔を出す。

地元ロケのシーンが全編のおよそ9割を占める。長崎の映画ファンには夢のような企画である。もちろん森崎監督最後の作品(と本人は語っている)という意味では、いちローカル映画の枠にとどまならない日本映画史における重要作だ。キャストやスタッフも森崎の映画でなければここまでの水準は実現しえなかっただろう。そんなすごい映画が、私の住む街と地続きにあることが今でも信じられない。

しかし、私以上に「信じられない」と感じているのはほかならぬ原作者の岡野氏かもしれない。映画『ペコロス』製作の経緯はとても変わっている。実際の岡野氏は劇中の岩松の風貌さほど変わらない、人の良さそうなハゲ頭の中年男だ。東京で編集者として仕事をした後(このころ同じく長崎出身の漫画家・丸尾末広の『少女椿』を担当したという)故郷に戻りタウン誌の編集などを経て、フリーでまんがやエッセイを書いていた。ビートルズ直系のメロディに長崎弁の歌詞を載せた曲でミュージシャンとしても活動している。バラードはホワイトアルバム期のジョン・レノンの書く曲に似ていて特に好きだ。認知症の母親とのやりとりをエッセイ風につづる作品は数年前から描いており、長崎市内で小さな原画展を開いたりもしていたが、まだまだ知る人ぞ知る極めて地道な活動であったと記憶している。ところがどういうわけか、2年前に自費出版した『ペコロスの母に会いに行く』は地元の書店でかなり売れ、その後SNSを通じて全国的な反響を呼んだ。それを見つけた「素浪人」という耳慣れない制作会社が映画化を企画という。初めて映画化のニュースを聞いたときは正直半信半疑だった。「え、ペコロスって?あの岡野さんの?森崎東が?…うそだあ」とおもった。そもそも、ボケた母親を介護するハゲた中年男の話なんて映画になるのだろうかともおもった。いや岡野氏の原作はすばらしい。すばらしいが、映画化にあたって多少は「一般向け」にアレンジしてしまいそうなものだ。しかし森崎東は原作の持ち味であるユーモアとペーソスをほぼ100%忠実に生かしきっている。

岩松はしっかりとハゲメークを施し、せりふも完全な長崎弁で押し切った。地元出身の岩松と原田貴和子はともかく、ネイティブが聞いてもほとんど違和感のない赤木春恵と加瀬亮の達者ぶりには驚いた。 おおよそ映画になりそうもない物語。長崎でなくとも、日本全国どこにでもありそうな物語。にもかかわらず『ペコロス』は極めて映画的であり、そして長崎という街から切り離せない。

劇中では、山の傾斜にへばりつくように家が立ち並ぶ長崎独特の風景が随所に挿入される。せりふにもあるが、人々がごく日常的に坂道や階段を上り下りするこの街では「ぜんぶが見える」。だからこそ、街に息づく人々の生活が確かに実感できる。長崎っていい街だなと少し自慢におもった。

行きは風を切るように自転車で駆け降りても、帰りはその自転車を重いと毒づきながらのろのろと手で押して歩く。エスカレーターでどちらに並んでいようが後ろから舌打ちされることはない。なぜかお墓で弁当を広げ、花火を上げる。年に1度、夏の暑い日に人々は歩みを止めていっせいに目を閉じる。そんな風変わりな街で暮らす名もなき人々の営みが、極めて映画的に、ダイナミックに飛翔していく。見る者はなんだか勇気が湧いてくる。その高揚感は、まぎれもなく森崎映画の醍醐味なのだった。

森崎映画では歌がしばしば重要な役割を持っているが、『ペコロス』ももちろん数々の歌に彩られている。とくに冒頭、みつえの回想シーンの中で女学生たちが歌う「早春賦」(宇崎竜童が指揮をしている!)や、グループホームの部屋でぽつんと座るみつえの口をついて出るでたらめな「でんでらりゅうば」は、彼女の混濁した記憶と密接に結び付いて、効果を上げている。

中盤、ゆういちがライブハウスで歌う「寺町ぼんたん」は、原作者の岡野氏の代表曲のひとつ。「ちんちん伸びたり縮んだり〜」としょうもない歌に聞こえますが、じっさいは「一日ん伸びたり縮んだり」と歌っていて、どちらの意味でも通るように考え抜かれた歌詞になっている。このあたり、いかにも森崎監督が気に入りそうなセンスですね。ちなみにライブハウスの場面の冒頭で歌っている的野祥子さんの「Happy Birthday」は角煮まんじゅうのCMソングとして地元の人間で知らぬ者はいません。

ハゲメークによりペーソスを増した岩松了の軽妙さ、長崎の夜景にも匹敵する原田姉妹の美しさもすばらしいが、やはり特筆すべきは本作が初主演となった赤木春恵のコメディエンヌぶりだろう。認知症のあぶなかっしいおばあさんをチャーミングに演じる前半部もいいが、後半に進むにつれその目から少しずつ生気が失われていく様子には胸が締め付けられる。記憶が薄れるとともに、かつて母だった人が母ではなくなっていく。その重みに耐えられず、思わず落涙してしまうゆういちを母親が「泣かんといて」と抱きしめる。森崎映画の中でもかなりウェットな場面だとおもうが、慈愛に満ちた赤木の表情が美しい。

本作は認知症や介護をテーマにしたハートウォーミングなドラマと思いきや、その実、天草で生まれ、長崎に嫁ぎ、子を産み、年をとった女みつえのしたたかな一代記ものである。ゆういちとみつえのやりとりを中心とした現代のストーリーに、天草で過ごしたみつえの幼少期や長崎でゆういちを育てた日々がフラッシュバック形式で挿入される。

これは原作のすぐれた点なのだが、記憶がランダムに呼び起こされる認知症特有の状態を、物語の演出として効果的に用いている。一見、脈絡なく並べられたエピソードからみつえの過ごした人生が少しずつ浮かび上がるのだ。そしてクライマックス、二つの時間軸は、まさに映画的としかいいようのない方法でひとつの糸に収斂していく。見事としかいいようがない。笑って泣けるとはこのような映画をいう。

四の五の言わずに見にいくべし。

冬の眼鏡橋に咲いた母と息子のいのちの花 山本博道 詩人

先日、バンコクへ行った。その初日のことだった。夜中にホテルに入り、一時間半ほど眠った後、目が覚めて、トイレに行こうとしたら、自分で洗面所から移動させてベッドのそばに置いた固い木製の屑箱に、思い切り左足を、たぶん突っ込み、その弾みで左顔面を、これも木製の丸テーブルに、たぶんブチ当て、転んだのだろうか、右膝も擦りむいていた。どうやって転倒して、また、どうやって起き上がったのか、ぼくにはその時の記憶がまったくなく、思い出せるのは、暗闇で電気のスイッチを探している自分だった。電源パネルはベッドサイドにあったのに・・・・。左頬は木の板を入れたように腫れあがり、ぼくは旅に出る時に、いつも用心のために持っていく湿布薬を、毎日寝る前に貼付し、痛み止めと抗生物質を飲み続けて、エアコンのないバスやスカイトレインを乗り継いで旅を続けた。

記憶を失くしたのがその時だけなら、べつに気にならなかったに違いないが、帰りの成田空港で電車のチケットを買い、自動改札を通り、乗るべきホームではない在来線のもう一つの改札を無意識に抜けようとしたらしい。駅員に呼び止められ、その電車はここではなく、いま来たところの手前を降りるのだと言われた。だが、ズボンのポケットにも、ショルダーバッグの中にも、買ったばかりのチケットは見当たらず、探しているうちに電車は出て行ってしまった。仕方がないので、タバコを吸おうと地上に出たが、タバコはあるのにライターがない。ぼくは自分が認知症になったのではないかと不安になった。そう言えばバンコクに着いた日は、ホテルの部屋を間違えた。おまけに機内では、一時、デジタルカメラも行方不明になり、キャビンクルーを呼んで大騒ぎになった。そんなこんなで帰国すると、認知症の母親と息子を描いた映画についての批評の依頼が、まだ痛い頬や足をさするぼくに届いていた。じつは、ぼくの母親も認知症で、六年前に、一人暮らしをしていた郷里のゴミ屋敷から、狭いわが家のマンションに連れて来た。それ以来、やれ熱が出た、足が腫れた、インフルエンザだと振り回されながら、いまも同居している。母は朝昼晩も、日にちも時間もトイレの場所もわからない。ただ、ぼくには妻がいて、彼女の力戦奮闘によって辛うじて母は家にいられる。

映画『ペコロスの母に会いに行く』の原作者岡野雄一は長崎に住むシンガーソングライター兼漫画家である。その岡野のコミックを映画化した本編は、岡野自身でもある「ゆういち」と、母「みつえ」に起こる日々の出来事を、幼かった日の思い出を織り交ぜながら展開する。離婚もリストラも経験したゆういちは、郷里に戻って息子の「まさき」と二人でみつえを看ていたが、ゆういちの帰りを待って夜の駐車場に佇んでいたり、箪笥の抽斗に汚れた下着をぎゅうぎゅうに詰め込んだり、十年も前に死んだ夫「さとる」の酒を買いに出かけたりして、みつえは何かとゆういちとまさきをハラハラさせた。そうして末のグループホームだったが、みつえを入所させた日の帰り道、車のバックミラーに映る車いすのみつえの姿を見たゆういちのやり切れなさが、引き裂かれるようで何とも胸が痛い。

施設に入ってからのみつえは、なかなか他の利用者と親しくなれず、症状の進行も相まってか、次第に自分の世界へ入り込んでいく。戦争中だった少女期、妹弟たち、幼ななじみ、酒癖の悪かった夫、蚊帳の中で寝かしつけた息子を道連れにしかけた荒れる海・・・・みつえとともに、死者たちもまたあの世とこの世を行き来する。みつえを施設に入れてからもゆうういちは頻繁に施設を訪ねる。それは母への思いと同時に、そうしなければ落ち着かないゆういち自身の「贖罪」でもあった。ある日、ゆういちが訪ねると、みつえは自分の息子がわからない。「オイのことが分からんことなってしもうたか」とゆういちは落ち込む。そして、寝入ったみつえをスケッチしているうちに、思わず嗚咽がこみ上げる。みつえが目を覚まし「ゆういち、泣かんどって」と、息子を見分けるときの「ペコロス」、つまり小さな玉ネギのようなゆういちの「ハゲ頭」を撫でる。施設のみつえの居室には「みつえさん! オイは、ダイね? ゆういちばい」「母ちゃん いつもありがとう! 忘れても良かけん ずっと元気で! ゆういち」と、みつえの似顔絵付きの色紙が貼られていた。母親に対する息子の優しさが伝わってくる一場面だ。認知症のせいで、やがて無表情になっていくみつえに、ゆうういちは、「長崎ランタン・フェスティバル」に連れ出そうと決意する。まさきが八歳の頃、その会場で迷子になり、祖父のさとるが声をはり上げて探し回ったことが、ゆういちの胸に蘇ってきた。みつえの過去をたどることは、ゆういちやまさきの少年時代をなぞることでもあった。

車いすのみつえは、ゆういちが目を離したすきに立ちあがり、杖を支えに歩き出す。蛇おどり、ぶたまん、鯨カツ・・・・無数の赤や黄色のランタンが、商店街や、橋の周りに揺れていて、夜の川に映り込んでいる。みつえの行く手には眼鏡橋がある。人びとの波と、立ち並ぶ屋台と、必死で捜し回るゆういちとまさきの動きを追って物語はクライマックスへ向かう。橋にたどり着いて、「早春賦」を口吟むみつえの、幸せに満ちた涙の表情も書きとめなければならない。みつえのそばには、若き日の夫と、八歳で病死した妹「たかよ」、そして花街にいた幼ななじみの「ちえこ」が、彼女を取り囲んで微笑んでいた。みつえを見つけたまさきが思わずシャッターを切る。一青窈の歌う「霞道」が「ひとつずつ名前忘れて/ひとつずつさよならして/・・・・/少しずつ子供も戻り/少しずつあなたに戻り/・・・・」と、流れる。

あくる日、みつえの車いす押しながら、ベビーカーとすれ違ったゆういちは、「春の来るばい」と、呟き、「ボケるとも悪か事ばっかりじゃなかかもな」と、思う。重苦しいはずの認知症を、森崎東らスタッフと、岩松了、赤木春恵、竹中直人、温水洋一らキャスト全員の力で、ときに悲しく、ときに笑いがこみ上げる、温かい家族の物語に仕上げた。

(映画芸術 2013年秋 No.445号 58-59.)

母を産む 井坂洋子 詩人

この映画を観るまで、じつはあまり期待していなかった。失礼を承知で言えば、数々の名作を撮っている監督らが、晩年に“ここ一番”で撮った作品が良かった試しがない、という思いがあった。森崎東監督の映画は大好きであり、原作の漫画のことは知っていて、岩松了や赤木春恵などがうまい役者さんたち、ということもわかっている。そういう出来すぎた感のあるところで撮られてもなぁ・・・・といった先入観があり、素直に映画と向き合う気分にならなかった。しかし、蓋を開けてみたら、泣いた。どうして泣けたのだろう。あたたかさに触れているからだろうか。

この物語は、裏に残酷なゲンジツがあり、それをよくよく知っている人が、それでもなんとか人生はすばらしいという域に辿り着いている。 原作者も監督もスタッフも、ある種承知の上で、観る人にプレゼントしようとしている気がする。 重くなりがちなゲンジツを、軽め軽めに上澄みを掬い取っている。そしてその上澄みで、こちらは、充分なのである。

人生はギザギザで、整然と流れてはいかない。けれど、自然の生き物としてのヒトの側面はわりあいきちんとしていて、幼少期、青年期、老年期とあり、みな一様に死ぬ。もちろん道半ばにして斃れる人も大勢いるが、人々の個性などというものをなぎ倒し、老人は、みな老人特有の表情になっていく。

晩年になると、根が朗らかな人でも、たいてい心の底から笑うことがなくなる。その硬い面立ちから、何を考えているのか、どんな気持ちでいるのか、周りはよくつかめなくなる。本人ですら、自分を統治できず、不安と恐れの城塞の中に閉じ込められるのではないか思う。老人性うつ病を多少とも思わない老人がいるのだろうか。

ご飯を食べること、排泄すること、眠ること。これが一日の最大事になる。そうなっても生き続けなければならない。それは当人を支える周りの人間に対する、最期の仕事らしい。

この映画を象徴する一枚の“絵”は、車椅子の母親が、息子のハゲ頭を撫でているというものである。ペコロスとは、“小さかタマネギ”のことだいうナレーションが入るが、岩松了演じるゆういちの見事なハゲ頭に、母親役・赤木春恵の厚く乾いた手が置かれている。母と息子でなければ有り得ぬ動作かもしれない。

娘である者(私)にとっては、なんだか羨ましい。手をつなぐとか、車椅子を押すとかでなく、呆けた母でも息子の頭を撫でるのは、親という格が残っている仕草であり、息子があえてそれをやらせてあげるために屈んでいるそしても、その時の母は、かつての母の残り香だ。息子にとっての母はやはりマリアなのだろう。

その母子が長い間共に過ごす中で、ドキリとするエピソードがいくつか差し挟まれている。たとえば母子が夜の大海を前にして、埠頭に立っている場面。息子はまだ少年だ。母は思いつめた表情をしている。ああもうダメなのかな、と思う。その時に不思議なことが起きる。自転車に乗った郵便屋が、母に手紙を渡すのだ。母はそれを読んで泣き崩れ、緊張の糸が切れる。

夢の中の出来事のようだが、ゆういちが介護息子仲間(竹中直人)に居酒屋で呑みながら語る、思い出の場面となっている。なぜこの母子心中未遂が起きたかの説明は、一切ない。神経が細く、ときに暴れたりする父親(加瀬亮)のせいだろうか。ふと見ると話し相手は酔ったまま寝入っており、話はそこでお開きになっている。繰り返しになるが、説明などなくとも充分に説得される。

原作である四コマ漫画を基調にしているからだろうか、なにごともじつにサラリと描き出していく中に、長崎に原爆が投下された時のきのこ雲のショットもある。ゆうういちの母が少女だった頃のことだ。少女期と成年期、老女期を三人の女性が演じ、母の生涯をなぞるこの映画で、そこは避けて通れなかっただろう悪夢である。少女はきのこ雲を眺め、「ちいちゃん」と呟く。共に熊本の天草で過ごした幼馴染の少女が越した先が長崎だったのだ。

とっくに死んだと思われたその少女は、長じて遊女になっていた。ゆうういちの母は長崎に住むおかみさんとなって、夫の子供を引き連れ、彼女を花街まで捜しに行く。遊女は原田知世、成年期の母役は原田貴和子演じている。幼馴染の姿を見つけ駆け寄る母を、遊女はじっと見つめ、ふいに姿をくらます。その時の原田知世の複雑な表情は圧巻である。じつの姉妹が演じていることも印象深く、森崎監督の遊び心にときめいてしまった。私はもともと知世ファンなのだが、喜和子の存在感や演技がすばらしく、原田姉妹のファンになってしまった。

息子との心中未遂事件の時、思いとどまるきっかけとなった手紙は、知世演じるちいちゃんからの返事であり、母はちいちゃんを捜しに、今

度は一人で花街へおもむく。しかし彼女はすでに原爆症で亡くなっていることを知る。嗚咽しながら街を歩く母---この幼馴染と母の物語が、まるでゲンジツ生活そのもののように非連続的連続で淡々と繋がっていく、映画の骨子をきめている。

映画の始めのほいで、二人の少女が登場するシーンがある。女学校の講堂の後ろの窓から、中を覗いている。壇上では女学生らが「早春賦」を合唱している。この何気ない始まりのシーンが、重い意味を持っていたのだとわかる。少女らののちの運命を知ってからもう一度映画を観ると、「早春賦」の歌詞が特別なものとして迫ってくる。

それにしても、「早春賦」ってなんて良い歌なのだろうと思った。女学生たちの歌声がとても美しい。「春は名のみの風の寒さや」で始まる歌は三番まであって、春浅く、まだ鳴かぬウグイスに、少女たちがこれから少しずつ目覚めていく姿を仮託しているのだ。

昭和三年生まれの私の母も、女学校一年の時に習ったという。八十五歳になる母は、ペコロスの母のような認知症ではないけれど、すっかり老いて、ほんの少し前まで庭で洗濯物を干しながら、「早春賦」を歌っていたことが嘘のようだ。二番の歌詞の「葦は角ぐむ」ということばの意味を、音楽の先生から「誰かわかる人いますか?」と質問された時、手をあげて「それは、あしの芽がとんがって出てくることで」すと答えたという。うちの母も、葦が角ぐむような元気の良い女学生のひとりだったのだ。

子を持たない人はいても、母のいない人はいない。その母が認知症になるのは、母を失うに等しい。詩人の吉原幸子は「あなたが三分で忘れることを/わたしだって三日で忘れるのだから/永遠のなかでは たいしてちがいはない」と詠った。子供がえりした母を、またこうも言った。「わたしが あなたを産んだのだろうか/未来に」。

ペコロスは男であるけれど、介護することによって、そして母の生涯を現出させることによって母を産んだのではないかと思う。

(映画芸術 2013年秋 No.445号 60-61.)

映画とはすべてが“現前”である 高橋洋

不可思議な時空のリアル

『ペコロスの母に会いに行く』はその原作にしてからが、ボケ老人を暖かく見守るとか、過去と現在の区別がつかなくなった朦朧状態に救いを見出すといったものではない。介護施設で妹たちと久々に再会したみつえの“不穏”の叫び声が、天草の実家で繕いものをしている嫁入り前のみつえに届き、ハッと打たれた彼女は「どこか遠いところから」「とても大切なことを告げられた気がする」、そういう不可思議な時空のリアルを描いた作品なのである。そこでは鳶が飛び交う天空を介して、遠い過去やはるか未来からの誰とも知れぬ眼差しや声がふいに訪れ、ハッと人々を立ち止まらせる。その誰とも知れぬ眼差しや声を描く視点の感覚は原作者のそれと言うよりは、みつえという存在が生み出した現実=リアルに導かれている。いわばみつえは“巫女”の役割を果たしている(私がとっさに思い出したのは、同じく長崎を舞台にしたカズオ・イシグロの小説『女たちの遠い夏』であった。斜面を覆うように並ぶ市街を一望できる長崎の地形には一種の“霊的ゾーン”を形成する何かの磁場があるのだろうか)。

森崎東の映画にはこうした“巫女”たちが男女を問わずたびたび登場してきた。それは「女は男のふるさとヨ」(71)や「生まれかわった為五郎」(72)の緑魔子であったり、「女生きてます」(71)の橋本功であったり、「特出しヒモ天国」(75)の芹明香であったりする。私はとりあえず彼らを“妖怪”と呼ぶ。(森崎映画の“妖怪”たちについては、近刊『森崎東党宣言!』で詳述している)

赤木春恵演じるみつえもまた“妖怪”である。それは「夜声八町」のエピソードでそう描かれているからではなく、老いた肉体の中にまるで見知らぬ他人のような鋭い瞳が見開かれ、何か別のものを見ているリアルを立ち上げるからである。原作の不可思議な時空は、一見して平明な映画表現に置き換えられていったかに見える。だが、そこには映画表現とはそれ自体がシュールなのだという確信と企みがあるように思える。

「たった今」の獲得

「過去」が語り手ゆういちやみつえの「想起」によって導かれるこの映画ではしかし、アヴァンタイトル後いきなり、誰の想起でもない戦前の天草の女学校が登場する。映画が時制をコントロールするのはごく当たり前の手法だが、オープニングがゆういちの語りに導かれたみつえの描写であっただけに、この唐突な「過去」には一種異様な感覚がつきまとう。女学生たちの「時にあらずと声も立てず」(『早春賦』)の合唱を、満足に小学校にも通えないみつえと幼ななじみのちえこが憧れの視線で見つめている。(ここで指揮者の宇崎竜童が「声も立てず」はもっと大きな声でともう一度繰り返されるリフレインは何故か途中から「今日も昨日も雪の空」と2番の歌詞になる)。この歌に導かれて寝床の中の老いたみつえが想起するのは、ちえこや妹たかよと一緒に歌おうとして「時にあらず」で音程を間違えてつっかえてしまった日のことである。何やら「時」というものが立ち上がり始めている。その日、長崎に奉公に出されるちえこに手紙を書くと指切りげんまんした思い出は、ゆういちがそのエピソードを漫画に描くシーンに受け継がれるが、一方みつえは「ちいちゃんに手紙を出せねば」と寝床から起き上がり、便箋を取りに向かう。その傍らでゆういちは酔いつぶれている。では、ゆうういちが漫画を描いていたのかいかなる時制だったのか? 観客に示されていた時制がその秩序を食い破って、次第に映画とはすべてが“現前”である真実を告げ始めている。

過去の“現前”はしかるべき時から遅れてやって来る。すでにドラマ版の『男はつらいよ』最終回において、脚本の森崎は車寅次郎の死を受け入れようとしないさくらの狂気を描いていた。きっとまだ何処かで生きていると焦点が定まらない眼でつぶやき続けるさくらに死を突きつけ、正気に返すのは寅次郎の幽霊なのである。その時初めてさくらの中で兄は死んだ。みつえもまた、たかよとちえこの死を遅れて体験する。介護施設を妹たちが訪ねて来る原作のエピソードの“不穏”の叫びは、たかよが8歳で死んでいると告げられた瞬間、「想起」以上のものとなってみつえを訪れる。そしてちえこの死は、若き日のみつえともはや曖昧朦朧となったみつえに、時空を飛び越えたかのように同時に、遅れてやって来る。このクライマックスでの現在と過去のフラッシュバックは同時の“現前”なのである。

それは封印された記憶の甦りや解放のドラマではない。みつえは他の姉弟同様、たかよの病弱さに気づかなかったのだし、ちえこに約束した手紙を出さずにいたのは、おそらくはピカドンでの死を知ることを恐れていたからだろう。そしてちえこからの遅れて届いた手紙はいったんは死を思い詰めた自分の心をも呼び覚ます。だが、映画で重要なのは「たった今」なのである。「たった今」は上空の鳶を見上げながら登場する夫さとるの姿や、彼が電柱の前で酔いつぶれたり、息子を背負って階段を上がるシーンに舞い落ちる雪によって空とつながっている。ついにクライマックスで「時にあらずと」を歌いきったみつえは「たった今」を取り返したのだ。

それにしても・・・・、真っ暗な海の前にたたずむ母子の姿は不気味である(森崎映画で繰り返される自殺のテーマ)。真夜中にもかかわらず、郵便配達夫はちえこからの手紙をこんな場所にまで届けに来た。「もしあの手紙が来なかったら自分はこの世に・・・」とゆういちはつぶやく。原作の不可思議な手紙のエピソードはよりあり得ない形に脚色され、ゆういちが介護施設からみつえを連れ出した昼間の海のあっけらかんとした風景がそのあり得なさを強調する。そう言えばゆういちはちえこがどうなったかも知らない・・・・。だがゆういちは間違いなく、クライマックスで見ているのだ。光学的には記録され得なかった、されるはずもないことを。ここはネタバレになるので語るまい。

(キネマ旬報 2013年11月下旬号 No.1650 46-47.)

もっとも低い場所から

森崎映画がまた生まれる 四方田犬彦

黒澤の救済、吉田の夢想

老いた母親が認知症を患い、周囲の状況どころか、自分の息子の存在をも理解できなくなったとき、人はどのように振る舞えばいいのだろうか。戦後日本の劇映画はこの主題をめぐって、これまで二通りの興味深い解釈を産み出してきた。

ひとつは老母の耄碌に神聖なる救済を見てとることである。黒澤明がドストエフスキーの『白痴』を1951年に翻案するに際して採用したのが、この立場であった。そこでは三船敏郎演じるラゴージン役の無頼漢が、森雅之のムイシュキン公爵を自宅に招き、母親に面会させる印象深い場面が存在している。母親は巨大な仏壇を背に、休みなく鳴り響く巡礼者のお鈴の音を伴って現れる。精神はもはや現世の欲望や執着から解放されていて、彼女はいつまでも無限の善意と微笑を顔に浮べている。黒澤は原作にあるロシア正教的な救済の観念に対抗して、浄土宗による仏教的救済のあり方をこの老女に演じさせようと試みた。ここでは認知症を患うことは、日本的救済の可能性として肯定的に考えられている。もっともこの試みが観念的な域を出なかったことは、やはり認めておかなければならない。単に痴呆を救済と見なすだけでは、ムイシュキンやラゴージンといった主人公たちの苦悩と煩悶の深さに拮抗することは困難であったからだ。

認知症を巡るもう一つの試みは、吉田喜重によってなされた。吉田は『人間の約束』(86)のなかで、多摩の新興住宅地のアパートの一室で寝たきりの老女(村瀬幸子)を、きわめて甘美な詩的緊張のもとに描いた。彼女はすでに時空の隔たりを越え、幼少時を過ごした北海道の湖沼地帯に魂を遊ばせている。黒澤が老女を救済の物語のなかに置いたとすれば、吉田は対照的に老女に神話的な意匠を施し、彼女を尽きせぬ夢想の主体へと変身させた。認知症を患うことは、ここでも現世からの肯定的解放の契機と見なされている。主人公の末期の魂が体験する恍惚感は、彼女を取り囲む家族の追い詰められた状況や殺人疑惑といった挿話を従えることで、いっそう甘美さが強調された。

森崎の「笑い」

森崎東が新作「ペコロスの母に会いに行く」でわれわれに示しているのは、黒澤とも吉田ともまったく異なったヴィジョンである。彼は高齢の人間を襲う認知症という病を、人間の哲学的苦悩からの解放や、詩的夢想の全面的開花のための契機と見なすことに、いっこうに関心を寄せない。認知症に罹った母親が眼前に存在している。彼女は息子に依存し、息子を引き離そうとしないにもかかわらず、その一方でもはや息子を見分けることができない。この矛盾した現実を前に、善意にして愛情にあふれた息子はどのように振る舞えばよいのか。森崎は黒澤や吉田よりも、はるかに近い距離からすべての事態を見ている。彼の選択とは、母親を聖者でも女神でもなく、まず妖怪と見なすことだ。恐怖と当惑を克服してその妖怪を受け入れる息子を、喜劇の主人公として描かなければいけない。笑いだけが困難な状況を緩和し、われわれに生き延びる術を授けてくれる。他人を冷笑するのではない。まず自分を笑うことを学ぶこと。このフィルムが語っているのは、こうした道徳的提言である。

「ペコロス」はまず巨大な卵のような物質の、クロースアップから始まる。岩松了演じる主人公、ゆういちの禿げ頭である。次に画面はこのゆういちの描いている漫画に移り、そこで彼の60年の人生のエピソードが次々に紹介されてゆく。作画を担当しているのは原作者である漫画家、岡野雄一であり、ここから森崎のこのフィルムが漫画に基づいていることがわかる仕組みになっている。ペコロスとは小さな玉葱のことだ。この愛称をみずから受け入れていることからも、主人公が自分の禿げ頭を契機として、演劇的な自己同一性を築き上げていることが判明する。

だがこの漫画のコマの連続には、喜劇的な調子でではあるが、見落とすことのできない重大な出来ごとが語られている。少年時代に自室でオナニーをしていつしか眠ってしまった少年が、母親にペニスを見られてしまったという事件である。ちなみにいう。精神分析の説くところによれば、母親にペニスを見られてからかわれるというのは、実は男性にとってきわめて深刻かつ決定的なトラウマ体験であり、長じて男性性の危機をみたらす一因となる。近いところでは、発狂して妻を絞殺した天才マルクス主義者ルイ・アルセチュールの自伝を読むと、少年時代に母親から受けた性的な揶揄が原因となって、長らく女性拒否と妄執に苦しんだことが傷ましく描かれている。

禿げ頭とペニス

ペコロスの場合はどうか。彼にしたところで、それはトラウマであった。フィルムの冒頭にいくらコミックに語られていたとしても。彼がこの体験に深く拘泥していることが、後になって少しずつ判ってくる。われらが主人公ペコロスはわざわざこの事件に基づく歌を作詞作曲し、行きつけのクラブで聴衆の前に、バンジョーを弾きながら披露してみせるのだ。みずからを茶化して歌い上げることで回避される体験の深刻さ。それは逆説的に、この中年男性と母親との絆の深さをも物語っている。

こうして冒頭にフィルムの主題が端的に差し出される。ひとつは毛髪とその不在(禿げ頭)であり、もうひとつは自分が秘密にしているがゆえに自分の本質が宿っていると信じられる身体の部分を、他ならぬ自分の起源である母親に目撃され、知られてしまうという物語である。ペコロスが母親を前に、堂々と自分の禿げ頭を見せることができるのは、すでに少年時代に自分の秘所を彼女に目撃されているからに他ならない。監督の森崎東はこの主題を際立たせるために、わざわざ竹中直人の国際的な醸造学研究家に、実の母親を前にしての禿げ頭のカムアウトという道化芝居を演じさせた。つい先ほども「天心」(13)でタルコフスキーそっくりの顔に化けてみせたこの異形の俳優は、鬘を外し、真実の自分を曝け出すことで母親に認定されるという劇を通して、ペコロスの物語のみごとな注釈者たりえている。だが息子たちが次々と毛髪を失い、禿げ頭となることで生涯の安心立命に到達するとき、彼らの母親はそれに対応して、どのような変身を遂げることになるのだろうか。ここで森崎は、長崎に伝わる民俗学的伝統を巧みに援用することになる。

あらたな「女」映画の誕生

ヨゴエハッチョウというお化けがいる。どうやら漢字では「夜声八丁」と綴るらしい。誰もその姿を見たことはない。だが地元長崎に残る伝承では、それは長い髪を赤く染め上げて、いつまでも眠りに就こうとしない子供を襲って歩く妖怪の一種らしい。少なくとも幼い頃からペコロスは、そう信じてきた。だから子供は夜に大声を出して騒いではいけない。被害妄想から精神の均衡を崩した父親を不安の眼差しで眺めていたこの少年は、もう一方では迫り来る女妖怪の恐怖に怯え、夜ともなれば両親の間で、文字通り死んだように眠りに就くのがつねであった。父親はそれを息子が死んだと勘違いして、さらなる狂態に陥った。この眠りの深さは明らかに、両親の混乱のさなかに立たされたペコロスの、無意識的な自己防御に由来するものである。

その忘れていたはずのヨゴエハッチョウが、半世紀ほどの間をおいて突然に到来してきた。実はそれは、遠くから急襲してくる妖怪ではなかった。もっとも身近な、同じ家に住む母親がヨゴエハッチョウだったのだ。「ペコロスの母に会いに行く」において物語が本格的に動き始めるのは、夜更けて自宅近くの専用駐車場に車を停めようとした主人公が、そこに母親の気配を知って驚くあたりからだ。車のバックライトに照らし出された母親は、文字通り長く乱れた髪が赤く染まり、噂に伝え聞いていたヨゴエハッチョウにそっくりではないか。彼女は朝に息子が勤めに出て行くと、彼が戻ってくるのを日がな一日、駐車場で待ち続けていたのだった。それは文字通り、子供をどこまでも追いかけ、懸命に引き寄せようとする女妖怪の身振りである。そしてペコロスはすべてを了解した上で、このヨゴエハッチョウにわが身を預けることを決意するのだ。

森崎東は1960年代の終わり頃、松竹が「男はつらいよ」をシリーズ化するとき、脚本の筆を執り、山田洋次とともに監督を担当していた。彼は同時に、その女性版ともいうべき「喜劇 女は度胸」(69)に続く「女」シリーズを発表し、ときに山田にはないブラックユーモアに訴えながら、日本の喜劇映画を活性化してきた。「野良犬」(72)から「ニワトリはハダシだ」(04)にいたるまで、彼はつねに日本社会のもっとも低い場所に置かれている弱者を主人公として、映画を撮り続けてきた。

「ペコロスの母に会いに行く」も例外ではない。老いることで、人は誰しも弱者の位置に立たされる。この作品は、かかる厳粛なる事実を前に。いたずらに緊張感に捕らわれることなくそれを見つめようとした作品である。いや、もっと端的に言う。これは森崎の「喜劇 女は度胸」の、もっとも新しいヴァージョンなのである。

(キネマ旬報 2013年11月下旬号 No.1650 48-51.)

「映画芸術」ベストテン&ワーストテン No.446 2014年冬号

ベスト・テン 第1位『ペコロスの母に会いに行く』

十年近く健気に待ち続けた甲斐があって、森崎東監督最新作『ペコロスの母に会いに行く』は、期待を裏切らないどころか、期待以上に凄まじい映画で、大満足でした。2013年のベストという枠を越えて、ずっと見続けていきたい作品。岩松了や赤木春恵をはじめとする俳優や、カメラや照明のスタッフの力が半端ないのはもちろん、一見ほのぼのとした介護ムービーのようで、実はものすごく過激な映画だと思うのですが、だからこそ本当に心が震える傑作であり、13年秋刊行された「森崎東党宣言!」(インスクリプト)に寄稿するため、過去の作品を久しぶりに幾つか見直し、改めてこの監督の偉大な正しさを受け止めることに必死だったこともあり、しばらくは森崎東だけでお腹いっぱい状態だったため、あまり他の新作を見れなかったのであります。 渥美喜子

同じ母と子の物語でも、こちらはどこをとって森崎東的高揚。岩松了・竹中直人・温水洋一と遺影の加瀬亮の禿げ頭の四重奏に、原爆のキノコ雲、妹のつく手鞠、そして花火の眼鏡橋。まだらに連なるやわらかな「円い記憶」のなか、過去と現在、生と死、記憶と現実が交錯して立ちあらわれるラストシーンに、『喜劇 特出しヒモ天国』や『ロケーション』の感動がいやがおうにもyみがえった。 磯田勉

新作日本映画を観るモチベーションを維持するのがだんだん難しくなってきて、ますます参加に躊躇を感じるが、『ペコロスの母に会いに行く』を観たらそうも言ってられなくなった。これを少しでも上に持ってゆきたくて、参加を続けようと決めた。ともすると、さらっと見終えてしまうのではと前半は思った。だが結末のランタン。フェスティバルの場面でどっと泣かされた。眼鏡橋の上で、母親がともに立っている懐かしき死者たちは、息子の目に見えているだけではない。これは、彼女のヴィジョンをいつの間にか受け入れていた私たち観客の視線でもある。臆病で世渡り下手な役の竹中直人も、いつになくすんなり見られた。 岡田秀則

『共喰い』『ペコロスの母に会いに行く』は技術としてオーソドックスを高い水準でできるつくり手とスタッフが実験と言ってもいいことをやりながら、素知らぬ顔をしているふうなのがいい。そして、お話のテーマとしても、えーと、ここからは非常に私的な感想でどう書くべきかわからないのだが、私は親と過ごした時間が少なく十代半ばで家族的なものを切った気分でいた、望まれない子ではなかったか、という疑いもそれを抱えることで自分の速度を落とすのがイヤで、それはそうとしても自分は在る、すでに勝ち点だと数え、恨みもなくただ疎遠。そういう人間がすることは映画観ることばかりだ。 千浦僚

『ペコロスの母に会いに行く』は、『喜劇 女は度胸』(69年)以来の森崎映画を集大成するように、昭和を生きた女たちの過去が記憶という形をとって甦る。記憶とは記銘、保持、再生のプロセスといわれる、その「再生」が怪しくなった老女を通しての戦中、戦後が、かえって効果的に胸に迫ってくる。 寺脇研

森崎東監督最新作が見られるなんて夢のようです。しかも、なんとも軽やかに瑞々しい作品に仕上がってるのが驚きです。最近のメッセージが先行してる作品は苦手だった。でも、本作は認知症の母の話を重くなく、笑いと涙で綴って、70年代の松竹喜劇の再生のようだ。岩松了さんの軽妙な芝居が映画に温かみを与え、赤木春恵さんの認知症の母とのやり取りも絶望的でなく、いつまでも親子でいたいだけなんだという前向きな思いが伝わります。また、ボケることで過去に旅する母の自分史を現実に生きる息子が共有するようなラストも唸りました。人生の最後は決して悲観的ではないと言う森崎監督、まだまだ新作作ってほしいです。 細谷隆広

笑いあり! 涙あり! そんな映画の達人によるエンタなお仕事を松竹の映画館でお正月の二本立てを観るような気分になって楽しませていただきました。「普通に面白い」って、ちょっと嫌な言い方ですが、この作品には使用していいと思います。うん、普通に面白い! 村上賢司

この作品については、“記憶”を軸としたドラマのうねり方、視線というアクションを活かした演出、俳優陣の充実、撮影の素晴らしさ、など数多く美点を総合してパーフェクトな傑作と言っても過言ではない。よくぞ、この作品を作って下さった森崎監督への改めての畏敬の念と、支えたスタッフや関係者の方々への感謝の念を禁じえない。こういう作品が存在することは、映画を見る者の冥利に尽きることであり、作品の厚み、それと同時にある軽妙さに、ひたすら感服する。決してお涙頂戴的なベタな作品ではなく、固定観念が打ち崩されながらメタ構造が生成されていくスリリングな作品でもある。従来あまり描かれることもなかった認知症的主観についても顧られており、主体としての高齢者の尊厳を打ち出し、それに関わる者の認知症に対する理解と肯定が導き出されていることは特筆に値する。 侘井寂子

ワースト・テン 第13位 No.446 2014年冬号

森崎東が、あるいは斎藤志が新作を撮った、その事実のみに酔っている観客が多いのではないだろうか。ワースト(6)『ペコロス』は前作『ニワトリ』以上に生命力が後退しているし、ヅラ芝居に対する覚悟が決定的に欠けている。ワースト(9)『なにもこわいことはない』は端正な停滞がただ無自覚に転がっている。その監督「らしさ」が堪能できればそれでいいといった態度のまなざしは、無責任きわまりない。作家ではなく、作品そのものを見つめるべきだ。 相田冬二

『ペコロスの母に会いに行く』は描きたいことが分からない。宇崎竜童が指揮する女学校の合唱団。昭和十八年と字幕。窓の外から見る少女はどう見ても小学生。彼女が団塊世代という息子を生むのはあまりに不自然。それは記憶の混沌なのか? 回想シーンの最初で疑問が湧くので後の回想シーンの意味がよく分からなくなる。赤木春恵のラストの幸福感に結びつける伏線なのだとしたら、呆けを肯定していることにならないか? 岩松の妻を描かないのも省略ではなく手抜きだろう。家族の確執こそ見たいと思う。 岡本安正

【池田の岡本批評に対するコメント】 昭和十八年(1943年)に小学生だった少女が十二歳くらいだとして、二十歳(1951年)で結婚、息子が平成二十四年(2012年)ころに59歳くらい、本人が81歳としたら別に年齢的に不思議はなかろう。主人公の息子は離婚しているのだから、嫁と姑の話にはなりようがない。家族の確執は既に『恍惚の人』では描かれていたし、『凶悪』(2013)でも描かれていた。そういう観点の映画ではないのだから、ないものねだりも甚だしい。

「映画芸術」編集部 稲川方人 No.446 2014年冬号

それが賞賛すべき映画であることになんら異存はないし、また、自重することなく人に見ることを勧められる映画であることにも首肯するし、そればかりか、六九年の監督デビュー以来、「松竹大船」の意匠に甘んじることのない「喜劇」を撮り、フリーとなってからもみずからの姿勢を乱すことのなかった当の監督の長いキャリアへの敬意を思うときには必ず笑みを伴うのを隠すつもりもないが、しかし、『ペコロスの母に会いに行く』がベストワンになってしまうことには、どうしようもない怒りの混じった居心地の悪さがある。この映画が森崎東の集大成だなどというような形骸化したリスペクトには断固抵抗したいし、「ベストテン」の選択という恣意と戦略を自覚せぬまま、単に良い映画になっているからベストワンになるという「民主主義」がいかに森崎映画に似合わないか、キネマ旬報誌をはじめ、おそらく多くの映画賞で上位に位置するだろう『ペコロスの母に会いに行く』を囲む環境は、森崎映画の「記憶」から何か重要なものを割愛することになるのではないかとこみ上げるものがある。認知症だとかアルツハイマーだとかボケだとか言われながら、現実の他者へは何も言葉を口にすることのなかったあれら老人たちの意味を(毒を)もう一度、考えてみなくてはならない。遠い戦前の場所へと悠々と時空を超えた赤木春恵に、芳しくない体調のなか森崎東は、困難な撮影現場で精一杯に振り絞っただろう精神力によって何を見たのか、改めて問われている気がする。福祉社会などは「経済効果」でしかないのだ。

実際には、地方自治体が企画に関わったこの映画自体に森崎東が積極的な姿勢を示したわけではないことは耳にもしていたが、そうした後退的な情報をはるかに凌ぐ映画の出来に、見終わった後の試写の会場で震えるような感慨を抱いたし、その勢いで、山根貞男氏に骨を折っていただいて森崎組キャメラマンの浜田毅氏にもお話を聞く場に出てもらったりもした。浜田氏の現場での実際を伺いながら、製作上のさまざまなトラブルと軋轢のなか、体調も精神的状態も決して万全とは言えない森崎監督を件名に囲む浜田氏をはじめとした旧来からのスタッフたちの熱い意気が、この映画を妥協なき質にまで作り上げたことに、おおいにうなずくものがあったのも確かである。しかし、「万全でない」事態は、今日の日本映画の製作状況の一端として忘れてはならないものだと思う。強固なキャリアにある監督森崎東においてさえも、トラブルと軋轢の障害から解放されてはいないこと、ベストワンになることで、それが忘れられてはいけない。

言ったようにベストテンは恣意であり、その限りで戦略である。戦略である限り、「公平さ」や「多数性」は無意味である。『共喰い』は、この時代の日本映画の「話法」の「公平さ」や「多数性」に対して充分に楔を穿つ映画となっている。それは言い方を変えれば、われわれに「圧力」をかけてやまない映画だということである。その「圧力」にひるまず正面から立つのが、少なくとも、見た映画を恣意によって語る能力を問われる映画批評(家)のまっとうな意識であらねばならぬと思う。それがうざったいんだよと、この時代の潮流は至るところで言っている。森崎映画がそうした嘘八百の多幸主義に与してはいけないように、父殺しを母が代行するという正真正銘、反時代的な姿勢を寧猛に示した『共喰い』こそを、恣意と戦略においてベストワンとするのが、ともあれ、かろうじてこの時代の「正気」足り得る意志かと思う。