大原清秀

日本映画データベースを増補 森崎東アーカイブズ

| 製作 | 木下茂三郎 | |

| 企画 | 市川堂満 | |

| プロデューサー | 中沢敏明 | |

| 監督 | 森崎東 | |

| 監督補 | 下村優 | |

| 助監督 | 武内孝吉 | |

| 脚本 | 近藤昭二 森崎東 大原清秀 |

|

| 撮影 | 浜田毅 | |

| 音楽 | 宇崎竜童 | |

| 美術 | 高橋章 | |

| 録音 | 武進 | |

| 照明 | 長田達也 | |

| 編集 | 菅野善雄 | |

| スチル | 竹内健二 | |

| 記録 | 森田溶子 | |

| 配役 | ||

| バーバラ | 倍賞美津子 | |

| 宮里ススム | 原田芳雄 | |

| 野呂教諭 | 平田満 | |

| 謝花正 | 片石隆弘 | |

| タマ枝 | 竹本幸恵 | |

| 和男 | 久野真平 | |

| アイコ | 上原由恵 | |

| 姉川安次 | 泉谷しげる | |

| 鎧 刑事 | 梅宮辰夫 | |

| 島袋(波の上の客) | 河原さぶ | |

| 戸張 | 小林稔侍 | |

| 塩崎 | 唐沢民賢 | |

| 大内 | 左とん平 | |

| 花田教頭 | 水上功治 | |

| タケ子 | 小林トシエ | |

| ギン子 | 乱孝寿 | |

| タネ | 辻伊萬里 | |

| マリア | ジュビー・シバリオス | |

| 児玉 | 片岡五郎 | |

| 女教師(小柳) | 伊藤公子 | |

| 山本刑事 | 久本念 | |

| 春子 | 明石麻弥子 | |

| 警官A | 重松収 | |

| 警官B | 新間正次 | |

| アナウンサー | 大塚尚児 | |

| 真志城亀吉船長 | 殿山泰司 | |

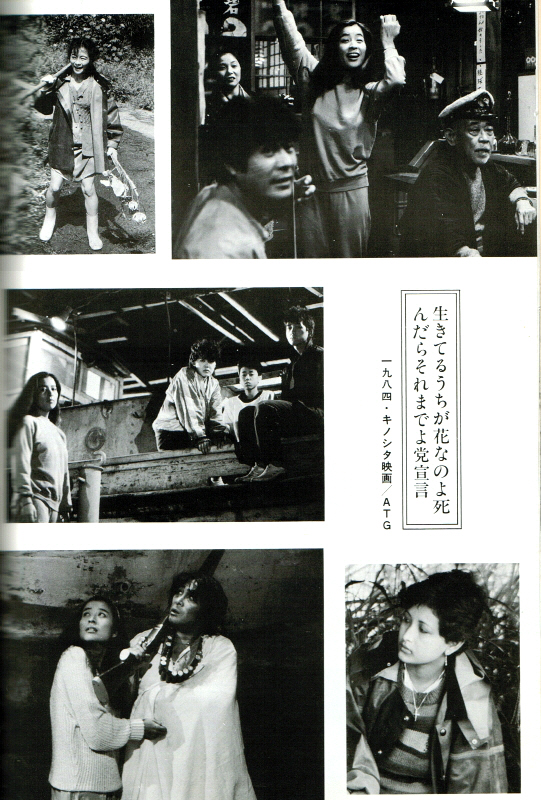

生きているうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言 略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より> 旅回りのダンサー、バーバラ(倍賞美津子)が久しぶりに帰って来た。タケ子(小林トシエ)がやっている飲み屋“波の上”の二階が彼女の住居だが、この辺は沖縄の人たちの集落で、“波の上”の常連の老船長(殿山泰司)は「沖縄人民共和国波の上租界だで」と言っている。バーバラの弟・正(片石隆弘)、タケ子の娘タマ枝(竹本幸恵)、そして和男(久野真平)の落ちこぼれ中学生三人が修学旅行積立金強奪騒動を起こした直後で、人質にとられた野呂教諭(平田満)がしばられたまま、物干台にころがされていた。タマ枝はチンピラの子をお腹に宿していて、おろせといわれている。 バーバラの内縁の夫宮里(原田芳雄)も、美浜の原発から帰ってきた。沖縄のコザ暴動以来の間柄で、原発を転々と渡り歩く労務者“原発ジプシー”だが、いつの間にかヤクザの仲間入りしているのが、バーバラには気がかり、旅回りを止め二人ともカタギの仕事について正式に結婚したいのだが・・・。バーバラは、宮里の顔を見るや、美浜の娼婦アイコ(上原由恵)のことを聞かずにいられない。宮里に頼んで足抜けさせたはずなのに、また戻つたという噂を聞いたからだ。「アイちゃんですよゥ、ゴハン食べたァ」が挨拶の言葉で、みんなに好かれていたアイコ、原発労働者の安次(泉谷しげる)が忘れられずに戻ったにちがいない。 原発が建つところ、原発労務者、手配師、風俗営業の店、女たち(近ごろはフィリッピンからの出稼ぎ女性も多い)、それらを仕切るヤクザ、そして警察、という図式は美浜とて同じ、そういう仕組みの中で、戻ったアイコがどうなるか・・・。バーバラは美浜へ旅たった。学校をクビになった野呂教諭が、一目惚れしたバーバラの鞄を持って。タマ枝たちも放校になったので、宮里を頼って一足先に行っていた。 アイコは生きていた。けれど安次は事故で死んだという。土の中に話しかけながら安次の墓を堀っているアイコは狂ったのか・・・:ところが何と、墓穴から足にホータイを巻いただけの安次が出てきたではないか。バーバラと野呂がにわか仲人になって、墓場での結婚式、そしてアイコ、安次が作った相ことば「あふれる情執みなぎる若さ、キョードーイッチダンケツ、ファイトーtッ」が、みんなへの別れの挨拶だった。バーバラを慕っていつもそばにいるフィリツピン女性のマリア(ジュビー・シバリオス)もそばで口を合わせている。同じ年頃のマリアを正は好きになった。 アイコと安次二人で、立入禁止の金網を越えて海から逃げる手筈だつたのに、アイコはマリアも連れて行こうとして・・・。二人はヤクザにモーター船の上から討たれ、手を引いていた正の機転でマリアは助かって。 バーバラが宿にしているスナックのママ、ギン子の畑を手伝うバーバラとタマ枝、突然、青空から雨が降ってきた。アイコがいつも祝言あげるときは日照り雨が降るって言っていた・・・。港に入ってきたモーター船にヤクザと一緒に乗ってる宮里をバーバラは見つける。 ヤクザがマリアを探している。宮里に危険だからマリアにかまうなと言われたバーバラだったが、正や野呂たちと、マリアを“波の上”まで連れ出すのに成功し、タマ枝、正、和男、野呂たちはマリアも乗せて、老船長のボロ船でほんとうの修学旅行に出ることになった。 バーバラを追うように戻ってきた宮里、マリアと宮里を残してヤクザも追ってきて、宮里にアイコ殺しの代人で自首しろという。いやだという宮里、それなら死んでもらうというヤクザを宮里は撃った。ビツクリ、オロオロしている野呂に、恋女房バーバラのことを話して聞かせる宮里の手は、銃に弾をつめていたのだが、遅かった。ヤクザの子分が、早くもやってきて、宮里は撃たれた。よろよろと外に出る宮里を、ヤクザとつながってる刑事が待つていた。とっさに宮里の手から銃をもぎとつて刑事を撃つバーバラ。一発、二発、三発目がトドメで。バーバラの腕の中で「十九の春」を歌いながら宮里は息絶える。 海に出て行った修学旅行は、酔いどれ船長が油を積み忘れたため頓挫した。一見、乎和が戻ったかのような"波の上"租界。 バーバラは、強制送還されることになったマリアを港で見送った。ランチの端に立ってマリアはあの相ことば「あふれる情熱……;ファイトーッ」を叫び、遠ざかるランチ、手を振るバーバラ、そのとき不意に、青空から雨が降ってきた。陽光をキラキラと映して、玉すだれのように。 雨を全身に浴ぴながらタマ枝が天に呼びかける「アイちやん、あたし産むよ、赤ちゃん」。バーバラは空を振りあおぎ、顔いっぱいに雨を受けながら「バーバラですよゥ、ゴハンたべたァ?」 |

やっぱり森崎さんにはかなわないなあ 原田芳雄 二年前ぐらいの年末だったと思うんですが、河原さぶから、「今、監督と飲んでるんだけど、これから行ってもいいですか」って電話があって、三人でぼくの家で痛飲しまして。それが森崎さんとの初対面だったと思います。 「初老性うつ病がなおらなくて」とか、 「"ケンタッキー・フライドチキン"の人形のおやじがこわい」って、しきりにいってまして。「東京に出てくるのがいやだ、地下鉄から、ふっと上がってくると、あの"フライドチキン"のおやじが立ってるのがこわくてたまらん」って。なんかコンディションがあまりよくなかったみたいで、わぁわぁわぁわぁ、酒ばっかり飲んで、歌なんかも歌ったのかな、叫んでました。「餅つきには殴り込みにくるから。俺が必ず何臼か、ついてやるから」なんていいながら帰りましたけど。結局、来なかったですけどね。 雰囲気は非常に大陸的なんですが、中味の方は、諧謔的な部分と、ものすごく細やかで神経質な部分と両方あって、その奇妙にアンバランスなところが、最初の印象として残っています。 今回の『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党盲言』で、ぼくは初めて森崎さんの映画に出演したわけですが、意外だったのは、森崎さんはリハーサルとかテストに対してものすごく神経質な監督だってこと。ぼくもこれまで、ずい分いろんな監督とやってきましたけど、こういう監督は初めてでした。テストの前に打ち合わせをして、それからまず、素のリハーサルをやって、それからカメラを据えて、という,ぼくはだいたいテスト嫌いの方なんですが。 それと、号外、号外で、シナリオが、現場でどんどん変わったこと。これは、ぼくの場合は、そういうやり方の方がよかったですけど。それはそれで、非常に面白い作り方だなあと思いました。 現場の監督をみてると、倍賞美津子さんに「いつもあんな感じなの」って思わず聞いたんですけど、かなりもの静かな、どっちかっていうと沈んだ感じで、はしゃぎってのが全然ない、ああいう監督からこの、ものすごく背骨と腰が、カッとはっきりしてる喜劇が生まれるのかって、ちょっと不思議に思いましたね。  森崎さんの喜劇ってのは、やっぱり、女の人が、生々としてて、巨きい。男はみんなちっちゃい。ぽくのやった宮里って男も、とにかく監督はダメ男にしたかったらしい。ところが俳優ってのは、現場ずはビんどんぐエゴイスティックになっていく、当然、監督とのくいちがいみたいなことが、あっちこっちに出てきて、その上、号外、号外でシナリオはどんどん変わるで、頭の中はゴチャゴチャ、いまだにゴチャゴチャなんですが、とにかくカーツとなったまんまやってしまいましたけど。しぼらくたってみると、監督のいってたことがわかってくる、やっぱり森崎さんにはかなわないなあって思います。腰の強い人ですね。まだまだ太刀打ちできないです。今回は、だから、ほとんど森崎さんの期待を裏切ったんじゃないかと思います。もう全く自信ないですし、見る気もしない。まあ、これまでのもだいたいそうですけど。 森崎さんの喜劇ってのは、やっぱり、女の人が、生々としてて、巨きい。男はみんなちっちゃい。ぽくのやった宮里って男も、とにかく監督はダメ男にしたかったらしい。ところが俳優ってのは、現場ずはビんどんぐエゴイスティックになっていく、当然、監督とのくいちがいみたいなことが、あっちこっちに出てきて、その上、号外、号外でシナリオはどんどん変わるで、頭の中はゴチャゴチャ、いまだにゴチャゴチャなんですが、とにかくカーツとなったまんまやってしまいましたけど。しぼらくたってみると、監督のいってたことがわかってくる、やっぱり森崎さんにはかなわないなあって思います。腰の強い人ですね。まだまだ太刀打ちできないです。今回は、だから、ほとんど森崎さんの期待を裏切ったんじゃないかと思います。もう全く自信ないですし、見る気もしない。まあ、これまでのもだいたいそうですけど。森崎さんは、女の人に救いを求めてるってわけじゃなくて、何を求めてるかっていえばなんか、非常に豊穣な大地とか、潤おった空気とか、そういうものじゃないかと思うんです。そういうものが無残にも、切りくだかれたという経験を、何べんもしてきた方なんじゃないかと思います。それでますます、そういうものに対する執着が強いんではないかと。だから女の人はみんな大きいし、男はますます小さくなっていく。そういう中で一点、野呂先生みたいな、大陸的な、非常にぼうようとした、いわば寒山拾得みたいな感じの男が出てきたりする。 東洋的な、非常に安穏とした世界に対するものすごい憧れみたいなものを、森崎さんは心の底に持っていられるんではないかと思うんです。そういう意味では、どんどん南下していく。日本から沖縄へ、沖縄からまた・・・という風に、どんどん下がっていく。そういう森崎さんを、好きですけど、ぼくはまだまだ及ばない。。今回は応えられなかったと思っているんです。 もし、チャンスをもらえたら、また森崎さんの映画に出演したいと思います。でも監督は、こりてるんじゃないかな、もういやだと思ってますよ、きっと。この映画も、まあ、三、四年たったらみようと思ってます。 (俳優) 野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』(映画書房,1984年,p.170) |

大原 清秀 “見たことは見たと言え” かなり以前、ある男から、森崎東という監督の噂を聞いたことがありました。それは「あれはすごい変人だ。何を言ってるんだか、さっぱり分からん」というものでありました。 たとえ天才と称される人物であろうと、変人とはあんまり近づきになりたくないのでしたが、その後、宿世の縁で、係わりができてしまいました。会ってみると、森崎さんは別に変人ではありませんでした。それどころか、まともすぎるまでに、大まともな人でした。ただ、措定をする時に、必ず反措定に思いを致さずにはいられないので、ろうこたる世界観・人生観・映画観などあらゆる安定したナントカ観の所有者は面くらうのであります。そのぶち壊しっぷりの凄まじさが私には魅力でした。とくに「賎民注」と「小市民性」の葛藤は……いや、もうやめましょう。すべての人物論はいわばスナップ写真、撮られた人はどんなふうに映っていようと、本人にとっては心外きわまる、気にくわぬ代物に違いないからであります。 『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』につきましては、出発点の私たちは徒手空挙でありました、 見たことは見たと言え 誰かの詩の一節にそんな文句があったような気がしますが、この仕事にあたっての森崎さんの注文を煎じ詰めて、敢えて一言で言えば、そういう言葉になるのではないか、と理解しました。と言うとカッコいいのですが、さて、ヘソの緒切ってこのかたお前は何を見てきたのか、と問い直したとき、荘然とならざるを得ませんでした。世に無知ほど恐ろしいものがまたとありましょうか、ナリワイや、はた色ごとに取り紛れ、たいせつなことは何も見てはいなかつたという気がしました。でも、それを言うのは癩なので、こういうこともあった、ああいうこともあった:…私はザレ言のようにくっ喋べるだけでした。 森崎さんはフムフムと耳を傾けていて、「要するにお前が言いたいのはこういうことだろう」と明断に整理して下さるので、この人は話している相手に頭がよくなつたかのような錯覚に陥らせるところがあり、それで私も調子にのつて喋れたのが実状です。歴戦のルポライターである近藤さんの得がたい見聞と私のとりとめもない話を含め、森崎さんが辣腕(らつわん)膂力(りょりょく)でもって、まとめ、脚本となった訳です。 あとはもう出来あがったフイルムに、時・二十世紀後半、所・東海の島国、そこで酔生夢死せざるを得ないであろう私どものかなしみとくやしさがアツケラカンと叩き出されればよいと思っています。 (シナリオライター) (野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』映画書房、1984年、pp.166-167) |

近藤 昭二 洗濯、粘り、揮然と 「あんたと一緒になって四十年、家出したいヒ思わない日は一日だってなかったね」 そうドナリながら、ダメ親父の花沢徳衛を寝かせつけた清川虹子は、翌朝になるとまた、いつものように平然と亭主や息子の下看を洗って干す。晴れた空、風になびくサルマタのクローズ・アップ 森崎監督第一作『喜劇・女は度胸』のラスト・カットですが、以来森崎監督の作品には必ずといっていほど、どこかに洗濯物が登場してきます。私が共作させていただいた三本も例外でなく、『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』では、クライマックスに突入する直前のヒロインが洗濯物を抱えているし、未映画化の『艶姿吉原三文オペラ』では、吉原大門前のフンドシ屋の物干しで、フンドシがへんぽんとひるがえり、新作「ロケーション』のヒロイン笑子も、洗濯女として登場する。 どうして洗濯物がいつも現れるんですか。かって一度聞いてみたが、監督は何とも言われなかった。牽強付会かもしれませんが、私の共作の経験から察すると、それは、日頃現実の中で押しひしがれている庶民、我々の心の中にたまっている汚れやカスを、映画というもので洗い流したいという森崎監督の望みが、自然と泰象されているのではないかという気がします。単純にいうと、いわゆる浄化(カタルシス)、解放ということで、監督の言葉では「心のむすぼれをほどきたい」ということなのですが、このことに、監督は脚本づくりの段階から撮影現場の土壇場まで、苦しむといっていいほど心を砕かれます。しかも、観客を全く酔わせるという形でなく、アジるのでもなしにそれを実現したいという困難なところで、最後まで粘りに粘ります。 スクリーンの上に一場の夢まぼろしを表出し、美的な蜃気楼を見せて観客を没我の境にさまよわせる、そういう風には創ろうとしない、例えば、いささか感情、情緒に流れ過ぎるかな、泣かせ過ぎかな、というシーンを書くとすぐに削ってしまうし、一方、笑いという面でも、無智で滑稽な登場人物を笑いとばし、優越の喜びを感じることだけで、観客を虚しく解放し去っていのだろうかと疑いをも持つ、庶民の持つ屈辱感や敵意は、そのままかきたてたいと思われる。しかし、もちろんそれをアジるという思いあがった方法でやろうとはされない。おこがましく言わせていただくと、この浄化と喚起の間を往復しながら、たかが映画といい、されどといいながら生活の地平とつながり、かつ表現になりうること、これを目ざして粘りに粘っていかれる。監督の映画に「揮然」としたスタイルが出てくるのはこのためだと思います。 早さばけにまとめ上がることはなく、今日出来上がったかと思うと、翌日突然「このシーン、別の話になりませんか」と言われたりする。改訂は撮影の現場まで続くので、面くらうこともしばしばあり、監督の位置を見失うことも時にありますが、まるでダダをこねるように粘り、あるいは報晦のうちに保留、自由にあちこち翔んで、完結の形を見定めようとされます。 結果、森崎監督の独自の世界が現出するわけですが、この世界を何と呼べばいか、虚実皮膜の間の世界といったらいいか、虚実相乗の美というのか、私にはわかりませんが、輔晦と変革の作家、石川淳の言葉を借りると「必ず惰夫を起たしむる底の力を孕んだ」ところの、美しい超現実の世界がくりひろげられ、魂のアジテーションが確かに溌現されている、そういう世界というのが最もふさわしいと思います。 (ライター) (野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』映画書房、1984年、pp.179-180) |

山田宏一 森崎喜劇党宣言 ひところ、森崎東監督の喜劇“度胸・愛矯”シリーズや“女”シリーズがしよっちゅうテレビで放映されたことがある。どれもズタズタにカツトされた版で、そのこと自体はテレビではめずらしいことではないけれども、ふしぎなのは、その心なきカットがすこしも作品の欠損部分にはなっていないということだった。たとえばヒッチコックの「北北西に進路を取れ」の短縮版の放映が、どんなに無残な形骸をさらしていたかを考えれば、これはじつに奇妙なことだと言わねばならない。 ヒッチコックの映画は、サスペンスを基軸にしているということもあって、どんなに小さな伏線となる部分がカットされても、全体がうまく機能しなくなる。それほど繊細に緻密にディテールが歯車のように噛み合っている映画なのだということになるし、それだけに部品が一つでも壊れたり取られたりすると動かなくなってしまうという構造のもろさを内包しているということにもなろう。それはカットのつなぎが生命であり、手をふれられ ぬ完壁な作品なのだ。 森崎東監督の作品は、無礼を承知で言わせてもらえば、ヒッチコック的なもろさを秘めた完壁のイメージからは程遠い“未完”の魅力にみちているような気がする。つなぎなんかどうでもいい映画なのだ! ジャン・ルノワールやハワード・ホークスの映画に似たおおらかさ、デタラメぶり、とでも言ったらいいか。でなければ、テレビであれほどめちゃくちゃにカットされても、まるで部分と部分がすんなりとつながって新しい生命を持ってしまうという、その強靭さ、柔軟性の謎を説明できない。 どんなディテールもそれだけでピチピチとはねるようなイキのよさだ。巡業帰りの、あるいは感化院帰りの倍賞美津子が「ただいまァ!」と元気よくフレーム・インしてくる。清川虹子がすっと立ち上がって、花沢徳衛のダメ亭王と渥美清のダメ息子を叱院する。トイレのなかでお客にサービスをしている最中に頭から冷水をかけられた緑魔子の顔がスローモーションで画面をよぎる。中村メイコのかあさんが肥桶を運んて地下の暴カバーに汚物を流しこむ。めがねをかけた短大出の吉田日出子が、お座敷ストリップの最中に、興奮した大男に襲われ、てんかんを起こす(都合がわるくなるとてんかんを起こすのが彼女の芸なのである!)。佐藤蛾次郎のダンプカーが家のなかにとびこんできて、びっくりさせられるが、さらにおどろくべきことには、家のなかの人間がまったくおどろかずに(体が不自由で寝たきりの子供はあきらめ顔、ヨボヨボの老人の浜村純は「けしからん!」とこめかみに青すじを立てて怒るだけ)、そのまま生活をつづけていくことだ。安田道代のヒモの橋本功が何かというと物を壊し、わめきちらし、あげくの果ては窃盗罪で刑務所に入るが、出所して来た彼を迎える女に「ありがとう」のひとことも言えずに、ぶっきら棒に強面をくずさず、「万国労働歌(インターナショナル)」を口ずさむ。 「喜劇・女は度胸「喜劇・男は愛矯」「喜劇・女は男のふるさとョ」「喜劇・女生きてます」「喜劇・女売り出します」……といった一連の森崎喜劇のディテールだけが脈絡なくつながるというおかしさ。どんなエピソードも、どんな人間も、さしかえ可能な映画世界だ。そこに森崎喜劇のおそるべき生命力があるかのようだ。一本、一本の作品が独立しているのではなく、すべての作品がひしめきあって森埼喜劇という一つの世界を溝美しているのである。 雑多なエピソードをひきずった雑多な男女がはげしく出入りする森崎東監督の人間喜劇を、山根貞男氏は“宴会映画”と呼んだことがある。ディテールというディテールが、人間という人間が、ワイワイ歌って踊って、最後には酔いつぶれるという感じだ。宴会の最中に勝手に入り込む奴、飛び入りがいてもふしぎではない。ルノワールの映画(『素晴らしき放浪者』『ゲームの規則』)やホークスの映画(『リオ・ブラボー』三部作や『ハタリ!』)のように、森崎喜劇は宴の映画だ。 チャップリンの言った有名な言葉としてジャン・リュック・ゴダールが伝えているつぎのような映画の定義がある。 「喜劇はロング・ショツトでとらえられた人生であり、悲劇はクローズアツプでとらえられた人生てある」 森崎喜劇はまさにロンク・ショットでとらえられた人生のように見えた。ロングでとらえられた人間群像。『喜劇・特出しヒモ天国』のてんやわんやの大騒ぎ。小さなパンティをつけただけの芹明香が、素っ裸で走りまわる男の子みたいに、たのしそうに階段をかけおりてくる。どんな人物も、どんな身振りも、どんなエピソードも、しがなく、ささやかな占景でしかない。 森崎東監督の『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』のなかに、忘れ難い“宴会”のシーンがある。女たちだけの宴会。倍賞美津子と上原由恵と竹本幸恵の三人だけで、夜の浜辺で、焚火を囲んで飲みながら語り合う。静かに夜が更けていく。倍賞美津子は酔いつぶれて眠ってしまったようだ。やがて、夜が明けてくる。海の向こうに、敦賀の原子力発電所の白い建物が見えてくる。ロングでとらえられた風景が、たちまち画面を圧して、クローズアップのように迫ってくる。テーマが浮上してくる。喜劇が悲劇に変貌する。なごやかな快いムードが重苦しい戦懐のムードに変わる。 それで思いだされるのは、『男はつらいよ』シリーズのプロデューサー、高島幸夫氏が言ったことだ。森崎東の東を高島氏はアズマではなく、トウと発音したこともよく覚えている。『男はつらいよ』シリーズの最初のころは森崎東が共同てシナリオを書いており、シリーズ三作目『男はつらいよ・フーテンの寅』は森崎東監督作品で、これだけはいつもの親しみやすい"寅さん"てはなくずばり"寅"という感じの映画だった。なぜか笑いがのどにつかえた。 "寅さん"の第一作はもちろん山田洋次監督作品だが、冒頭、セピアの画面に桜が散っていて、そこに「桜が散っております」という寅さん=渥美清のナレーションが聞こえてきたとたんに、私は、まさかこれが、シリーズになるとはゆめにも思わず、ああ、寅さんはこの桜の花に埋もれて死ぬにちがいないと感じた。(そして、そのまま原稿に書いてしまったのだ)そのことを、プロデューサーの高島幸夫氏がこんなふうに解説してくれたのである。 「あれはね、森崎東(トウ)の感覚だよ。森崎東(トウ)そのものだよ。」 (映画評論家) 野原藍編『にっぽんの喜劇えいが 森崎東篇』(映画書房,1984年,p.162-165) |

田中千世子 生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言 評 (キネマ旬報1985年7月上旬913号) ものを創る人間は、鉛のように重い絶望のかたまりを一度は産み落とさないとやっていけないのかもしれない。 日本という国に向かってその罪を問い続けてきた森崎東が、この映画ではついにもはやこれまでとばかり、日本殺しを敢行する。が、それは遅きに失した感がある。日本はあまりに巨大な怪物に成長してしまっていた。 「黒木太郎の愛と冒険」(1977)には日本への断ちがたい思いがあって、その思いと共に日本と心中しようとする意志が映画を貫いていたが、この「生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言」には断ち難い思いは既にない。あるのは絶望ばかりだ。そして日本は彼の絶望をせせら笑うごとく黒々と映画の向こうにそびえ立っている。  絶望は過去をもまた侵食する。この映画に出てくる原子力発電所はそこで働く流れ者の作業員(原発ジプシー)の体をむしばみ、放射能タレ流し事故の犠牲となったものをヤクザに始末させるのだが、身を賭して原発で働く男たちは、かつて日の丸の旗の下に特攻機に乗って飛び立っていった若者の姿に重なってくる。森崎東の特攻批判は、若者たちの日本への断ちがたい思いが国家に利用されたことを追及するという形で行なわれてきた(森崎のテレビ,ドラマやドキュメンタリー番組などに顕著)が、幻想としての日本を否定する方向には向かっていなかった。が、ここでは原発は明らかに日木そのものであり、原発ジプシーは無惨に死んでいった特攻兵なのである。いや、日本が原発であり、美しかった特攻兵が原発ジプシ一なのだ。悪しきものは国家であり、それに利用された特攻の抱いた美学は確かに純粋で美しかったとする森崎の特攻兵に寄せる鎮魂の調べはグロテスクな日本が打ち砕いてしまうのである。英霊たちの魂を鎮めるには日本を殺すしかない。が、それは絶望的な試み

だ。

絶望は過去をもまた侵食する。この映画に出てくる原子力発電所はそこで働く流れ者の作業員(原発ジプシー)の体をむしばみ、放射能タレ流し事故の犠牲となったものをヤクザに始末させるのだが、身を賭して原発で働く男たちは、かつて日の丸の旗の下に特攻機に乗って飛び立っていった若者の姿に重なってくる。森崎東の特攻批判は、若者たちの日本への断ちがたい思いが国家に利用されたことを追及するという形で行なわれてきた(森崎のテレビ,ドラマやドキュメンタリー番組などに顕著)が、幻想としての日本を否定する方向には向かっていなかった。が、ここでは原発は明らかに日木そのものであり、原発ジプシーは無惨に死んでいった特攻兵なのである。いや、日本が原発であり、美しかった特攻兵が原発ジプシ一なのだ。悪しきものは国家であり、それに利用された特攻の抱いた美学は確かに純粋で美しかったとする森崎の特攻兵に寄せる鎮魂の調べはグロテスクな日本が打ち砕いてしまうのである。英霊たちの魂を鎮めるには日本を殺すしかない。が、それは絶望的な試み

だ。旅回りのダンサー、 バーバラ(倍賞美津子)は、原発の事故隠しのためヤクザから追われている安次(泉谷しげる)とその恋人のアイコ(上原由恵)をかくまうが、二人は殺され、事故を知っているフィリピン人のマリアも命が危ない。マリアを国に帰してやろうとバーバラは弟やその仲間と共にヤクザに立ち向かうが、その最中に、ヤクザの手下となっていた内縁の夫、宮里(原田芳雄)がヤクザを撃ち、彼もまた殺される。バーバラは恋しい男の仇とマリアを救うためにヤクザと組んでいる刑事(梅宮辰夫)を撃つ。そしてマリアは国に帰っていくが、胸のすくような倍賞美津子の発砲シーンがあっても、この映画に流れる絶望はいつまでも見る者を捉えて離さない。それがこの映画の真実なのだ。が、バーバラの弟の中学生の世代がバーバラや宮里と同じ絶望を分け合うのには疑問が残る、彼らをその絶望から解き放つことが、マリア(=アジア)を救うのと同様、英霊の魂鎮めのささやかな一助となるのではないか。 (キノシタ映画作品*ATG配給*封切り日五月十一日*上映時間一時間四五分*紹介第九一一号) |