(べーやん)

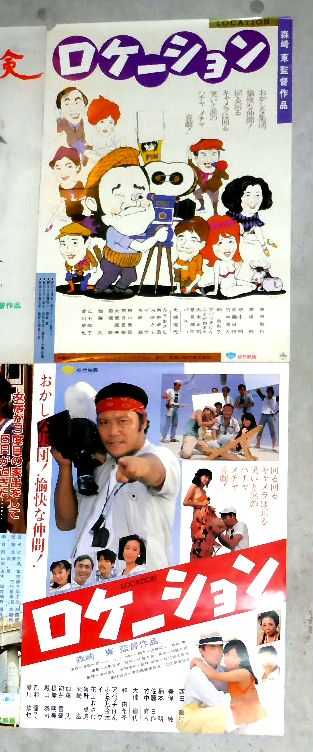

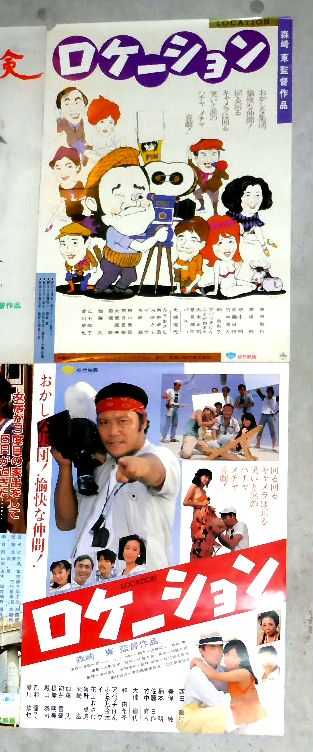

ポスター展示

日本映画データベースを増補

| 製作 | 中川滋弘 赤司学文 |  |

|

| 監督 | 森崎東 | ||

| 助監督 | 須藤公三 | ||

| 脚本 | 近藤昭二 森崎東 | ||

| 原作 | 津田一郎 | ||

| 撮影 | 水野征樹 | ||

| 音楽 | 佐藤允彦 | ||

| 美術 | 福留八郎 | ||

| 録音 | 武進 | ||

| 調音 | TESS | ||

| 照明 | 長田達也 | ||

| 編集 | 近藤光雄 | ||

| スチル | 金子哲也 | ||

| 配役 | |||

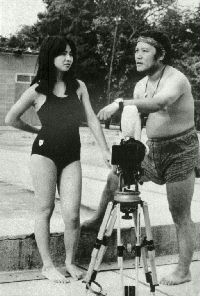

| 小田辺子之助 (べーやん) | 西田敏行 | ⇒2013年11月、オーディトリウム渋谷にて ポスター展示 |

|

| 奈津子 | 大楠道代 | ||

| テル子 | 〃 | ||

| 及川笑子 | 美保純 | ||

| 紺野 | 柄本明 | ||

| 原 | 加藤武 | ||

| ダボ | 竹中直人 | ||

| タケ | アパッチけん | ||

| 米さん | 大木正司 | ||

| 石やん | 草見潤平 | ||

| ジーナ | イヴ | ||

| ET | パルコ | ||

| 五大 | 河原さぶ | ||

| 犬丸 | 殿山泰司 | ||

| 金蔵 | 愛川欽也 | ||

| 立札 | 花王おさむ | ||

| 配給会社社員 | 矢崎滋 | ||

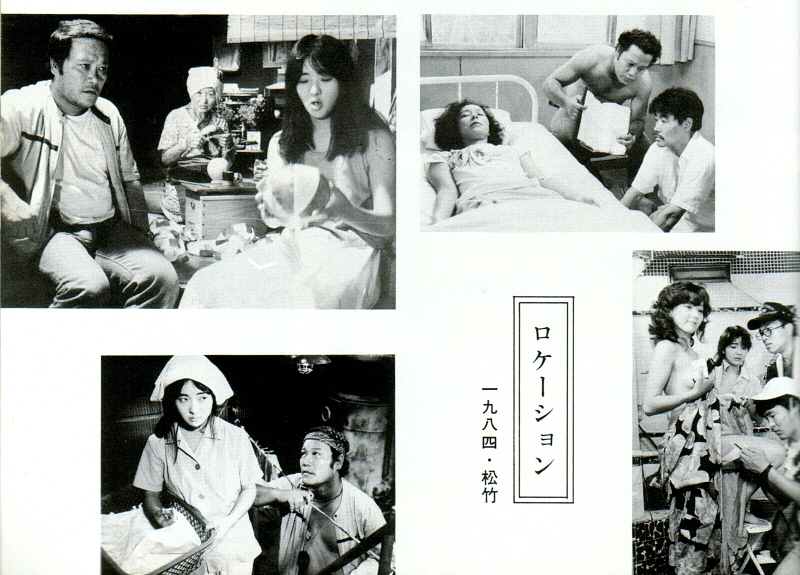

| 『ロケーション』略筋 野原藍 <映画書房『森崎東篇』より (この略筋は作品ができる前に本が刊行された為、野原さんの略筋はかなり違っている。 ピンク文字は池田が新たに付加したもの。現場で脚本が変更されるということを示している)  ピンク映画のカメラマン、ベーやんと、シナリオライターの紺野は兄弟のように親しい。ベーやんの女房でピンク女優の奈津子も紺野が好きだ。ベーやんがいつものように酔っ払って帰宅すると、紺野から奈津子に変わりはないかという電話があって、奈津子の異常ないびきに気がついた。三度目の自殺未遂である。 ピンク映画のカメラマン、ベーやんと、シナリオライターの紺野は兄弟のように親しい。ベーやんの女房でピンク女優の奈津子も紺野が好きだ。ベーやんがいつものように酔っ払って帰宅すると、紺野から奈津子に変わりはないかという電話があって、奈津子の異常ないびきに気がついた。三度目の自殺未遂である。その時撮影中の映画の監督が現場で負傷、そのつづきはベーやん頼むってことで入院してしまった。ベーやんは気になる奈津子を気になる紺野に託してロケ先の常盤湯本へと出発した。役を降りた新人女優の代わりにラブホテルでスカウトした主演の笑子が、お盆に両親の墓参りをしたいといいはるので、急遽ロケ地に決めた場所である。 もと炭鉱地だった湯本で、フッといなくなった笑子を探しているうちに、 いろんなことが気になっていて紺野が後からやってきた、ご存知最低予算のピンク映画のこと、シナリオも現場の状況に合わせ、役者の意見を入れて変えたり、ちょっといなくなった役者の代わりを紺野がつとめたりという調子で撮っていくうちに、笑子一家の話にしてしまおうということになった。が、いざ本番になると、 笑子が入っていった崖っぷちの網小屋の中で謎は解けた。十年前笑子一家が住んでいたところで、 死を決意した夫婦が今生の別れに夫婦の契りを交わしているのを、魚取りから帰って来て、少女は目撃したのだという。 娘「嘘だ!なぜ父親だけが死んで、お前だけが金持ちの妾になって生きているんだよ?」 母「嘘じゃねえ。仕方がなかったんだよ。それでもよかったじゃないか。その証拠にお前も俺も生きてっぺ」 娘「生きてなんかいねえ!(親殺しの罪をきて、いままで)俺は死んでたんだよ!」。 唖然としながら、スタッフはこのドラマをカメラにおさめ続ける。 さらに、過去が再現される。娘が家を飛び出し、夫婦は娘を追いかけた。断崖絶壁で、娘は樹にくくられた。そこで母親は、父親を突き落とした。いや、実際は父親が自分から海へ飛びこんだのだ。 娘「なぜ(お前は)後を追わなかったんだ。こわかったんだろ?飛んでみろ」。 母「お前を残して死ねるか。いまなら飛び込めるんだ」と母親は飛び込もうとする。ギリギリのところで、本気の母親に、しがみついて止める娘。二人はなんとか和解した。 フィルムをめいっぱいに、回し始めるベーやん。精霊流しの日だった。母と娘は紙風船にローソクを入れ、海に流した。 映画は完成した。試写を見て、退院した監督は「ケッサクだ」と泣いて喜び、配給会社の男は「何がケッサクだ!」と席を蹴って立ち去り、ベーやんと紺野は「呪われたケッサクだ!」とわめきながらフィルム缶の前で酔っ払った。 二日酔いの朝が来て、アパートに帰ったベーやん、正常な寝息の奈津子に安心して眠ってみたのは、笑子のような、テル子のような奈津子のような女の夢だった。 森崎東監督 『ロケーション』 (松竹) 池田博明 超傑作である。この作品はビデオ化されているので、多言を要しないかもしれない。原作はピンク映画を撮影するときの苦労話や裏話なのに、映画の方は母親と娘の奇っ怪なドラマ(脚本は近藤昭二と森崎東)に仕上がってしまった。 ピンク映画のカメラマンであるベーやん(西田敏行)は、女房で、主演女優の奈津子(大楠道代)の自殺未遂で、ほとほと困ってしまう。たまたまロケ現場として借りた連れ込み宿の掃除婦エミ子(美保純)を発見、急きょ主演女優の代役にしたてて、映画を完成させようとする。しかし、少し撮影したところで、監督(加藤武)は倒れるわ、エミ子は自分の田舎に墓参りに帰ると言い出すわ、次々に難関が襲ってくる。 エミ子の帰郷に合わせて、その場その場で脚本を変えながら、撮影するうちに、エミ子の過去が明らかになっていく。ピンク映画の台本と、彼女の人生がないまぜになって、フィルムに記録されていくという物語である。ピンク映画のスタッフ役では、柄本明(脚本家役)・竹中直人(助監督役)・河原さぶなど魅力的な役者が顔をそろえている。 森崎映画の魅力的な小道具は満載されている。 夜明けの街並み、豆腐屋の2階の部屋、ベーやんの愛唱歌「エイトマン」の主題歌、室内にしつらえた風呂。ピンク映画をやめたら、やろうとしている堅気の仕事は「ホカホカ弁当屋」だと言う。 スタッフそろっての一本じめ、湯元温泉郷、石積みの墓地、つげ義春の「ゲンセン館主人」に登場するような紙風船売りのおばあさん、場末の映画館(館主は殿山泰司)、海岸の掘っ立て小屋、幼稚園の園児たち、海草取りのおばあさん、紙風船。美保純が無理矢理着て破ける少女時代のシュミーズとランドセル。ひとりふた役などなど。 また、森崎映画のダイナミズムも素晴らしい。素っ裸で寝ている少女が死体のように現われてくるシーンの見事さ。映画史上もっとも美しい瞬間のひとつ。室内から外の道路へ、小屋から浜や森へ、女優を追って走り出すスタッフたち。母と娘の誤解と和解の物語。 ピンク映画の脚本は、少女が次々に自分をだました男たちを誘惑して殺害し、復讐するというものだった。しかし、エミ子の中学時代の体操教師(佐藤B作)から、意外な事実がスタッフに伝えられる。エミ子には小学生時代から母親殺しの噂があった、母親が父親を殺したからだという。貧乏から心中を図ったあげく、娘ひとりが生き残ってしまったのだという。不幸な少女の物語である。エミ子に水泳の個人指導をした体操教師は、彼女を誘惑した過去があり、映画の撮影を複雑な思いで見つめているが、とうとう自虐の念から「俺を殺せ!」と、プールにとびこんでしまう。  しかし、そんな過去の不幸物語が、エミ子の故郷で、奈津子にそっくりな娼婦(大楠道代の二役)が登場するあたりから、ねじれてくる。どこまでが幻想で、どこからが現実なのかが、混沌としてくる。 しかし、そんな過去の不幸物語が、エミ子の故郷で、奈津子にそっくりな娼婦(大楠道代の二役)が登場するあたりから、ねじれてくる。どこまでが幻想で、どこからが現実なのかが、混沌としてくる。海辺の掘っ立て小屋で、母親と娘が出会い、過去の真実を再現する。娘には母親が父親を殺したという記憶がある。しかし、実は死を決意した夫婦が今生の別れに夫婦の契りを交わしているのを、魚取りから帰って来て、少女は目撃したのだという。 娘「嘘だ!なぜ父親だけが死んで、お前だけが金持ちの妾になって生きているんだよ?」 母「嘘じゃねえ。仕方がなかったんだよ。それでもよかったじゃないか。その証拠にお前も俺も生きてっぺ」 娘「生きてなんかいねえ!(親殺しの罪をきて、いままで)俺は死んでたんだよ!」。 唖然としながら、スタッフはこのドラマをカメラにおさめ続ける。 さらに、過去が再現される。娘が家を飛び出し、夫婦は娘を追いかけた。断崖絶壁で、娘は樹にくくられた。そこで母親は、父親を突き落とした。いや、実際は父親が自分から海へ飛びこんだのだ。 娘「なぜ(お前は)後を追わなかったんだ。こわかったんだろ?飛んでみろ」。 母「お前を残して死ねるか。いまなら飛び込めるんだ」と母親は飛び込もうとする。ギリギリのところで、本気の母親に、しがみついて止める娘。二人はなんとか和解した。 いきがかりで関わることになってしまった他人の人生へのこだわり。そんなこだわりが映画のなかの物語を動かす。同じような構造は『街の灯』にも『喜劇・女売り出します』にもあった。  べーやんは脚本家(柄本明)に、よく「何きどってんだ?自分の国の言葉(方言)でしゃべれ!」と言う。エミ子(美保純)は幼児体験が影響して、無口である。しかし、最後に母親と対決したときには、エミ子は奔ばしるように母親批判の言葉を投げつける。この映画は、自分の言葉(表現力)を失った者たちが、言葉(表現力)を回復する物語でもある。

べーやんは脚本家(柄本明)に、よく「何きどってんだ?自分の国の言葉(方言)でしゃべれ!」と言う。エミ子(美保純)は幼児体験が影響して、無口である。しかし、最後に母親と対決したときには、エミ子は奔ばしるように母親批判の言葉を投げつける。この映画は、自分の言葉(表現力)を失った者たちが、言葉(表現力)を回復する物語でもある。虚構と現実がないまぜになった作品を、試写で見た監督(加藤武)は「傑作だ。ナっちゃん、うまくなったね。最初と最後じゃ別人だよ」と言う。しかし、配給会社の社員(矢崎滋)は、「こんなわけのわからないものを会社に持って帰ったらクビだ!」と配給を拒否する。上映されない映画に、意味はない。それでも、ベーやんはフィルムを缶ごと持ち帰る。豆腐屋の夫婦(愛川欽也・吉田日出子)が「エイトマン」の歌を歌って激励してくれる。べーやんは室内の風呂にゆっくり体を沈ませる。奈津子が帰ってきて寝ている。 フィルムには人生の一瞬一瞬が記録されている。それだけで映画の価値はある。 おそらく美保純がもっとも美しかったときの最高傑作である。それまでピンク映画に出ていた竹中直人が最初に一般映画に出演した作品でもある。 【追記】BS日本映画専門チャンネル「蔵出し名画」で、2013年11月中旬と23日に放映された。 |

| 『ロケーション』 撮影ルポ 山根 貞男 キネマ旬報1984年10月上旬895号 (1984年)八月下旬、『ロケーション』のロケーションを見に行った。こう書き出しただけで、なにやら面白くややこしい。どうもそのあたりに、この映画の核心があるらしい。 森崎東の新作『ロケーション』は、ピンク映画のスチールマン、津田一郎の快著『ザ・ロケーション』(晩声社・刊)を原作に、ピンク映画づくりの現場におけるてんやわんやを描きだす。といっても、たんなる内幕もの映画を森崎東がつくるわけはない。ストーリーは、奇妙な形で二転三転してゆく。 まず、キャメラマン(西田敏行)とその女房の女優(大楠道代)と脚本家(柄本明)の変な三角関係があり、ピンワ映画の撮影がはじまるや、主役の彼女が降りてしまい、やっと見つけた代役(イヴ)も逃げ出し、おまけに監督(加蕨武)が入院する始末で、あとはキャメラマンと助監督(竹中直人)ガ中心になり、連れ込み旅館の女中(美保純)をヒロインに仕立てて撮影をつづけたが、彼女が福島へ墓参りに帰ると言い出し、それを追ってロケに行くと、彼女の過去が一家心中、父親殺し、母親殺しと錯綜し、ロケ隊一行は映画の内容をつぎつぎ変更して、彼女と母親(大楠道代・二役)の愛僧からまる関係を撮影する破目になり……。 出演はほかに、佐藤B作、アパッチけん、乙羽信子、殿山泰司、和由布子など。 森碕東作品としては昨年の『時代屋の女房』につづく松竹映画で、例の『生きてるうちが花なのよ死んだらそれまでよ党宣言』より、こちらが先に公開される。 あと三日でクランク・アップという日に、わたしは福島県いわき市のロケ現揚を訪ねた。夏井川が太平洋にそそぎこむ河口で、ちょっとした砂漠のように見えるほど広大な砂浜のむこうに、台風10号の影響によって、青い海が荒れている。 広い砂浜にいるロケ隊を見て、まずとまどった。四、五十人の人々のどれが役者でどれがスタッフなのか、さっぽり判別できないのだ。役者たちがみな、くたぴれたジーパンにTシャツ姿で、映画スタッフ に扮しているからである。これはじつにややこしい。 波打ち際に深い穴が掘られ、横では巨大なクレーンの先端に西田敏行がロープで吊り下げられ、準備テストを重ねている。穴のなかの西田敏行がキャメラをかまえたまま、ロープで空中へ吊り上げられてゆく、という仕掛けらしい。出番のない美保純も加わって宣伝用の撮影が行なわれたあと、本番テストがはじまった。 大楠道代と竹中直人が腰まで溥水につかってもつれあい、突き飛ぱされた竹中直人が波にさらわれ、大楠道代が穴にむかってよろめき走る。そのさまを、西田敏行が、穴から吊り上げられつつキャメラに撮る。うしろでは、助監督役のアパッチけんが掛け声をかけ、照明マン役の二人が手持ちライトで大楠道代に照明を当てる。 ざっとそんな場面である。いや、場面はそれだけだが、そうしたいっさいをホンモノのキャメラがレールの移動で撮ってゆくのだから、話はややこしい。 海が荒れているので、海中の二人は足を取られ、思うように動けない。波にさらわれる竹中直人は、足首に命網のロープをつけている。シュミーズ姿の大楠道代もズブ濡れで、荒波は穴の西田敏行をも襲う。 やがて本番になった。すべてがうまく行き、OKが出た。 そのとたん、わたしは、あれれ!?と思った。森崎監督がハンドスピーカーを手に、西田敏行のうしろで、アパッチけんたちに声をかけていたのだ。あれではほんもののキャメラにうつってしまうではないか。つぎの瞬間、わかった。森崎監督はきっと、監督の役で出演していたのにちがいない。 その日は出番がなかったが、監督役の加藤武は森崎監督そっくりのメーキャップをしているという。脚本家の柄本明も、この映画の脚本を書いた近藤昭二と同じヒゲをつけ、渾名も同じヒゲコンという。そういえば、照明マン役の大木正司は、わたしも顔なじみであるこの映画の照明技師・長田達也によく似ている。聞けば、顔が似ている人を探してキャステイングしたとか。 本番を終えた森崎監督に、「出演していたんですねえ」と話しかけた。 「そうなんですよ。加藤武さんが黒津(明)さんの『乱』のほうに行っちゃったので、ぼくが吹き替えでね。なんかそのあたりは、日本映画界における縮図がうかがえますなあ」 森碕監督はそう言って笑った。 それにしても、監督にそっくり似せた監督役の俳優の吹き替えを監督自身がやるなんて、まさにこの映画の真骨頂といえよう。ホントとウソが何重にも入り組んでいる。 大楠道代はこう語った。 「キャメラが二つあるってのは、変なのよねえ。でもね、わたし、いざ撮影がはじまると、ホンモノのキャメラのことなんか忘れちゃって、西田さんのキャメラだけを意識に入れて芝居しちゃうのよ。ふしきねえ」 美保純もこんなふうに言った。 「カチンコが、ホンモノと映画のなかのと、二回鳴るでしょ。これが困っちゃうんだよね。カチンコとカチンコのあいだは何をしたらいいのか、と思っちゃう。でも、すっごく楽しいね。現代ギャルの役じやないし、ガハハハなんて笑わなくってもいいからね」 西田敏行も楽しいと語った。 「森碕さんを監督に映画をつくる話を仲間としてたら、この話が来たんですよ。楽しくてね。スケジュールはきびしいけど、現揚って感じがたまらないスよ。それにキャメラをのぞくってのは面白いですねえ」 本篇には、西田キャメラマンがじっさいに撮ったカットも使われるという。 さきのあらすじからも明らかなように、この映画は、脚本の中昧がすでに虚構と現実の二重になっている。そして、それを撮る現揚が二重構造で進む。こんなおかしな映画は、めったにあるまい。 わたしがそのことを面白がると、森碕監督はこう言った。 「いやあ、そこですよねえ。映画つくりを映画に撮るってのがうまく行くか、ほんとうに面白くなるか、不安なんですよ。二重のさらに二重になってますからね」 この日と翌日のつづきの撮影を見ただけだが、わたしは面白いと思った。 砂浜のロケ風景をロングで見ていると、役者の演じている空間とスタッフのいる空間とが姿形の似ていることもあって、横にほとんど切れ目なく連続している。その虚と実の混在ぶりが、さて、画面上でどんな映画的工ネルギーを発揮するか。 (スチール,金子哲也) |

塩田時敏 「ロケーション」評 (キネマ旬報1984年11月上旬897号) 森崎東監督がこの映画を撮るにあたって、滝田洋二郎監督の現場をのぞいたという話を聞いた。同じ活動屋とはいえ、未知の世界であるピンク映画の現場を実際に見ておこうというわげである。その時、滝田組が撮影中だったのが「真昼の切り裂き魔」だ。今もっとものっている若手監督の、しかも近作では最高の水準にある作品の現場なのだから、参考視察としてこれほど相応しい現場もまたとあるまい。たまの偶然で恣意的にのぞいた現場にせよ、これで森崎組「ロケーション」の成功は約束されたという予感がしたものだ。 しかしながら、撮られた映画を見てみると、むろん一定の成功は納めているも、ことさらピンク映画界の映画というわけでもない。テレビは新宿西ロスバルビル前集合で、ピンクは隣りの安田生命前からロケ隊が出発するとか、手のあいたスタッフがからみの男役としてカメラの前に立つとかいうエピソードはいかにもそれらしいが、いくら低予算、短い製作日数を強いられているピンク活動屋とはいえ、あれほど塗装のはげ落ちたボロな機材車を使用したり、墓に供えてある索麺をいただいてしまうなんてことはないだろう。 また、いくらなんでもロケセットの風呂屋の女中(美保純)を、その場で主演女優の代役に仕立てるのも無茶な話だし、盆で里帰りする美保純を追って急きょ福島ロケに出発するなども、予算の無いピンク映画では出来ぬ相談だ。 もっとも、森崎監督の狙いは、そうしたピンク映画の現場をリアリズムで活写するなどというところに無いことは明らかだ。だいいち舞台が福島へ移動するあたりから、活動屋たちの生態話をはなれて、美保純とその母親(大楠道代)をめぐって、父親殺しの因縁にまつわる“女の赤い血”の話の方へと、フィルムが回転するが如くスルリスルりと流れてゆくのである。 ピンクの活動屋たちの描写に見られる“大衆的なバイタリティ”と、母娘の“女の赤い血”という主題が渾然一体となってたぎっているのが森崎映画だが、この映画ではその両者がなめらかに分離して存在しているのだ。それがいつにない森崎映画の味を形作ってもいる。 あるいは、「時代屋の女房」以来こだわりをみせている一人二役を今回も用い、母役の大楠道代が主人公である撮影監督(西田敏行)の女房であり元・ピンク女優との二役を演じており、彼女を対称軸として、シナリオライター(柄木明)との三角関係と父をめぐる母娘の関係を重ね合わせることで主題の一体化を狙ったのかもしれないが、それに関してはあまり成功したとはいい難い。 それよりも、映画中のピンク活動屋たちが、母と娘の女の血の一部始終をかん難辛苦の末、シネマ・ヴェリテもどきに撮影を試みたフィルムが、スッと試写室のスクリーンに重なるスリリングな一瞬に、二つの主題の一致が見い出せるかもしれない。この試写を見た配給会社員(矢崎滋)いわく、こんなワケのわからん映画うちでは配給でぎん、と。森崎監督自身の前作、呪われた映画、略称「党宣言」 (ATGの配給がようやく決まって本当によかった)のみならず、松竹時代の前田陽一と共に報われることのあまりなかった経歴を思うにつけ、笑わせて泣かせた。 「ロケーション」はピシク映画それ自体よりも、むしろ当然ながら森崎自身の自画像だ。そしてそれはピンクをも含めて日本映画総体の自画像でもある。あきらかに「蒲田行進曲」のヒットを狙った企画だが、深作欣二があふれる映画への愛をうたったのに対して、森崎映画はその愛と表裏一体にある、これまたあふれる“映画への憎しみ”を描いてみせたのだ。何度かクローズアップされる、レイプ映画のポスターの大楠道代の恨みの眼が、そう囁いている。 (松竹作品*封切日九月二二日*上映時間一時間三九分*紹介第八九六号) |

『ロケーション』 真魚 八重子 ピンク映画のコミカルな内幕モノですが、そこからはるかに逸脱して、あの世とこの世を往還するような気味の悪い不思議な映画です。原作はピンク映画のスチールカメラマン津田一郎が、現場のドタバタを記録した『ザ・ロケーション』。森崎東がピンク映画の参考にするため、滝田洋二郎監督による『真昼の切り裂き魔』の現場に足を運んだという、胸熱な秘話もあります。 しかし、森崎東が作り上げた『ロケーション』は、トリュフォーの『アメリカの夜』のように撮影現場を客観的に捉えるものではありません。カメラマン・ベーやん(西田敏行)の女房でピンク女優の奈津子(大楠道代)が自殺未遂を図り、監督も喘息の発作がひどくなって入院。前途多難ななか、ロケ地の連れ込み宿で、掃除婦の笑子(美保純)を女優としてスカウトします。復讐殺人を図るヒロインの物語が、いつしか笑子自身が抱えた「母親殺し」「笑子の母による夫殺し」という暗い過去と共鳴し、ベーやんは笑子の物語を撮ることにします。劇中の撮影隊と『ロケーション』の撮影隊が入り乱れ、双方が手持ちカメラでお互いを写しあっているような、異様な状況。笑子の過去にいざなわれていくあたりから映画は夢かうつつかわからない演出となります。 そして笑子が母(大楠道代の二役)と対峙するクライマックス。これは、ピンク映画内では現実のはずなのです。しかし撮影隊がカッと照らした照明に、煌々と輝きひるむことのない大楠道代の顔。美保純もこんな泥臭い情念が迸る女優だったのかと驚かされる姿で、虚構の中の現実を二重に引き受け、激しくけれんのないぶつかり合いが展開します。その高揚がピンクの撮影隊も狂わせ、本作の撮影隊も食い入るようにそれを写すファナティックさ。 盆の迎え火で終る映画内のピンク映画は封印という呪わしい最期を迎え、本編のラストでスタッフを演じた俳優が海から上がってくる逆回転映像も、何か死者の甦りのようで落ち着かない傑作です。 映画秘宝ex『爆裂!アナーキー日本映画史 1980-2011』(洋泉社、2012) 74ページ |